关于智能体互联协议标准的130天

终于,《人工智能 智能体互联》系列7项国家标准化指导性技术文件走入了公开征集意见环节,从5月22日第一次去开元大厦参加智能体互联协议标准讨论会(那时候还叫做《人工智能 智能体通用互联协作通信协议》),到今天,已经过去了整整130天。这130天里,有初次参会时一些厂商对刘老师掺和产业界标准的不理解,有电子四院高歌和各位领导的信任和支持,有技术讨论会上的激烈争论,有高铁站和候机室的临时办公,有夜晚到深夜的接力编写文稿,有技术小组熬夜编写代码,也有周末加班赶工时从雄安路途中点送的奶茶。。。太多一幕幕像电影胶片一样从智能体刘老师有限的内存中逐一闪现。

这几天暂时不用赶工标准文本了,也借着标准公开征集意见的机会,把刘老师参与这套《人工智能 智能体互联》系列标准的初心及设计写出来给大家批判和参考。今天第一篇,采用自问自答的形式念叨下,制定一套帮助智能体协作时互联互通的标准协议,对智能体产业发展乃至下一次生产力变革的重要意义。

Q:为什么要做智能体互联协议?

A:智能体互联协议是为了不同厂家之间的智能体能形成连接、能够通信、可以协作。

Q:智能体为什么要互联互通互相协作?

A:为了能以群体智慧的方式,在智能体能力有限的情况下达到“三个臭皮匠赛过诸葛亮”的效果。

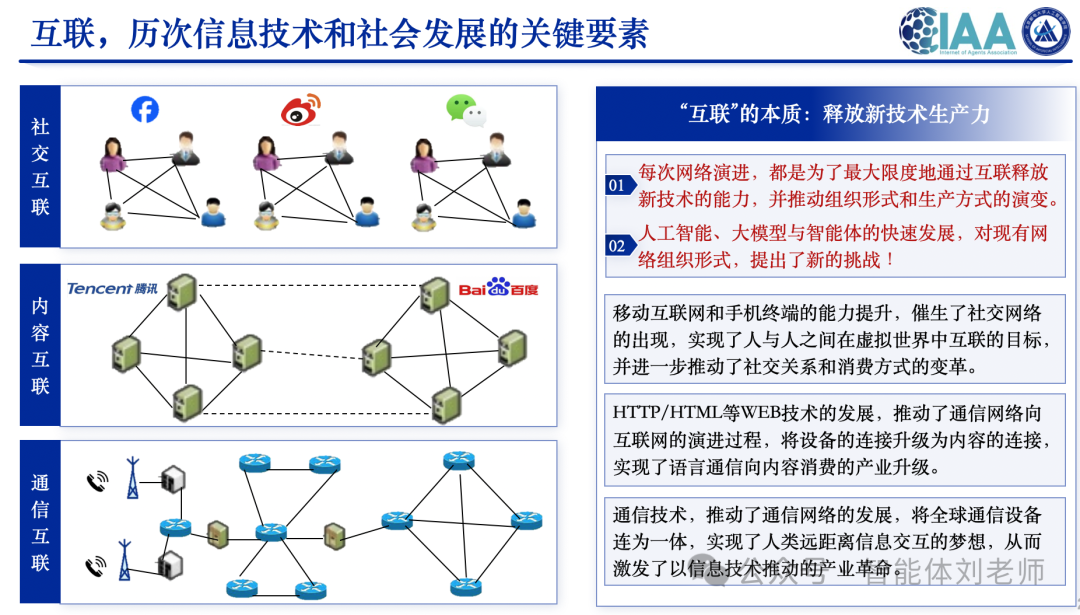

作为一名完整经历了通信、互联网、移动互联网三次浪潮的老兵,刘老师对于“基于标准协议的互联”释放新技术生产力的重要性,是深有感触的。

第一次互联:通信互联-标准通信协议连接万千通信终端

标准的通信网络协议在通信发展史上起到了奠基性作用。以七号信令系统(SS7)为例,通过统一的规则和接口规范,使不同厂商、不同架构的通信设备能够互联互通。七号信令不仅提供了呼叫建立、释放等基本功能,还支持号码转换、漫游、计费等高级业务,为跨网络、跨区域的通信打下坚实基础。

在技术层面,协议的标准化解决了信息传输过程中的兼容性问题,避免了各自为政的“信息孤岛”。通过明确的信令流程,通信终端之间能够准确交换控制信息,从而实现语音、短信等业务的可靠传递。运营商也能在统一协议框架下部署网络,降低建设与维护成本。

在产业层面,协议推动了规模化应用与全球互联。不同国家和地区的通信网络因为采用相同的协议体系而能够无缝对接,国际漫游、跨网互通等业务成为可能。这不仅极大提升了用户体验,也为通信服务的多样化和增值业务的兴起创造了条件。正是由于标准通信协议的普及,电信行业得以实现快速扩张,从单一语音服务演进到今天覆盖数据、视频和物联网的综合通信网络,最终引发了整个通信产业的大发展。

第二次互联:内容互联-标准互联网协议加速信息流通

标准的互联网协议为互联网的发展提供了统一基础。其中,Vinton Cerf(斯坦福)和Robert Kahn(麻省理工)倡导的TCP/IP协议实现了不同计算机系统之间的可靠通信,它将数据分割成数据包,通过寻址和路由机制确保信息能够跨越异构网络准确送达,从而构建起全球范围的网络互联。Tim BernersLee(CERN实验室)倡导的HTTP协议则在此基础上定义了浏览器与服务器之间传输超文本内容的方式,使网页、文字、图片、音视频等资源能够方便地在互联网上传播与共享。

这些互联网标准协议解决了通信中的兼容性与互操作问题,让不同厂商、不同系统的终端和服务器能够在同一网络架构下无障碍交流。由于有了统一的语言,网站建设与访问不再局限于特定环境,而是可以面向全球用户开放。这直接推动了信息传播的效率和范围。

在产业层面,协议的标准化使互联网成为一个开放、可扩展的平台。搜索引擎、电商平台、社交媒体、流媒体服务等应用得以迅速兴起,重塑了信息获取、商业模式和社会交流方式。正是TCP/IP和HTTP等协议构筑了万维网的基础,带来了信息全球共享与价值链重构,从而掀起了深刻的互联网革命。

第三次互联:社交互联-一段缺乏标准协议的割裂时代

社交软件的兴起,是互联网应用层发展的重要里程碑。以Facebook、微信为代表的社交平台,将人与人之间的社交关系数字化、网络化,实现了社交关系在互联网中的全面映射与延伸。借助庞大的用户基数和高频互动,这些平台迅速积累了前所未有的流量,并围绕流量形成了多元化的盈利模式:广告投放依托精准的数据分析成为核心收益来源,增值服务(如会员、虚拟礼物、表情包等)带来新的收入渠道,而社交电商则进一步打通了人与消费的链接。这些模式推动社交软件快速商业化,催生了新一代互联网巨头,深刻改变了传媒、零售与广告行业格局。

然而,在社交软件时代,由于缺乏如通信网络或互联网协议那样的统一标准,不同社交软件和网站之间的数据与内容难以互通。用户在Facebook上的好友关系、在微信中的聊天记录,无法跨平台迁移或整合,形成了“信息孤岛”。这种割裂不仅增加了用户在不同平台间切换的成本,也限制了信息的自由流动和创新应用的产生,给用户体验带来极大不便,并在很大程度上阻碍了互联网的进一步发展。

即将发生的第四次互联:智能体互联-以标准协议促进AI赋能生产力的全新契机

智能体互联,是人工智能发展进入生产力阶段的关键一步。当前大量AI模型与智能体已能在特定任务中展现强大能力,但由于缺乏统一的交互标准,不同智能体往往各自为政,无法高效协同。若能建立类似TCP/IP、HTTP的标准协议,实现智能体之间的消息传递、任务分配与知识共享,就能让AI系统形成互联网络,发挥“1+1>2”的效应。

要达到这一目标,就需要设计一套对各个厂家都有利的智能体互联协议,核心在于兼容性、公平性与可扩展性。首先,协议必须基于开放标准,允许不同技术路线与硬件架构的智能体接入,避免被单一厂商垄断,从而保证整个生态的多样性与活力。其次,需要在数据格式、任务接口、身份认证、权限管理等方面建立统一规范,让不同智能体在安全可信的前提下实现顺畅交互。这也就是《人工智能 智能体互联》系列标准的设计原则。

我们希望,《人工智能 智能体互联》系列标准能让各参与方能低成本实现智能体互联协作,促进合作共赢,推动形成统一的智能体网络生态。最终达到类似于互联网协议对信息产业的作用:打破孤岛,实现协同,从而推动智能体赋能各行各业,整体迈向高质量发展。

夜已深,今天先写这么多,后面刘老师再以符合国标实现的北邮ACPs协议的设计和实现(即将开源贡献给产业)为例,具体介绍如何将上面的想法进行落地实现。

谨以此图,祝伟大的祖国76岁生日快乐!