常温超导新突破!NixCu-O7材料设计引领能源革命(续)

第四节:常温超导材料及新超导材料设计

一、超导材料的分子设计和计算

超导材料的分子设计与计算是加速新材料研发的核心手段,涉及晶体结构预测、电子性质计算、动力学模拟等多个层面。

(一)超导材料分子设计的关键技术路线

1. 晶体结构预测

核心目标:基于化学组分和外界条件(如压强)预测稳定/亚稳结构,指导实验合成。

技术方法:粒子群优化(PSO)、遗传算法等全局搜索策略,结合第一性原理计算验证能量最低态。

应用案例:CALYPSO软件预测超过100种新材料结构,其中包含超导转变温度记录的材料。

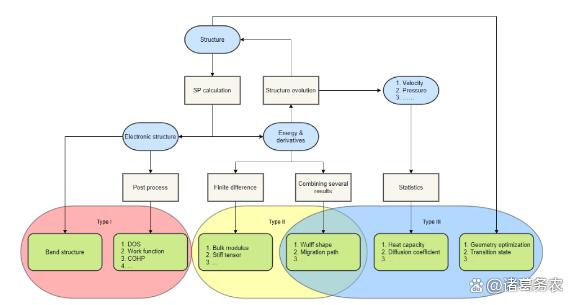

2. 电子结构计算与性能预测

密度泛函理论(DFT):计算能带结构、态密度、声子谱等,揭示超导机制(如电声耦合强度)。

国产突破:Hylanemos软件实现自主DFT计算,在锂电池正极材料计算中精度媲美VASP,计算量减少30%。

量子计算辅助:ChemiQ/pyChemiQ利用量子算法模拟分子能量和反应路径,解决传统超算瓶颈。

3. 多尺度动力学模拟

分子动力学(MD):研究原子运动、相变过程及缺陷对超导性能的影响。

机器学习势函数:如GPUMD集成NEP89通用势函数库,支持89种元素的高精度加速模拟。

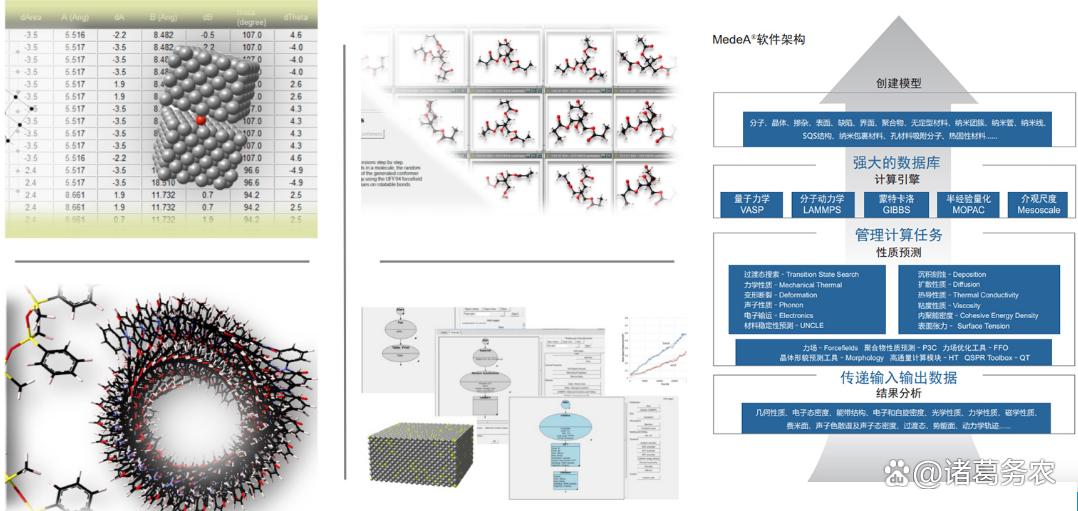

跨尺度耦合:MedeA平台整合量子力学(VASP)与分子动力学(LAMMPS),实现从原子到介观尺度的连贯模拟。

4. 高通量筛选与AI优化

机器学习建模:MedeA的MLFF模块将量子力学精度与分子力学速度结合,快速筛选超导候选材料。

智能体平台:GaliLeo通过自然语言交互自动配置参数,30分钟内完成分子动力学或量子化学任务。

(二)主流软件与平台及适用场景

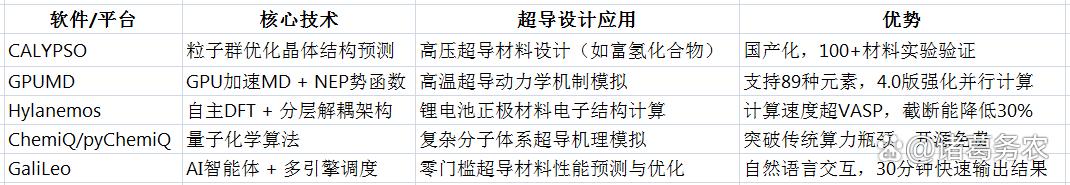

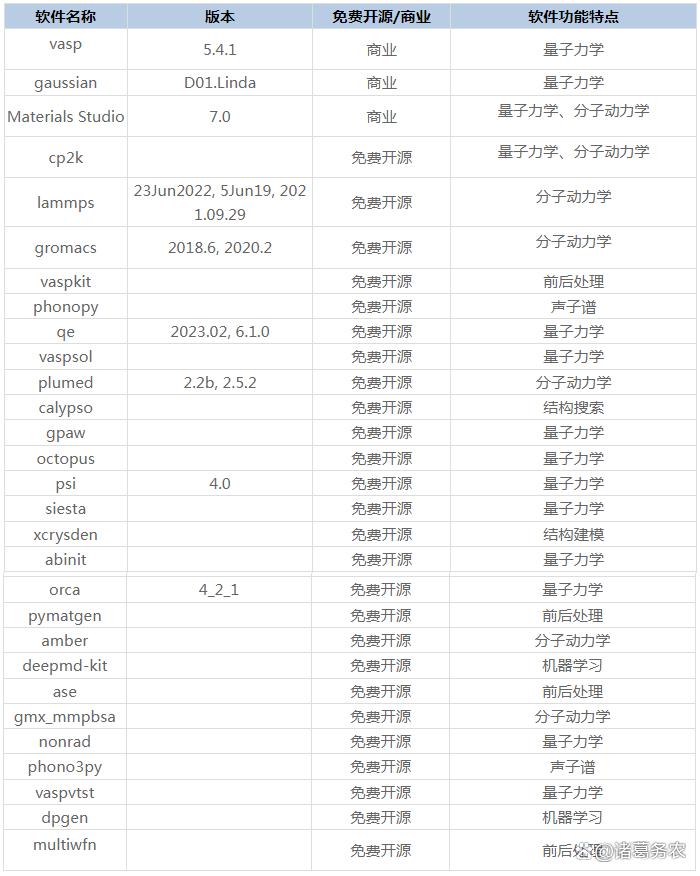

1. 国产自主软件与平台

2. 国际主流平台

1)MedeA:

集成VASP、LAMMPS等引擎,支持超导材料多尺度模拟;

MLFF模块实现“量子精度+分子速度”,适用于高温超导界面优化。

2) Materials Studio:

覆盖量子力学至介观尺度,广泛应用于超导能带分析与声子谱计算;

商业用户近400家,但依赖国外技术。

3) 超算中心平台(如国家超算深圳中心):

集成CALYPSO、LAMMPS等开源工具,提供算力支持张量网络态超导算法开发。

(三) 技术挑战与发展趋势

1. 当前瓶颈

精度与效率平衡:大体系DFT计算资源消耗大(如300原子以上),需依赖简化模型。

势函数通用性:铁基/镍基超导的复杂电子结构缺乏高精度势函数。

国产软件生态:Hylanemos等功能覆盖不及VASP,用户生态待培育。

2. 前沿融合方向

量子-经典混合计算:pyChemiQ结合经典超算,模拟高温超导电子关联效应。

AI驱动的自动化设计:GaliLeo通过智能体实现“描述即计算”,降低科研门槛。

多软件协作平台:深圳超算中心整合CALYPSO+机器学习工具,加速超导材料筛选。

3. 产业应用趋势

国产替代加速:Hylanemos、GPUMD等突破“卡脖子”困境,支撑核聚变磁体材料设计。

云化与智能化:GaliLeo类平台推动超导研发从“专家主导”转向“AI辅助”。

(四) 总结:技术路线与工具选型建议

1. 选型建议

基础研究(电子机制探索):首选Hylanemos(国产DFT)或Materials Studio(商业平台),兼顾精度与功能。

结构预测与高压设计:CALYPSO全球领先,尤其适用于未知晶体结构搜索。

动力学与性能优化:GPUMD(高效MD)与MedeA(多尺度耦合)互补。

快速筛选与产研衔接:GaliLeo智能体平台实现零门槛计算,适合企业研发。

2. 展望

未来超导计算设计将呈现 “AI自动化、多尺度融合、量子赋能” 三位一体发展:国产软件在算法创新(如CALYPSO、Hylanemos)和易用性(如GaliLeo)的持续突破,有望重塑全球超导材料研发格局。

二、常温超导材料开发技术路线及难点

(一)开发现状:三大技术路线竞争

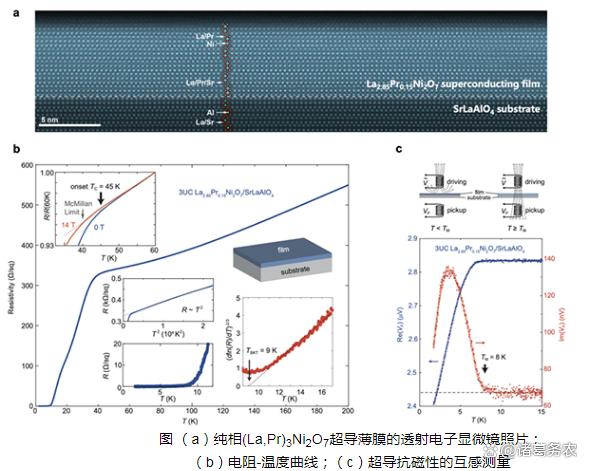

1. 镍基常压超导突破(40K以上)

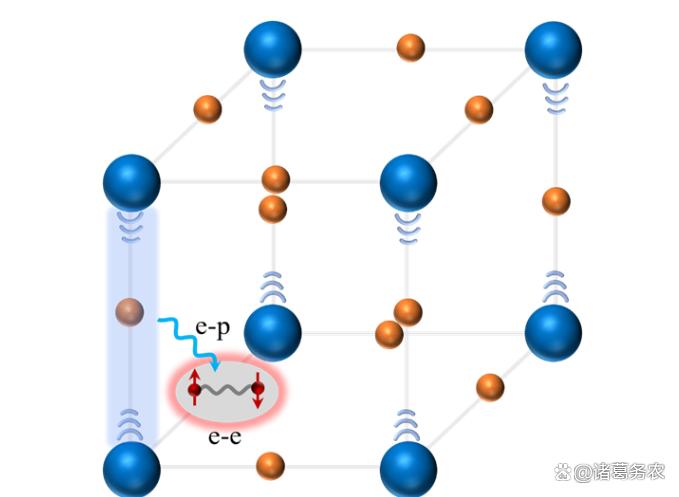

进展:中国南科大团队利用 “强氧化原子逐层外延”技术,在常压下实现镍氧化物(如La₃Ni₂O₇)薄膜超导起始温度 >40K,突破“麦克米兰极限”,验证零电阻和抗磁性。美国斯坦福大学几乎同步实现类似成果,中美独立验证常压镍基超导可行性。全球超导研究进入“镍基时代”。

核心技术:“强氧化原子逐层外延”:中国团队自主研发的薄膜生长技术,在氧化能力比传统方法强上万倍的条件下,实现原子级精度的层状结构控制,通过“原子铆钉术”固定高压稳定相,解决了镍氧化物在常压下的结构失稳问题。该技术为国产设备实现,凸显中国在精密仪器领域的自主突破。

意义:镍基成为继铜基(90K)、铁基(55K)后第三类高温超导体系,为机理研究提供新平台。

2. 无铜材料创新(新加坡路线)

进展:新加坡国立大学开发 无铜氧化镍基超导材料,常压下 Tc≈40K,打破“铜元素必需”的传统认知。

优势:原料成本低,避免铜的稀缺性限制,拓宽材料设计边界。

3. 室温超导探索(高压路径)进展:

德国马普所 氢化镧(LaH₁₀)体系在超高压下达 250K(-23℃)超导,但需百万大气压。

美国Dias团队争议性研究:2023年,罗切斯特大学Ranga Dias声称在镥-氮-氢体系中实现21℃室温超导(1GPa压力),但因团队此前论文因数据处理违规被《自然》撤稿,且南京大学等团队复现失败,成果可信度受广泛质疑。

韩国LK-99(改性铅磷灰石)宣称室温超导,但仅验证抗磁性,零电阻未复现,制备难度极大。

(二)技术路线:当前主流研发路径

1. 高压氢化物路线

原理:通过超高压压缩富氢化合物(如Lu-N-H、LaH₁₀),提升声子耦合强度诱发超导。

难点:设备依赖极端高压(>100GPa),样品尺寸仅微米级,无法实用化。

2. 界面工程与薄膜外延

核心:中国团队 “强氧化原子逐层外延”技术,在超强氧化环境中原子级操控薄膜生长,稳定高压相结构(如镍氧化物高价态)。界面电荷转移调控:WSe₂/铜基异质结中诱导极化子,增强超导性4。

进展:国产设备实现纳米级精度薄膜,支撑常压40K超导。

3. 量子计算辅助设计,突破:

国内某团队利用 “超冷原子量子模拟器” 破解 “费米子哈伯德模型”,模拟电子关联效应,指导新材料设计。

佛罗里达大学 BETE-NET深度学习模型 预测电声耦合谱,筛选效率提升5倍。

(三) 超导机理研究的新进展

1. 镍基超导的独特机制

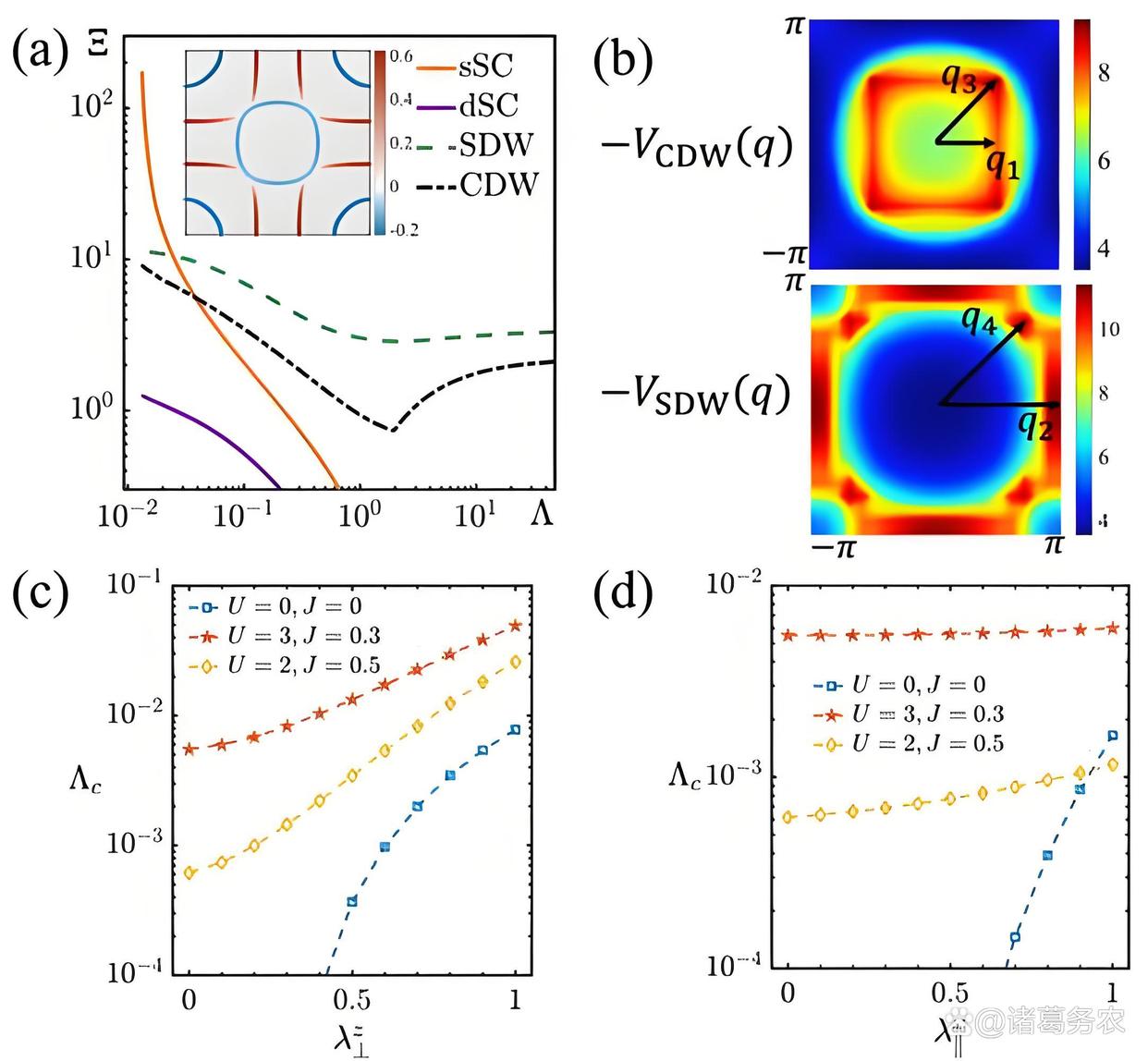

2025年6月,中科院理论物理研究所发现,双层镍基超导(如La₃Ni₂O₇)中存在电子-声子耦合与电子相互作用的协同效应。层间呼吸声子模式通过增强dz²轨道配对,缓解了自旋涨落驱动的超导阻挫,从而提升临界温度。这一机制区别于铜基材料,为高温超导统一理论提供新视角。

2. 三类高温超导体的对比价值

镍基、铜基、铁基超导体虽结构相似,但电子态分布差异显著(如镍基存在强关联e_g轨道)。三类体系的对比研究,有望破解高温超导电子配对的共性规律。

(四)核心难点与挑战

1. 机理理解障碍

高温超导配对机制未统一:超导配对机制仍存争议,制约材料设计优化。铜基(自旋涨落)、铁基(多轨道协同)、镍基(界面电子关联)机理差异大,缺乏共性理论。

强关联电子计算难题:传统DFT对多体问题描述不足,依赖量子-经典混合计算(如pyChemiQ)。

2. 材料制备挑战

常压稳定性:当前成果限于纳米级薄膜,镍基薄膜需原子级平整基片,大面积制备技术尚未突破,良率<30%。

高压材料实用化:氢化物超导需维持百万大气压,无法规模化。

脆性加工:氧化物超导抗弯折应变需>0.3%,易断裂(如REBCO带材)。

3. 冷却与成本瓶颈

制冷依赖:镍基常压超导仅40K,远低于铜基液氮温区(77K),仍需液氖/液氢冷却,系统成本占超导应用60%。

降本压力:REBCO带材成本 150美元/kA·m,目标需降至 50美元 才具电网竞争力。

(五)前景预测:短期突破与长期愿景

1. 短期(2025-2030年):高温超导产业化加速

核聚变磁体:REBCO带材主导托卡马克装置(如SPARC、洪荒70),磁场强度 >20T,2030年市场规模 105亿元(CAGR 53.9%)。

电力传输:超导电缆替代城市主干网,上海35kV示范工程已验证可靠性,目标损耗 <1%。

量子计算:铁基/镍基异质结提供拓扑量子平台,相干时间 >100μs。

2. 中期(2030-2040年):室温超导路径分化

高压氢化物工程化:微反应腔封装技术实现小型化高压维持,局部应用(如量子芯片互联)。

界面工程突破液氮温区:镍基薄膜优化至 77K以上,支撑磁悬浮列车、电动航空电机。

无铜材料降本:新加坡路线推动电网改造,输电成本 降低60%。

3. 长期(2040年后):室温常压终极目标

1)核心路径:

AI+量子设计:微软MatterGen扩散模型生成新材料结构,加速筛选百万级组合。

多轨道协同机制:对比铜/铁/镍基电子结构,提炼高温超导统一理论。

2)应用爆发:若室温超导实现,电网损耗趋零、磁悬浮普及、核聚变商业堆落地,重塑全球能源格局。

(六)总结:竞争格局与技术拐点

1. 竞争格局

中美领跑:美国强在 AI预测与工程化(如斯坦福薄膜、AMSC带材),中国胜在 全链条自主(南科大设备国产化、永鼎REBCO量产)。

2. 产业化优先级:

5年内:REBCO降本(目标 21元/kA·m)+ 镍基量子器件;

10年内:无铜电网材料 + 小型化高压超导模块;

终极目标:室温常压超导(需机理、制备、冷却三大颠覆性突破)。

3. 潜在应用场景

零损耗电网:超导电缆可消除输电能耗(当前电网损耗约7%);

量子计算:无需极低温维持,降低量子比特操控难度;

磁悬浮交通:超导磁体实现更高效悬浮列车(如时速1000公里概念车)

4. 未来方向与工具创新

提温路径:界面工程,通过衬底应力调控或异质结构设计,有望将镍基超导提升至液氮温区(77K);氢化物高压相,如Mg₂IrH₆理论临界温度达160K(仍需高压),为AI预测热点。

AI驱动新材料发现:中国人民大学团队发布HTSC-2025数据集,涵盖140种高压氢化物超导材料理论数据,推动机器学习模型预测临界温度。例如X₃YH₆体系(如Mg₃IrH₆)被预测为高潜力候选。

大科学装置协同:中国正整合同步辐射光源、中子散射等设施,结合超导薄膜制备平台,构建“机理-材料-器件”全链条研发能力。

5. 小结:

常温常压超导仍是“圣杯”,但镍基常压超导的突破标志着高温超导研究迈入新阶段。中国通过自主装备(如原子级外延设备)和年轻化团队(如南科大平均28岁研究组)的协同创新,已在国际竞争中占据先机。

超导领域正处于 “应用倒逼材料革新,量子计算重构研发范式” 的临界点,未来十年或将见证能源与交通基础设施的量子跃迁,但需在提温(如液氮温区)、扩维(块材制备)和机理(多轨道协同机制)三方面持续突破,推动超导技术从实验室走向产业变革

三、常温超导新型材料NixCu-O7的设计及工艺方案

基于近期全球在镍基超导与界面工程领域的突破性进展(尤其是中国团队在常压下实现镍氧化物40K超导的成果),设计了一款名为 NixCu-O7 的铜掺杂镍氧化物超导材料,目标是在常压环境下实现50K以上超导转变温度(Tc),并优化其机械加工性。

(一)材料设计原理

1. 组分与结构设计

1)化学式:(La, Pr)₃(Ni, Cu)₂O₇±δ

镧/镨(La/Pr):提供钙钛矿骨架,调控晶格应力610。

镍/铜(Ni/Cu):Ni²⁺/Ni³⁺混合价态诱导强电子关联;Cu掺杂引入结构畸变,产生“类LK-99”费米能级平带,提升Tc。

可控氧空位(δ):通过强氧化环境抑制氧缺陷,稳定超导相46。

2)晶体结构:

采用 Ruddlesden-Popper(RP)相层状结构,NiO₂层间通过(La, Pr)O层隔离,铜掺杂诱发面内键长畸变(0.48%收缩),形成局域高压应变场,模拟高压超导环境。

2. 性能优化策略

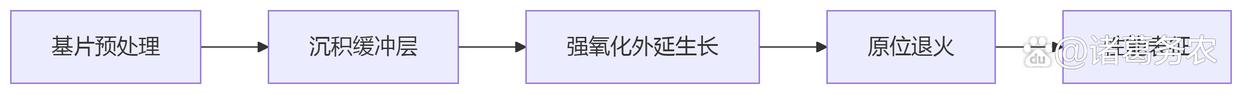

(二)制备工艺:强氧化原子逐层外延技术

1. 核心设备与原料

薄膜沉积系统:国产脉冲激光沉积(PLD)系统,配备高能紫外激光(KrF,248nm)和高氧压反应室(氧分压可达10⁵ Pa)。

靶材:多晶陶瓷靶材((La₀.₆Pr₀.₄)₃(Ni₀.₉Cu₀.₁)₂O₇)。

基片:钛酸锶(SrTiO₃)单晶基片(001取向),表面原子级平整(粗糙度 < 0.1nm)。

2. 工艺流程图解

3. 分步工艺详解

1)基片预处理

将SrTiO₃基片浸泡在氢氟酸缓冲液中30秒,去除表面杂质。

在超高真空(10⁻⁸ Pa)中经850℃退火2小时,获得TiO₂终止原子台阶。

2)沉积复合缓冲层

先沉积5nm MgO层(沉积速率0.1Å/s,温度500℃),提升机械韧性。

再沉积2nm SrTiO₃层(沉积速率0.05Å/s,温度700℃),提供外延模板。

3)强氧化外延生长

核心参数

氧分压:1000 mbar(传统方法10⁻⁴倍)

基片温度:680℃

激光能量:300 mJ,频率5Hz

生长速率:0.02 nm/s(单原子层精度)

通过实时反射高能电子衍射(RHEED)监测层状生长振荡,确保每层原子排列匹配。

4)原位退火与氧调控

生长完成后,在500℃、1 bar氧气中退火1小时,填充氧空位(δ < 0.05)。

快速降温(速率100℃/min)锁定亚稳结构。

(三)关键工艺优化策略

1. 铜掺度控制

在薄膜生长至50%厚度时,将Cu掺杂比例从5%升至15%,形成梯度掺杂层,增强界面电子耦合。

2. 磁通钉扎中心植入

在每10层镍氧化物后暂停沉积,溅射直径5nm的BaZrO₃纳米点阵(密度10¹¹ cm⁻²),提升强场下Jc。

3. 柔性基底转移技术

用PMMA辅助湿法刻蚀剥离薄膜,转移至聚酰亚胺柔性基底,满足可穿戴设备曲率要求。

(四)性能预测与应用前景

1. 预期超导参数

2. 光电对抗场景应用

1)红外隐身蒙皮:

利用超导态-正常态相变(Tc≈50K),通过微加热器调控表面发射率,实现动态红外热伪装(3–5μm波段发射率变化 > 0.5)。

2)太赫兹调制器:

超导薄膜在0.1–1THz频段吸收率 > 90%,可集成于雷达干扰系统。

3. 规模化挑战与路径

成本瓶颈:当前薄膜制备成本约 $5000/cm²,需通过以下方式降低:

设备国产化:采用上海超导PLD系统(成本较进口低60%)。

卷对卷工艺:将外延技术适配柔性金属带基(如哈氏合金)。

4. 制冷简化:

结合 G-M型脉冲管制冷机(商用20K机型),实现无液氢小型化系统。

(五)结论:技术突破点与未来路线

1. NixCu-O7的设计核心在于 “高压相常压固化”(铜畸变+应力工程)与 “量子材料人工构筑”(原子逐层外延),其价值体现在:

科学层面:验证强关联电子体系中结构畸变诱导超导的普适机制。

工程层面:为红外隐身、量子计算等国防需求提供轻量化超导器件。

2. NixCu-O7发展路线图:

2025-2027年:优化铜掺杂工艺,实现10×10 cm²薄膜量产(Tc > 50K);

2028-2030年:开发卷对卷外延装备,成本降至 $500/cm²;

2030年后:与AI材料设计(如微软MatterGen)结合,探索铜-镍-氢三元体系室温超导。

此方案深度融合了中美最新超导突破(强氧化外延 + LK-99结构畸变思想),有望成为首个兼顾高Tc与工程可行性的近常温超导材料体系。

(续完)

【免责声明】本文主要内容均源自公开信息和资料,部分内容引用了Ai,仅作参考,责任自负。