架构师成长之路-架构方法论

文章目录

- 前言

- 一、先搞懂:架构师不仅仅是“技术大佬”,更是“问题解决者”

- 1.1 架构师的分类:不止“开发架构师”一种

- 1.2 架构师要关注什么?别只盯着技术

- 1.3 架构师解决问题的4步心法:从定义到落地

- 1.4 架构师的成长攻略:对上封闭,对下开放

- 二、架构设计的核心:解决5大复杂度问题

- 2.1 高性能复杂度:让系统“跑得快”

- 2.2 高可用复杂度:让系统“不宕机”

- 2.3 高拓展复杂度:让系统“能长大”

- 2.4 成本复杂度:让系统“更省钱”

- 2.5 安全复杂度:让系统“防得住”

- 三、架构设计的5步流程:从识别问题到落地

- 3.1 第一步:识别复杂度——抓主要矛盾

- 3.2 第二步:设计方案——分治+取舍

- 3.3 第三步:识别边界——明确“不做什么”

- 3.4 第四步:细化方案——抠细节

- 3.5 第五步:最终交付——产出能用的文档

- 四、架构设计的3大原则:别搞复杂

- 五、系统架构的5大衡量指标:怎么判断架构好不好?

- 5.1 性能指标:系统“跑得快不快”

- 5.2 可用性指标:系统“稳不稳定”

- 5.3 伸缩性指标:系统“能不能长大”

- 5.4 拓展性指标:系统“能不能加功能”

- 5.5 安全性指标:系统“防不防攻击”

- 六、系统优化的4大核心思路:通用方法论

- 七、总结:架构是“解决问题的工具”,不是“技术炫技”

前言

很多初级架构师会陷入一个误区:觉得架构设计就是“画架构图+选中间件”,比如上来就用微服务、搞异地多活,最后系统复杂到运维扛不住,业务还没上线就崩了。其实真正的架构设计,不是堆技术,而是一套“解决复杂度”的方法论——从识别问题到落地方案,每一步都有章可循。

作为架构师成长之路的开篇,今天我们从“架构师的定位”讲到“系统优化的核心思路”,帮你搭建一套完整的架构设计认知框架。看完这篇,你再面对“高并发”“高可用”需求时,就不会慌了,而是知道该从哪下手。

一、先搞懂:架构师不仅仅是“技术大佬”,更是“问题解决者”

很多人觉得架构师是“写代码最牛的人”,但其实架构师的核心价值是“解决系统和业务的复杂度”,而不是比谁技术更炫。

1.1 架构师的分类:不止“开发架构师”一种

如果按照职责分,架构师主要有三类,各司其职:

- 产品架构师:关注业务逻辑和用户体验,比如设计电商的下单流程,确保业务闭环;

- 开发架构师:关注技术实现,比如选MySQL还是MongoDB,怎么拆分微服务;

- 运维架构师:关注系统稳定性,比如设计K8s部署方案,做灾备演练。

而要是按工作风格分的话,还有更接地气的划分:

- 普通架构师:能完成指定需求的架构设计,比如按要求搭微服务;

- 极客型架构师:痴迷技术优化,比如把接口响应时间从100ms压到10ms;

- 助人型架构师:擅长带团队,把复杂方案拆解给开发落地;

- 扫地僧架构师:平时不显眼,但能解决核心难题(比如线上宕机时快速定位问题);

- 布道型架构师:能把复杂方法论讲清楚,帮团队统一认知。

当然,这些分类从不是为了给架构师贴上 “高低优劣” 的标签,更不是划分 “职责边界” 的壁垒 —— 它更像一把 “认知钥匙”,帮我们看清架构师角色的多元价值:有人扎根业务前线,让架构接住真实的用户需求;有人深耕技术底层,让系统跑得稳、扩得开;有人擅长 “传帮带”,让复杂方案落地为可执行的代码;也有人是团队的 “定海神针”,在危机时快速破局。

很多时候,优秀的架构师往往兼具多种特质:比如开发架构师可能也懂运维的稳定性需求,助人型架构师或许也藏着 “扫地僧” 般的解题能力。归根结底,不管是哪类架构师,核心价值都离不开 “匹配需求”—— 匹配业务的发展阶段,匹配团队的执行能力,匹配系统的长期目标。毕竟,架构不是纸上谈兵的蓝图,而是能支撑业务走得更远、让团队跑得更顺的 “解决方案”。而理解这些分类,正是为了找到更适合自己、更贴合团队的 “架构师成长路径”

1.2 架构师要关注什么?别只盯着技术

很多架构师只关注“功能实现”,但真正优秀的架构师会兼顾5个维度:

- 功能相关:比如系统要支持“秒杀”“退款”这些核心功能;

- 非功能相关:这是架构设计的重点——性能(QPS要扛1万)、可用性(全年停机不超过52分钟)、安全性(防SQL注入)等;

- 团队组织与管理:比如团队只有5个开发,就别搞10个微服务(运维不过来);

- 产品运营相关:比如架构要支持“灰度发布”,方便运营做A/B测试;

- 产品未来:比如预判业务半年后流量翻倍,架构要预留扩容空间。

1.3 架构师解决问题的4步心法:从定义到落地

遇到问题别慌,按这4步来,能少走80%的弯路:

- 定义问题:问题的本质是“理想和现实的差距”。比如你期望系统QPS扛1万(理想),但实际只能扛3000(现实),这中间的7000就是问题;

- 发现问题:从业务需求和历史故障里找。比如秒杀业务要“快”,反推需要解决高性能问题;从去年3次宕机里,发现需要做高可用;

- 提出问题:别自己闷头想,要学会借力。比如“用Redis还是本地缓存?”可以抛给团队讨论,“预算不够怎么降本?”要向上级要支持;

- 解决问题:出成果比“完美方案”更重要。比如12306刚上线时面对大流量崩溃,没搞复杂的技术优化,而是把“集中放票”改成“分时段放票”——用业务方案解决了技术难题。

1.4 架构师的成长攻略:对上封闭,对下开放

这5条经验,能帮你快速从“初级”进阶到“资深”:

- 对上封闭:给领导“选择题”,不是“问答题”。比如别问“领导,高可用怎么搞?”,而是说“方案A是主从集群(成本低,可用性99.9%),方案B是异地多活(成本高,可用性99.99%),您选哪个?”;

- 对下开放:抛问题给团队,汇总答案。比如设计缓存方案时,问开发“你们觉得延时双删和订阅binlog,哪个更易落地?”;

- 共同参与:不用事事亲为,但要事事了解。比如微服务拆分时,和开发一起评审边界,别自己拍板;

- 学会妥协:架构不是“证明自己对”,而是“做好产品”。比如你觉得该用K8s,但团队只会Docker,那就先从Docker开始,后续再过渡;

- 成就他人:别抢功劳,多给新人机会。比如新人提出的“缓存预热方案”不错,就让他牵头落地,你做指导。

二、架构设计的核心:解决5大复杂度问题

架构设计的终极目的,就是“把复杂问题拆简单”。不管是高并发还是高可用,本质都是解决对应的复杂度,而且每个复杂度都有成熟的解决思路。

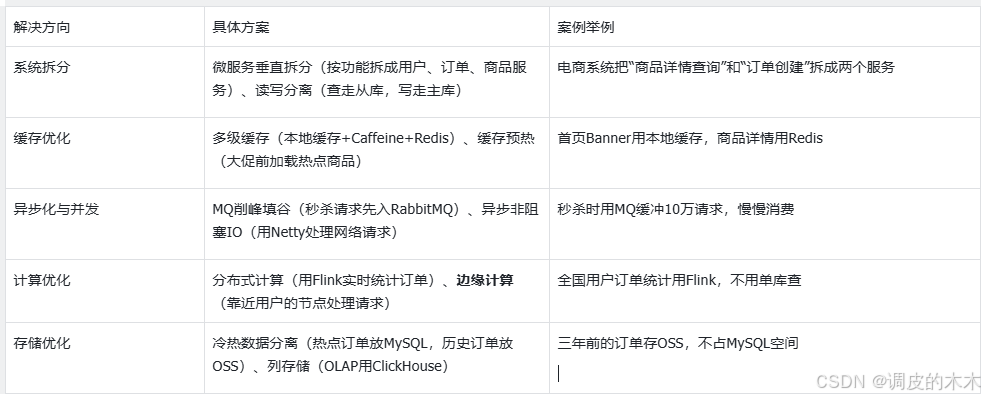

2.1 高性能复杂度:让系统“跑得快”

核心思路:减少等待(异步)、加速处理(缓存)、分散压力(拆分)。比如秒杀系统要扛10万QPS,就得从这三点入手。

2.2 高可用复杂度:让系统“不宕机”

核心思路:冗余(备份)、快速恢复(自愈)、预防(监控限流)。比如金融系统要做到“全年停机不超过5分钟”,就得靠这三点。

2.3 高拓展复杂度:让系统“能长大”

核心思路:解耦(分层)、标准化(接口)、弹性(云原生)。比如业务半年后流量翻倍,架构要能轻松扩容。

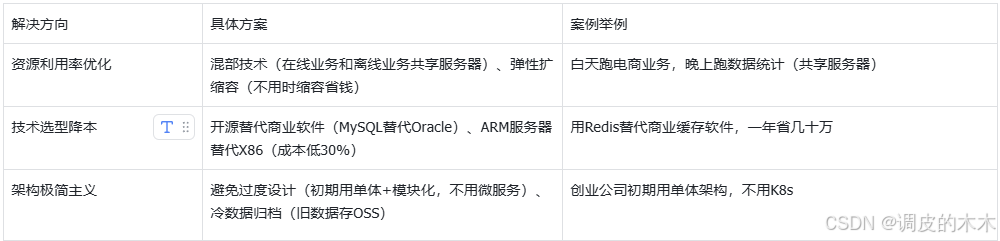

2.4 成本复杂度:让系统“更省钱”

核心思路:提高资源利用率、避免浪费。比如老板说“预算减半”,你得知道从哪砍成本。

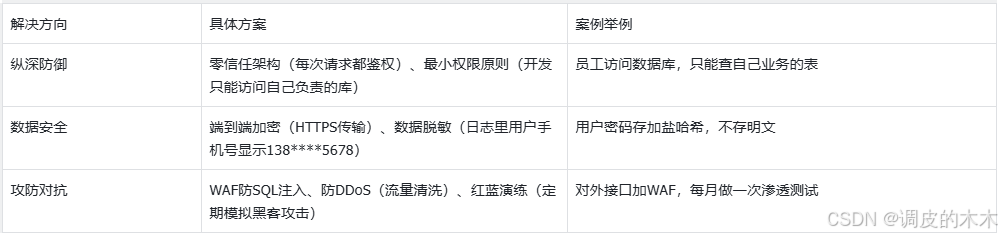

2.5 安全复杂度:让系统“防得住”

核心思路:零信任(不信任任何环节)、数据加密(锁死数据)。比如支付系统要防黑客攻击,就得这么做。

三、架构设计的5步流程:从识别问题到落地

很多人设计架构时“想到哪做到哪”,最后方案失控。其实正规的架构设计有固定流程,5步就能落地。

3.1 第一步:识别复杂度——抓主要矛盾

核心目标:找到系统最核心的1-3个问题,别贪多。比如秒杀系统的核心是“高性能”,金融系统的核心是“高可用+安全”。

怎么找?两种方法:

- 从业务需求反推:秒杀业务要“扛10万QPS”→核心是高性能;支付业务要“钱不能错”→核心是高可用+一致性—+安全;

- 从历史故障分析:去年3次宕机都是“数据库扛不住”→核心是高可用(做主从+分库分表)。

要关注两个维度: - 技术维度:性能瓶颈(当前QPS只有3000)、可用性要求(要做到4个9);

- 非技术维度:成本约束(预算只有50万)、团队能力(只会Spring Boot,不会微服务)。

3.2 第二步:设计方案——分治+取舍

核心原则:用分治思想拆问题,每个问题匹配1-2个方案,别过度设计。

关键动作:

- 组合模式:比如“微服务解耦+服务网格化”;

- 排除法:放弃没必要的方案,比如创业公司初期不用“异地多活”(成本高,用不上),先做“主从集群”。

举个例子:设计电商商品详情页架构 - 核心问题:高性能(QPS要5000)、高可用(3个9);

- 方案组合:“Redis缓存+MySQL主从+CDN静态资源”;

- 排除方案:不用分布式缓存集群(初期流量小,单Redis足够)。

3.3 第三步:识别边界——明确“不做什么”

核心目标:别让方案失控,要知道架构的“能力上限”。比如你设计的缓存方案,要知道“Redis单节点QPS上限是10万”,别指望它扛100万。

怎么识别?

- 技术边界:数据库单表建议500万行(超过就分表)、Kafka单分区吞吐上限1万/秒;

- 资源边界:团队只会Docker(别强行上K8s)、预算只够买10台服务器(别搞20台的集群);

- 演进边界:预留拓展点(比如API版本兼容v1/v2)、接受技术债务(比如暂不重构老代码,但要定阈值,比如明年Q1必须重构)。

3.4 第四步:细化方案——抠细节

核心目标:把方案落地到“能写代码”的程度,别停留在“画架构图”。

要细化几个方面:

- 技术细节:数据库选MySQL(OLTP)、缓存选Redis(分布式)、协议用gRPC(内部服务调用);

- 非技术细节:灰度发布策略(先放5%流量,没问题再放50%)、监控指标(接口响应时间、Redis命中率);

- 容错设计:降级开关(Redis挂了就走本地缓存)、数据对账(每天凌晨对比缓存和数据库数据)。

3.5 第五步:最终交付——产出能用的文档

架构设计不是“口头说说”,要交付具体的东西:

- 架构图:用C4模型(从业务架构到物理部署图),别只画个“用户→API→数据库”的简单图;

- 核心流程文档:比如分布式事务用Seata的AT模型,要写清“提交步骤”“回滚逻辑”;

- 落地计划:分阶段执行,比如第一阶段搭Redis缓存,第二阶段做读写分离,第三阶段分库分表。

四、架构设计的3大原则:别搞复杂

很多架构师容易“为了技术而技术”,但记住这3个原则,能帮你少走弯路:

- 合适原则:最合适的就是最好的。比如创业公司用单体架构比微服务好(运维简单,开发快);

- 简单原则:能不用复杂技术就不用。比如能靠“分时段放票”解决流量问题,就别搞异地多活;

- 演化原则:架构是迭代出来的,不是一蹴而就的。比如从单体→模块化→微服务,一步步来,别一步到位。

五、系统架构的5大衡量指标:怎么判断架构好不好?

设计完架构,怎么知道它行不行?看这5个指标,它们是评估架构的“尺子”。

5.1 性能指标:系统“跑得快不快”

核心指标:

- 吞吐量:单位时间处理的请求数,用TPS/QPS衡量。TPS是“每秒事务数”(比如一个下单事务含3个请求),QPS是“每秒请求数”(比如查商品详情的请求);

- 注意:不同系统不能比,比如电商QPS1万很正常,OA系统QPS100就够了。

- 并发数:同时处理的请求数,比如“并发用户数”(同时在线1万用户)、“并发线程数”(系统用20个线程处理请求);

- 响应时间:用户从发请求到得结果的时间,比如商品详情页加载要500ms(用户能接受),超过2秒就会吐槽。

5.2 可用性指标:系统“稳不稳定”

用“N个9”衡量:

- 3个9(99.9%):全年停机≤8.76小时(适合普通业务);

- 4个9(99.99%):全年停机≤52分钟(适合电商、支付);

- 5个9(99.999%):全年停机≤5分钟(适合金融核心业务)。

怎么提升?冗余+自愈,比如MySQL主从集群(主库挂了从库顶上)、K8s自动重启故障容器。

5.3 伸缩性指标:系统“能不能长大”

指“加服务器就能提升性能”的能力。比如Redis集群从3台加到5台,QPS从3万涨到5万,这就是伸缩性好。

怎么实现?

- 数据库:分库分表(按用户ID分库),别用主从(主从只是备份,不能扩容);

- 缓存:Redis Cluster,新增节点时自动分片数据。

5.4 拓展性指标:系统“能不能加功能”

指“加新功能时,对旧系统影响小”。比如新增“优惠券功能”,不用改订单服务代码,只需要订单服务调用优惠券服务的API。

怎么实现?

- 事件驱动架构:用Kafka解耦,比如订单支付后发消息,优惠券服务订阅消息扣券;

- 微服务架构:每个服务独立,新增功能就加新服务。

5.5 安全性指标:系统“防不防攻击”

核心是“防数据泄露、防恶意攻击”。比如:

- API安全:用Token鉴权、接口签名(防止篡改请求);

- 数据安全:用户密码加盐哈希(别存明文)、传输用HTTPS;

- 防攻击:WAF防SQL注入、IP限流防DDoS。

六、系统优化的4大核心思路:通用方法论

不管是优化性能还是降本,这4个思路都能用,相当于架构设计的“万能工具”:

- 大事化小:把大问题拆成小问题。比如高并发拆成“流量拆分(负载均衡)、数据拆分(分库分表)、计算拆分(分布式计算)”;

- 前置处理:把耗时操作提前做。比如缓存预热(大促前加载热点商品)、静态资源CDN加速(提前把图片放到边缘节点);

- 后置处理:非实时任务延迟做。比如下单后异步发短信(用MQ,别阻塞下单流程)、日志异步写入(别同步写磁盘);

- 加快处理:优化执行效率。比如用多线程处理批量任务、用数值计算替代字符串操作(CPU更擅长数值运算)。

七、总结:架构是“解决问题的工具”,不是“技术炫技”

很多人觉得架构设计很高深,但看完这篇你会发现:架构的核心不是“用多少中间件”,而是“能不能解决业务的复杂度”——12306用“分时段放票”解决大流量,比搞复杂的技术架构更有效;创业公司用单体架构不一定比微服务带来的效果差。

作为架构师,要记住:技术是为业务服务的,合适的才是最好的。