代码随想录Day58:图论(拓扑排序精讲、最短路算法dijkstra朴素版精讲)

一、实战

拓扑排序精讲

117. 软件构建

拓扑排序不是排序,是经典的图论问题。拓扑排序在文件处理上也有应用,我们在做项目安装文件包的时候,经常发现 复杂的文件依赖关系, A依赖B,B依赖C,B依赖D,C依赖E 等等。当然拓扑排序也要检测这个有向图 是否有环,即存在循环依赖的情况,因为这种情况是不能做线性排序的。

由此我们推断出拓扑排序的应用场景:任务调度、依赖排序问题(比如编译顺序、课程先修)

- 给出一个 有向图,把这个有向图转成线性的排序

- 图论中判断有向无环图的常用方法

拓扑排序的思路:拓扑排序指的是一种 解决问题的大体思路, 而具体算法,可能是广搜也可能是深搜。实现拓扑排序的算法有两种:卡恩算法(基于入度的 BFS)和DFS。这里我们选择相对清晰易懂的BFS实现思路。

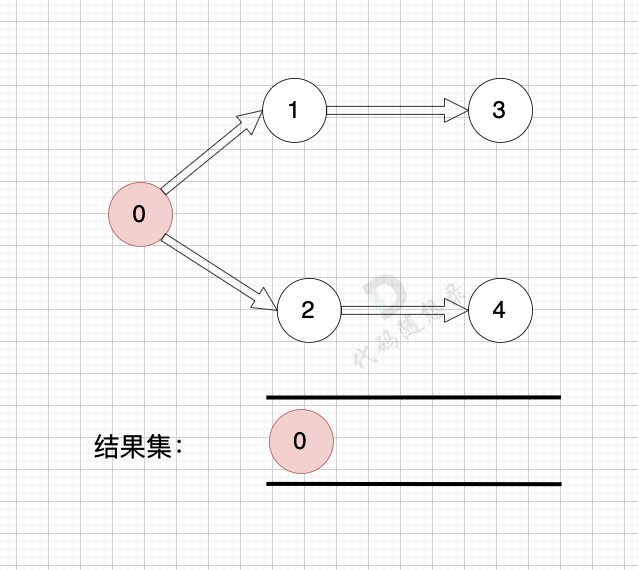

所以当我们做拓扑排序的时候,应该优先找 入度为 0 的节点,只有入度为0,它才是出发节点。

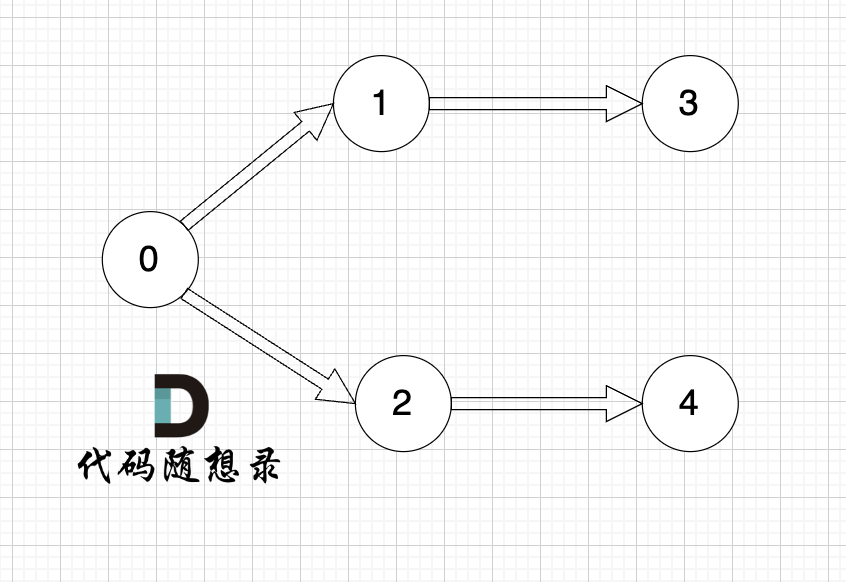

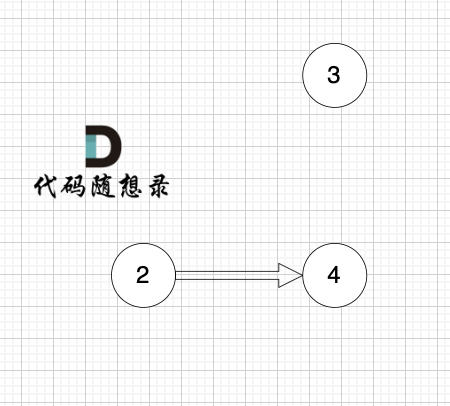

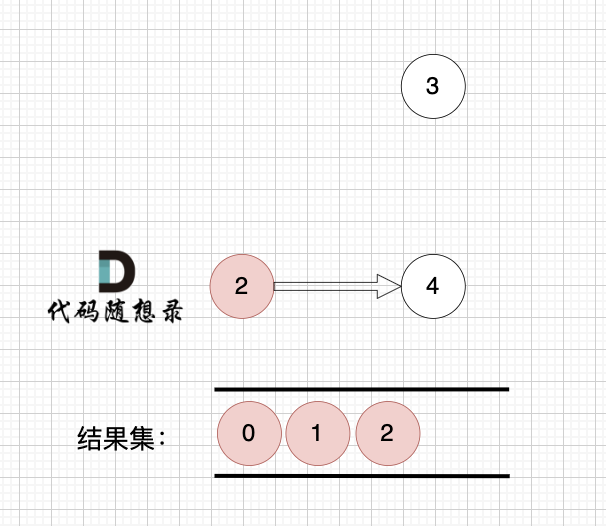

拓扑排序的过程,其实就循环两步:

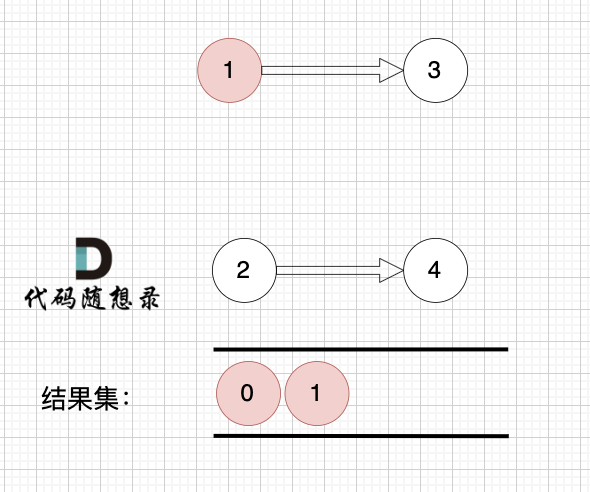

- 找到入度为0 的节点,加入结果集

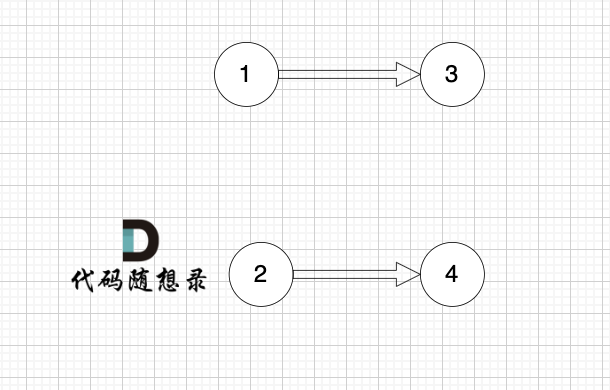

- 将该节点从图中移除

模拟过程:

最后结果集为: 0 1 2 3 4 。当然结果不唯一。

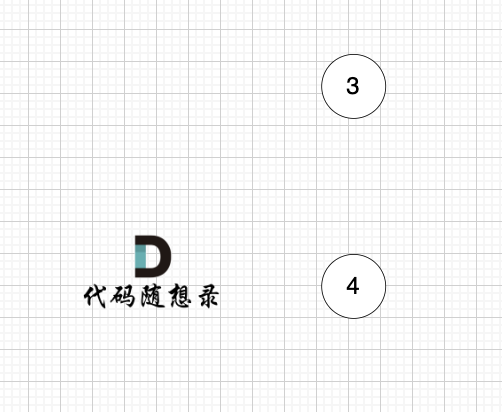

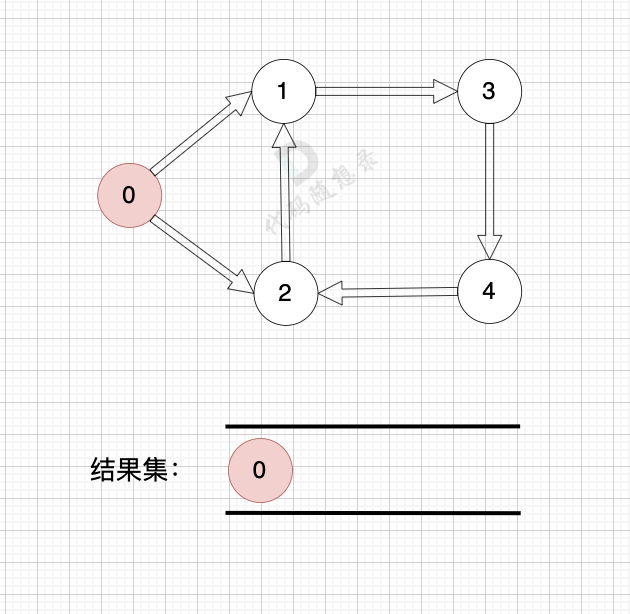

如何判断有环?

节点0 接入结果集之后,节点1、2、3、4 形成了环,找不到入度为0 的节点了,所以此时结果集里只有一个元素。那么如果我们发现结果集元素个数 不等于 图中节点个数,我们就可以认定图中一定有 有向环!

package org.example;//运行时去掉import java.util.*;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt(); // 顶点数(文件数量)int m = scanner.nextInt(); // 边数(依赖关系数量)// 邻接表:map.get(i) 表示节点 i 指向的所有节点列表List<List<Integer>> map = new ArrayList<>();int[] in = new int[n]; // 入度数组:in[i] 表示有多少条边指向节点 i// 初始化邻接表:为每个节点创建一个空的邻接列表for (int i = 0; i < n; i++) {map.add(new ArrayList<>());}// 读入 m 条有向边for (int i = 0; i < m; i++) {int s = scanner.nextInt(); // 起点int t = scanner.nextInt(); // 终点map.get(s).add(t); // 添加边 s → tin[t]++; // t 的入度加1(被指向一次)}// 创建队列,用于存储当前入度为0的节点(可执行的文件)Queue<Integer> queue = new LinkedList<>();// 将所有入度为0的节点加入队列(作为拓扑排序的起点)for (int i = 0; i < n; i++) {if (in[i] == 0) {queue.add(i);}}List<Integer> result = new ArrayList<>(); // 存储拓扑排序结果// 拓扑排序核心:BFS(广度优先搜索)过程while (!queue.isEmpty()) {int cur = queue.poll(); // 取出一个入度为0的节点result.add(cur); // 将该节点加入结果序列// 遍历 cur 指向的所有邻居节点for (int k : map.get(cur)) {in[k]--; // 断开 cur → k 的边,k 的入度减1if (in[k] == 0) { // 如果 k 的入度变为0queue.add(k); // 加入队列,等待处理}}}// 检查是否所有节点都被排序if (result.size() == n) {// 输出拓扑排序结果(空格分隔)for (int i = 0; i < result.size(); i++) {System.out.print(result.get(i));if (i < result.size() - 1) {System.out.print(" ");}}} else {// 存在环,无法完成拓扑排序System.out.println(-1);}scanner.close(); // 关闭输入流(建议加上)}

}最短路算法dijkstra朴素版精讲

47. 参加科学大会(第六期模拟笔试)

本题就是求最短路,最短路是图论中的经典问题即:给出一个有向图,一个起点,一个终点,问起点到终点的最短路径。

dijkstra算法:在有权图(权值非负数)中求从起点到其他节点的最短路径算法。

注意两点:

- dijkstra 算法可以同时求 起点到所有节点的最短路径

- 权值不能为负数(但是类似的Prim算法权值可以有负数)

dijkstra三部曲:

- 第一步,选源点到哪个节点近且该节点未被访问过

- 第二步,该最近节点被标记访问过

- 第三步,更新非访问节点到源点的距离(即更新minDist数组,minDist数组 用来记录 每一个节点距离源点的最小距离)

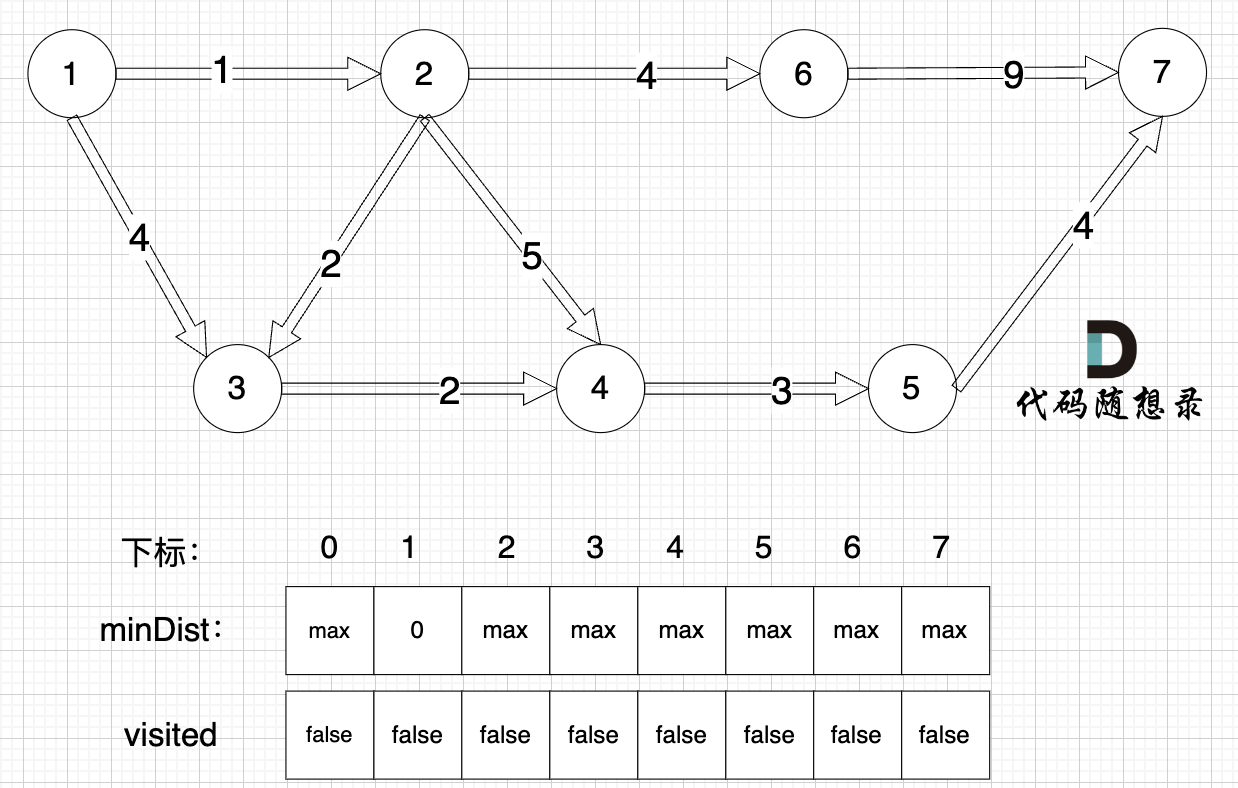

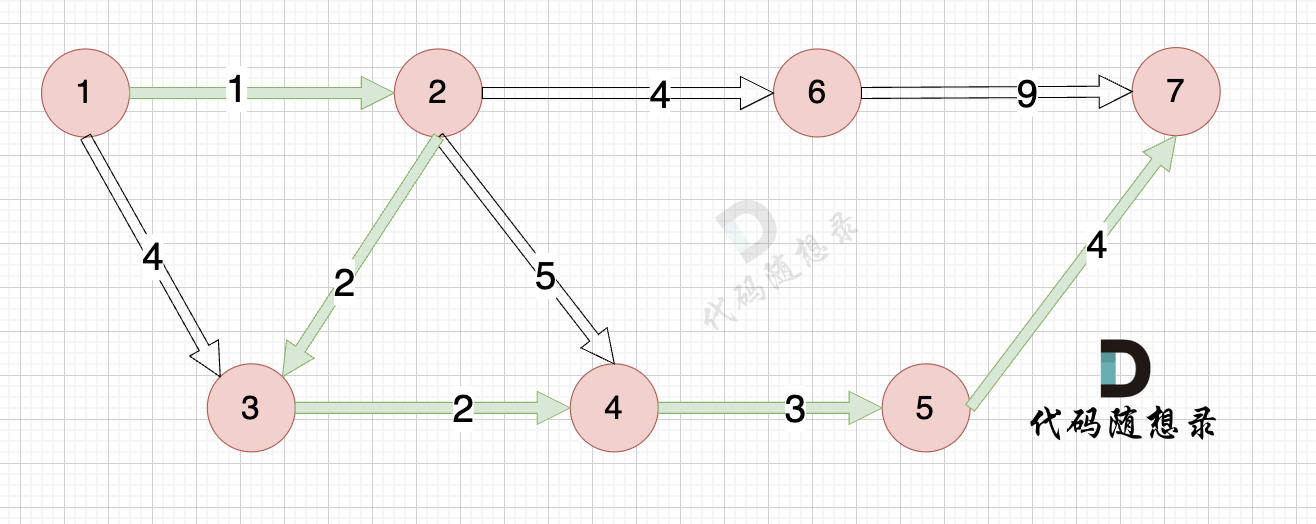

模拟过程:

初始化,minDist数组数值初始化为int最大值。

开始循环三部曲

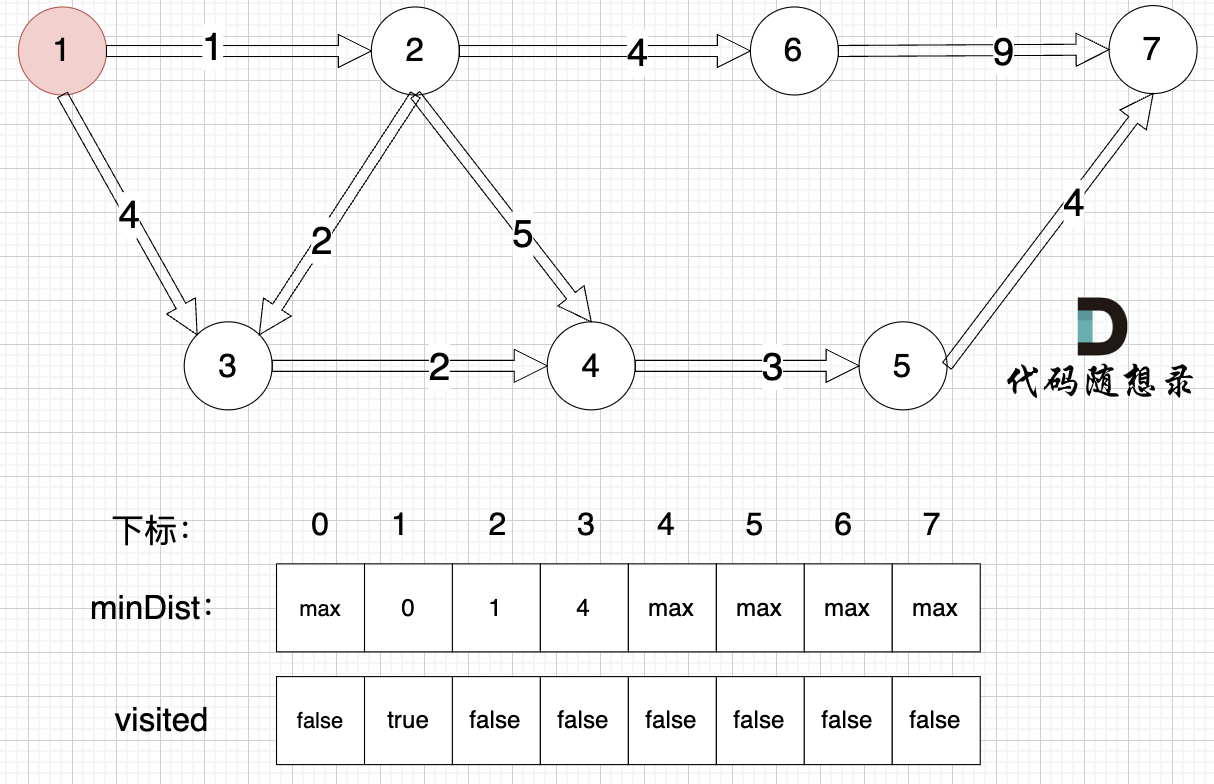

更新 minDist数组,即:源点(节点1) 到 节点2 和 节点3的距离。

- 源点到节点2的最短距离为1,小于原minDist[2]的数值max,更新minDist[2] = 1

- 源点到节点3的最短距离为4,小于原minDist[3]的数值max,更新minDist[3] = 4

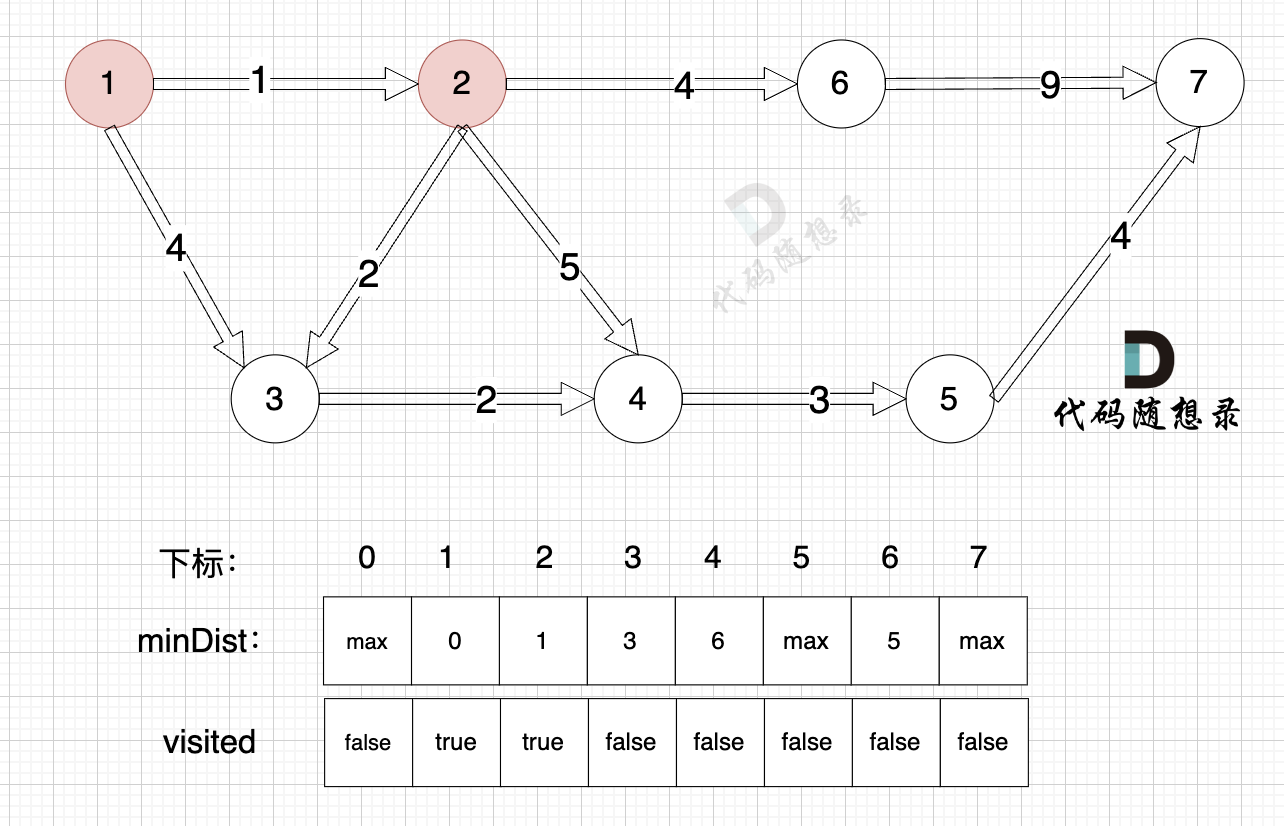

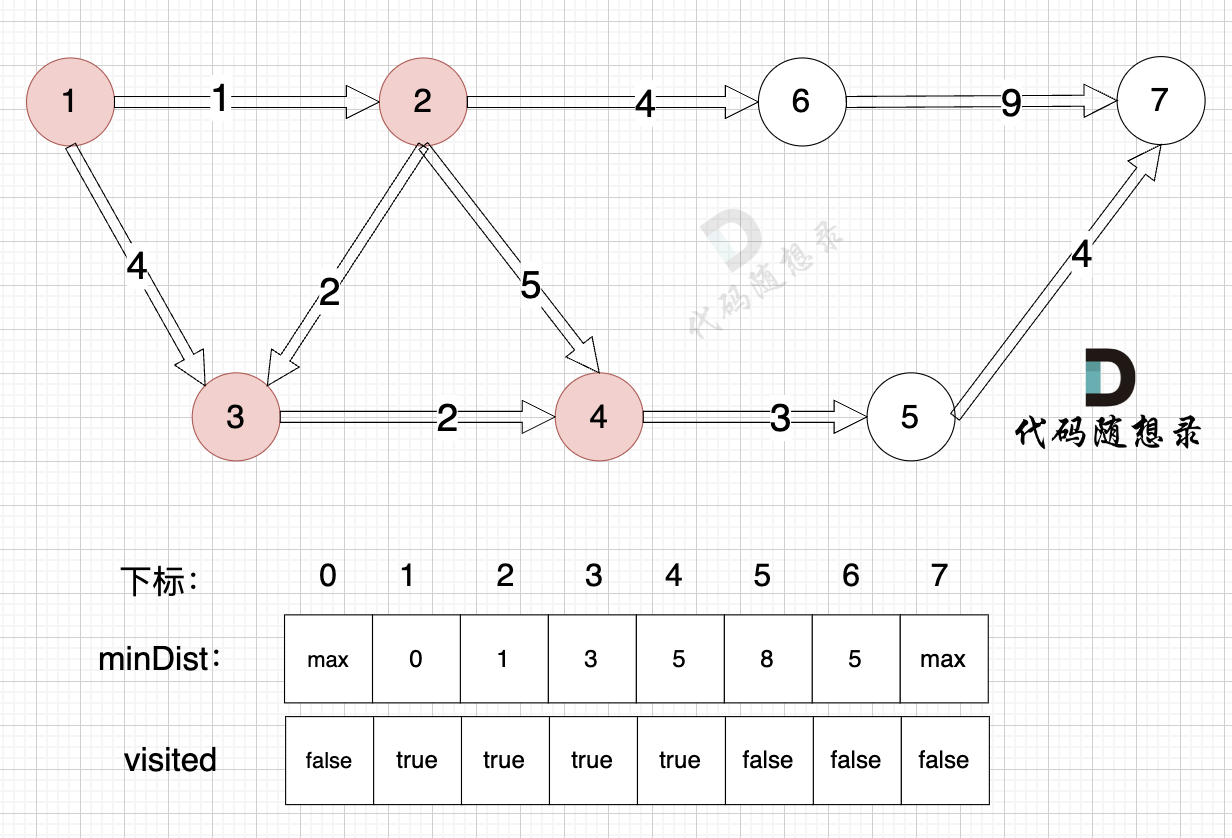

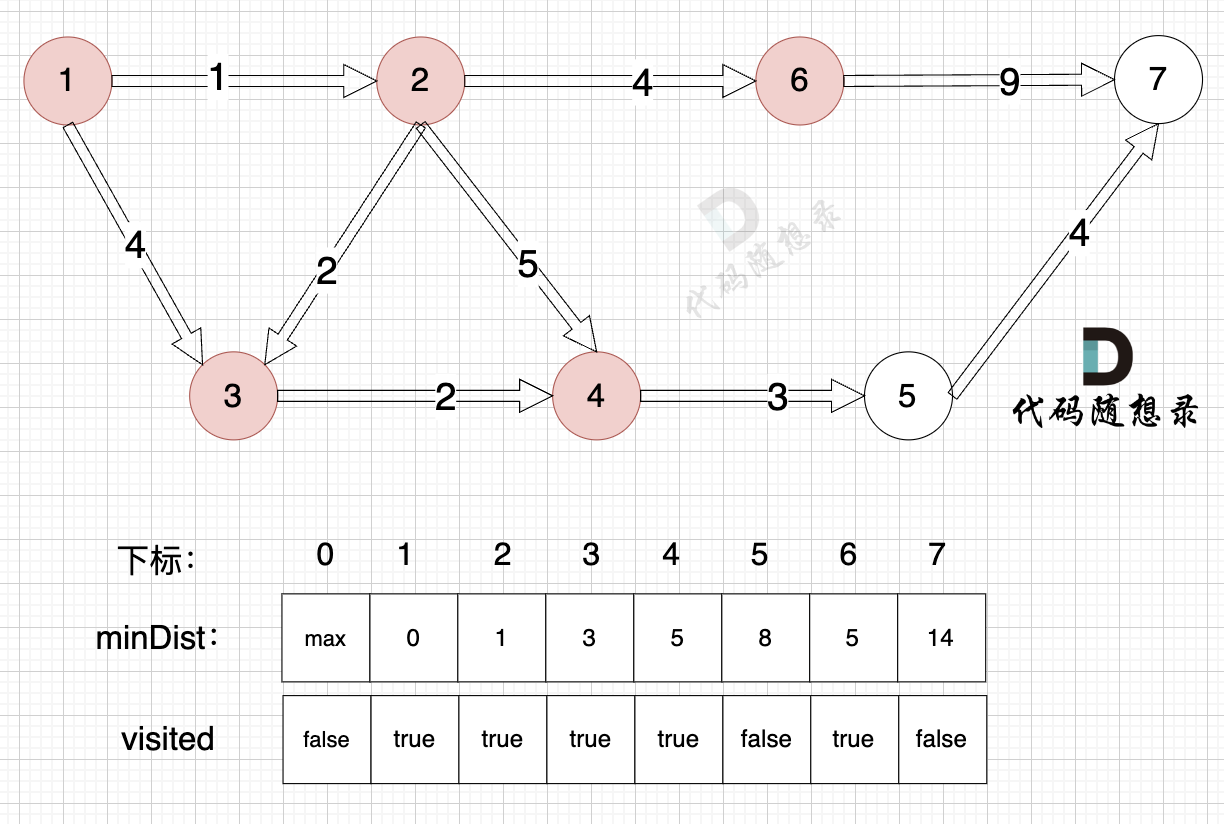

更新 minDist数组,即:源点(节点1) 到 节点6 、 节点3 和 节点4的距离。

更新 minDist数组:

- 源点到节点6的最短距离为5,小于原minDist[6]的数值max,更新minDist[6] = 5

- 源点到节点3的最短距离为3,小于原minDist[3]的数值4,更新minDist[3] = 3

- 源点到节点4的最短距离为6,小于原minDist[4]的数值max,更新minDist[4] = 6

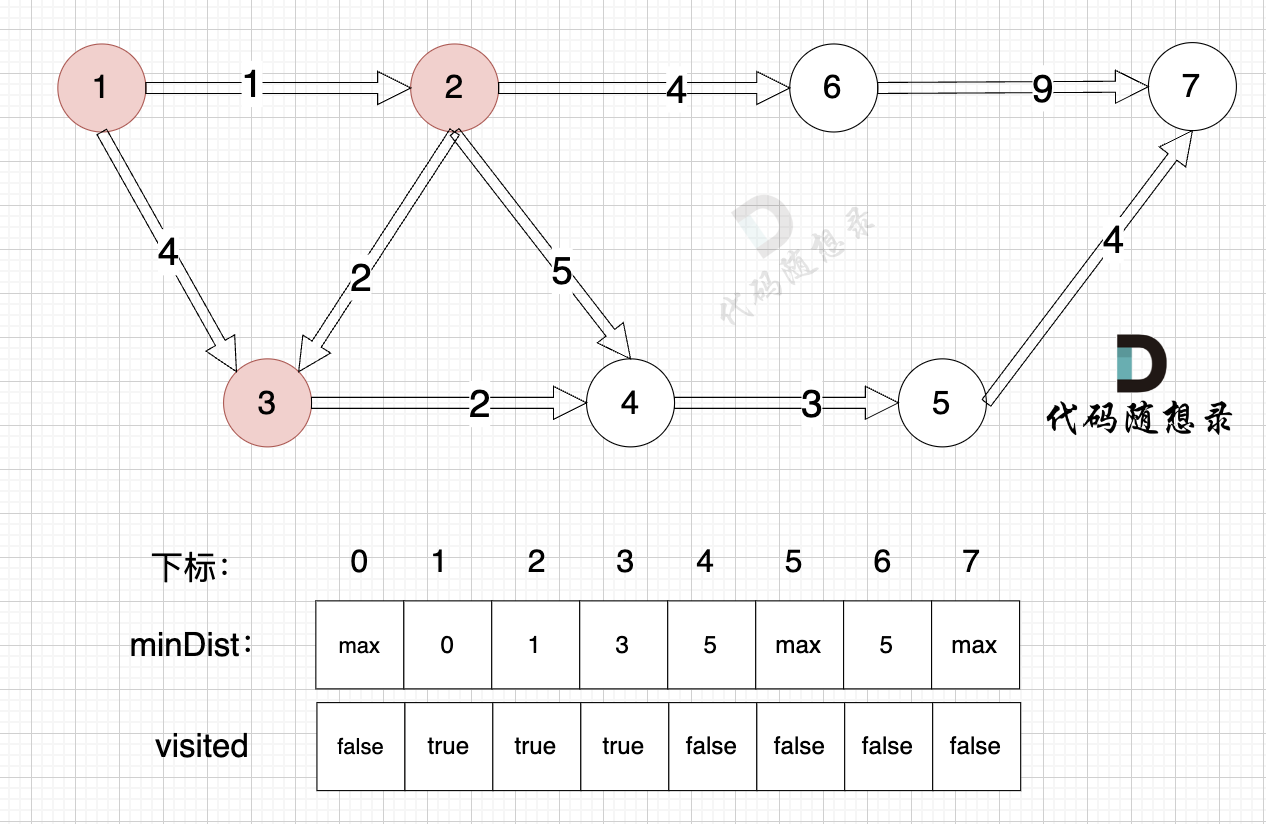

- 源点到节点4的最短距离为5,小于原minDist[4]的数值6,更新minDist[4] = 5

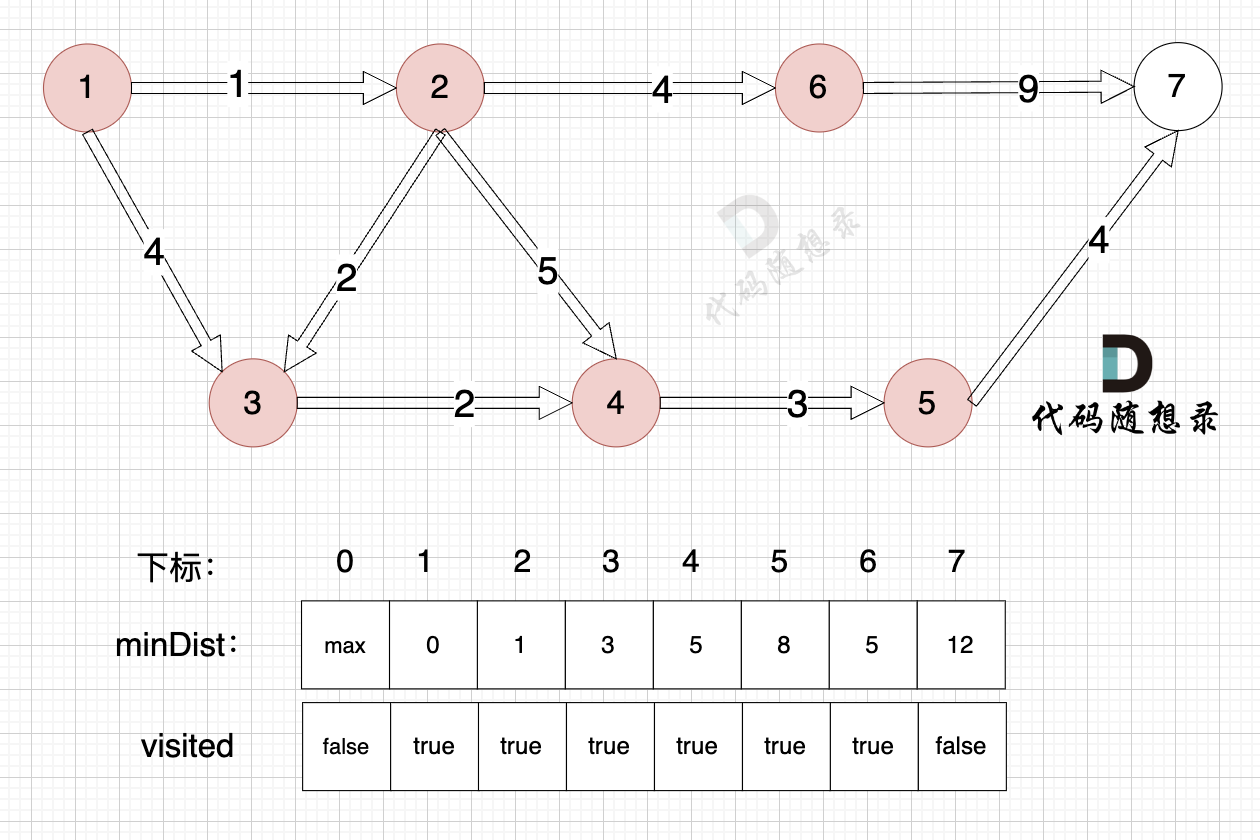

- 源点到节点5的最短距离为8,小于原minDist[5]的数值max,更新minDist[5] = 8

- 源点到节点7的最短距离为14,小于原minDist[7]的数值max,更新minDist[7] = 14

- 源点到节点7的最短距离为12,小于原minDist[7]的数值14,更新minDist[7] = 12

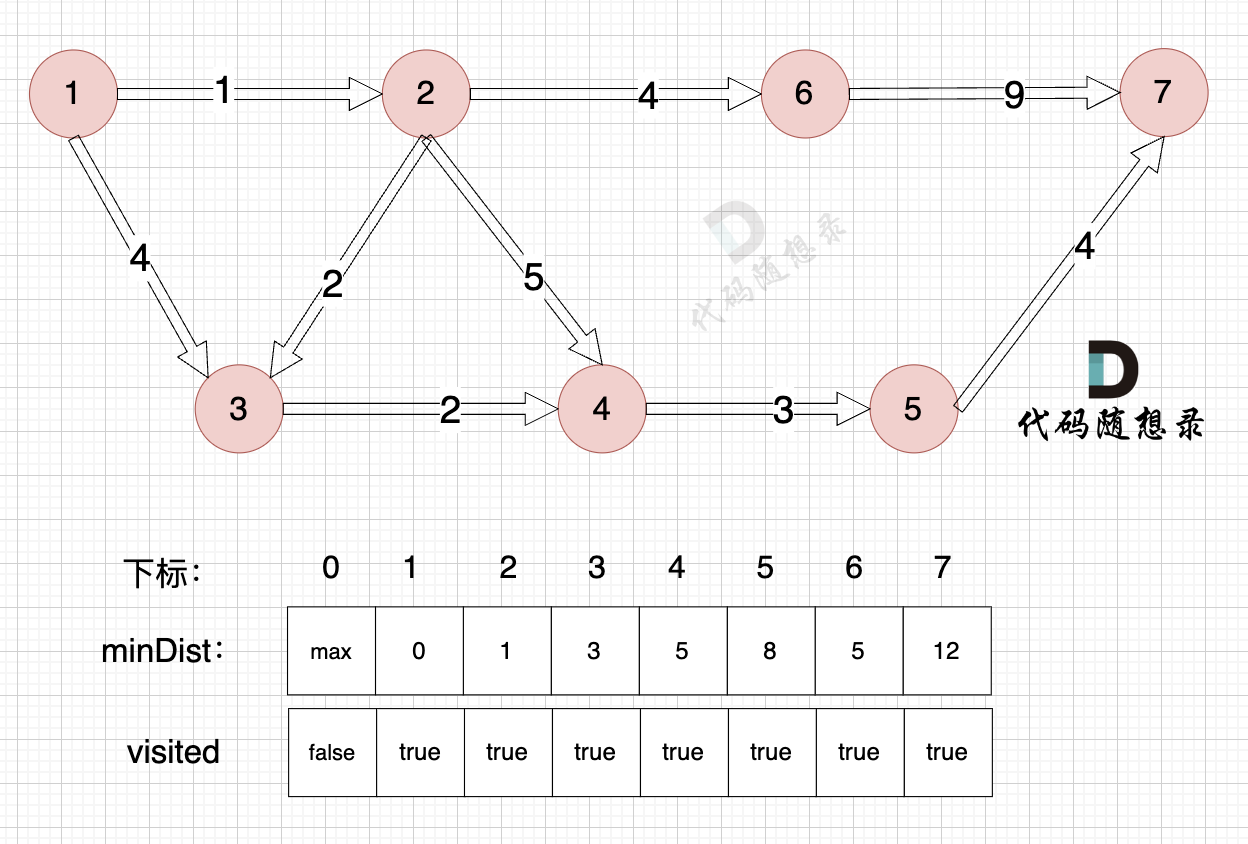

节点7加入,但节点7到节点7的距离为0,所以 不用更新minDist数组

最后起点(节点1)到终点(节点7)的最短距离就是 minDist[7] ,按上面举例讲解来说,minDist[7] = 12,节点1 到节点7的最短路径为 12。

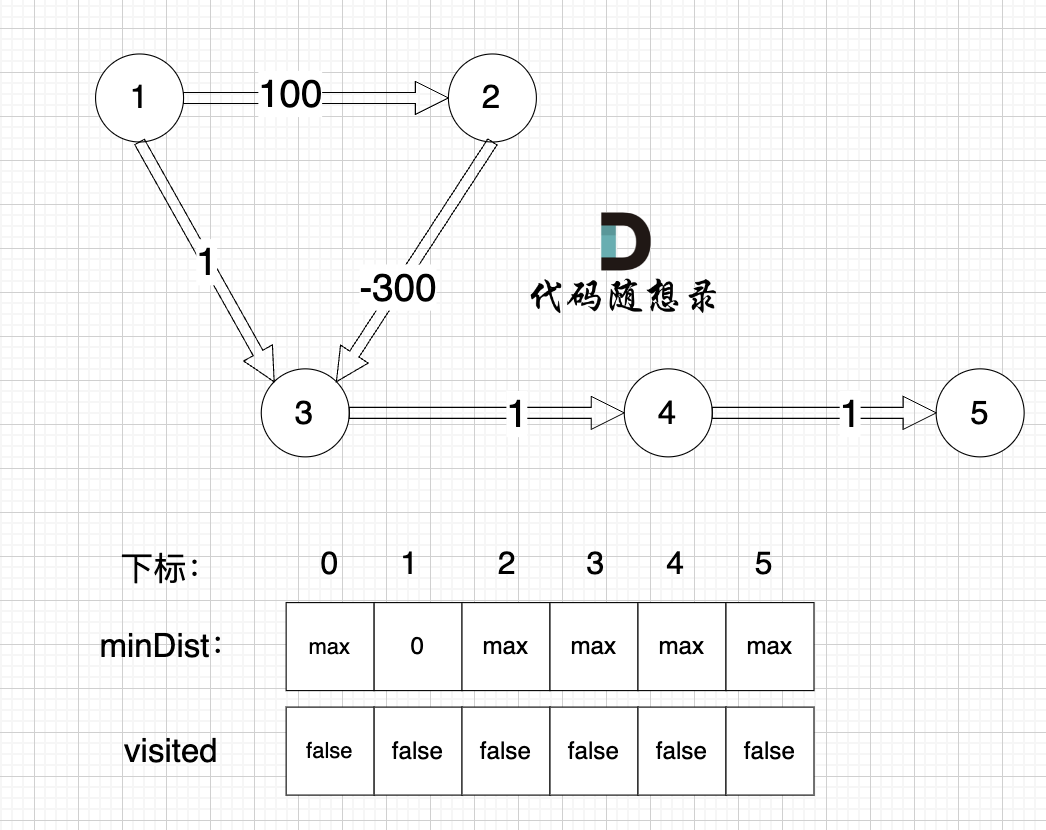

关于为什么dijkstra边的权值不能出现负数?

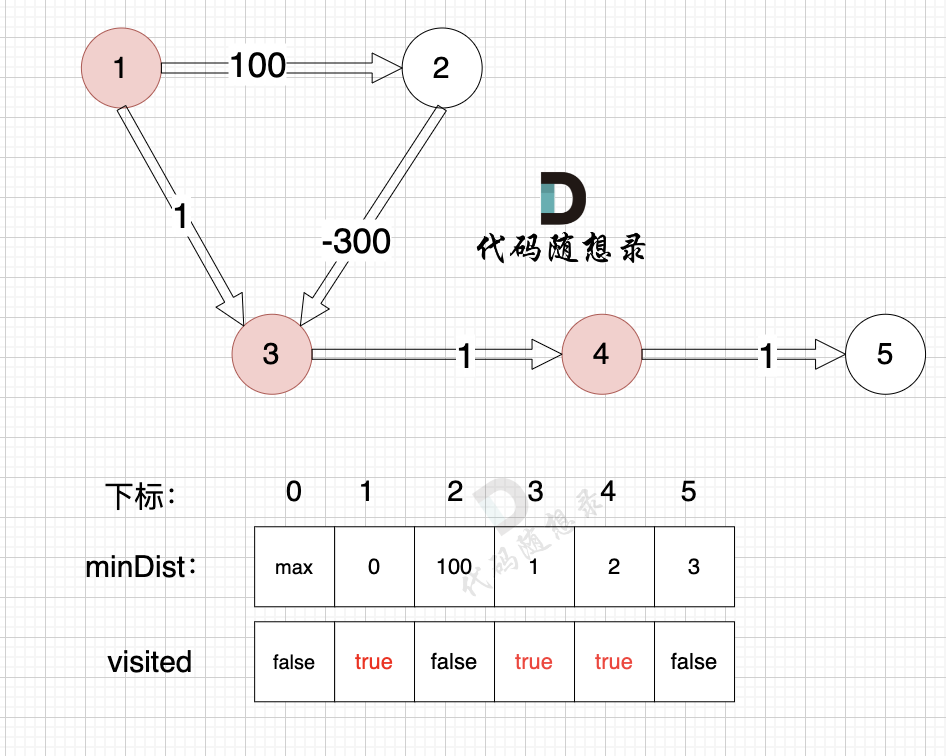

节点1 到 节点5 的最短路径 应该是 节点1 -> 节点2 -> 节点3 -> 节点4 -> 节点5,继续dijkstra 三部曲来模拟

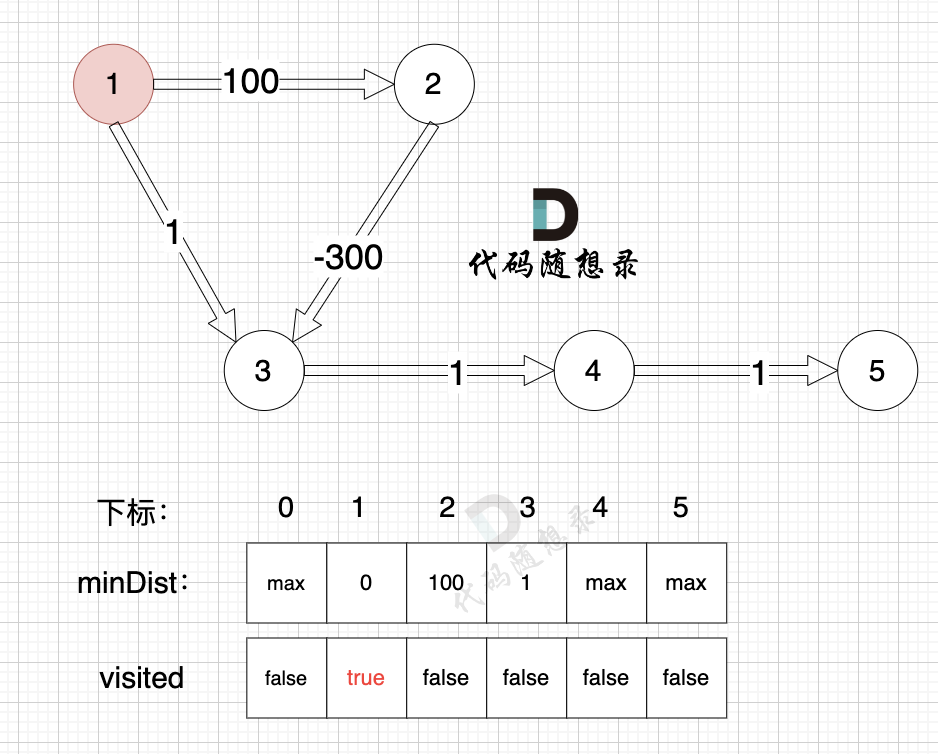

更新 minDist数组,即:源点(节点1) 到 节点2 和 节点3的距离。

- 源点到节点2的最短距离为100,小于原minDist[2]的数值max,更新minDist[2] = 100

- 源点到节点3的最短距离为1,小于原minDist[3]的数值max,更新minDist[3] = 1

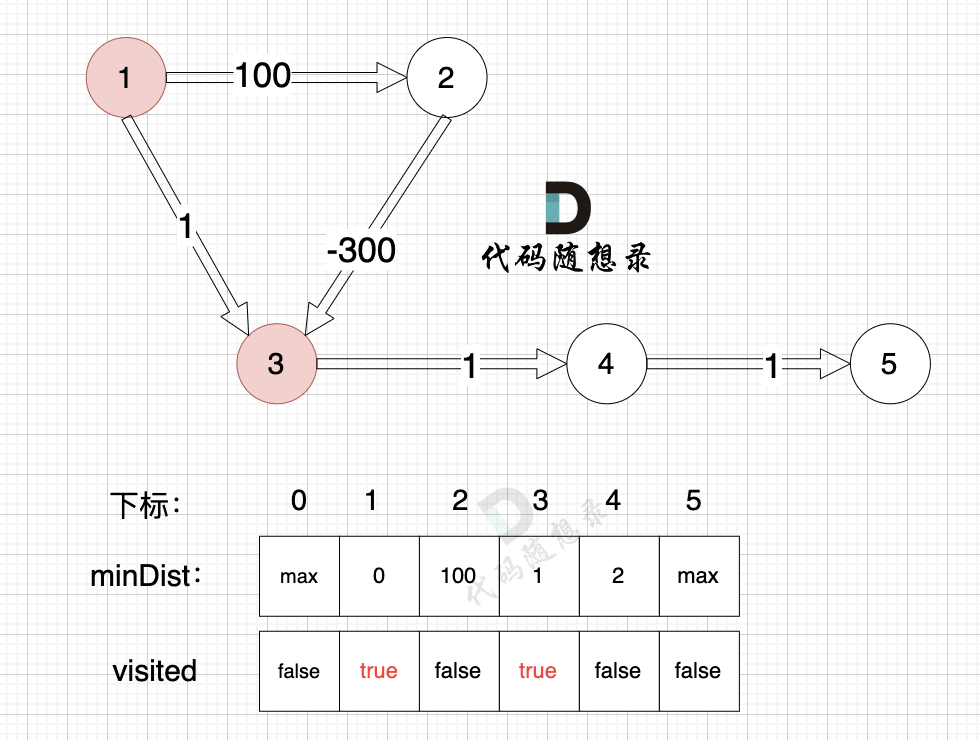

由于节点3的加入,那么源点可以有新的路径链接到节点4 所以更新minDist数组:

- 源点到节点4的最短距离为2,小于原minDist[4]的数值max,更新minDist[4] = 2

由于节点4的加入,那么源点可以有新的路径链接到节点5 所以更新minDist数组:

- 源点到节点5的最短距离为3,小于原minDist[5]的数值max,更新minDist[5] = 5

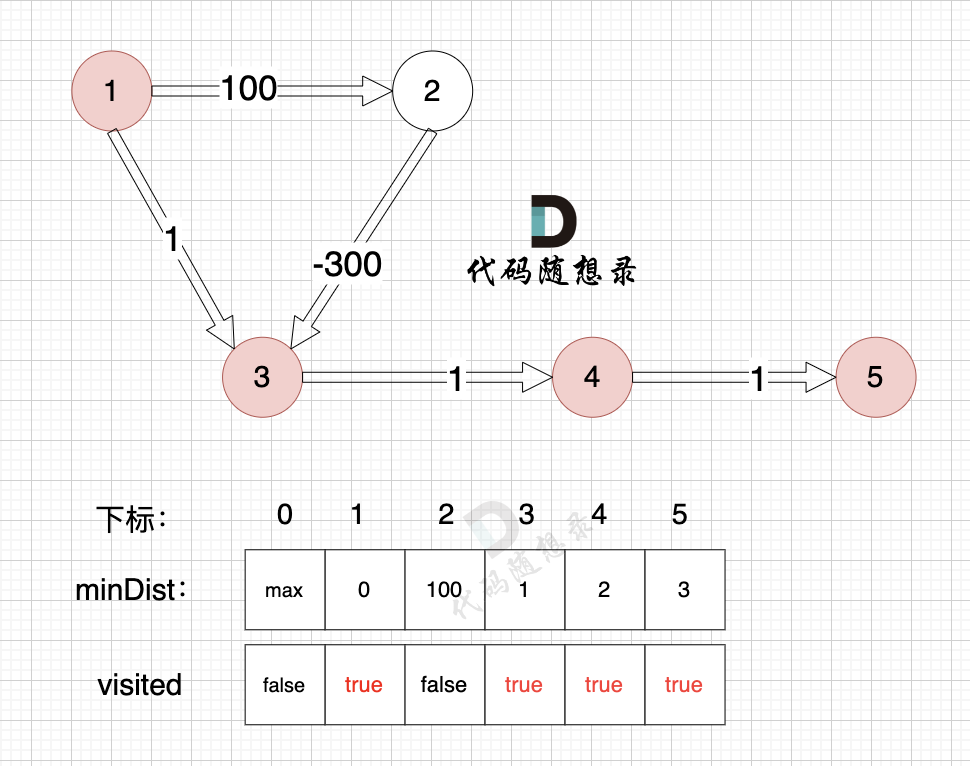

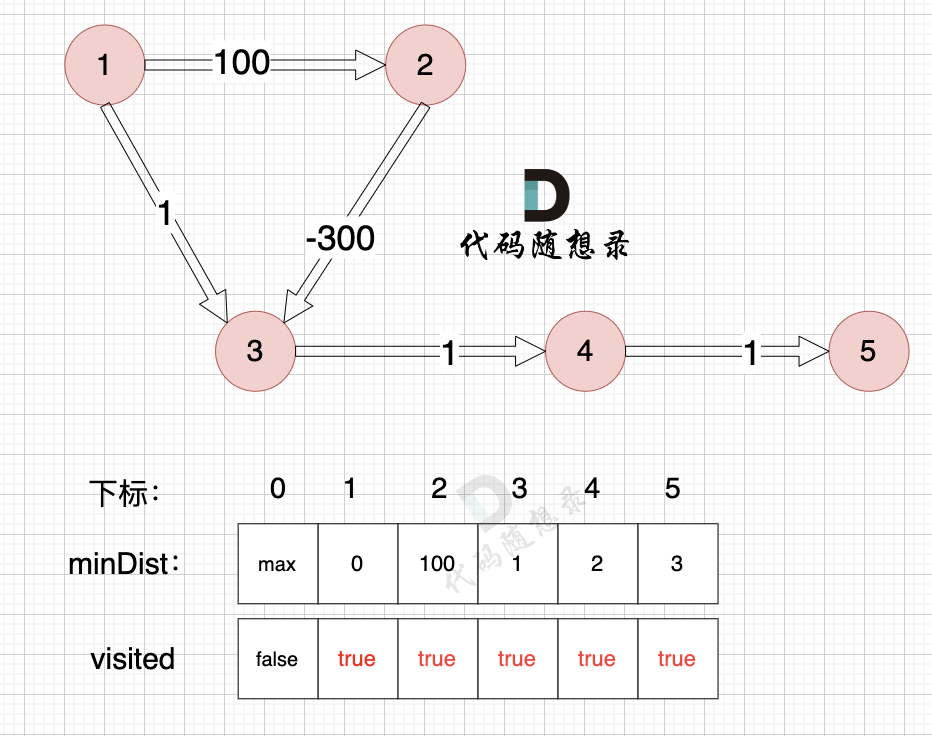

节点5的加入,而节点5 没有链接其他节点, 所以不用更新minDist数组,仅标记节点5被访问过了

至此dijkstra的模拟过程就结束了,根据最后的minDist数组,我们求 节点1 到 节点5 的最短路径的权值总和为 3,路径: 节点1 -> 节点3 -> 节点4 -> 节点5。通过以上的过程模拟,我们可以发现 之所以 没有走有负权值的最短路径 是因为 在 访问 节点 2 的时候,节点 3 已经访问过了,就不会再更新了。如果考虑改代码的话,访问过的节点还能继续访问会不会有死循环的出现呢?控制逻辑不让其死循环?那特殊情况?之类很多的问题出现。

对于负权值的出现,可以针对某一个场景 不断去修改 dijkstra 的代码,但最终会发现只是 拆了东墙补西墙,对dijkstra的补充逻辑只能满足某特定场景最短路求解。

关于dijkstra与prim算法的区别?

其实代码大体不差,唯一区别在 三部曲中的 第三步: 更新minDist数组。因为prim是求 非访问节点到最小生成树的最小距离,而 dijkstra是求 非访问节点到源点的最小距离。

prim: minDist表示 节点到最小生成树的最小距离,所以 新节点cur的加入,只需要 使用 grid[cur][j] ,grid[cur][j] 就表示 cur 加入生成树后,生成树到 节点j 的距离。

dijkstra:minDist表示 节点到源点的最小距离,所以 新节点 cur 的加入,需要使用 源点到cur的距离 (minDist[cur]) + cur 到 节点 v 的距离 (grid[cur][v]),才是 源点到节点v的距离。

prim算法 可以有负权值,因为prim算法只需要将节点以最小权值和链接在一起,不涉及到单一路径。

import java.util.Arrays;

import java.util.Scanner;public class Main {public static void main(String[] args) {Scanner scanner = new Scanner(System.in);int n = scanner.nextInt(); // 节点数int m = scanner.nextInt(); // 边数// 邻接矩阵:grid[i][j] 表示从 i 到 j 的边权(Integer.MAX_VALUE 表示无边)int[][] grid = new int[n + 1][n + 1];for (int i = 0; i <= n; i++) {Arrays.fill(grid[i], Integer.MAX_VALUE);}// 读入 m 条有向边for (int i = 0; i < m; i++) {int u = scanner.nextInt();int v = scanner.nextInt();int w = scanner.nextInt();grid[u][v] = w; // 设置边权}int start = 1; // 起点int end = n; // 终点// dist[i]:起点到节点 i 的最短距离int[] dist = new int[n + 1];Arrays.fill(dist, Integer.MAX_VALUE);dist[start] = 0;boolean[] visited = new boolean[n + 1]; // 标记是否已确定最短路径// Dijkstra 主循环:处理每个节点for (int i = 1; i <= n; i++) {// 找出未访问节点中距离起点最近的一个int cur = -1;int minDist = Integer.MAX_VALUE;for (int v = 1; v <= n; v++) {if (!visited[v] && dist[v] < minDist) {minDist = dist[v];cur = v;}}// 如果找不到,说明剩余节点不可达if (cur == -1) break;visited[cur] = true; // 标记为已访问// 用当前节点更新其邻居的距离for (int v = 1; v <= n; v++) {// 如果存在边 cur -> v,且通过 cur 能更短地到达 vif (!visited[v] && grid[cur][v] != Integer.MAX_VALUE) {if (dist[cur] + grid[cur][v] < dist[v]) {dist[v] = dist[cur] + grid[cur][v];}}}}// 输出结果if (dist[end] == Integer.MAX_VALUE) {System.out.println(-1); // 终点不可达} else {System.out.println(dist[end]); // 起点到终点的最短距离}scanner.close(); }

}