[激光原理与应用-268]:理论 - 几何光学 - 人眼结构与颜色感知

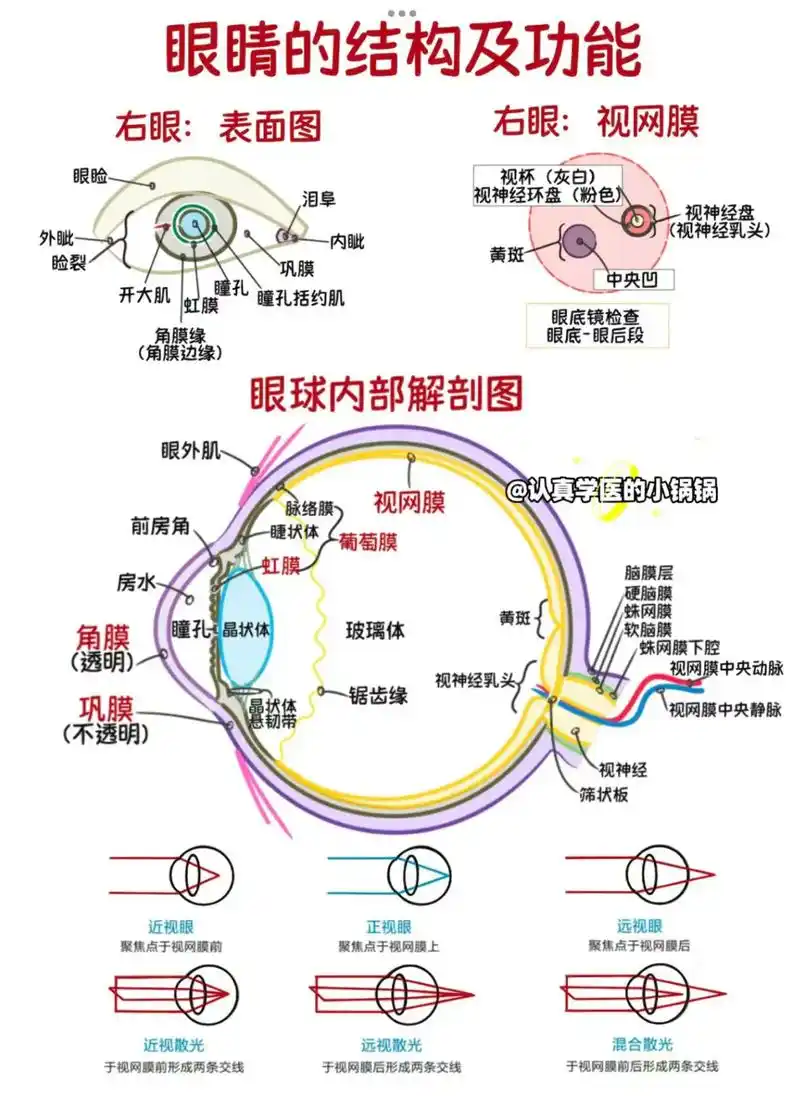

一、人眼结构

人眼是自然界中高度优化的光学器官,其结构精妙复杂,能够将光线转化为神经信号并传递至大脑,最终形成视觉感知。以下是关于人眼结构的详细解析,涵盖其主要组成部分及其功能:

1.1、外层结构:保护与透光

- 角膜(Cornea)- 窗口镜

- 位置:眼球最前端透明凸起部分。

- 功能:

- 折射光线(约70%的屈光力),使光线初步聚焦。

- 透明且无血管,依赖泪液和房水获取营养。

- 特点:曲率固定,若形状异常会导致近视或散光。

- 巩膜(Sclera)- 支架

- 位置:角膜后方的白色坚韧外层。

- 功能:

- 保护眼球内部结构。

- 作为眼外肌附着点,控制眼球运动。

- 延伸:前方巩膜与角膜交界处形成巩膜静脉窦,参与房水循环。

1.2、中层结构:营养与调节

- 虹膜(Iris)- 快门,控制进光量

- 位置:角膜后方,呈环形薄膜。

- 功能:

- 中央开口为瞳孔(Pupil),通过收缩或舒张调节瞳孔大小,控制进入眼内的光量(类似相机光圈)。

- 含色素细胞,决定眼睛颜色(如棕色、蓝色)。

- 调节机制:强光下瞳孔缩小(减少眩光),弱光下扩大(增加进光量)。

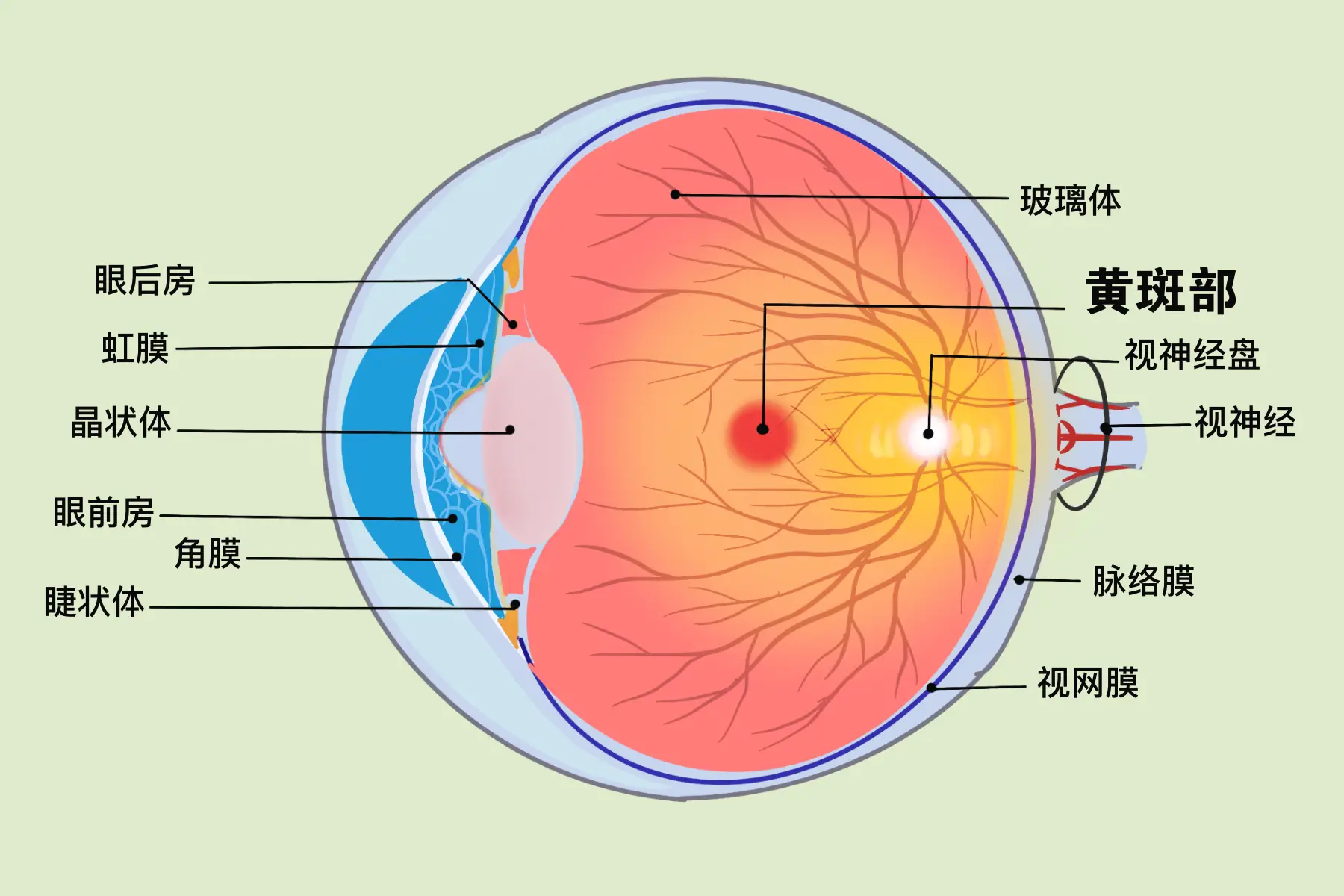

- 睫状体(Ciliary Body)- 润滑

- 位置:虹膜后方,呈环状凸起。

- 功能:

- 分泌房水(Aqueous Humor),维持眼压并营养角膜和晶状体。

- 通过睫状肌(Ciliary Muscle)收缩或舒张,改变晶状体曲率(调节焦距)。

- 调节过程:看近处时睫状肌收缩,晶状体变凸;看远处时放松,晶状体变扁平。

- 脉络膜(Choroid)

- 位置:巩膜内层,富含血管和色素。

- 功能:

- 为视网膜提供氧气和营养。

- 含黑色素,吸收多余光线防止反射(避免“光晕”效应)。

- 特殊结构:脉络膜与视网膜交界处有Bruch膜,支持视网膜色素上皮层。

1.3、内层结构:光感受与信号传递

- 视网膜(Retina)

- 位置:眼球内层薄膜,覆盖脉络膜表面。

- 功能:将光信号转化为神经信号,是视觉形成的关键。

- 分层结构(从外到内):

- 色素上皮层:吸收散射光,防止光干扰;吞噬脱落的光感受器外段。

- 光感受器层:含视杆细胞(Rods)和视锥细胞(Cones)。

- 视杆细胞:约1.2亿个,对弱光敏感,负责暗视觉(黑白图像),无色觉。

- 视锥细胞:约600-700万个,对强光敏感,负责明视觉(彩色图像),分三种类型(S、M、L型),分别感知蓝、绿、红光。

- 双极细胞层:传递光感受器信号至神经节细胞。

- 神经节细胞层:轴突汇聚形成视神经(Optic Nerve),传递信号至大脑。

- 特殊区域:

- 黄斑(Macula):视网膜中心区域,含最高密度视锥细胞,负责中央高分辨率视觉。

- 中央凹(Fovea):黄斑中心凹陷,仅含视锥细胞,是视觉最敏锐部位。

- 视盘(Optic Disc):视神经穿出眼球处,无光感受器,形成“生理盲点”。

1.4、光学核心:晶状体与玻璃体

- 晶状体(Lens)

- 位置:虹膜后方,透明双凸结构。

- 功能:

- 通过改变曲率(调节焦距)使远近物体清晰成像于视网膜。

- 曲率由睫状肌控制:收缩时晶状体变凸(看近),放松时变扁平(看远)。

- 老化影响:随年龄增长,晶状体弹性下降,导致老花眼(Presbyopia)。

- 玻璃体(Vitreous Body)

- 位置:晶状体后方,填充眼球大部分空间。

- 功能:

- 透明胶状物质,维持眼球形状。

- 折射光线(约30%的屈光力),辅助光线聚焦。

- 病变:玻璃体液化或脱离可能导致“飞蚊症”(眼前漂浮黑影)。

1.5、辅助结构:运动与保护

- 眼外肌(Extraocular Muscles)

- 数量:6条(4条直肌、2条斜肌)。

- 功能:控制眼球运动,实现注视、追踪和扫视。

- 协调机制:由动眼神经(III)、滑车神经(IV)和外展神经(VI)支配。

- 眼睑(Eyelids)

- 功能:

- 保护眼球免受外伤和异物。

- 通过眨眼(每分钟约15次)分布泪液,保持角膜湿润。

- 附属结构:睫毛(防止灰尘进入)、睑板腺(分泌油脂,防止泪液蒸发)。

- 功能:

- 泪腺(Lacrimal Gland)

- 位置:上眼睑外侧。

- 功能:分泌泪液,含水、电解质、蛋白质和溶菌酶,具有润滑、杀菌和营养角膜的作用。

1.6、视觉形成流程

- 光线进入:通过角膜和房水折射,初步聚焦。

- 瞳孔调节:根据光线强弱调整大小。

- 晶状体聚焦:通过改变曲率使光线精准落在视网膜。

- 光感受器激活:视杆/视锥细胞将光能转化为电信号。

- 信号传递:经双极细胞、神经节细胞,通过视神经传至大脑视皮层。

- 图像处理:大脑整合双眼信息,形成立体视觉和色彩感知。

1.7、与相机的类比

| 人眼结构 | 相机对应部件 | 功能对比 |

|---|---|---|

| 角膜 | 镜头盖 | 保护与初步透光 |

| 角膜+晶状体 | 相机镜头 | 折射光线并聚焦 |

| 瞳孔 | 光圈 | 调节进光量 |

| 视网膜 | 感光元件(CMOS/CCD) | 转换光信号为电信号 |

| 视神经 | 数据线 | 传递信号至大脑 |

| 玻璃体 | 相机内部空间 | 维持形状与折射 |

结语

人眼是生物进化的奇迹,其结构之精妙远超人工光学设备。

从角膜的透明折射到视网膜的色彩解码,从睫状肌的动态调节到大脑的视觉整合,每一个环节都体现了自然选择的智慧。理解人眼结构不仅有助于欣赏生命的复杂性,也为眼科医学、光学工程等领域提供了重要启示——每一次眨眼,都是一场跨越亿万年的精密协作。

二、人眼是如何感知物体的不同颜色和形状?

人眼感知物体的颜色和形状是一个涉及光学、神经科学和认知心理学的复杂过程,主要依赖视网膜的光感受器、神经信号传递以及大脑的视觉处理系统。以下是详细的机制解析:

2.1、颜色感知:从光线到色彩的解码

1. 光线的物理特性

- 可见光谱:人眼可感知的光波长范围约为380-750纳米(nm),不同波长对应不同颜色(如400nm为紫色,700nm为红色)。

- 物体颜色来源:物体反射或发射的光线波长决定其颜色。例如,红色苹果反射红光(620-750nm),吸收其他波长。

2. 视网膜中的光感受器

- 视锥细胞(Cones):

- 类型:分S(短波,蓝色,~420nm)、M(中波,绿色,~530nm)、L(长波,红色,~560nm)三种,对不同波长敏感。

- 分布:集中在视网膜中央凹(Fovea),密度最高(约15万/mm²),负责高分辨率色彩视觉。

- 功能:在强光下活跃,通过比较三种视锥细胞的激活程度,识别颜色(三色理论)。例如:

- 红色物体:L视锥细胞强烈激活,S和M激活较弱。

- 黄色物体:L和M视锥细胞同时激活,S几乎不激活。

- 视杆细胞(Rods):

- 对弱光敏感,但无色觉功能(仅含一种视紫红质色素),负责暗视觉(黑白图像)。

- 视杆细胞对光的敏感度峰值波长约为 496-507纳米,主要对蓝绿色光谱范围内的光线最为敏感

3. 神经信号传递与颜色编码

- 双极细胞与水平细胞:接收视锥细胞信号,进行初步对比增强(如红绿对比)。

- 神经节细胞:整合信号后,通过视神经传递至大脑外侧膝状体(LGN),最终到达视皮层(V4区)。

- 颜色对立机制:大脑并非直接处理RGB信号,而是通过“红-绿”“蓝-黄”“黑-白”三组对立通道分析颜色(对立颜色理论)。例如:

- 红色激活“红-绿”通道的正端,绿色激活负端;

- 蓝色激活“蓝-黄”通道的正端,黄色激活负端。

4. 特殊现象与适应

- 色盲:某类视锥细胞缺失或功能异常(如红绿色盲因L或M视锥细胞缺陷)。

- 颜色适应:长时间注视某颜色后,对该颜色的敏感度下降(如看绿色后白色会偏红)。

- 四色视觉:少数人(多为女性)可能拥有四种视锥细胞,能感知更丰富的颜色(如区分相似色调)。

2.2、形状感知:从边缘到整体的构建

1. 光线与视网膜成像

- 聚焦过程:角膜和晶状体将光线折射,使物体倒立成像于视网膜(凸透镜原理)。

- 像差校正:角膜曲率、晶状体调节和大脑处理共同纠正像差(如散光、色差),确保清晰成像。

2. 视网膜中的边缘检测

- 中心-周边拮抗:

- 视网膜神经节细胞对中心区域和周边区域的刺激反应相反(如中心亮+周边暗=强烈激活)。

- 这种机制增强边缘对比度,突出物体轮廓(如黑字在白纸上更清晰)。

- 水平细胞与无长突细胞:通过侧向抑制(Lateral Inhibition)进一步锐化边缘,减少冗余信息。

3. 特征提取与形状识别

- 简单细胞(Simple Cells):位于视皮层V1区,对特定方向(如垂直、水平)的边缘敏感。

- 复杂细胞(Complex Cells):对边缘位置不敏感,但检测方向和运动(如识别移动的车辆轮廓)。

- 超复杂细胞(Hypercomplex Cells):识别更复杂形状(如角、曲线、终点)。

- 层级处理:信息从V1区传递至V2、V4和下颞叶皮层(IT),逐步整合为完整形状(如从线条到人脸识别)。

4. 形状感知的认知因素

- 格式塔原则:大脑自动填补缺失信息,将分散边缘组合为整体(如“狗”的轮廓即使不完整也能被识别)。

- 深度线索:结合双眼视差(Binocular Disparity)、阴影和透视,感知三维形状(如判断球体与圆盘的区别)。

- 经验影响:熟悉物体(如字母“A”)的形状识别更快,因大脑已存储其模板。

2.3、颜色与形状的协同感知

- 联合处理:视皮层中,颜色和形状信息在V4区初步整合,后续在IT区形成统一感知(如识别“红色苹果”而非“红色圆形”)。

- 注意机制:大脑优先处理显著特征(如鲜艳颜色或高对比度形状),引导视觉注意力(如寻找绿色草地中的红色花朵)。

- 多感官交互:触觉(摸形状)、听觉(听名称)和语言信息进一步强化视觉感知(如知道“苹果”是红色圆形后,识别更快)。

2.4、与人工系统的对比

| 人眼与大脑 | 相机与计算机视觉 |

|---|---|

| 视锥细胞动态适应光线变化 | 固定传感器(如RGB摄像头) |

| 神经网络层级处理复杂特征 | 卷积神经网络(CNN)模拟层级处理 |

| 依赖经验与上下文解释图像 | 需大量标注数据训练模型 |

| 实时处理(约100ms/帧) | 依赖算力(可能延迟) |

结语

人眼感知颜色和形状的过程,是生物学与信息科学的完美结合。从视网膜上微米级(us)的光感受器,到大脑中跨越数厘米的神经网络,每一层处理都凝聚了亿万年的进化智慧。理解这一机制不仅揭示了生命的奥秘,也为人工智能、虚拟现实和眼科医学等领域提供了灵感——每一次色彩的绽放或形状的识别,都是一场跨越光子与神经元的奇妙旅程。