一万个为什么:汉语词性对NLP的作用

别看错了,是NLP,不是NPC。

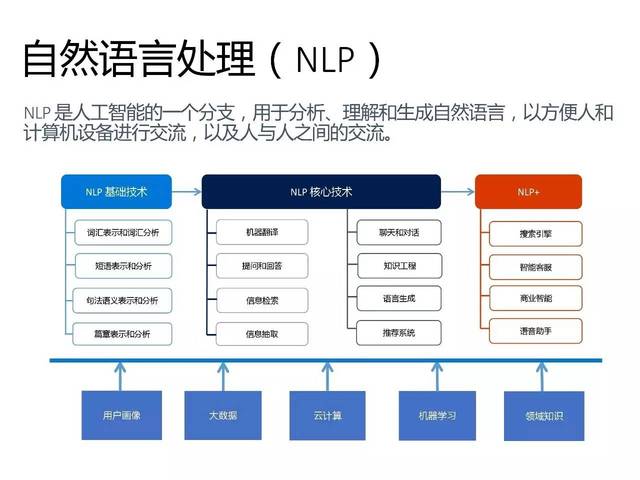

要回答“汉语词性对NLP的作用”,需从基础支撑和下游任务赋能两个维度展开,以下是严谨、具体的说明:

一、汉语词性的核心定义

汉语词性(Part-of-Speech, POS)是对词语语法功能的分类(如名词、动词、形容词、代词、介词等)。在NLP中,词性标注(POS Tagging)是为文本中的每个词标注其语法类别的任务——这是几乎所有NLP任务的前置基础。

二、对NLP的具体作用

1. 分词与歧义消解的“规则锚点”

汉语无天然词边界,分词是NLP的第一步,而词性标注可直接破解歧义切分:

- 例1:“进口汽车”——若“进口”标为动词,则分词为“进口/汽车”(动宾结构);若标为名词,则为“进口汽车”(偏正结构)。

- 例2:“下雨天留客天留我不留”——通过标注“留”(动词/名词),可辅助确定合理分词(如“下雨天/留客天/留我/不留”)。

2. 句法分析的“结构骨架”

句法分析(如短语结构、依存句法)依赖词性构建语法关系:

- 短语结构:“我吃饭”中,“我”(代词→NP)+“吃”(动词→VP)+“饭”(名词→NP),构成“(NP 我) (VP 吃 (NP 饭))”的主谓宾结构。

- 依存句法:“他高兴得跳起来”中,“高兴”(形容词→核心谓语)、“跳起来”(动词短语→补语),依赖词性标注才能解析补语与谓语的依存关系。

3. 语义理解的“歧义消除器”

语义任务(如语义角色标注、实体消歧)需词性作为先验:

- 语义角色:“小明吃了苹果”中,“小明”(名词→施事)、“吃”(动词→动作)、“苹果”(名词→受事)的角色分配,完全依赖词性。

- 词汇歧义:“锁”在“门没锁”(动词→动作)和“我有一把锁”(名词→实体)中的差异,需词性标注区分。

4. 信息抽取与翻译的“映射依据”

- 信息抽取:从“张三是中国人”中提取“人名-国籍”关系时,需识别“张三”(名词→实体)、“是”(动词→判断)、“中国”(名词→实体)的词性,才能准确定位关系元组。

- 机器翻译:汉语代词“他/她”(词性→代词)对应英语“he/she”的性别区分;动词“吃了”(词性→动词+时态)对应英语“ate”的过去式。

5. 对话与情感分析的“场景感知器”

- 对话系统:用户问“北京的天气怎么样?”时,需识别“北京”(名词→地点)、“天气”(名词→主题)、“怎么样”(代词→疑问)的词性,才能判断问题类型(天气查询)。

- 情感分析:“这部电影真好看!”中,“好看”(形容词→情感词)的正向极性,需词性标注识别后才能统计情感得分。

三、总结

词性标注是NLP的“语法字典”——它将字符序列转化为有语法意义的结构,为下游任务提供约束规则和语义先验。几乎所有NLP任务(分词、句法、语义、翻译、对话)都依赖词性标注的结果,其准确性直接影响后续任务的效果。

(注:词性标注本身是NLP基础任务,常用模型包括CRF、BiLSTM-CRF、BERT微调等,均基于词性的语法规律学习。)