[硬件电路-219]:自由电子与空穴导电的比较(异同)

自由电子与空穴是半导体中两种核心载流子,它们的导电机制共同决定了半导体的电学性质。以下是两者在导电过程中的异同点对比,从物理本质、运动规律、导电效率及应用场景等维度展开分析:

一、相同点

- 载流子本质

- 两者均为半导体中参与导电的准粒子:

- 自由电子是脱离共价键束缚的真实粒子,带负电(−e)。

- 空穴是共价键中电子缺失的等效模型,带正电(+e),其运动本质是邻近电子填补空位的“连锁反应”。

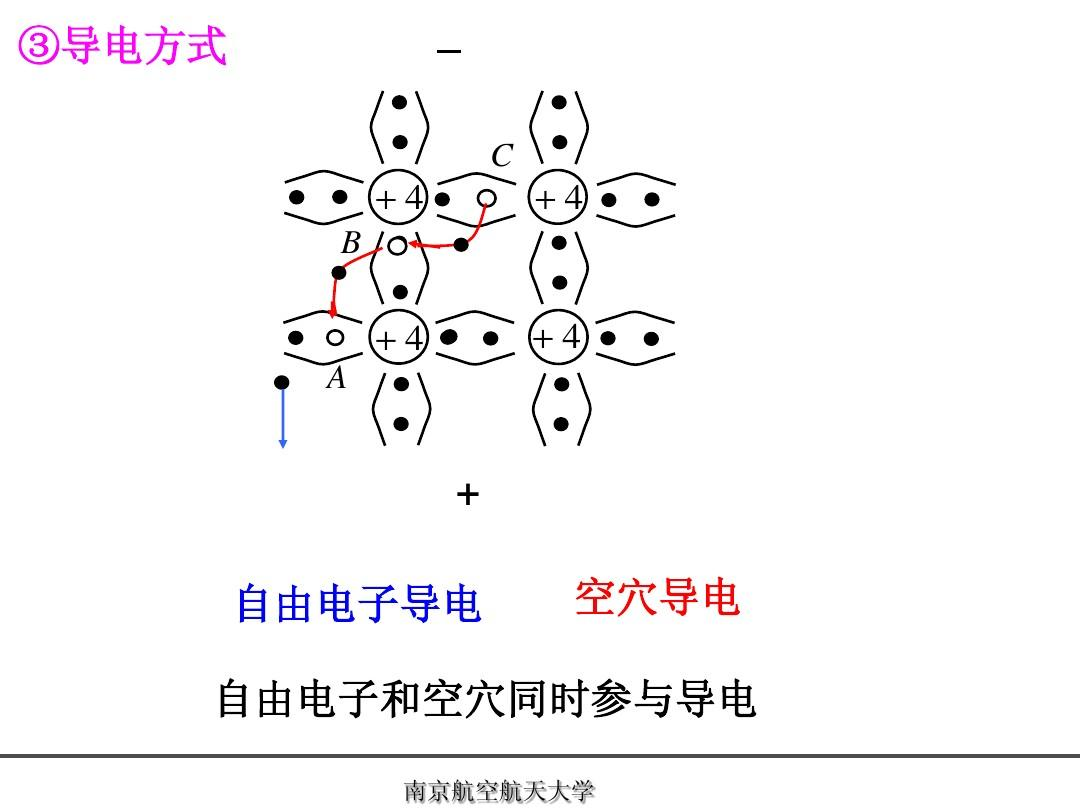

- 共同作用:在电场或热激发下,自由电子和空穴的定向移动均形成电流,且电流方向由载流子电荷符号决定。

- 两者均为半导体中参与导电的准粒子:

- 导电机制基础

- 均依赖载流子浓度和迁移率:

- 导电能力由公式 σ=e(nμn+pμp) 描述,其中 n(电子浓度)、p(空穴浓度)、μn(电子迁移率)、μp(空穴迁移率)共同决定电导率。

- 温度升高时,本征激发会同时增加 n 和 p,但掺杂半导体中多数载流子仍占主导。

- 均依赖载流子浓度和迁移率:

- 能量来源

- 均需外部能量(电场或热能)驱动:

电场提供定向驱动力,使载流子定向漂移形成电流。

热激发提供能量克服禁带宽度(Eg),产生电子-空穴对。

- 均需外部能量(电场或热能)驱动:

二、不同点

1. 物理本质与存在形式

| 特性 | 自由电子 | 空穴 |

|---|---|---|

| 真实粒子性 | 是真实存在的粒子,具有质量 me | 是等效模型,无独立质量(运动依赖晶格响应) |

| 电荷符号 | 负电荷(−e) | 正电荷(+e) |

| 存在位置 | 导带中的离域状态 | 价带顶的空态(需电子填补) |

| 产生方式 | 本征激发或掺杂(N型) | 本征激发或掺杂(P型) |

2. 运动规律与方向

- 运动本质:

- 自由电子:独立运动,受电场力 F=−eE 作用,加速度方向与电场相反。

- 空穴:运动是邻近电子填补空位的“连锁反应”,等效于正电荷向电子运动反方向移动。

- 电流方向:

- 自由电子:电流方向与电子运动方向相反(传统电流定义)。

- 空穴:电流方向与空穴运动方向相同(因空穴等效为正电荷)。

- 迁移率差异:

- 电子迁移率(μn)通常高于空穴迁移率(μp),因电子质量小且受晶格散射较弱。例如,硅中 μn≈1350cm2/(V⋅s),而 μp≈480cm2/(V⋅s)。

3. 导电效率与浓度

- 浓度依赖性:

- N型半导体:自由电子为多数载流子(n≫p),导电性主要由电子贡献。

- P型半导体:空穴为多数载流子(p≫n),导电性主要由空穴贡献。

- 导电效率对比:

- 在相同掺杂浓度下,N型半导体通常导电性更强,因电子迁移率更高。

- 但通过优化掺杂工艺(如高浓度P型掺杂),空穴导电效率也可显著提升。

4. 温度依赖性

- 本征激发影响:

- 温度升高时,本征激发产生的电子-空穴对增多,少数载流子浓度上升。

- 在高温下,本征载流子浓度可能超过掺杂浓度,导致半导体从掺杂型向本征型转变。

- 迁移率变化:

- 温度升高会加剧晶格振动(声子散射),降低载流子迁移率。

- 电子迁移率受温度影响更显著(因质量小,对散射敏感),而空穴迁移率变化相对平缓。

5. 应用场景

- 自由电子主导:

- N型半导体:用于制造二极管的阴极、晶体管的发射极/集电极、MOSFET的N沟道等。

- 高频器件:因电子迁移率高,适合高速开关或高频信号处理。

- 空穴主导:

- P型半导体:用于制造二极管的阳极、晶体管的基极、MOSFET的P沟道等。

- 光电器件:如太阳能电池的P型层,空穴作为光生载流子被收集。

- 协同作用:

PN结:P型和N型半导体的结合形成内建电场,实现整流、检波等功能。

双极型晶体管(BJT):基区(P型)中空穴的扩散与发射区(N型)中电子的注入共同控制电流放大。

三、总结表格

| 对比维度 | 自由电子 | 空穴 |

|---|---|---|

| 物理本质 | 真实粒子,负电荷 | 等效模型,正电荷 |

| 运动方向 | 与电流方向相反 | 与电流方向相同 |

| 迁移率 | 较高(μn>μp) | 较低 |

| 多数载流子场景 | N型半导体 | P型半导体 |

| 温度敏感性 | 迁移率受温度影响更显著 | 浓度受本征激发影响更显著 |

| 典型应用 | 高频器件、N沟道器件 | 光电器件、P沟道器件、基区控制 |

四、关键结论

- 互补性:自由电子与空穴的协同作用是半导体功能的核心,例如PN结的整流效应依赖两者的扩散与复合。

- 设计优化:通过调整掺杂类型和浓度,可针对性增强电子或空穴的导电性,以满足不同器件需求(如高频、低功耗、高灵敏度等)。

- 物理图像统一性:尽管空穴是等效模型,但其数学描述与电子对称,共同构建了半导体物理的完整理论框架。