LSTM核心参数与输入输出解读

快速一览表

# 前向传播 output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))

我先用一个表格来总结LSTM的核心参数和不同结构下的输出形状:

| 组件/结构 | 参数/输出 | 说明 | 单层单向示例 | 多层单向示例 | 单层双向示例 | 多层双向示例 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 核心参数 | input_size | 输入特征维度 | - | - | - | - |

hidden_size | 隐藏层特征维度 | - | - | - | - | |

num_layers | LSTM层数 | - | - | - | - | |

bidirectional | 是否为双向 | - | - | - | - | |

输出 output | 形状 | (序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数) (当 batch_first=True时批次大小和序列长度位置互换) | (5, 3, 20)(序列5,批次3,隐藏20) | (5, 3, 20)(序列5,批次3,隐藏20) | (5, 3, 40)(序列5,批次3,隐藏40=20x2) | (5, 3, 40)(序列5,批次3,隐藏40=20x2) |

| 含义 | 最后一层,所有时间步的隐藏状态 | 最后一层所有时间步输出 | 最后一层所有时间步输出 | 最后一层所有时间步输出,含双向信息 | 最后一层所有时间步输出,含双向信息 | |

隐藏状态 hn | 形状 | (层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度) | (1, 3, 20)(1层,批次3,隐藏20) | (2, 3, 20)(2层,批次3,隐藏20) | (2, 3, 20)(2方向,批次3,隐藏20) | (4, 3, 20)(4=2层x2方向,批次3,隐藏20) |

| 含义 | 所有层的最后一个时间步的隐藏状态 | 唯一层最后时间步隐藏状态 | 所有层(此处2层)最后时间步隐藏状态 | 两个方向最后时间步隐藏状态 | 所有层及方向最后时间步隐藏状态 | |

细胞状态 cn | 形状 | (层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度) | 同hn | 同hn | 同hn | 同hn |

| 含义 | 所有层的最后一个时间步的细胞状态(长期记忆) | 唯一层最后时间步细胞状态 | 所有层最后时间步细胞状态 | 两个方向最后时间步细胞状态 | 所有层及方向最后时间步细胞状态 |

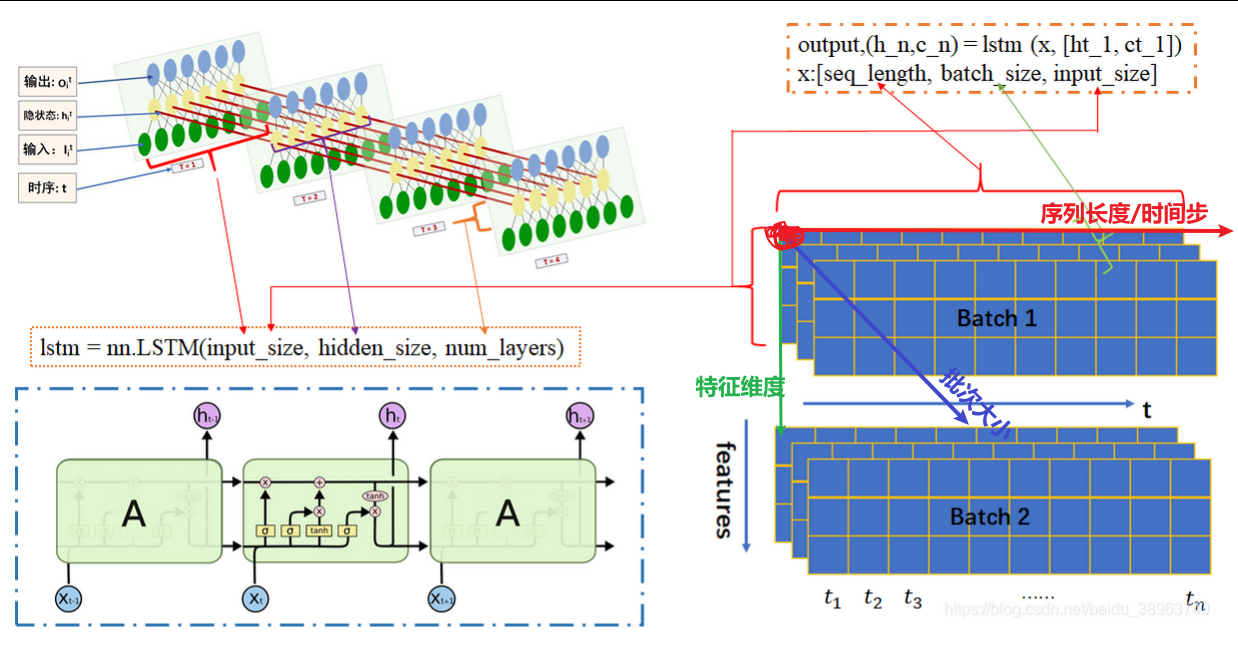

下图是我手动推导关于LSTM前向传播的一个图:

LSTM核心参数与输入输出解读

lstm核心参数

在PyTorch中,我们使用torch.nn.LSTM来创建LSTM层,它的核心参数包括:

-

input_size:输入数据在每个时间步的特征维度。 -

hidden_size:隐藏状态h的特征维度,决定了LSTM的输出能力。

-

num_layers:LSTM的层数。层数大于1时,多个LSTM层将堆叠,前一层的输出作为下一层的输入(深层循环神经网络)。 -

batch_first:当设置为True时,输入和输出张量的形状为(批次大小, 序列长度, 特征维度),这更符合常见的习惯。默认为False,即(序列长度, 批次大小, 特征维度)。 -

bidirectional:是否使用双向LSTM。双向LSTM会沿着序列的两个方向(正向和反向)分别处理序列,然后将每个时间步两个方向的隐藏状态进行合并(通常是拼接),从而捕获序列的前向和后向信息

输入:(input,(h0,c0))

LSTM的输入主要包括:

input:序列数据本身。其形状为(序列长度, 批次大小, 输入特征维度),如果设置了batch_first=True,则为(批次大小, 序列长度, 输入特征维度)-

h0:初始隐藏状态。形状为(层数 * 方向数, 批次大小, 隐藏层维度)。对于单向LSTM,方向数为1;对于双向LSTM,方向数为2。如未提供,默认为零。 -

c0:初始细胞状态。形状与h0相同。如未提供,默认为零。

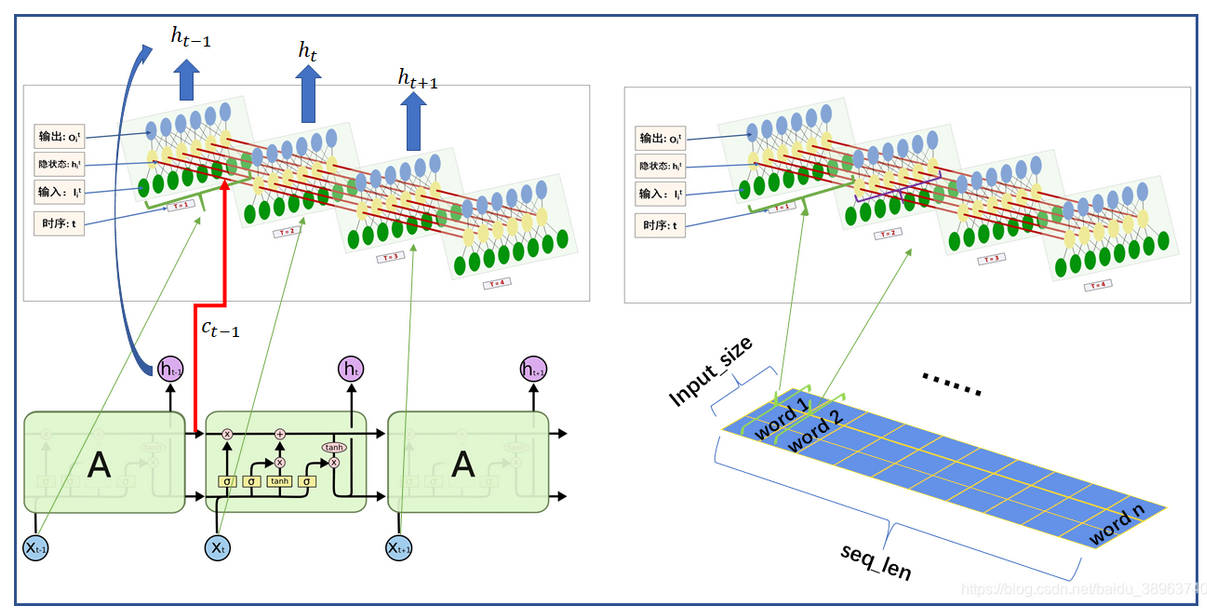

输出:(output(hn,cn))

LSTM的输出包括:

-

output:包含最后一层LSTM每个时间步的隐藏状态。其形状为(序列长度, 批次大小, 隐藏层维度 * 方向数)(若batch_first=True则批次大小在前)。对于双向LSTM,每个时间步的输出是正向和反向隐藏状态的拼接,因此特征维度是hidden_size * 2。

-

hn:所有层(对于双向LSTM,包含所有方向)在最后一个有效时间步的隐藏状态。形状为(层数 * 方向数, 批次大小, 隐藏层维度)。 -

cn:所有层(对于双向LSTM,包含所有方向)在最后一个有效时间步的细胞状态。形状与hn相同。

理解output和hn之间的关系很重要:

-

在单向LSTM中,

output的最后一个时间步(output[-1])与hn的最后一层(hn[-1])是相同的。output包含所有时间步的隐藏状态,而hn是所有层的最后一个时间步的隐藏状态。

-

在双向LSTM中,

output的每个时间步都包含了正向和反向的隐藏状态。output的第一个时间步对应反向LSTM的最后一个时间步的隐藏状态(即hn的对应位置),而output的最后一个时间步对应正向LSTM的最后一个时间步的隐藏状态(即hn的对应位置)。

关于output和hn的使用场景:

-

如果你需要每个时间步的输出(例如序列标注任务,如词性标注,每个词都需要输出),那么你应该使用

output。 -

如果你只需要整个序列的最终汇总信息(例如序列分类任务,如文本情感分析,整个句子只需要一个分类结果),那么使用

hn(通常是最后一层或特定层的最后隐藏状态)是常见且高效的做法。对于双向LSTM,通常会将hn的最后两个隐藏状态(代表正向和反向的最终状态)进行拼接或聚合,以得到整个序列的完整表示。

不同LSTM结构示例

一、处理等长的序列

1.单层单向LSTM

(1)batch_first默认为False

import torch

import torch.nn as nn# 定义参数

input_size = 3 # 每个时间步输入特征维度为3

seq_len = 150 # 序列长度为150

batch_size = 16 # 批次大小为16

hidden_size = 64 # 隐藏层特征维度为64

num_layers = 1 # 一层LSTM

num_directions = 1 # 单向,方向数为1# 创建单层单向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers)# 准备输入数据 input(序列长度, 批次大小, 输入特征维度)

input = torch.randn(seq_len, batch_size, input_size) # (150,16,3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (1*1,16,64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"单层单向LSTM:")

print(f"output shape: {output.shape}") # (150, 16, 64)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (1, 16, 64)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (1, 16, 64)

# 验证 output[-1] == hn[-1]

print(torch.allclose(output[-1], hn[-1])) # 应为 True(2)batch_first设置为True

如果再将batch_first=True, 则

输入input为 (batch_size, seq_len, input_size),

输出output为 (batch_size, seq_len, hidden_dim*num_directions)

# 创建单层单向LSTM (batch_first=True)

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers,batch_first=True) # 将batch之前,更加符合直观习惯# 准备输入数据 input(批次大小, 序列长度, 输入特征维度)

input = torch.randn(batch_size, seq_len, input_size) # (16,150,3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (1*1,16,64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"单层单向LSTM:")

print(f"output shape: {output.shape}") # (16, 150, 64)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (1, 16, 64)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (1, 16, 64)# 验证 output 的最后一个时间步与 hn 的最后一层相同

print(torch.allclose(output[:, -1, :], hn[-1])) # 应为 True总结:【前提:batch_first=True】

output,(hn,cn) = lstm(input,(h0,c0))

由于

output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数):返回最后一层,所有时间步的隐藏状态

hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度):返回所有层的最后一个时间步的隐藏状态

所以在单层单向LSTM中,输出的最后一个时间步与隐藏状态的最后一层相同,最终取的都是最后一层+最后一个时间步的隐藏状态。即:

output[:,-1,:] = hn[-1,:,:] = hn[0]

1.batch_first只会影响input、output的维度,而不会影响h0、c0、hn、cn这些隐藏状态和细胞状态的维度。

2.两层单向LSTM

多层LSTM通过堆叠多个LSTM层来提取更深层的序列特征,上一层的输出作为下一层的输入。

(1)batch_first默认为False

import torch

import torch.nn as nn# 定义参数

input_size = 3 # 每个时间步输入特征维度为3

seq_len = 150 # 序列长度为150

batch_size = 16 # 批次大小为16

hidden_size = 64 # 隐藏层特征维度为64

num_layers = 2 # 两层LSTM

num_directions = 1 # 单向,方向数为1# 创建多层单向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers) # batch_first默认为False# 准备输入数据 input(序列长度, 批次大小, 输入特征维度)

input = torch.randn(seq_len, batch_size, input_size) # (150,16,3)

# 初始状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (2*1,16,64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n多层单向LSTM:")

print(f"output shape: {output.shape}") # (150, 16, 64*1) # 注意:output仍是最后一层的输出

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (2, 16, 64) # 两层最后时间步的隐藏状态

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (2, 16, 64)# 验证 output 的最后一个时间步与 hn 的最后一层相同

print(f"output[-1,:,:] == hn[-1]: {torch.allclose(output[-1,:,:], hn[-1])}")

(2)batch_first设置为True

# 创建多层单向LSTM (batch_first=True)

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, batch_first=True)# 准备输入数据 input(批次大小, 序列长度, 输入特征维度)

input = torch.randn(batch_size, seq_len, input_size) # (16,150,3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (2*1, 16, 20)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n多层单向LSTM (batch_first=True):")

print(f"output shape: {output.shape}") # (16, 150, 64)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (2, 16, 64)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (2, 16, 64)# 验证 output 的最后一个时间步与 hn 的最后一层相同

print(f"output[:, -1, :] == hn[-1]: {torch.allclose(output[:, -1, :], hn[-1])}")

总结:【前提:batch_first=True】

output,(hn,cn) = lstm(input,(h0,c0))

由于

output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数):返回最后一层,所有时间步的隐藏状态

hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度):返回所有层的最后一个时间步的隐藏状态

所以,在多层单向LSTM中,输出的最后一个时间步与隐藏状态的最后一层相同。即:

output[:,-1,:] = hn[-1,:,:] != hn[0]

1.lstm层数只会改变h0、c0、hn、cn这些隐藏状态和细胞状态的维度,而不会改变output的维度。

3.单层双向LSTM

双向LSTM通过增加一个从序列末尾向开头处理的反向LSTM,能够同时捕捉前后文信息。

(1)batch_first默认为False

import torch

import torch.nn as nn# 定义参数

input_size = 3 # 每个时间步输入特征维度为3

seq_len = 150 # 序列长度为150

batch_size = 16 # 批次大小为16

hidden_size = 64 # 隐藏层特征维度为64

num_layers = 1 # 1层LSTM

num_directions = 2 # 双向,方向数为2# 创建单层双向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, bidirectional=True) # 双向LSTM# 准备输入数据 input(序列长度, 批次大小, 输入特征维度)

input = torch.randn(seq_len, batch_size, input_size) # (150, 16, 3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (1*2, 16, 64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n单层双向LSTM:")

print(f"output shape: {output.shape}") # (150, 16, 64*2) 因为是双向LSTM,每个时间步的输出是正向和反向的拼接

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (1*2, 16, 64) 两个方向的最后隐藏状态(前者hn[0,:,:]是正向最后隐藏状态,后者hn[1,:,:]是反向最后隐藏状态)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (1*2, 16, 64) 两个方向的最后记忆状态# 验证 output 最后一个时间步的前半部分对应正向LSTM的最后隐藏状态,第一个时间步的后半部分对应反向LSTM的最后隐藏状态

print(torch.allclose(output[-1, :, :hidden_size], hn[0])) # 正向最后时间步

print(torch.allclose(output[0, :, hidden_size:], hn[1])) # 反向最后时间步 (注意是0位置)(2)batch_first设置为True

# 创建单层双向LSTM (batch_first=True)

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, bidirectional=True, batch_first=True) # 将模型的input和output的batch_size参数前置# 准备输入数据 input(批次大小, 序列长度, 输入特征维度)

input = torch.randn(batch_size, seq_len, input_size) # (16, 150, 3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (1*2, 16, 64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n单层双向LSTM (batch_first=True):")

print(f"output shape: {output.shape}") # (16, 150, 64*2)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (1*2, 16, 64)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (1*2, 16, 64)# 验证双向LSTM的输出关系

# output的最后一个时间步的前半部分 对应 正向LSTM的最后隐藏状态

# output的第一个时间步的后半部分 对应 反向LSTM的最后隐藏状态

print(f"正向验证: {torch.allclose(output[:, -1, :hidden_size], hn[0])}") # hn[0]是正向LSTM的最后隐藏状态

print(f"反向验证: {torch.allclose(output[:, 0, hidden_size:], hn[1])}") # hn[1]是反向LSTM的最后隐藏状态注意:【前提:batch_first = True】

output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数):双向LSTM,每个时间步的输出是正向和反向的拼接。

其中,output[:, -1, :hidden_size] 对应 output 最后一个时间步的前半部分,即正向LSTM的最后隐藏状态。

其中,output[:, 0, hidden_size:] 对应 output 第一个时间步的后半部分,即反向LSTM的最后隐藏状态。

hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度):双向LSTM,需要手动拼接

前者hn[-2,:,:]是最后一层 正向最后隐藏状态,

后者hn[-1,:,:]是最后一层 反向最后隐藏状态

1.lstm层数只会改变h0、c0、hn、cn这些隐藏状态和细胞状态的维度,而不会改变output的维度。

2.而方向数会改变output+h0、c0、hn、cn的维度

4.多层双向LSTM

多层双向LSTM结合了深度结构和双向处理的优势,能捕捉更复杂的序列依赖关系。

(1)batch_first默认为False

import torch

import torch.nn as nn# 定义参数

input_size = 3 # 每个时间步输入特征维度为3

seq_len = 150 # 序列长度为150

batch_size = 16 # 批次大小为16

hidden_size = 64 # 隐藏层特征维度为64

num_layers = 2 # 2层LSTM

num_directions = 2 # 双向,方向数为2# 创建多层双向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, bidirectional=True)# 准备输入数据 input(序列长度, 批次大小, 输入特征维度)

input = torch.randn(seq_len, batch_size, input_size) # (150, 16, 3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (2*2, 16, 64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(序列长度, 批次大小, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n多层双向LSTM:")

print(f"output shape: {output.shape}") # (150, 16, 64*2)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (2*2, 16, 64) # 2层 * 2方向 = 4

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (2*2, 16, 64) # 验证双向LSTM的输出关系

# output的最后一个时间步的前半部分 对应 正向LSTM的最后隐藏状态

# output的第一个时间步的后半部分 对应 反向LSTM的最后隐藏状态

print("验证双向LSTM的输出关系:")

print("output的最后一个时间步的前半部分 对应 正向LSTM的最后隐藏状态:", torch.allclose(output[-1, :, :hidden_size], hn[-2, :, :])) # 最后一层正向LSTM的最后隐藏状态 hn[-2, :, :] = hn[2]

print("output的第一个时间步的后半部分 对应 反向LSTM的最后隐藏状态:", torch.allclose(output[0, :, hidden_size:], hn[-1, :, :])) # 最后一层反向LSTM的最后隐藏状态 hn[-1, :, :] = hn[3]

(2)batch_first设置为True

# 创建多层双向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers, bidirectional=True, batch_first=True) # 准备输入数据 input(批次大小,序列长度,输入特征维度)

input = torch.randn(batch_size, seq_len, input_size) # (16, 150, 3)

# 初始化隐藏状态和细胞状态 h0,c0(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

h0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size) # (2*2, 16, 64)

c0 = torch.randn(num_layers * num_directions, batch_size, hidden_size)# 前向传播 output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

output, (hn, cn) = lstm(input, (h0, c0))print(f"\n多层双向LSTM (batch_first=True):")

print(f"output shape: {output.shape}") # (16, 150, 64*2)

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (2*2, 16, 64)

print(f"cn shape: {cn.shape}") # (2*2, 16, 64)# 验证双向LSTM的输出关系

# 验证双向LSTM的输出是否正确

print("output的最后一个时间步的前半部分 对应 正向LSTM的最后隐藏状态:", torch.allclose(output[:, -1, :hidden_size], hn[-2, :, :])) # 最后一层正向LSTM的最后隐藏状态 hn[-2, :, :] = hn[2]

print("output的第一个时间步的后半部分 对应 反向LSTM的最后隐藏状态:", torch.allclose(output[:, 0, hidden_size:], hn[-1, :, :])) # 最后一层反向LSTM的最后隐藏状态 hn[-1, :, :] = hn[3]总结:

output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数):无论多少层的双向LSTM,输出的都是最后一层的每个时间步的隐藏状态,且每个时间步的隐藏状态是前向和后向的拼接。

其中,output[:, -1, :hidden_size] 对应 output 最后一个时间步的前半部分,即正向LSTM的最后隐藏状态。

其中,output[:, 0, hidden_size:] 对应 output 第一个时间步的后半部分,即反向LSTM的最后隐藏状态。

hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度):双向LSTM,最后一层的正向最后隐藏状态和反向最后隐藏状态需要手动拼接。

其中,hn[-2,:,:] 对应 最后一层 正向最后隐藏状态。

其中,hn[-1,:,:] 对应 最后一层 反向最后隐藏状态。

例如:由于是两层双向LSTM,所以hn的形状是(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度),即(2*2, 16, 64)

其中,hn[0,:,:] 对应 第一层lstm 正向最后隐藏状态。

其中,hn[1,:,:] 对应 第一层lstm 反向最后隐藏状态。

其中,hn[2,:,:] 对应 第二层lstm 正向最后隐藏状态。同时也是 最后一层lstm 正向最后隐藏状态,即hn[-2,:,:]

其中,hn[3,:,:] 对应 第二层lstm 反向最后隐藏状态。同时也是 最后一层lstm 反向最后隐藏状态,即hn[-1,:,:]

所以,可以得出:无论lstm有多少层,都可以通过hn[-2,:,:]和hn[-1,:,:]来获取最后一层lstm的正向最后隐藏状态和反向最后隐藏状态。

最后一层lstm 正向最后隐藏状态 = hn[-2,:,:] 等价于 output[:, -1, :hidden_size] (前提batch_first=True)

最后一层lstm 反向最后隐藏状态 = hn[-1,:,:] 等价于 output[:, 0, hidden_size:]

上面的例子都是在处理等长的序列,那么如果序列长度不同,该怎么办?

接下来再加一个条件,即在batch_first=True的条件上,通过nn.utils.rnn.pack_padded_sequence打包来处理变长序列(序列分类任务,无需解包),请分别将4种不同LSTM结构示例代码重新返回一下,注意:每种例子要分别给出两个实现方案(方案一:通过hidden直接取隐藏状态;方案二:通过output取每个序列的最后一个有效输出)

二、处理不等长的序列(batch_first=True)

前提:(batch_first=True + pack_padded_sequence打包序列)

1.单层单向LSTM

基础设置:

import torch

import torch.nn as nn

from torch.nn.utils.rnn import pack_padded_sequence, pad_packed_sequence# 定义参数

input_size = 5 # 输入特征维度

hidden_size = 64 # 隐藏层神经元数量

batch_size = 3 # 批次大小

max_seq_len = 10 # 最大序列长度# 创建变长序列数据(就模拟生成了3条序列,这里就当batch_size=3)

sequences = [torch.randn(8, input_size), # 长度8torch.randn(9, input_size), # 长度9torch.randn(10, input_size) # 长度10

]# 实际长度

lengths = torch.tensor([8, 9, 10], dtype=torch.long) # 序列长度一般设置长整型(int64)# 填充序列 (batch_first=True) # pad_sequence返回一个B x T x * 的Tensor,其中T是最长序列的长度。

padded_sequences = torch.nn.utils.rnn.pad_sequence([seq for seq in sequences], batch_first=True, padding_value=0.0

)print(f"填充后序列形状: {padded_sequences.shape}") # (3, 10, 5)

padded_sequences方案一:通过hidden取最后一层lstm的 最后一个时间步的隐藏状态

# 创建单层单向LSTM

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers=1, batch_first=True) # batch_first=True# 按长度降序排序

lengths_sorted, sorted_idx = torch.sort(lengths, descending=True) # 对序列长度进行降序排序,返回排序后的长度和索引

sequences_sorted = padded_sequences[sorted_idx] # 使用排序后的索引对填充序列进行排序# 打包序列以处理变长序列

packed_input = pack_padded_sequence(sequences_sorted, # 按长度降序排序后的序列 形状(3,10,5)lengths_sorted.cpu(), # 按长度降序排序后的长度 [10,9,8],注意:如果以tensor形式提供,则必须在CPU上batch_first=True)'''

正常的input(批次大小, 序列长度, 输入特征维度)

打包后的input:是一个PackedSequence对象(注意:所有RNN模块都接受已打包序列作为输入)

PackedSequence对象包含两个主要属性:data:包含所有有效(非填充)元素的张量 形状(8+9+10,5)batch_sizes:每个时间步的有效序列数量 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1] 三维横截面

'''# 前向传播

packed_output, (hn, cn) = lstm(packed_input) # 如果不给初始状态h0和c0,默认初始状态为0'''

正常的output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

打包后的lstm前向传播输出的output:是一个PackedSequence对象

PackedSequence对象包含两个主要属性:data:包含所有有效(非填充)元素的张量 形状(27,64) 64是隐藏维度batch_sizes:每个时间步的有效序列数量 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1] 三维思维但是无论打不打包,hn都是每个序列最后一个有效时间步的隐藏状态,形状为(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

'''# hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度)

print("单层单向LSTM - 方案一 (通过hidden取隐藏状态):")

print(f"hn shape: {hn.shape}") # (1*1,3,64)

print(f"取最后一层隐藏状态(还未恢复顺序): {hn[-1].shape}") # (3, 64)# 恢复原始顺序(根据排序后索引)

_, unsorted_indices = torch.sort(sorted_idx) # 降序# 取最后一层的隐藏状态,再根据原始索引恢复顺序

final_hidden = hn[-1][unsorted_indices]

print(f"恢复顺序后: {final_hidden.shape}")方案二:通过 output 取每个序列的最后一个有效输出

# 创建单层单向LSTM(同上)

lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, num_layers=1, batch_first=True)# 排序和打包(同上)

lengths_sorted, sorted_idx = lengths.sort(descending=True)

sequences_sorted = padded_sequences[sorted_idx]

packed_input = pack_padded_sequence(sequences_sorted, lengths_sorted.cpu(), batch_first=True)# 前向传播(同上)

packed_output, (hn, cn) = lstm(packed_input) # 如果不给初始状态h0和c0,默认初始状态为0

'''

正常的output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)

打包后的lstm前向传播输出的output:是一个PackedSequence对象

PackedSequence对象包含两个主要属性:data:包含所有有效(非填充)元素的张量 形状(27,64) 64是隐藏维度batch_sizes:每个时间步的有效序列数量 [3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1] 三维思维

'''

# 解包:返回填充后的输出张量output、每个序列的实际长度的张量output_lengths

output, output_lengths = pad_packed_sequence(packed_output, batch_first=True)print("单层单向LSTM - 方案二 (通过output取最后一个有效输出):")

print(f"解包后output shape: {output.shape}") # (3, 10, 64) output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数)# 手动取每个序列的最后一个有效输出

last_outputs = []

for i, length in enumerate(output_lengths):last_outputs.append(output[i, length-1, :])# stack()函数将列表中的张量按指定维度拼接起来

last_outputs = torch.stack(last_outputs) # (批次大小, 隐藏维度×方向数)-> (3, 64)# 获取原始顺序(根据排序后索引)

_, unsorted_indices = torch.sort(sorted_idx)# 取最后一层的隐藏状态,再根据原始索引恢复顺序

final_output = last_outputs[unsorted_indices]

print(f"最后一个有效输出: {final_output.shape}") # (3, 64)# 验证两种方案结果相同

print(f"两种方案结果相同: {torch.allclose(final_hidden, final_output, atol=1e-6)}")附录:

0.torch.allclose()方法

torch.allclose(input, other, rtol=1e-05, atol=1e-08, equal_nan=False):用于判断两个张量是否在允许的误差范围内"足够接近"。

参数:

input: 第一个张量

other: 第二个张量

rtol: 相对容差 (relative tolerance),默认 1e-05

atol: 绝对容差 (absolute tolerance),默认 1e-08

equal_nan: 是否将 NaN 视为相等,默认 False

判断条件:

当满足以下条件时返回

True:|input - other| ≤ atol + rtol × |other|为什么不直接使用==进行判断呢?

import torch# 创建两个非常接近的张量 a = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.000001]) b = torch.tensor([1.0, 2.0, 3.0])print("直接比较:", a == b) # tensor([True, True, False]) print("allclose比较:", torch.allclose(a, b)) # True print("差值:", a - b) # tensor([0.0000, 0.0000, 0.0000])

torch.allclose(output[-1], hn[-1])这行代码:

验证理论:确认单向单层LSTM中最后一个时间步的输出与最终隐藏状态相等

处理精度:避免浮点数计算中的微小精度误差导致验证失败

实用性强:是PyTorch中比较张量相等性的推荐方法

1.torch.sort()操作

torch.sort(input, dim=-1, descending=False, *, stable=False, out=None):按值对 input 张量沿给定维度进行升序排序。

如果未指定 `dim`,则选择 `input` 的最后一个维度。如果 descending 为 True,则按值降序排序。

如果 stable 为 True,则排序例程将变为稳定排序,保留等价元素的顺序。

参数:

input (Tensor) – 输入张量。

dim (int, optional) – 要沿其排序的维度

descending (bool, optional) – 控制排序顺序(升序或降序)

关键字参数:

stable (bool, optional) – 使排序例程稳定,保证等价元素的顺序得以保留。

out (tuple, optional) – 可选的输出元组 (Tensor, LongTensor),可用于作为输出缓冲区

返回:

一个 namedtuple,包含 (values, indices),其中 values 是排序后的值,indices 是原始 input 张量中元素的索引。

注意区分 numpy.argsort()和numpy.sort()!!!

示例:

>>> x = torch.randn(3, 4) # 3行4列的随机张量 >>> sorted, indices = torch.sort(x) # 默认按行排序(默认升序),返回排序后的张量和排序后的索引 >>> sorted tensor([[-0.2162, 0.0608, 0.6719, 2.3332],[-0.5793, 0.0061, 0.6058, 0.9497],[-0.5071, 0.3343, 0.9553, 1.0960]]) >>> indices tensor([[ 1, 0, 2, 3],[ 3, 1, 0, 2],[ 0, 3, 1, 2]])>>> sorted, indices = torch.sort(x, 0) # 按列排序(默认升序) >>> sorted tensor([[-0.5071, -0.2162, 0.6719, -0.5793],[ 0.0608, 0.0061, 0.9497, 0.3343],[ 0.6058, 0.9553, 1.0960, 2.3332]]) >>> indices tensor([[ 2, 0, 0, 1],[ 0, 1, 1, 2],[ 1, 2, 2, 0]])

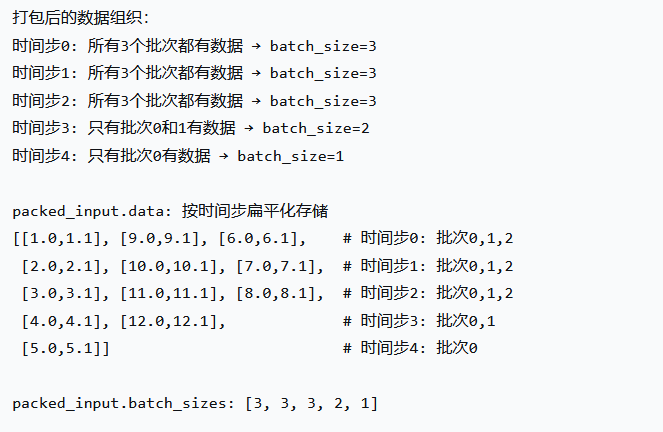

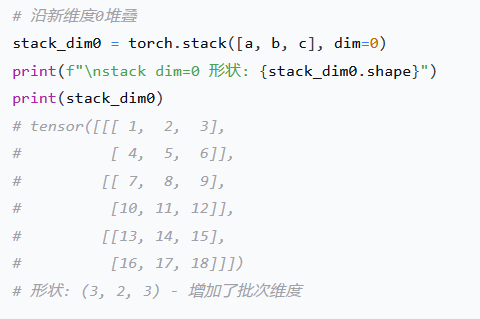

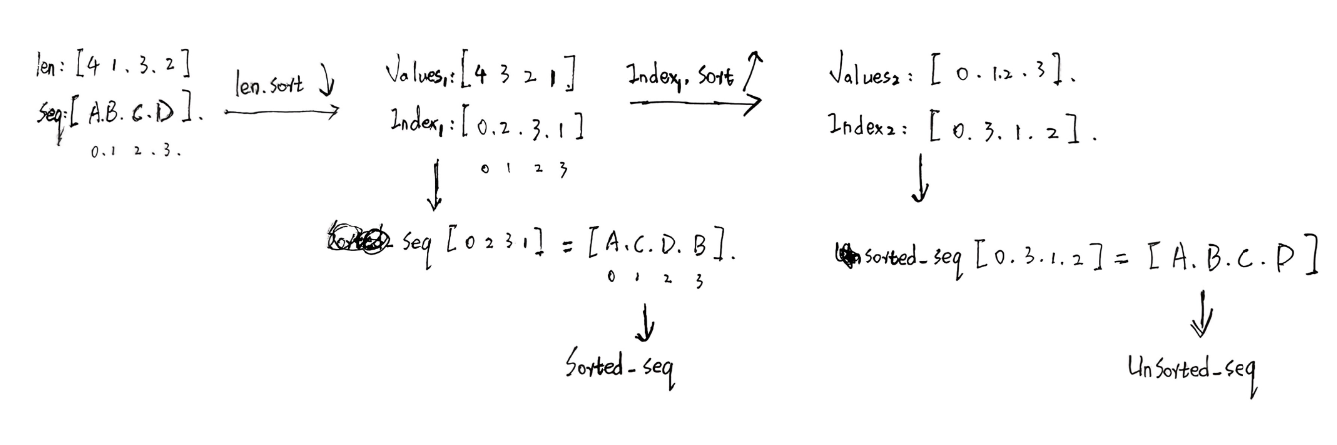

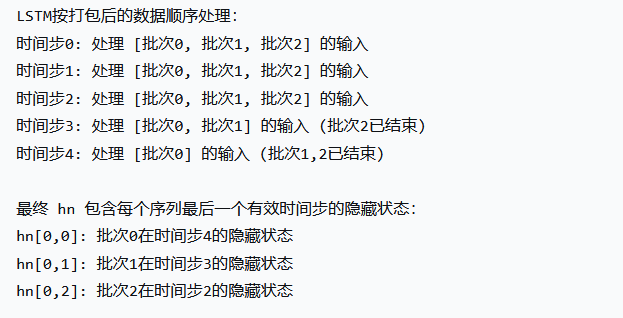

2.使用两次torch.sort()操作恢复原始序列

代码中使用了两次torch.sort(),第一次先对序列长度进行降序排序,返回排序后的长度和索引(实现了对原始序列的降序排序);

第二次又对排序后的索引进行了排序,返回了排序后索引的排序索引(又将排序后序列恢复为原始序列了)。这个过程到底是怎么实现的?分析如下图:

3.pack_padded_sequence()

pack_padded_sequence(input, lengths, batch_first=False, enforce_sorted=True):

input 的形状可以是 T x B x * (如果 batch_first 为 False) 或 B x T x * (如果 batch_first 为 True),其中 T 是最长序列的长度,B 是批次大小,而 * 是任意数量的维度(包括 0)。

对于未排序的序列,请使用 enforce_sorted = False。

如果 enforce_sorted 为 True,序列应该按长度递减排序,即 input[:,0] 应该是最长序列,input[:,B-1] 应该是最短序列。

enforce_sorted = True 仅对 ONNX 导出是必需的。

它是 pad_packed_sequence() 的逆向操作,因此可以使用 pad_packed_sequence() 来恢复 PackedSequence 中打包的底层张量。

参数:

input (Tensor) – 可变长度序列的填充批次。

lengths (Tensor 或 list(int)) – 每个批次元素的序列长度列表(如果以 tensor 形式提供,则必须在 CPU 上)。

batch_first (bool, optional) – 如果为 True,则输入格式为 B x T x *;否则为 T x B x *。默认为 False。

enforce_sorted (bool, optional) – 如果为 True,则输入应包含按长度递减排序的序列。如果为 False,则输入将无条件排序。默认为 True。

返回:

一个 PackedSequence 对象

4.PackedSequence对象分析

PackedSequence对象:存储已打包序列的数据和 batch_sizes 列表。所有 RNN 模块都接受已打包序列作为输入。

注意:此类的实例不应手动创建。它们应由 pack_padded_sequence() 等函数实例化。

Batch_sizes 表示批次中每个序列步的元素数量,而不是传递给 pack_padded_sequence() 的可变序列长度。例如,给定数据 abc 和 x,PackedSequence 将包含数据 axbc,其中 batch_sizes=[2,1,1]。

变量:

data (Tensor) – 包含所有有效(非填充)元素的张量

batch_sizes (Tensor) – 每个时间步的有效序列数量

sorted_indices (Tensor, optional) – 包含此 PackedSequence 如何从序列构建的整数张量。

unsorted_indices (Tensor, optional) – 包含如何恢复具有正确顺序的原始序列的整数张量。

返回类型:

自我PackedSequence

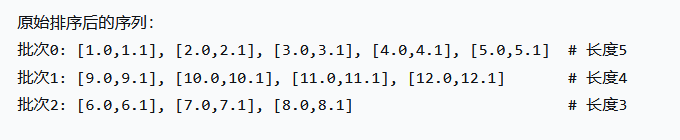

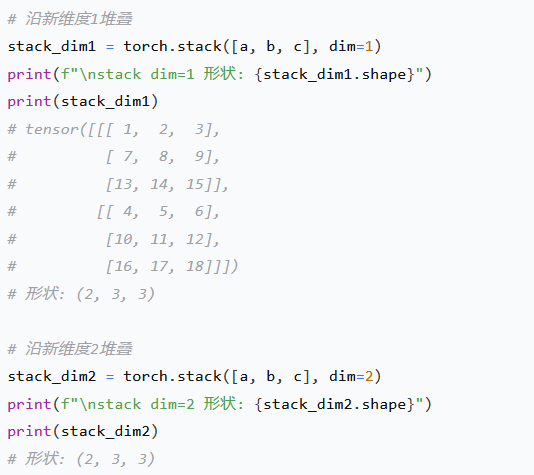

让我们从调试的视角一步一步分析打包后的效果:

1.假设我们填充后的数据如下所示:

原始三维序列形状: torch.Size([3, 4, 2]) 原始序列: tensor([[[ 1., 10.],[ 2., 20.],[ 3., 30.],[ 4., 40.]],[[ 5., 50.],[ 6., 60.],[ 7., 70.],[ 0., 0.]],[[ 8., 80.],[ 9., 90.],[ 0., 0.],[ 0., 0.]]]) 序列长度: tensor([4, 3, 2])

2.排序(按序列长度降序)、并打包后的数据:

排序后序列: tensor([[[ 1., 10.],[ 2., 20.],[ 3., 30.],[ 4., 40.]],[[ 5., 50.],[ 6., 60.],[ 7., 70.],[ 0., 0.]],[[ 8., 80.],[ 9., 90.],[ 0., 0.],[ 0., 0.]]]) 排序后长度: tensor([4, 3, 2])=== PackedSequence对象分析 === packed_input.data: tensor([[ 1., 10.],[ 5., 50.],[ 8., 80.],[ 2., 20.],[ 6., 60.],[ 9., 90.],[ 3., 30.],[ 7., 70.],[ 4., 40.]]) packed_input.data形状: torch.Size([9, 2]) packed_input.batch_sizes: tensor([3, 3, 2, 1])

3. 逐步解析三维打包过程

时间步0 (t=0):

所有3个序列都有有效数据

数据: 序列1的[1,10], 序列2的[5,50], 序列3的[8,80]

batch_sizes[0] = 3

data中存储:[[1,10], [5,50], [8,80]]时间步1 (t=1):

所有3个序列都有有效数据

数据: 序列1的[2,20], 序列2的[6,60], 序列3的[9,90]

batch_sizes[1] = 3

data中存储:[[2,20], [6,60], [9,90]]时间步2 (t=2):

只有前2个序列有有效数据

数据: 序列1的[3,30], 序列2的[7,70] (序列3已结束)

batch_sizes[2] = 2

data中存储:[[3,30], [7,70]]时间步3 (t=3):

只有第1个序列有有效数据

数据: 序列1的[4,40] (其他序列已结束)

batch_sizes[3] = 1

data中存储:[[4,40]]

可视化打包过程:时间步: 0 1 2 3 序列1: [[1,10]] --> [[2,20]] --> [[3,30]] --> [[4,40]] 序列2: [[5,50]] --> [[6,60]] --> [[7,70]] --> (结束) 序列3: [[8,80]] --> [[9,90]] --> (结束) (结束)打包后的data: 时间步0: [[1,10], [5,50], [8,80]] (3个序列) 时间步1: [[2,20], [6,60], [9,90]] (3个序列) 时间步2: [[3,30], [7,70]] (2个序列) 时间步3: [[4,40]] (1个序列)batch_sizes: [3, 3, 2, 1]

5.打包、前向传播、解包过程

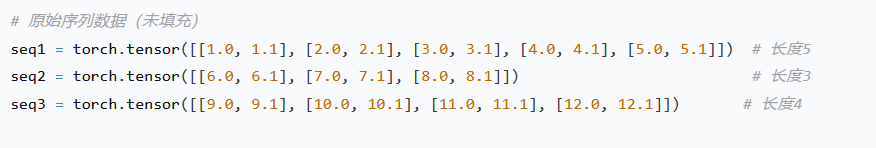

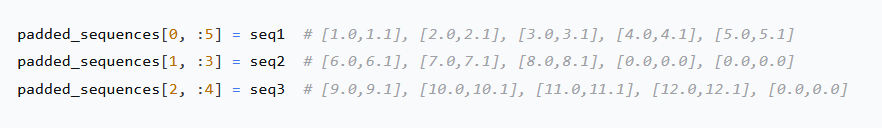

原始序列数据: lens(5,3,4)

填充后的数据:(3,5,2)->(批次大小,序列长度,特征维度)

排序并打包:

# 按长度降序排序 lengths_sorted, sorted_idx = lengths.sort(descending=True) sequences_sorted = padded_sequences[sorted_idx] # 打包序列 packed_input = pack_padded_sequence(sequences_sorted, lengths_sorted.cpu(), # 需要CPU tensorbatch_first=True )

LSTM前向传播:

# 创建LSTM lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, batch_first=True) # 前向传播 packed_output, (hn, cn) = lstm(packed_input)

packed_output, (hn, cn) = lstm(packed_input) # 前向传播

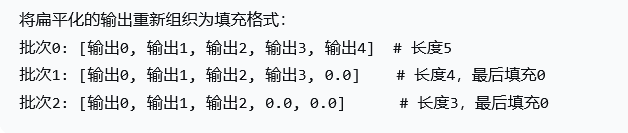

假如是 batch_size=True + 单层单向LSTM + 隐藏层维度为64,那么就有:

前向传播后的hn(层数×方向数, 批次大小, 隐藏维度) --> (1*1,3,64),hn表示:每个序列在最后一个有效时间步的隐藏状态。

-

形状:

(1, 3, 64)= (1层, 3个序列, 64维隐藏状态) -

内容:每个序列在最后一个有效时间步的隐藏状态

-

顺序:按排序后的批次顺序

[序列0, 序列2, 序列1](因为长度排序后是 [5,4,3])

hn (形状: 1×3×64): [[ [序列0在时间步4的隐藏状态], # 形状(64,)[序列2在时间步3的隐藏状态], # 形状(64,) [序列1在时间步2的隐藏状态] ] # 形状(64,) ]

正常的output(批次大小, 序列长度, 隐藏维度×方向数);打包后的lstm前向传播输出的packed_output:是一个PackedSequence对象,packed_output 的含义:

-

data: 所有时间步的所有有效输出的扁平化张量,形状(原始序列总长度,特征维度) -> (5+4+3,3) -

batch_sizes: 每个时间步有效的序列数量 -> [3, 3, 3, 2, 1]

解包过程:

output, output_lengths = pad_packed_sequence(packed_output, batch_first=True)

返回一个元组,包含:

填充后的输出张量output,形状为(batch_size, max_length, hidden_size) —> (3,5,64)

一个张量,包含每个序列的实际长度。 len [5,4,3]

注意:解包后的序列顺序与打包前相同(即排序后的顺序,也就是[序列1, 序列3, 序列2])。我们需要用原始索引恢复顺序。

解包后的优势:

-

清晰的维度:

(batch_size, max_length, hidden_size) -

易于索引:

output[i, t, :]直接获取第i个序列在第t个时间步的输出 -

便于后续处理:可以直接用于其他神经网络层

6.torch.stack() 与 torch.cat()的区别

torch.cat()- 连接 (Concatenate)

作用: 在现有维度上连接张量

条件: 所有张量在非连接维度上必须形状相同

结果: 输出张量的维度数不变

torch.stack()- 堆叠 (Stack)

作用: 创建新维度来堆叠张量

条件: 所有张量必须完全同形

结果: 输出张量的维度数增加1

1.示例数据准备

# 创建几个相同形状的张量 a = torch.tensor([[1, 2, 3],[4, 5, 6]])b = torch.tensor([[7, 8, 9],[10, 11, 12]])c = torch.tensor([[13, 14, 15],[16, 17, 18]])

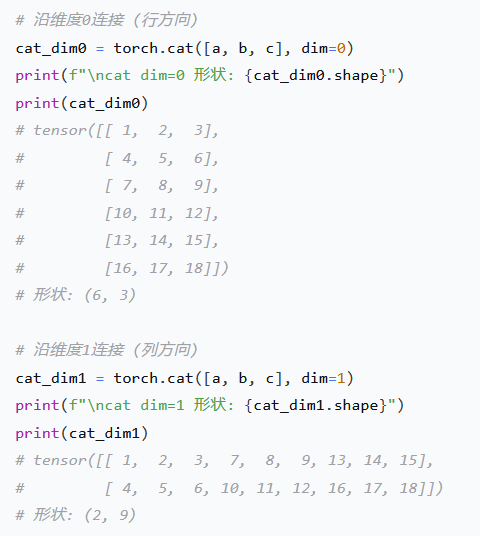

2.torch.cat()用法详解

cat()的维度要求:

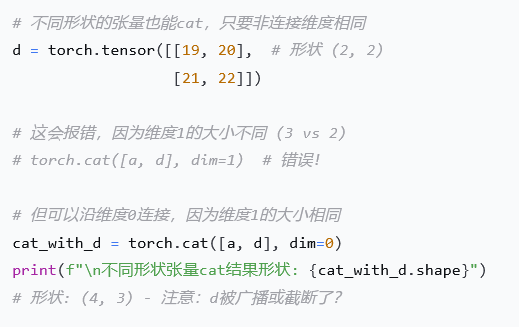

3.torch.stack()用法详解

stack()的严格形状要求: