科技向善,让养老更有温度——智慧养老的痛点破局与趋势前瞻

当前我国60岁及以上人口已超3亿,智慧养老正通过技术适配与普惠服务缓解老龄化压力。

比如在深夜,智能手环发出警报,表明80岁的独居老人心率异常。

AI系统三次自动呼叫无应答后,紧急联系了远在异地的女儿。

然而,当女儿辗转联系到物业打开房门,发现老人已昏迷在地,科技洞察了危机,却没能阻止悲剧的发生。

这个真实案例揭示了智慧养老发展的核心困境:我们拥有越来越精密的技术,却依然缺少即时响应的服务体系。

在人口老龄化以惊人速度推进的今天,智慧养老站上了风口,却也站在了十字路口。

三大痛点

目前市场上的智能设备琳琅满目,能监测跌倒的雷达、能报警的手环、能远程问诊的终端。

然而,当设备发出警报后,谁能在十分钟内赶到现场?

数据显示,我国各类养老服务机构总数不足8万个,相对于2.8亿老年人口,服务覆盖率不足15%。

慧养老平台在二三线城市的平均响应时间超过45分钟,这个数字对急救而言太过漫长。

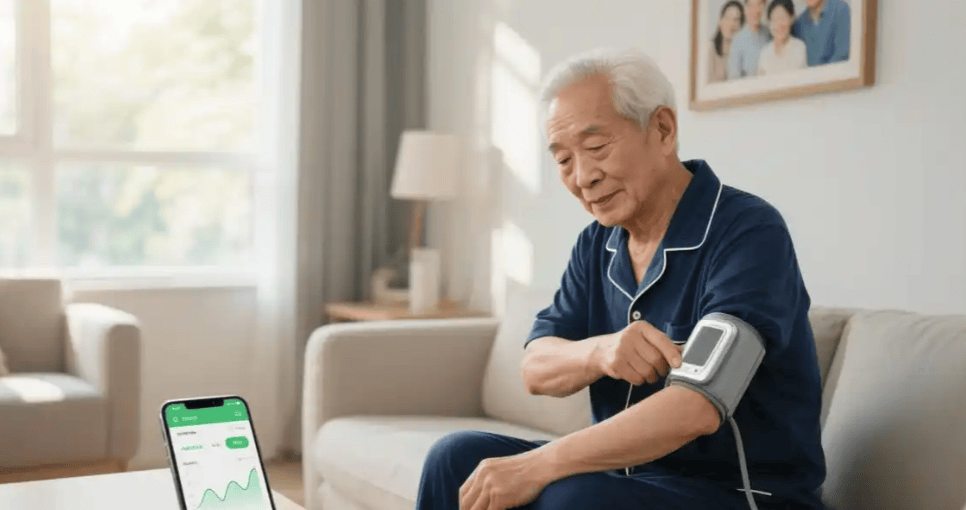

老人的健康数据也散落在不同设备、不同医院、不同平台之间。

子女的手机上可能同时装有多个APP:一个看血压,一个管用药,一个连紧急呼叫。

这些系统互不相通,形成了一个个数据孤岛。没有能拼凑出老人完整的健康画像,更谈不上基于数据进行精准干预。

再说一线城市的精英长者可以享受全方位的智慧养老服务,但更多的普通老人却被挡在高价门槛之外。

一套完整的居家智慧养老设备动辄上万元,后续服务费用更是持续投入。

对于月养老金仅有三四千的普通退休老人而言,智慧养老依然是个奢侈品。

四大趋势

1.从单品智能到生态协同

未来的智慧养老不再是智能设备的简单堆砌,而是整套解决方案的有机融合。

企业开始从“卖产品”转向“提供解决方案”,构建起“硬件+软件+服务”的完整生态。

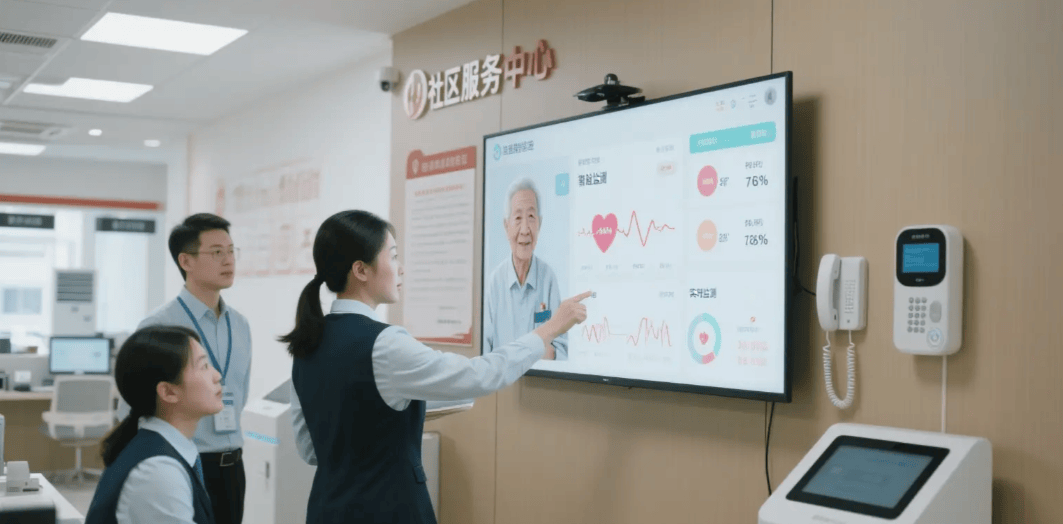

在杭州某试点社区,智慧养老平台将智能设备、专业人员、社区服务、子女关怀连接成网,形成了“监测—预警—响应—跟进”的闭环。

老人家里的智能水表、门窗传感器、健康监测设备数据互通,任何异常都会触发相应的服务流程。

2.从被动响应到主动预防

智慧养老正在经历从“治已病”到“防未病”的范式转变。

通过大数据分析和人工智能,系统能够提前识别健康风险,在问题发生前进行干预。

某科技公司开发的认知症筛查系统,通过分析老人的言语模式、步态特征等数据,可预测患病风险,为干预争取宝贵时间。

3.从标准化到个性化

智慧养老正在告别“一刀切”的模式,进入个性化定制时代。

系统会学习每位老人的生活习惯、健康状况、兴趣爱好,提供真正契合需求的服务。

有的系统甚至能够感知老人情绪变化,当检测到老人情绪低落时,会自动播放他喜欢的戏曲,或建议他与志同道合的老友视频聊天。

4.从城市精英到普惠共享

普惠型智慧养老成为新的发展方向。政府通过补贴降低用户使用门槛,企业推出分级服务套餐,社区建立共享智慧养老站,让科技红利惠及更多普通家庭。

在浙江某县,政府补贴结合企业让利,基本智慧养老套餐每月仅需数百元,包含了紧急呼叫、健康监测和定期上门服务,让农村老人也能享受科技带来的安全保障。

未来之路

七彩喜智慧养老的终极目标,是让科技成为情感的延伸,让关怀突破时空限制。

我们需要构建的是“有温度的智慧养老”,技术在其中扮演的角色,不是隔离,而是连接;不是替代,而是赋能。

这需要政策引导,打通医养资源,建立统一标准;需要企业创新,降低成本,提升服务。

需要子女用心,在科技辅助下给予父母更高质量的陪伴;也需要社会共同努力,构建老年友好型环境。

当我们用智慧照亮养老之路,我们终将明白:最好的技术,是那些能隐身于背景中,默默守护每个生命尊严的技术、

最好的养老,是让长者既能享受科技带来的安全感,又能感受人性温度的生活方式。

在这个银发时代,智慧养老承载的不仅是对长者的关爱,更是对未来的承诺。

当我们老去时,希望迎接我们的是一个更智慧、也更温暖的世界。