物联网技术助力成为雾霾治理的科技利器

近日,京津冀及周边地区迎来秋冬季首次区域性PM2.5污染过程。数据显示,10月25日保定市PM2.5日均浓度峰值达123微克/立方米,远超国家标准。在这场与雾霾的持久战中,物联网技术正悄然改变着传统环保治理模式,成为对抗空气污染的新武器。

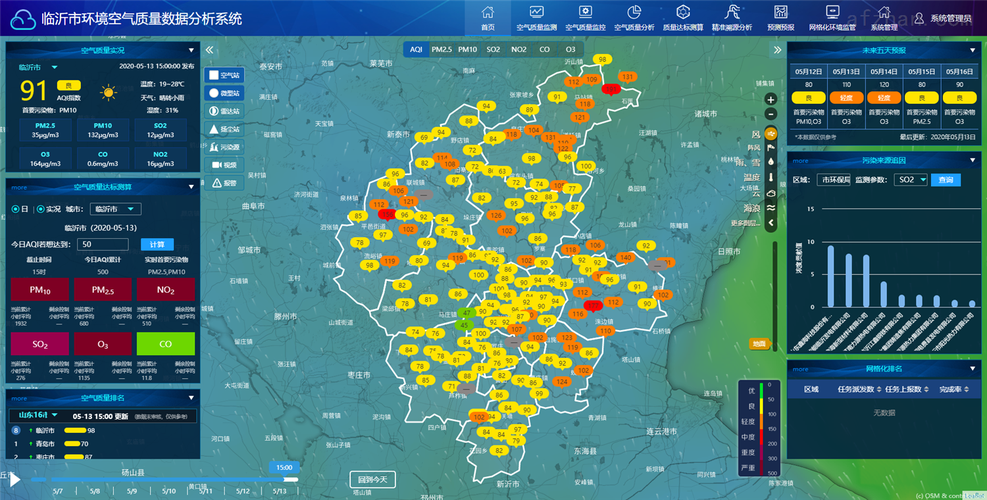

实时监测网络:让污染无处遁形

传统空气监测依赖少量固定站点,数据采集存在时空盲区。而物联网技术通过部署大量低成本、高精度的微型传感器,已在北京、保定等城市构建起立体监测网络。这些设备可实时捕捉PM2.5、氮氧化物等污染物浓度变化,每10秒更新一次数据。在本次污染过程中,物联网系统提前24小时预警了河南至京津冀的污染传输路径,为应急管控争取了宝贵时间。

特别值得关注的是硝酸盐占比超40%的污染特征,物联网传感器通过组分分析精准锁定了工业排放和柴油车尾气这两个主要污染源。在鹤壁市监测到的174微克/立方米异常峰值,正是由联网的移动监测车率先发现,随后触发应急响应机制。

智能分析平台:从末端治理转向源头防控

海量监测数据需要强大处理能力。河北省建立的"环保大脑"平台,接入了全省2.3万个物联网监测点数据,结合气象、交通等多维信息,可预测未来72小时空气质量变化。该系统在10月26日准确预判了南部污染气团北上的趋势,指导多地提前采取错峰生产措施。

针对本次污染中突出的柴油车污染问题,物联网电子围栏技术已在京津冀推广。当联网的重型货车进入敏感区域时,系统自动提醒绕行或切换清洁模式。数据显示,该方法使北京四环内柴油车排放量同比下降12%。

全民共治模式:让环保触手可及

物联网技术打破了环保监管的"孤岛效应"。石家庄推出的"空气地图"APP,整合了8000多个民用传感器数据,市民可实时查看周边空气质量。当监测到生物质燃烧导致的有机物污染激增时,系统会自动向附近居民推送预警,今年累计处理相关投诉达5600余起。

在雄安新区,每个在建工地都安装了物联网扬尘监测仪,超标自动启动降尘设备。这种"监测-治理"闭环系统使施工扬尘投诉量下降68%。北京部分社区试点智能新风系统,根据物联网数据自动调节过滤强度,使室内PM2.5始终保持在35微克/立方米以下。

未来挑战与技术突破

尽管成效显著,物联网治霾仍面临传感器抗干扰能力不足、数据传输稳定性等技术瓶颈。中国环境科学研究院正在研发新一代量子点传感器,可将监测精度提升至1微克/立方米级别。5G与边缘计算的结合,有望解决海量数据传输延迟问题。

京津冀大气污染联防联控机制近期提出,到2025年将物联网监测点位密度提高3倍,实现污染源精准溯源。这场科技与雾霾的较量中,物联网正带来从"人海战术"向"数字治理"的范式变革。当每个污染源都被实时监控,每立方空气都被精准管理,蓝天白云的常态化或将不再遥远。