高级机器学习作业(二)度量学习 + 稀疏学习 + GMM-EM半监督学习

目录

1. 度量学习

1.1 马氏距离的优势(变换后 协方差矩阵为单位阵)

1.2 协方差不可逆的情形

1.3 马氏距离是否满足距离度量 的四个性质

1.4 联系 PCA和 LDA

2. 特征选择与稀疏学习

2.1 正则化与条件约束

2.2 字典学习与压缩感知

3. 半监督学习 - 高斯混合 - EM - 参数更新公式

1. 度量学习

度量学习旨在学习一个适用于某个任务的距离度量,等价于为实现某个距离度量找到合适的特征变换。

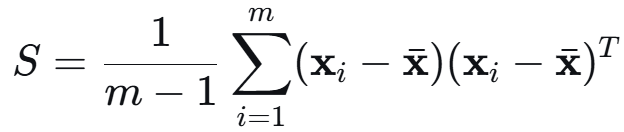

马氏距离,标准版 M 为样本协方差的逆,度量学习可看做优化 M。

![]()

1.1 马氏距离的优势(变换后 协方差矩阵为单位阵)

![]()

可导出-> 去除了变量之间的相关性,并且与量纲无关。

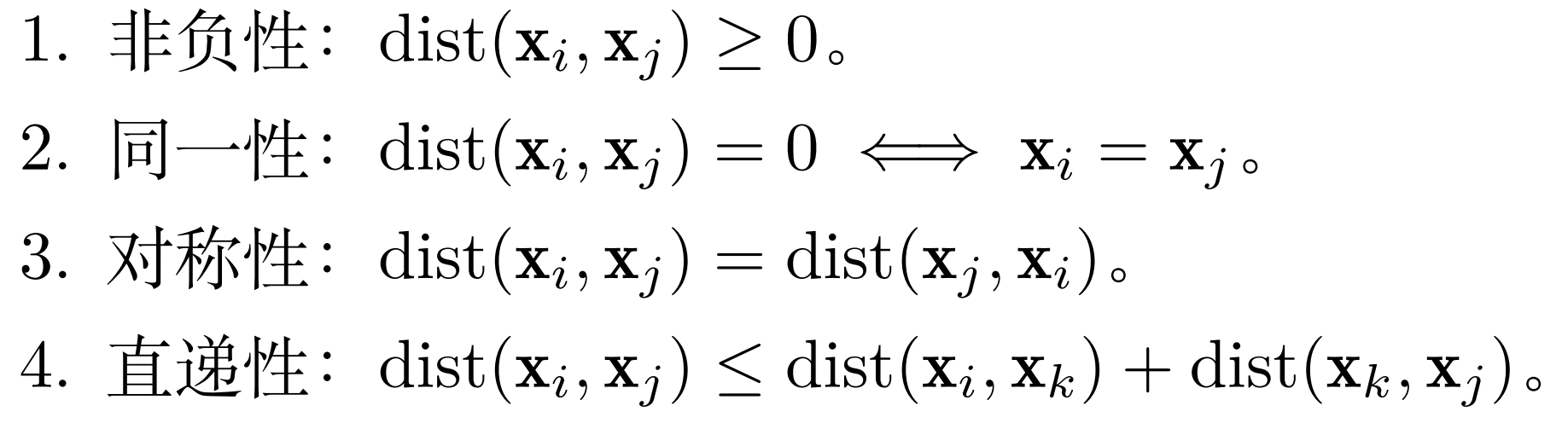

协方差矩阵:维度为特征数量;特征与特征之间的协方差;

协方差矩阵 对称,因为 i 维度对于 j 维度,也等于 j 维度对于 i 维度。

![]()

实对称矩阵的性质:

1. 特征值都是实数;

2. 不同特征值对应的特征向量正交;

3. 存在一组完整的、标准正交的特征向量基。

还可推出协方差矩阵半正定:

![]()

![]()

协方差 也可以写成 中心化减去均值之后 X^T X

综合上述 实对称 + 半正定的性质,可对协方差矩阵进行正交分解:

![]()

还可以进一步,因为特征值非负,可对 D 对角线特征值开根号。

![]()

![]()

所以标准马氏距离,即为乘以 L^T 空间变换后的距离 X' = XL 。

![]()

假设已经中心化 Σ = 1/m X^T X Σ' = 1/m (XL)^T (XL) = L^T Σ L = I

所以变换后的 X' 对应的协方差矩阵为单位阵。

1.2 协方差不可逆的情形

是否存在某些情况下协方差矩阵不可逆,应该如何应对这个问题?

协方差,即 中心化后的 1/m X^T X;X^T X 可逆 等价于 X列满秩。

证明:左右互推充要性。

右乘 即列变换,列向量(特征)线性相关则 Xv = 0. -> X^T Xv = 0 即不可逆。

![]()

![]()

所以 X 列满秩,则不存在这样的 v,则 X^X 可逆。

列满秩可能因为:

样本个数 m 较少;

或者收集到的样本 特征之间存在线性关系;

解决方法:

1. 增加样本数量

2. 使用 PCA 降维减少特征数,选择大特征值重构协方差矩阵

3. 算伪逆

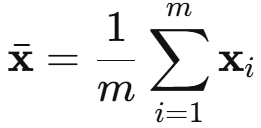

1.3 马氏距离是否满足距离度量 的四个性质

由于半正定 z^T M z ≥ 0,满足非负性。

根据式子定义,i j 对调符合对称性。

当 M 正定时,z^T M z = 0 当且仅当 z = 0 (即 xi = xj) 符合同一性。

但若 M 半正定:

存在 z≠0 满足 z^T M z = 0,不符合同一性。 若 M 的非零特征值数 d' < d,

若前 d'维度相同,后 d-d'维不同,两不同样本的距离也为0。不符合同一性。

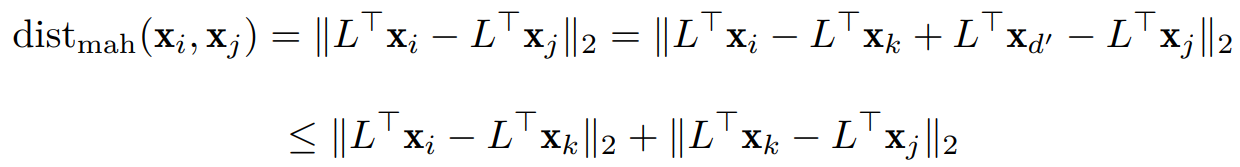

4. Cauchy–Schwarz 不等式 -> 直递性&范数三角不等式;

即原来的三角不等式前面的 x 多乘一下 L。

即满足直递性!

![]()

1.4 联系 PCA和 LDA

(4)请写出PCA和LDA 对应的马氏距离中的 M。

PCA 的目标: 找到一组正交的投影方向(主成分),使得投影后的数据方差最大。

![]()

乘以投影矩阵 W,我们在1中推导 投影矩阵 L。

![]()

LDA:最大化类间散度/最小化类内散度(有监督)

类内 Sw 为条件,最大化类间 Sb 投影后方差。

![]()

![]()

![]()

把条件化成类似 PCA 格式的

![]() 记作 a

记作 a

![]() 又 w = Sw ^(-1/2) a

又 w = Sw ^(-1/2) a

两把都左乘 Sw^(-1/2) ![]()

![]()

这两个都是有投影矩阵 W,即 M = W W^T.

2. 特征选择与稀疏学习

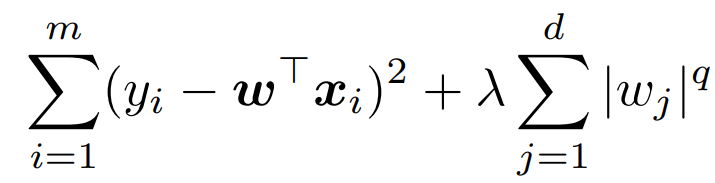

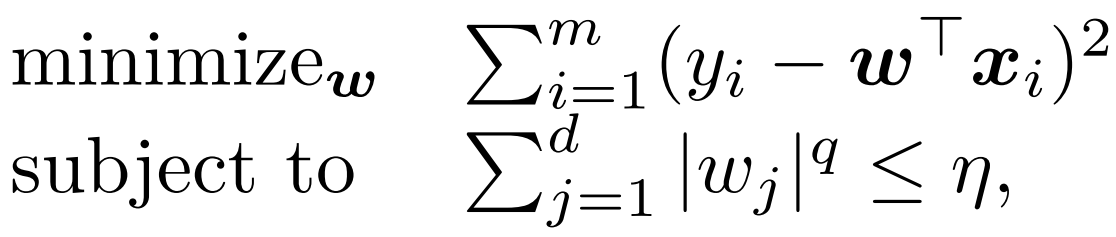

2.1 正则化与条件约束

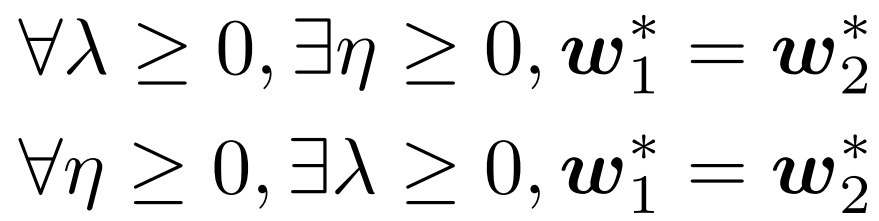

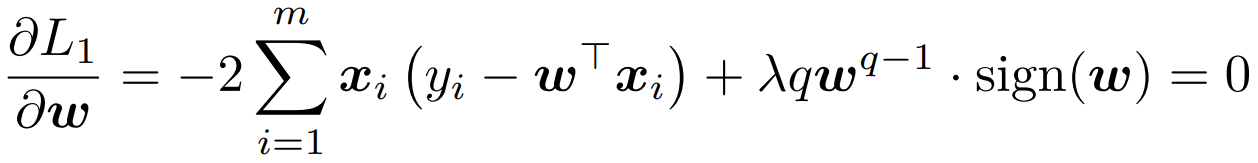

证明左右 正则化与带约束等价。讨论 η 和 正则化系数 λ≥0 之间的联系。

要证等价,即证:

L1对 w 求导,其中 |w|^q 求导还需要引入 符号sign(w)

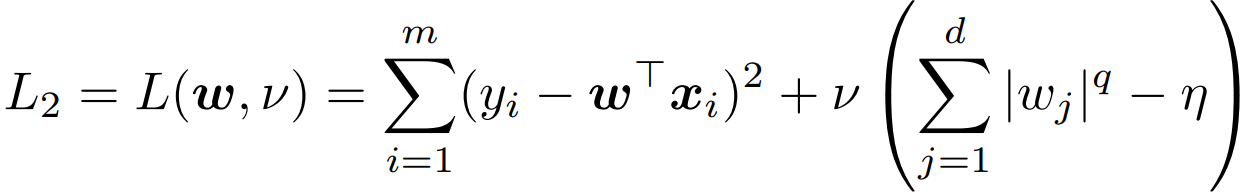

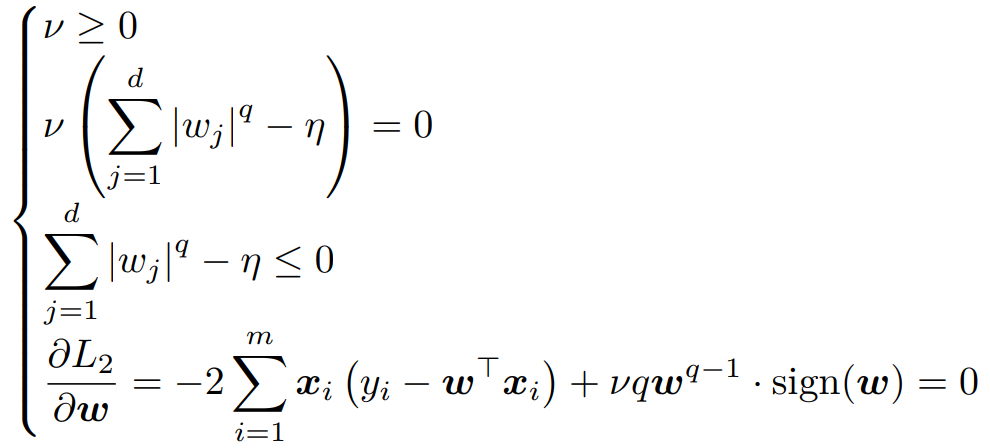

L2 引入拉格朗日函数,并找对应的 KKT条件:

要想 w2* 满足 L1 的导数条件,即取 λ = v;

要想 w1* 满足 L2,即取 ![]()

2.2 字典学习与压缩感知

字典学习与压缩感知都有对稀疏性的利用,请你分析两者对稀疏性利用的异同点。

均利用:稀疏表示在提取信号本质特征方面的优势。

字典学习:旨在从给定的训练数据中学习一个字典,使得原始数据可以在该字典下获得 最稀疏的表示。

压缩感知:如何利用信号本身所具有的稀疏性,从部分观测样本中恢复原信号。

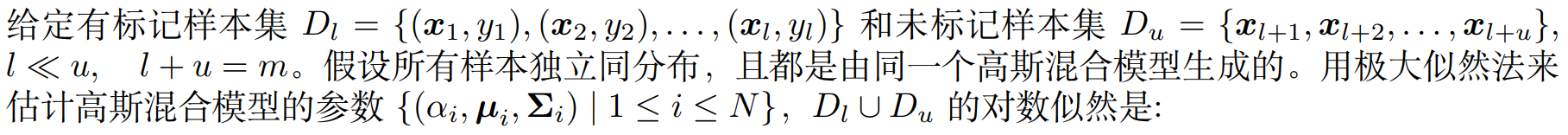

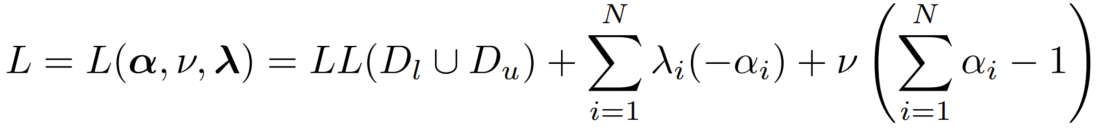

3. 半监督学习 - 高斯混合 - EM - 参数更新公式

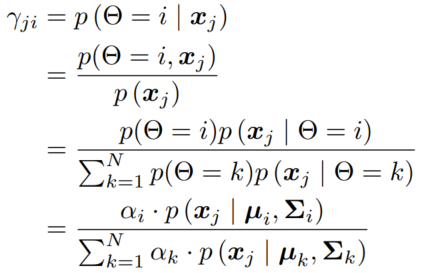

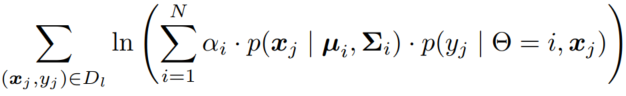

下面两个部分之和:

带标记样本 (x,y) 讨论来自第 i 个分布,为类别 j 的概率。

无标记样本 出现的概率(来自各个分布的概率加权和)

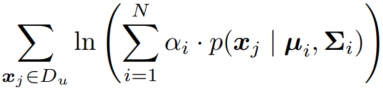

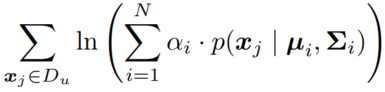

1. 推导 E 步更新公式:根据当前模型参数计算:

未标记样本 xj 属于第 i 个高斯混合成分的概率为:

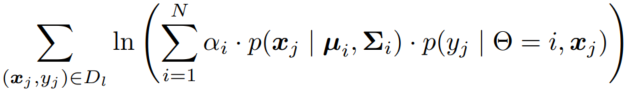

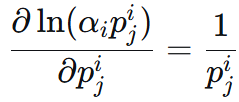

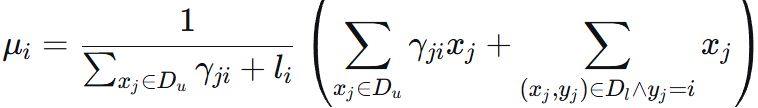

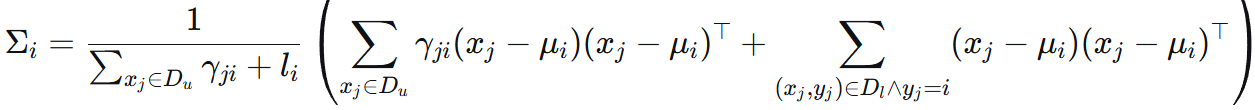

2. 推导 M 步更新公式 μ Σ α:

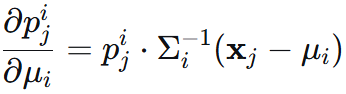

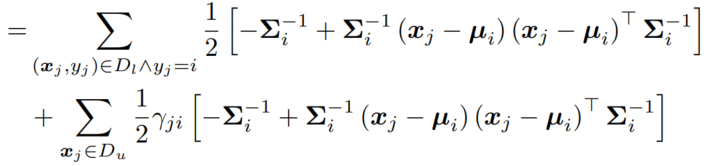

3.1 M 步 μ 和 Σ 的推导:

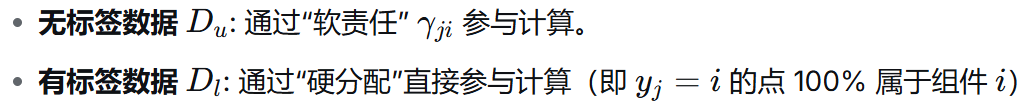

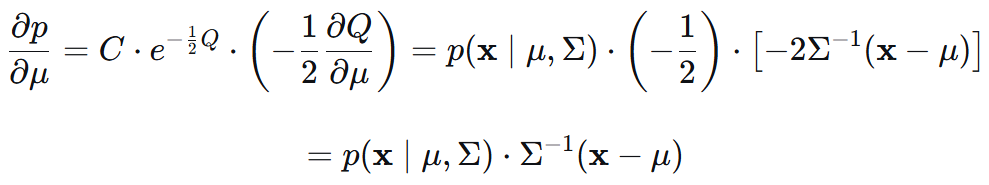

多元正态分布形式,以及对 μ 和 Σ 的求导结果:

![]()

![]()

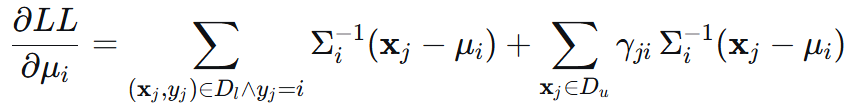

先推对 μ 偏导:

有标签的部分:

后面那个 在第 i 个分布下的 p 和 μ 无关,和前面的 α一样为常数系数。

单个 μ,里面的求和不需要。

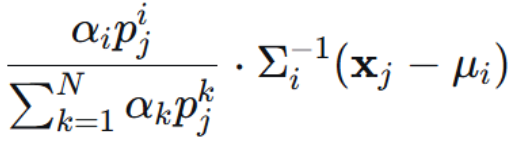

无标签的部分:

分母是所有类,分子只有第 i 类。(上面那个 分母分子的 p 都是第 i 类,消掉了)

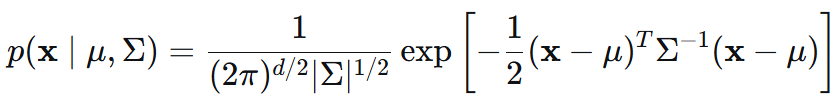

前面这个系数表示 第 j 个样本属于 第 i 个分布的概率,可写作 γji。

再进行样本求和,总体对 μ 和 Σ 求导为如下:

![]()

(得出并分析结果)

令导数=0得 μ 和 Σ 为:

![]() 即为 归属于组件 i 的有效点数。γji 为软分配的权重。

即为 归属于组件 i 的有效点数。γji 为软分配的权重。

新的均值 μi 就是所有被认为属于组件 i 的数据点(包括软分配和硬分配)的加权平均中心。

新的协方差矩阵 Σi 是所有被认为属于组件 i 的数据点(包括软分配和硬分配)的加权平均散布矩阵。

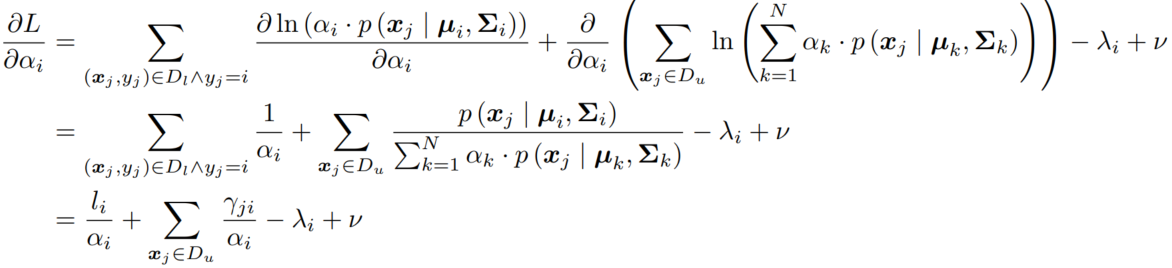

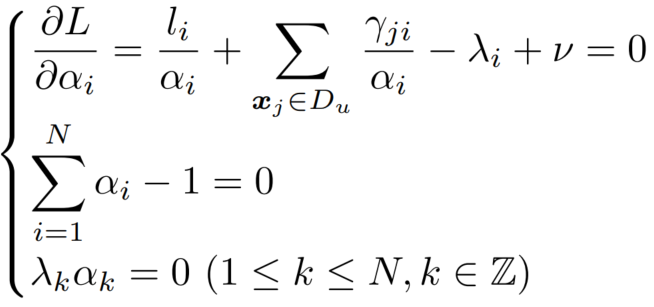

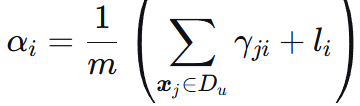

3.2 M 步 权重 α 的推导 -- 凸优化 KKT

α 权重分配,限制和为 1,对于函数 LL。

对 KKT 条件进行化简:

可得最后的更新答案为  即簇的重要性占比。

即簇的重要性占比。

可以理解为:【所有数据(有标签 + 无标签)中,归属于簇 i 的“有效点数”的总和】/ 总点数