美颜SDK跨平台适配实战解析:让AI美颜功能在iOS与Android都丝滑运行

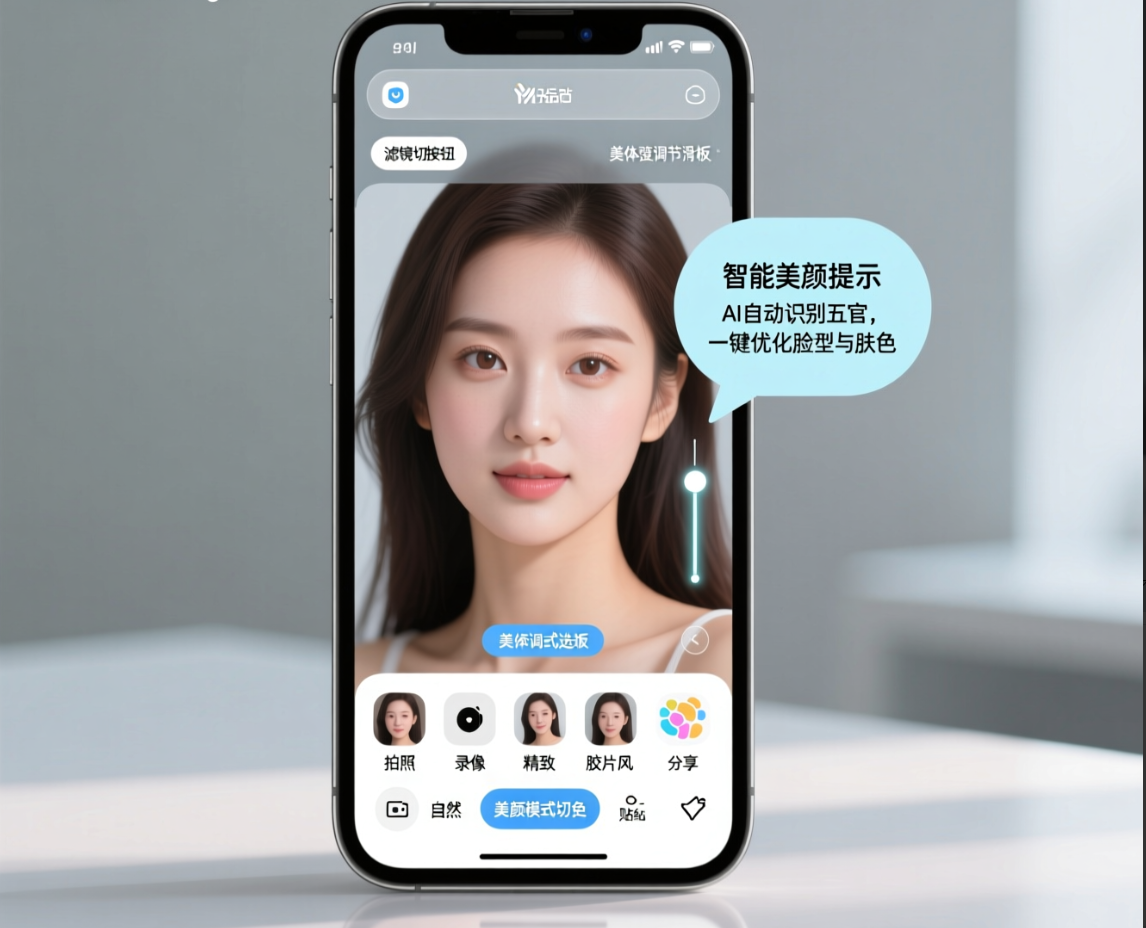

在直播、短视频、社交娱乐应用中,美颜SDK早已成为“标配”。用户点开相机的一瞬间,肤色、光感、轮廓都自动优化,一切看似轻盈自然。但对开发者来说,要让这些功能在 iOS与Android两端都保持同样的丝滑体验,却并非易事。

本篇文章,小编将从实际开发角度,拆解美颜SDK在跨平台适配中的核心难点与解决思路,帮助你在构建自己的AI美颜系统时少走弯路。

一、为什么跨平台适配是美颜SDK的最大挑战?

美颜SDK本质上是一个高实时性图像处理引擎,它需要在毫秒级别内完成多层滤镜渲染、AI人脸识别、特效贴图、肤色修复等复杂计算。而iOS与Android两大平台在底层架构上差异显著:

渲染层不同:iOS多采用Metal或Core Image,而Android则以OpenGL ES或Vulkan为主。

硬件加速能力差异:不同机型的GPU、DSP性能差异大,尤其在中低端Android机上,处理延迟会明显上升。

相机接口多样化:Android碎片化严重,不同品牌、型号的Camera API输出格式、旋转角度、帧率控制各不相同。

这些差异让“同一套算法效果在两端一致”变得非常棘手。

二、图像渲染的适配策略:Metal vs OpenGL

要实现真正的跨平台,首先要在底层渲染上找到“共通语言”。

目前主流的做法是采用跨平台渲染抽象层(Render Abstraction Layer)。

简单来说,就是在SDK内部自建一个渲染中间层,将上层AI算法与底层图形接口解耦。

例如:

iOS端使用 Metal 实现高性能计算;

Android端使用 OpenGL ES/Vulkan;

SDK统一通过中间层封装Shader逻辑和渲染管线。

这种方式的好处是:算法层不关心平台差异,在更新滤镜、调整美颜参数时无需重复开发,大幅降低了维护成本。

三、AI人脸识别与关键点检测的差异适配

AI美颜的核心在于“精准的人脸识别与关键点定位”。但不同平台在图像采集与AI推理上存在差异:

iOS设备通常具备更稳定的前置摄像头焦距与曝光控制,AI模型表现稳定;

Android则要应对各种分辨率、摄像头朝向、NV21/YUV格式不统一等问题。

解决方案通常是:

预处理模块标准化:统一图像输入格式为RGBA;

模型量化与动态加载:针对不同设备自动选择FP32/FP16/INT8版本,兼顾精度与性能;

GPU加速推理:在Android上利用NNAPI或GPU Delegate,在iOS上启用Core ML或Metal Performance Shader。

这样既能保证识别速度,又能让AI效果在两端尽可能接近。

四、性能优化:低功耗与低延迟的平衡

跨平台SDK的性能优化,核心在于找到**“实时美颜”与“设备性能”之间的平衡点**。

开发者常用的几种策略包括:

动态帧率调节:根据设备性能自动降帧,保持画面流畅;

多级美颜参数配置:高端机开启全特效模式,低端机只保留磨皮、美白基础功能;

GPU内存复用与纹理缓存:减少重复申请显存,提升渲染效率;

算法分帧执行:将AI识别、滤镜渲染分步完成,避免卡顿。

最终目标是让用户在任何设备上,都能获得“无感延迟”的体验。

五、测试与调优:适配不是一次性工作

跨平台适配永远是一个“动态过程”。

尤其对美颜SDK而言,功能越丰富、滤镜越多,设备兼容问题就越复杂。

建议在实际开发中:

建立自动化兼容测试体系,覆盖主流设备与系统版本;

通过A/B测试观察用户端帧率、发热、延迟等数据;

定期更新适配机型数据库,优化特定品牌(如小米、OPPO、vivo)机型表现。

唯有持续优化,才能让SDK在激烈竞争中保持优势。

结语:丝滑体验背后的技术温度

用户看到的只是“变美的一瞬间”,但背后却是算法、渲染、性能调优的协作成果。

一个真正优秀的美颜SDK,不仅要实现跨平台一致性,更要在复杂设备生态中保持稳定、流畅与温度。

未来,随着AI模型轻量化、跨平台框架(如Unity、Flutter)的成熟,美颜SDK的适配门槛将逐渐降低。但“丝滑运行”的追求永远不会过时——那是技术与美学的交汇点。