MATLAB基于类别加权灰靶决策的教学评价研究

一、 引言

研究背景与意义:

背景:高校/中小学教师教学评价是提升教学质量的关键环节,但其本身是一个多属性、复杂的决策问题。

现有问题:传统方法(如加权平均分、模糊综合评价)常存在指标权重主观、对数据灰色特性(信息不完全、不确定)考虑不足、难以对评价结果进行有效分级和诊断等问题。

意义:灰靶决策理论擅长处理“小样本”、“贫信息”问题,将其引入教学评价,能够更科学地处理评价中的不确定性和模糊性,使评价结果更具区分度和指导意义。

文献综述:

回顾国内外关于教学评价方法的研究(如层次分析法、模糊综合评判、数据包络分析等)。

综述灰靶决策理论在管理、工程、经济等领域的应用,及其在教育评价中应用的初步探索。

指出将“类别加权”思想与灰靶决策相结合,应用于教学评价的研究尚属前沿,从而引出本文的创新点。

二、 理论基础

灰靶决策理论:

核心思想:在灰色系统中,建立一个理想的“靶心”(最优模式),通过计算各决策方案(即被评价教师)与“靶心”的接近程度(靶心度)来进行优劣排序。距离靶心越近,方案越优。

关键概念:效果样本向量、标准模式、靶心、靶心度、灰靶变换等。

类别加权法:

主观赋权法:如AHP,通过专家判断,体现决策者的经验和偏好。特别适用于“师德师风”等定性指标。

客观赋权法:如熵权法,根据各指标数据本身的变异程度来确定权重,避免人为干扰。特别适用于“学生成绩提升率”等定量指标。

组合赋权法:综合主客观权重,得到更科学、合理的综合权重。这是“类别加权”思想的典型体现,即对不同性质的指标采用不同来源的权重进行合成。

核心思想:承认不同评价指标的重要性不同,且这种重要性可能来源于不同方面。

常用方法:

三、 基于类别加权灰靶决策的教学评价模型构建

步骤1:构建教学评价指标体系

设立一级指标(类别)和二级指标。

类别A:师德师风 (C1)

类别B:教学能力 (C2)

类别C:科研能力 (C3)

类别D:学生发展 (C4)

A1: 教书育人,为人师表

A2: 学术诚信,严谨治学

B1: 教学内容深度与前沿性

B2: 教学方法与手段多样性

B3: 课堂氛围与互动效果

C1: 论文发表质量与数量

C2: 科研项目级别与经费

D1: 学生评教分数

D2: 指导学生竞赛获奖

D3: 学生成绩平均提升率

示例:

步骤2:确定指标权重向量(类别加权)

确定类别权重

W_category = (w_C1, w_C2, w_C3, w_C4)

:通常采用主观法(如AHP),邀请教育专家对几个大类的相对重要性进行两两比较。

确定类别内指标权重:对不同类别的指标,可采用不同的赋权方法。

对于师德师风 (C1) 和教学能力 (C2):定性成分多,采用AHP法确定权重

W_A = (w_A1, w_A2)

,

W_B = (w_B1, w_B2, w_B3)

。

对于学生发展 (C4):定量数据多,可采用熵权法确定权重

W_D = (w_D1, w_D2, w_D3)

。

计算综合权重:将类别权重与类别内指标权重相乘,得到每个二级指标相对于总目标的综合权重。例如,指标B1的综合权重为

w_C2 * w_B1

。

步骤3:构造决策矩阵并进行无量纲化处理

假设有m位待评价教师,n个二级指标。构造初始决策矩阵

A = (a_ij)_{m×n}

。

由于指标量纲和类型(效益型、成本型、适中型)不同,需进行一致化和无量纲化处理(即灰靶变换),得到标准决策矩阵

B = (b_ij)_{m×n}

。

步骤4:确定靶心

从标准决策矩阵B的每一列中选取最优值,构成标准模式(靶心)

B0 = (b_01, b_02, …, b_0n)

。

对于效益型指标,取最大值。

对于成本型指标,取最小值。

步骤5:计算靶心度

计算每位教师的效果向量

B_i

与靶心

B0

的灰色关联度/欧式距离等,作为综合的靶心度

γ_i

。

常用公式之一(考虑权重的灰色关联度):

γ_i = (1/n) * Σ [w_j * ξ_i(j)]

,其中

ξ_i(j)

是第i位教师在第j个指标上与靶心的关联系数,

w_j

是该指标的综合权重。

靶心度

γ_i

越大,说明该教师的综合表现越接近理想状态,评价越高。

步骤6:综合评价与排序

根据计算出的靶心度

γ_i

对所有教师进行排序。

可以设定阈值,将教师划分为“优秀”、“良好”、“合格”、“待改进”等不同等级。

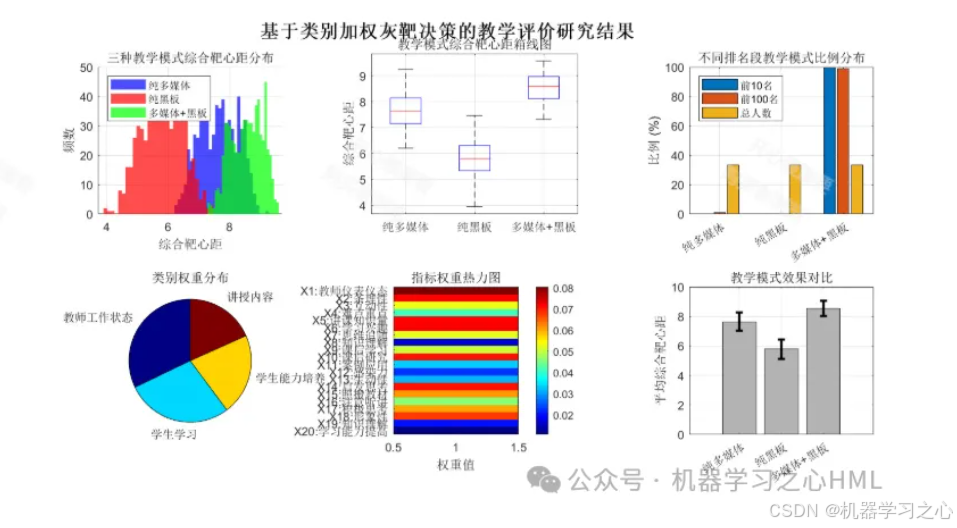

四、 实例分析

数据来源:选取某高校一个学院的10位教师作为评价对象。

数据处理:收集他们在上述指标体系下的原始数据(包括量化数据和专家/学生打分的定性数据)。

模型应用:

按照步骤2计算综合权重。

按照步骤3-5,计算10位教师的靶心度。

结果分析:

列出最终排序结果。

对比分析:将本模型的结果与传统的加权平均分法进行对比,分析差异及原因,突出灰靶模型在区分度和对不确定性处理上的优势。

诊断分析:对于排名靠后的教师,可以进一步分析其在各二级指标上与靶心的差距,找出其教学过程中的薄弱环节,为改进提供具体方向。

五、 结论与展望

研究结论:

本研究构建的基于类别加权的灰靶决策模型,能够有效整合主客观信息,科学确定权重。

该模型充分考虑了教学评价中的灰色特性,评价结果更为客观、合理,且具备良好的区分和诊断功能。

实例证明该方法可行、有效,为教学评价提供了一种新的思路和工具。

不足与展望:

指标体系的构建仍有优化空间。

权重的确定方法可以进一步精细化(如引入博弈论组合赋权)。

未来可考虑将模型软件化,或与大数据、人工智能技术结合,实现动态、智能的教学评价。