【硬件基础篇】:CPU如何被制造出来

文章目录

- 1. 从设计到实物

- 2. CPU的完整生产流程

1. 从设计到实物

从设计到实物:数字电路描述的是晶体管之间的连接关系,是设计层面;芯片是可以安装到电子设备中的实际元器件,是物理实体;CPU的生产过程就是从数字电路到芯片的物理实现过程。

半导体行业的产业分工:

- 设计:电子工程师使用计算机和EDA这些生产工具进行设计工作,没有生产线和工人,这样的公司称为“无晶圆厂IC设计公司”(Fabless)。

- 生产:芯片制造外包给专业的晶圆代工厂,工作内容包括生产晶圆、流片。

- 封测:封装和测试环节会外包给专业的封装测试厂商(如长电科技、通富微电)。

IC 设计公司的核心流程:

- 需求与规格定义:结合下游设备(如手机、服务器)需求,确定芯片的功能、性能、功耗等核心指标,输出芯片规格。

- 逻辑设计与验证:用硬件描述语言(如 Verilog)绘制数字电路逻辑,再通过 EDA 工具进行仿真验证,确保电路连接和功能符合设计要求。

- 物理设计与 tapeout:将逻辑设计转化为芯片的物理版图(即晶体管在晶圆上的布局),完成后向晶圆代工厂交付版图文件(tapeout),启动制造环节。

- 协助测试与迭代:收到晶圆代工厂的成品后,协助进行功能测试,根据问题反馈优化设计,为下一轮生产提供改进方案。

什么是CPU的纳米工艺?:

- 纳米技术(Nanotechnology)是利用单个原子、分子来生产制造物质的技术,纳米级别通常是指0.1nm~100nm,是目前微加工技术的极限。

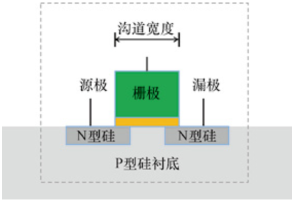

- CPU的纳米工艺是指栅极沟道的最小宽度。一个晶体管有3个引脚,晶体管导通的时候,电流从源极(Source)流入漏极(Drain),中间的栅极(Gate)相当于一个水龙头的闸门,它负责控制源极和漏极之间电流的通断。

- 栅极的宽度对芯片的功耗和响应速度都有影响。电流通过栅极时会损耗,栅极越窄则芯片的功耗越小。栅极越窄也可以使晶体管的导通时间变短,有利于提升芯片的工作频率。

2. CPU的完整生产流程

为什么把硅作为生产芯片的首选材料:

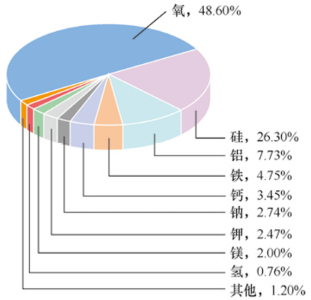

- 地壳中含量最高的元素是氧,占48.60%;其次是硅,占26.30%。所以硅是非常充足的资源,不会像石油、稀土一样成为稀有资源。

- 纯净的硅是良好的绝缘体,而如果向硅中掺一些杂质(例如某一种金属离子),就能够改变其导电性能,还可能根据掺进的杂质浓度来调节导电性能的高低。这样就可以方便地在一整块硅材料中做出绝缘的部分和导电的部分。

CPU的完整生产流程:

- 沙子:沙子的主要成分是二氧化硅(SiO2),主要来源是地壳中的岩石,岩石在外力作用下形成碎片,又在多年风化作用之下形成。

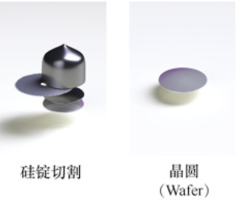

- 熔炼:对二氧化硅进行脱氧处理与多步净化,最终得到适用于半导体制造的高纯度硅 —— 其学名是电子级硅(Electronic Grade Silicon,简称 EGS)。这种硅的纯度极高,平均每百万个硅原子中,杂质原子数量不超过一个。通过硅净化熔炼得到的圆柱形大晶体称为硅锭(Ingot),质量约100kg,硅纯度为99.9999%。

- 硅锭切割:横向切割成圆形的单个硅片,每一片称为晶圆(Wafer)。

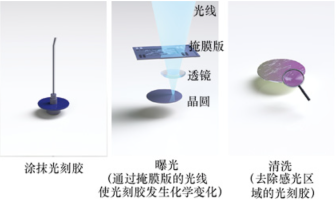

- 光刻:首先在晶圆表面均匀涂抹一层光刻胶(Photo Resist)。随后在光刻胶上方覆盖一块预先制作好电路版图的玻璃 —— 即掩膜版(Mask),其特殊之处在于:对应电路的区域呈透光状态,无电路的区域则为不透光状态。当紫外光照射掩膜版时,光线会透过其透光区域,照射到下方的光刻胶上,使被照射的光刻胶发生化学性质的改变。最后,用特定溶液对晶圆进行清洗,此时与电路区域对应的光刻胶(即被光线照射过的部分)会被溶解去除,从而在光刻胶层上留下与掩膜版一致的电路图案轮廓。

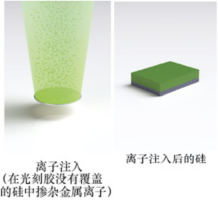

- 离子注入:向晶圆表面发射高速金属离子束,离子会精准轰击未被光刻胶覆盖的晶圆区域,并注入硅片内部。当金属离子的掺入浓度达到阈值时,这部分硅的电学性质会发生改变,从而具备导电能力。

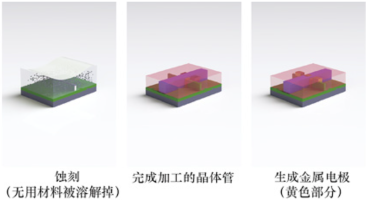

- 蚀刻:蚀刻的核心作用是在晶圆表面有选择性地去除部分硅层,例如为铺设金属导线铺设预留凹槽,其流程与光刻技术相配合。首先,通过光刻工艺在晶圆表面做好保护 —— 让不需要去除的区域被光刻胶完整覆盖,仅露出需要蚀刻的部分。随后,用特定酸液对晶圆进行清洗,此时未被光刻胶保护的硅层表面会被酸液溶解,逐渐形成向内凹陷的凹槽。这些凹槽恰好为后续金属导线的铺设提供了空间,便于精准完成电路连接。

- 生成多层电线:复杂的芯片往往是由多层硅组成的,在每一层硅加工完成后,需要将绝缘材料铺设在已经完成加工的硅层表面,然后再加工下一层硅。

- 晶圆测试:测试设备通过探针与晶圆上的芯片(Die)引脚接触,对每个芯片的功能、性能、功耗等指标进行检测,筛选出存在缺陷的芯片,确保后续流程仅针对合格芯片进行,提升最终产品良率。

- 晶圆切割:用锋利的切割工具把晶圆分成CPU晶片,每一个小片包含一个CPU的完整电路,每一个CPU晶片就是一个处理器的内核(Die)。

- 封装:CPU晶片被放到一个绝缘的底座上,这个底座称为衬底(也称为基片)。底座下面是用于连接到主板的焊点。晶片上面还要覆盖一个金属壳,称为散热片。衬底和散热片共同保护晶片不受外力损坏,合起来形成最终的芯片产品。

- 测试:芯片生产出来要进行各种检验,有瑕疵的芯片会被淘汰掉,合格的芯片装箱发货给计算机制造商。

生产芯片的3种基本手法:生长、挖掉、掺杂:

- 生长:是在原来的晶圆上堆积更多材料,是一个由少变多的过程。例如每两层之间的绝缘材料、金属线都是这样铺设出来的。

- 挖掉:是在原来的晶圆上去除一些材料,是一个由多变少的过程。例如在晶圆上挖出凹槽,就是用蚀刻的手法。

- 掺杂:是在原来的晶圆上渗透一些材料,是一个改变性质的过程。例如离子注入就是在硅表面渗入金属离子来改变其导电能力。

在芯片制造的 “生长”“挖掉”“掺杂” 三类加工环节中,均需依托光刻工艺与掩膜版,对晶圆上无需加工的区域进行遮蔽。因此,需反复执行 “涂抹光刻胶→覆盖掩膜版→紫外曝光→溶解光刻胶” 的流程:先让待加工区域裸露,再开展对应的生长、挖掉或掺杂操作;加工完成后,需将剩余光刻胶清洗去除。