聊聊连续、递增

1 引子

在性能工程中,想要明确知道当前业务在现有的生产环境,最高支撑的流量上限水平,就需要我们做如下几项工作:基准工程,容量工程,稳定工程,异常工程; 其中基础工程在整个事项工程是最基本的且为必须要做的节点工作,因为在基准工程中,找到系统的BUG,系统配置缺陷,系统性能相关问题是核心目的之一,同时也为容量场景提供可对比的基准数据;

2 连续、递增

在生产环境里业务的访问没有不连续的情况,并且生产环境中,用户量肯定是一个由少到多、有起伏变化的过程,在连续的过程中,用户量的递增也是由少到多,那么在整个性能过程中,只有连续,递增这能把场景的基调给定下来。

2.1 基准场景–连续、递增

在我们对一个系统完全不了解的情况下,我们先要搞清楚系统大概的容量能力是多少,具体要从哪里开始?就是从基准场景开始,比如说在这一个电商系统中,要测试 11 个业务,那是不是可以一上来就把这 11 个业务脚本都做出来,上去压呢?那肯定是不行的,因为我们还不知道每一个业务能跑到多大的 TPS,有没有性能瓶颈。如果直接混合去压,会导致多个性能问题一起暴露出来并产生相互的影响,这样的话我们分析起来会比较困难。所以,要先做单接口的基准场景,那具体怎么做?看一个具体例子,首先,拿几个用户测试一下登录接口的基本性能(PS:这个尝试的过程本身并不是基准场景),如下所示:

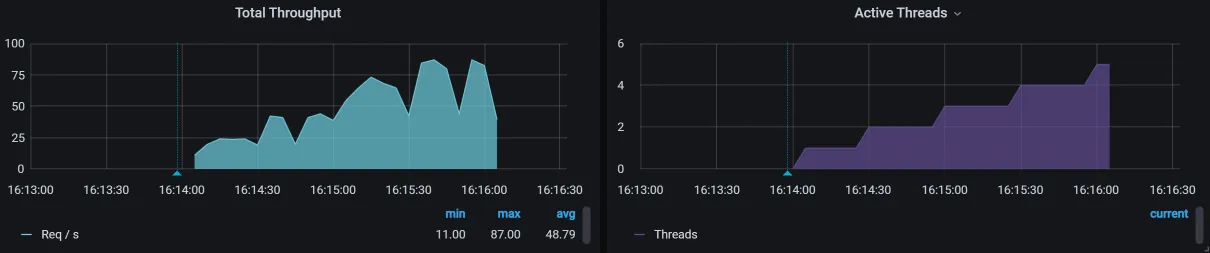

从图中,我们至少可以看出,1 个压力线程大概会产生 20TPS,那单接口的容量达到多少才不影响混合的容量场景呢?很显然,如果这是一个单登录接口,就必须高过 50TPS,这是最起码的。而现在用的是 8C16G 的机器,根据 CRUD 的测试经验,即使不走缓存,这样的操作要达到 500TPS 应该没什么问题,那在一个线程能产生 20 个 TPS 的前提下,我们先假设这个接口能达到的最大 500TPS 都是线性的,那就需要:线程数=500TPS÷20TPS=25个线程同时,因为 1 个压力线程大概会产生 20TPS,从 TPS 曲线上看还是上升的比较快的,所以我会考虑把 Duration(场景的持续时间)放长一点,目的是让压力不要增加得太快,而在这个缓慢增加的过程中观察各类曲线的变化,以判断后续的动作以及最大容量,在后续的各种压测过程中,在后续的压测场景中基本上都会以连续,递增来确定场景的加压过程。

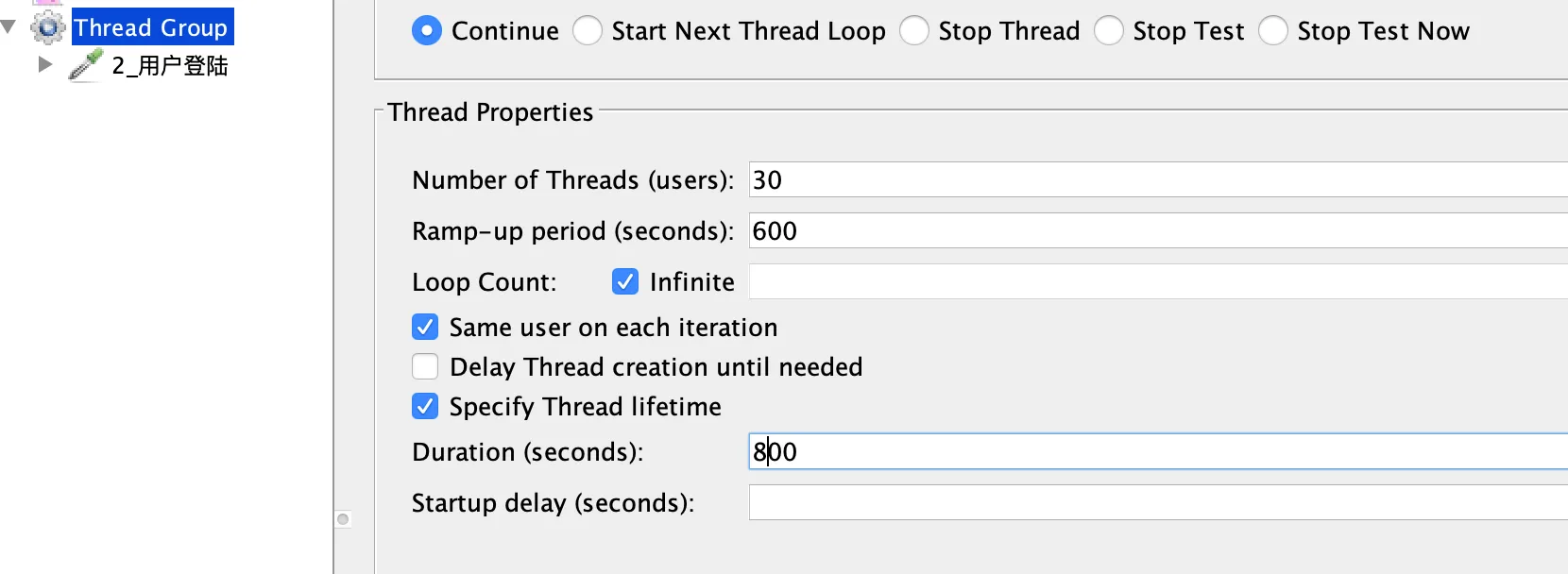

在图中,我上到了 30 个线程,这里也可以不要高出那么多,只要高出 25 个线程就可以了,把 Ramp-up period 设置为 600 秒,也就是 20 秒上一个线程,这样就会产生一个明显的连续递增的过程。

整体思路:

● 先确定单线程运行时的 TPS 值;

● 根据系统最大的预估容量设置场景中的线程数、递增参数等,强调一下,如果你不会预估容量,可以直接多加一些线程,然后在递增的过程中查看曲线的变化;

● 确定正式基准场景的压力参数。

对于其他接口,也用这样的思路一个个执行下去。当然,对于这个过程,我们也需要在测试过程中不断地修正,现在,我们根据上面讲述的过程,总结一下基准场景的目的:

● 获得单接口最大 TPS:如果单接口最大 TPS 没有超过容量场景中的要求,那就必须要调优。那如果超过了,是不是就不需要调优了呢?我们接着看第二个目的:

● 解决单接口基准场景中遇到的性能问题:也就是说,在做单接口测试时,碰到了性能瓶颈一定要分析,这就涉及到了性能分析逻辑。所以,性能分析基本上可以分为两大阶段:

第一阶段:硬件资源用完。即在基准场景中,我们要把 CPU、内存、网络、IO 等资源中的任一个耗尽,因为在这种情况下,我们很容易从全局监控的性能计数器中看到现象,可以接着去跟踪分析。*

*第二阶段:优化到最高 TPS。即在基准场景中,我们要把单接口的 TPS 调到最高,以免成为容量场景中的瓶颈点。

-

如果第一阶段的目标达不到,那么不用多想,必须要找瓶颈在哪里。要是硬件资源已经用完了,TPS 也满足了容量场景中的要求,那么,从成本的角度来考虑,这个项目就不需要再进行下去了。如果硬件资源用完了,但 TPS 没有满足容量场景中的要求,那就必须优化。

-

可以用一个登录接口先来执行一个单接口场景,看一下上面的思路如何落地的。

登录接口按照上面所讲的基准场景的设计步骤,我们先试运行一下这个接口的基准场景。注意,在基准测试中,试运行的过程只是为了看一下基本的接口响应时间,并不是为了完成基准场景。

从图中看,虽然场景执行时间并不长,但是 10 个线程上来就报了错,响应时间和 TPS 都不正常,只有 12.5TPS。这可怎么办?

问题现象

从上述图可知:用户登录的响应时间过长;TPS过低

-

分析过程

a) 折分时间,根据arm监控找到折分时间,找到响应时间慢的节点

b) 通过arths跟踪代码执行的链路 -

连续性(Continuity)

连续性要求在加压过程中,线程数或并发数的增加是连续的,而不是跳跃式的。例如,不应从100线程直接跳到300线程,而应是逐步、连续地增加。这种连续性有助于更准确地模拟真实用户行为,并且能够更精确地捕捉系统的性能变化 -

递增性(Incremental)

递增性强调在加压过程中,应逐步增加并发数或负载,以观察系统的响应变化。通过逐步增加负载,可以更准确地识别系统的性能拐点(如TPS和响应时间的变化)。例如,从小流量逐步升压,观察系统响应变化,并记录TPS和响应时间,寻找拐点 -

实施策略

● 从小流量逐步升压:从较低的并发数开始,逐步增加并发数,观察系统的响应变化。

● 观察系统响应:在加压过程中,持续监控系统的响应时间、错误率、资源使用情况等指标,以识别性能瓶颈。

● 记录数据:记录每个阶段的并发数、TPS和响应时间,以便分析系统的性能趋势。 -

重要性

连续和递增的加压策略不仅有助于更准确地模拟真实用户行为,还能更有效地识别系统的性能瓶颈和优化点。通过这种方式,性能测试不仅能够评估系统的最大承载能力,还能为系统的优化提供数据支持。

通过遵循连续和递增的加压策略,性能测试能够更准确地评估系统的性能表现,为系统的优化和改进提供有力支持