电压源和电流源学习理解

文章目录

- 前言

- 一、什么是电压源

- 二、什么是电流源

- 三、为什么要分这两种?它们分别是什么用途?

- 1. 用途:电压源

- 2. 用途:电流源

- 四、目前的主流的设计路线

- 4.1高精度低噪声电压源主流硬件设计开发路线

- 4.2高精度电流源目前的主流硬件设计开发路线

- 五、实现高精度与低噪声的关键技术

- 六、🚀 发展趋势与前沿应用

前言

什么是电压源,什么是电流源,为什么要分这两种,这两种分别是什么用途?

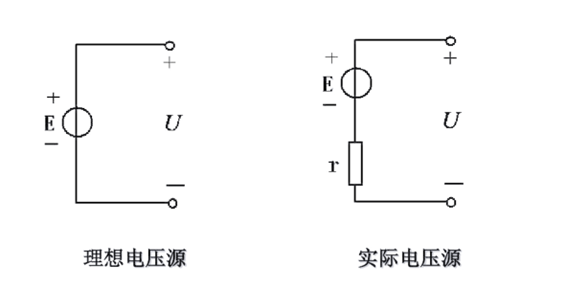

一、什么是电压源

核心定义: 一个理想电压源是一个两端电路元件,无论流过它的电流是多少,它都能保持其输出端电压恒定不变。

特点: 输出电压(V)是固定的,由电源本身决定。输出电流(I)则完全由它所连接的外部电路(负载)决定。

现实中的近似例子:

市电插座: 中国的家庭插座提供约220V的交流电压,无论你插上台灯(小功率)还是空调(大功率),电压基本稳定在220V左右(理想情况下)。

全新的干电池: 在电流需求不大时,它能够提供非常接近1.5V的电压。

实验室直流稳压电源: 当你设定好电压值时,它就是一个很好的电压源。

重要概念: 实际中的电压源并非理想状态,它有内阻。当输出电流很大时,内阻会分掉一部分电压,导致输出电压下降。所以,一个“好”的电压源,其内阻应该趋近于零。

重要概念: 实际中的电压源并非理想状态,它有内阻。当输出电流很大时,内阻会分掉一部分电压,导致输出电压下降。所以,一个“好”的电压源,其内阻应该趋近于零。

二、什么是电流源

核心定义: 一个理想电流源是一个两端电路元件,无论其两端电压是多少,它都能保持其输出电流恒定不变。

特点: 输出电流(I)是固定的,由电源本身决定。它两端的电压(V)则完全由它所连接的外部电路(负载)决定。

太阳能电池板: 在一定的光照条件下,它可以被近似看成一个恒流源,输出电流基本恒定。

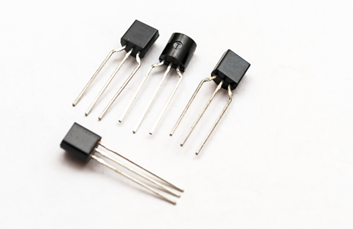

晶体三极管: 在放大区,其集电极电流主要由基极电流控制,可以看作一个受控的电流源。这是电流源在集成电路中最重要的应用之一。

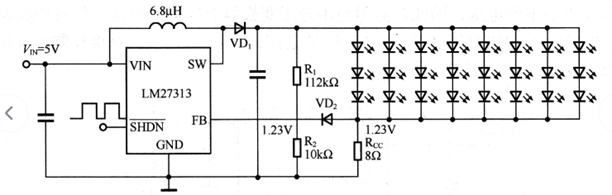

LED驱动电路: 为了稳定LED的亮度,防止其烧毁,通常会使用专门的恒流驱动电路。

重要概念: 实际中的电流源也非理想状态,它有内导(内阻的倒数)。一个“好”的电流源,其内阻应该趋近于无穷大,这样绝大部分电流才会被“逼”着流向负载。

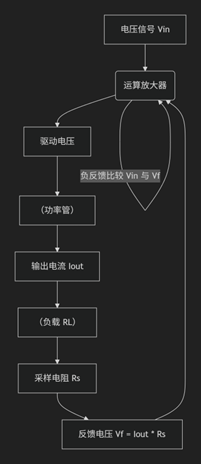

为什么电流能恒定,那其实还是不停的改变输出电压的大小来保证输出电流的恒定,那肯定会涉及到电流采样,以及反馈环路

三、为什么要分这两种?它们分别是什么用途?

区分这两种源的根本原因在于:自然界和电路设计中,存在两种不同的需求——“稳定电压”和“稳定电流”。

1. 用途:电压源

电压源的目标是提供一个稳定的工作平台。绝大多数电子设备都需要一个稳定的电压来正常工作。

为数字电路供电: CPU、内存、数字芯片都需要非常稳定且干净的电压(如5V, 3.3V, 1.2V)才能正确识别0和1。

为模拟电路供电: 运算放大器、音频功放等需要稳定的电压作为偏置和供电。

日常用电: 所有家用电器都设计为在220V/110V的标准电压下工作。

2. 用途:电流源

电流源的目标是精确控制电流的流动。在一些特定应用中,电流的大小直接决定了最终的效果或设备的寿命。

驱动LED: LED的亮度由流过它的电流决定,而其电压-电流关系是非线性的。微小的电压变化会引起巨大的电流波动,容易烧毁LED。使用恒流源驱动可以确保LED亮度稳定、寿命长久。

晶体管放大器的偏置: 用电流源做有源负载可以获得极高且稳定的增益。

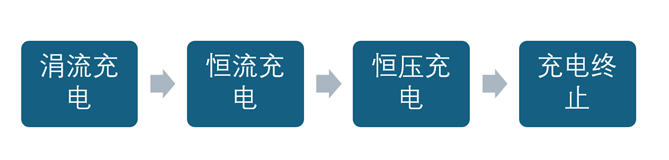

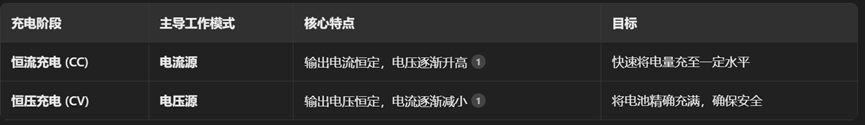

电池充电: 很多充电协议(如锂电池的恒流阶段)需要先用恒定电流充电,以快速安全地将电量充至一定水平。

手机充电器在本质上是一个电压源,更准确地说,它是一个提供稳定直流电压的开关电源。不过,为了实现快速、安全的充电,它在整个充电过程中会智能地结合电压源和电流源两种工作模式

测量仪表: 在需要高精度的场合,如用已知电流流过未知电阻并通过测量电压来计算电阻值(欧姆定律)。

四、目前的主流的设计路线

4.1高精度低噪声电压源主流硬件设计开发路线

高精度基准 → 精密DAC → 低噪声输出缓冲比如基准电压源(如ADR445)、高分辨率DAC(18位及以上)、低噪声运放(如AD8675)

通过电压反馈环路(监测输出电压),从而进行调节

4.2高精度电流源目前的主流硬件设计开发路线

电压基准 → V-I转换电路(运放+功率管)→ 高精度电流采样

需要用到高精度、低温漂采样电阻(如锰铜合金)、低噪声功率运算放大器

通过电流反馈环路(监测输出电流,常采用差分放大采样)

比如主控MCU通过DAC输出设定电压,经由高精度运放驱动功率晶体管构成的压控电流源(VCCS),实现电流编程输出。反馈环节采用低阻值分流电阻采样,信号经差分放大与滤波后送入ADC,形成闭环PID调节。

五、实现高精度与低噪声的关键技术

①精密的闭环控制与智能算法

无论是电压源还是电流源,都依赖于闭环反馈控制。现代设计普遍采用数字控制的PID(比例-积分-微分)算法或更先进的自适应控制算法。积分项(I)能消除静态误差,微分项(D)可预测变化抑制超调。通过高速数字信号处理器(DSP)实时调整,系统能快速响应负载突变,实现“无声”的稳定输出。

②全方位的噪声抑制与电磁兼容设计

“低噪声”是设计的关键挑战。主流方案包括:

元器件级:选择低噪声运算放大器和低等效串联电阻的电容。

电路板级:采用严格的PCB布局规范,如将模拟与数字地分离,采用星型接地,缩短高频信号路径,并对敏感电路进行屏蔽。

系统级:在电源输入端和输出端增加EMI滤波器和LC滤波网络,有效抑制内外部的电磁干扰。

③系统的温度补偿与长期稳定性维护

环境温度变化是导致精度漂移的主因。主流方案是引入温度传感器(如NTC热敏电阻),实时监测关键元件温度,并据此动态调整基准电压或控制参数,进行软件补偿。对于要求极高的应用,会选用温度系数极低的元件(如5ppm/℃的基准源和0.6ppm/℃的精密电阻)从硬件层面降低温漂。

④严格的校准与测试流程

高精度不是一蹴而就的。出厂前,每个单元都会使用比自身精度高一个数量级的标准设备(如六位半万用表、高精度电子负载)进行多点校准,建立误差修正表。同时,还会进行动态响应测试,使用电子负载和示波器验证电源在负载突变时的恢复能力,确保既稳定又迅速。

六、🚀 发展趋势与前沿应用

当前的设计路线正朝着更智能、更集成的方向发展:

数字化与智能化:越来越多地使用MCU或DSP作为控制核心,便于实现复杂的算法、自动调谐、故障诊断和远程通信。

多通道与协同控制:在量子计算、大规模探测器阵列(如超导转变边缘探测器TES)等前沿领域,需要成千上万通道的电压/电流源同步工作,这对多通道间的同步精度和协同控制提出了极高要求