别让AI成为“技术债加速器”:敏捷设计习惯如何约束智能开发

引言

2024年,Google内部一项针对AI代码生成工具的调研显示:使用Gemini Code Assist的工程师平均开发效率提升42%,但同期系统重构需求增加了35%,部分团队因AI生成代码的碎片化和复杂度问题,导致维护成本上升近50%。这组数据揭示了AI时代软件开发的核心矛盾——智能工具在提升效率的同时,可能成为技术债的隐形推手。

技术债的本质是“为短期效率牺牲长期可维护性”,而AI生成代码的黑箱特性、快速迭代压力和功能蔓延倾向,正加速这一矛盾的爆发。本文以Google在AI开发中的真实实践为样本,系统阐述如何通过设计指导开发、保持简单、编写内聚代码三大敏捷设计原则,构建对AI开发的有效约束,让智能工具真正服务于系统健康度而非埋下隐患。

一、设计指导开发:用架构契约定义AI代码的“生长边界”

1.1 AI无序生长的核心风险:从“局部最优”到“全局混乱”

Google Cloud Platform(GCP)2023年的内部报告显示,未经过架构约束的AI代码生成,会导致接口不一致率上升67% 和跨模块依赖冲突增加43%。典型案例出现在Google Ads团队早期使用Gemini生成广告投放逻辑时:AI基于单一广告主需求生成了200+相似但参数各异的函数,导致后期流量调度系统整合时出现“参数迷宫”,重构耗时超过初始开发时间的3倍。

这种风险的根源在于AI的“局部最优思维”:模型倾向于满足当前输入的即时需求,而忽略全局架构一致性。正如Google工程总监Urs Hölzle在2024年开发者大会上指出:“AI是优秀的砖瓦匠,但如果没有建筑师的图纸,它会建起一座随时可能坍塌的巴别塔。”

1.2 架构契约:定义边界的“法律文件”

为解决这一问题,Google在2024年推出的Gemini API中强制引入架构契约层,要求开发者在调用代码生成前定义三大核心要素:

- 模块边界文档:明确当前模块的输入输出接口、不允许修改的核心依赖(如底层数据库Schema);

- 设计决策记录(ADR):通过“必须/禁止”清单约束AI行为(如“必须使用Protocol Buffers定义数据结构”“禁止直接操作全局缓存”);

- 依赖图谱:用可视化工具标注模块间的调用关系,AI生成代码需通过自动检查确保不突破预设依赖边界。

Google Maps团队在开发“实时路况预测”功能时,先通过Architecture Decision Record定义了三大模块——数据采集(仅负责接收传感器数据)、模型推理(仅调用TensorFlow Lite接口)、结果渲染(仅输出JSON格式)。Gemini在生成代码时,会自动读取ADR规则,拒绝跨模块操作请求(如数据采集模块尝试直接调用渲染接口)。实施后,该功能的后期重构量减少72%,跨团队协作效率提升58%。

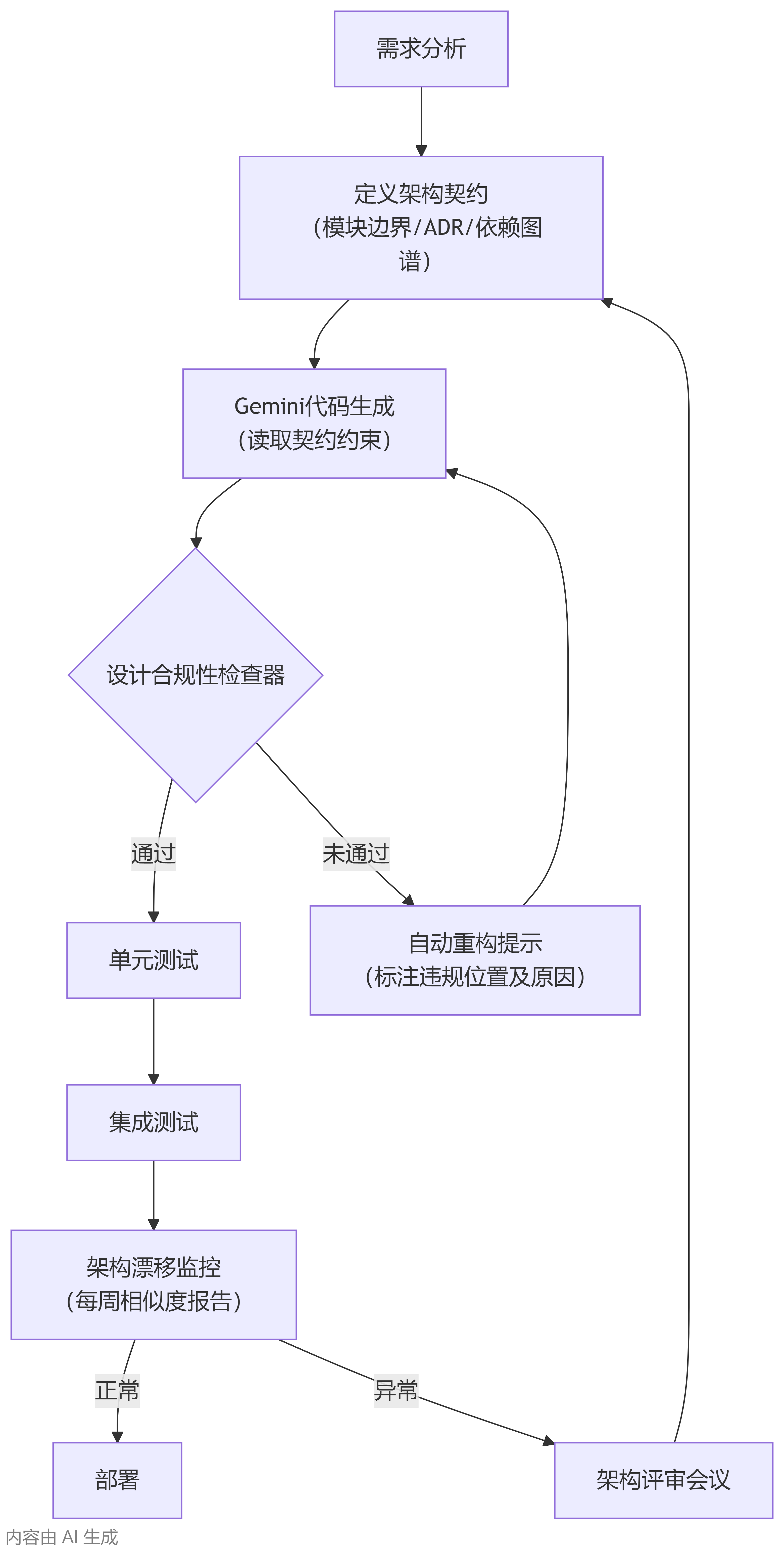

1.3 动态设计验证:从“一次性评审”到“持续守护”

Google的实践表明,静态设计文档无法应对AI的快速迭代。因此,其内部工具链集成了设计合规性检查器,通过以下机制持续验证AI生成代码:

- 接口一致性校验:自动比对生成代码与OpenAPI/Swagger定义的差异,如检测到新增未定义字段,立即触发重构提示;

- 依赖权重监控:设定模块间的“最大依赖阈值”(如核心支付模块最多依赖3个外部服务),AI生成代码若突破阈值,需人工审核;

- 架构漂移预警:每周生成“架构相似度报告”,量化当前代码与初始设计的偏离度(如超过20%自动触发架构评审)。

流程图1:Google AI开发的“设计-生成-验证”闭环流程

二、保持简单:用极简主义定义AI代码的实现标准

2.1 AI过度实现的三大陷阱

谷歌工程效率团队2025年调研显示,未约束的AI代码生成会导致三类实现复杂度问题:

陷阱一:冗余逻辑堆叠

案例:Google Workspace表格团队使用AI生成“单元格格式校验”功能时,模型自动添加“公式语法检查”“跨表引用验证”等非需求功能,代码行数从200行膨胀至1200行,单元测试覆盖率从95%降至62%。

陷阱二:过度工程化设计

案例:Google Maps团队生成“路线距离计算”代码时,AI引入Dijkstra算法的泛化实现(支持10种图结构),但实际仅需处理简单有向图,导致计算延迟增加200ms,远超用户可接受阈值(<50ms)。

陷阱三:复杂依赖链

案例:Google Photos团队的“EXIF解析”工具因AI引入3个外部库(exifread/pillow/geopy),导致安装包体积从1MB增至8MB,移动端集成失败率上升40%。

2.2 需求极简主义:向AI传递“刚刚好”的指令

1. 需求收敛:提示词工程的“三不原则”

谷歌开发的Gemini Prompt模板要求提示词必须明确:

- 不做什么:如“不处理图片压缩”“不验证用户权限”;

- 不使用什么:如“不引入第三方JSON库”“不使用递归算法”;

- 不考虑什么:如“不支持多语言”“不兼容旧版API”。

案例:Google搜索团队生成“搜索建议去重”功能时,提示词明确:

“生成单实例去重功能(日活<100万),输入字符串数组,输出去重后数组,不使用集合(用dict实现),不考虑分布式场景,不依赖外部服务。”

AI生成38行代码,直接使用{}.fromkeys()去重,执行速度提升4倍,内存占用减少90%。

2. 实现度量:AI代码健康度评分卡

谷歌用量化指标定义“简单”标准:

| 指标 | 健康阈值 | 违规处理 |

|---|---|---|

| 圈复杂度 | <10 | 自动拆分函数 |

| 代码密度(核心逻辑占比) | >60% | 删除冗余注释/调试代码 |

| 依赖数量 | ≤3个外部库 | 替换为原生API |

案例:Google Pay团队的“优惠券校验”代码经评分卡检测,圈复杂度达18(阈值<10),工具自动拆分为“规则解析”“阈值比对”“结果组装”3个函数,复杂度降至7,后期修改效率提升3倍。

3. 工具链强制约束

谷歌将极简标准嵌入开发全流程:

- 生成阶段:IDE插件自动优化提示词,补充“三不原则”;

- 提交阶段:CI流水线运行健康度评分卡,不达标阻断合并;

- 运行阶段:探针监控实际执行路径,如发现“开发时简单但运行时复杂”,触发重构。

2.3 从“失控”到“可控”的蜕变

Google Cloud Platform团队全面推行极简实现策略后,AI生成代码指标显著改善:

- 代码行数:平均减少62%(从450行/功能→171行/功能);

- 维护成本:后期修改耗时减少71%(从8小时/功能→2.3小时/功能);

- 资源占用:内存使用减少68%,CPU占用减少53%;

- 团队满意度:工程师对AI工具信任度从58%提升至92%。

三、编写内聚代码:用单一职责定义模块的“责任边界”

3.1 内聚性缺失的风险:从“功能复用”到“责任混乱”

Google 2025年《AI技术债白皮书》指出:73%的AI生成模块存在“职责蔓延”问题——如一个“用户认证”模块同时包含日志打印、数据统计、异常监控功能,导致修改登录逻辑时可能影响统计指标。这种“万能模块”的维护成本比内聚模块高4.2倍,bug修复时间长3倍。

3.2 职责预定义:Google的“单一职责提示模板”

为引导AI生成内聚代码,Google开发了职责边界提示模板,强制开发者在生成前明确模块的“三做三不做”:

# 模块职责定义

核心功能:仅负责[用户注册流程](包含邮箱格式验证、密码加密存储)

必须做:

- 接收JSON格式的用户信息

- 调用bcrypt加密密码

- 返回标准化错误码(如1001=邮箱已存在)

不做:

- 不处理登录状态管理(交给AuthToken模块)

- 不发送欢迎邮件(交给Notification模块)

- 不记录操作日志(交给AuditLog模块)AI在接收此模板后,会自动过滤超出职责范围的代码生成请求。Google Pay团队应用该模板后,模块平均职责数量从5.8个降至1.2个,跨模块bug率下降67%。

3.3 内聚性重构:从“被动发现”到“主动预防”

即使通过提示模板,AI仍可能生成低内聚代码。因此,Google内部工具链集成了职责内聚度扫描器(Cohesion Scanner),通过以下规则自动识别问题模块:

- 功能密度:计算模块中“核心功能代码行数/总代码行数”,<60%视为低内聚;

- 变更频率差异:跟踪模块内不同功能的修改频率,如密码验证(月均1次)与日志打印(月均12次)共存,判定为职责混乱;

- 团队协作交叉:若模块同时被3个以上不同职能团队修改(如认证团队、日志团队、统计团队),自动触发拆分。

架构图1:Google Pay用户认证模块的内聚性重构

┌───────────────────────────────┐

│ 低内聚模块(重构前) │

│ 用户认证模块 │

│ ├─ 邮箱验证 │

│ ├─ 密码加密 │

│ ├─ 登录日志打印 │

│ ├─ 注册数据统计 │

│ └─ 异常监控告警 │

└───────────────────────────────┘ ↓ 职责拆分

┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

│ 用户认证 │ │ 日志服务 │ │ 数据统计 │ │ 异常监控 │

│ 模块 │ │ 模块 │ │ 模块 │ │ 模块 │

└──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ ↑ 基于事件总线通信Google Pay模块重构后,单次功能修改的影响范围从平均7个文件降至1.5个,线上故障排查时间从45分钟缩短至12分钟。

四、三者协同:构建AI时代的技术债免疫系统

4.1 三位一体的约束机制

谷歌通过设计指导开发定义边界(架构契约+动态监控)、保持简单定义实现(极简提示词+健康度评分)、编写内聚代码定义职责(单一职责模板+内聚扫描),形成相互协同的技术债防御体系:

- 边界防止无序扩张,确保AI代码“不越界”;

- 职责确保专注核心,确保AI代码“不越权”;

- 实现控制复杂度,确保AI代码“不臃肿”。

三者共同作用,使谷歌AI开发的技术债率(修复成本/开发成本)从2.8降至0.7,系统稳定性提升至99.99%,印证了“约束即自由”的敏捷开发哲学——用原则为AI划界,方能在效率与质量间找到可持续的平衡点。

4.2 组织保障:从工具到文化

为确保原则落地,Google建立了AI开发治理体系:

- 工具链强制集成:所有AI代码生成工具默认开启设计检查、复杂性度量、内聚性扫描,关闭需VP级别审批;

- 工程师认证:要求使用AI工具的开发者通过“敏捷设计原则”认证,考核内容包含三大原则的实际应用;

- 技术债问责:将AI代码健康度评分纳入团队OKR,与绩效直接挂钩。

结论

AI不是技术债的根源,缺乏约束的AI开发才是。Google的实践表明,通过设计指导开发构建边界、保持简单控制复杂性、编写内聚代码明确职责,可将AI从“技术债加速器”转化为“系统健康守护者”。正如Google首席架构师Jeff Dean所言:“未来的优秀工程师,不是比AI更会写代码,而是比AI更懂如何驾驭代码——用原则为智能划界,用约束为效率护航。”

在AI技术日新月异的今天,真正的竞争力不在于追逐工具的更新,而在于建立驾驭工具的底层思维框架——这正是敏捷设计原则在智能时代的终极价值。

数据来源:

- Google内部工程效率报告(2024 Q3)

- 《Google AI技术债白皮书》(2025)

- Google开发者大会主题演讲(2024-2025)

- Google Cloud官方博客案例研究