电磁超材料及其领域应用优势

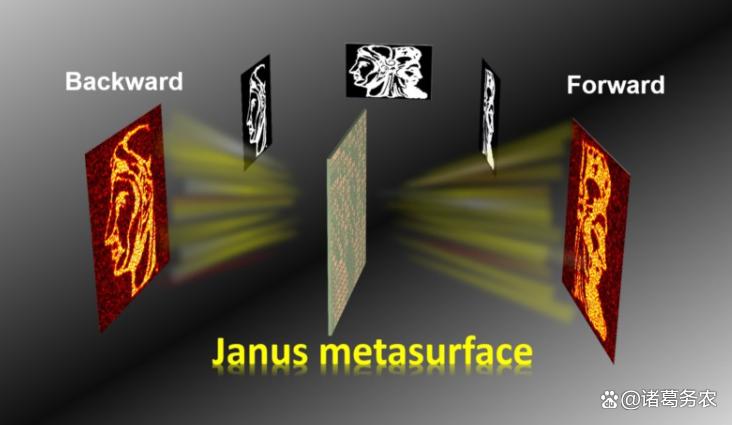

双面超构表面功能示意图

一、电磁超材料种类及其组成结构和性能

(一)柔性电磁超材料

1. 组成:基体为磁性复合材料(软磁材料如铁氧体、羰基铁、镍锌铁氧体 + 柔性粘接剂如液态硅胶、聚氨酯),周期单元为柔性导电材料(铜、银、液态金属如EGaIn合金)。

2 结构:磁性基体中嵌入周期性排列的金属片单元(圆形/正方形,尺寸≤5 cm),单元间距0.5–5 mm,整体厚度0.5–2 mm1。采用双层粘结设计,单元嵌入深度可调(0.1–1.9 mm)。

3. 性能:

强吸波:2–18 GHz频段吸波率>90%,填充比低至25%(传统需70%)。

可调谐:通过调整单元尺寸(r, l, t₂, t₃)和位置(h, d)调控吸收峰频率与强度。

机械柔性:液态金属单元支持大形变后性能恢复,适用于曲面贴装。

(二) 完美吸波超材料(PMA)

由金属谐振结构(如开口环SRR)和介质损耗层(陶瓷/聚合物基板)组成。结构采用亚波长单元周期排列,优化电/磁谐振使等效ε=μ,实现阻抗匹配。主要性能:

超薄高效:厚度仅0.007λ(λ为波长),吸收率>99%。

单元独立性:单元谐振独立,无需严格周期性,适合有限空间集成。

极化稳定:宽角度入射适应性,适用于雷达隐身天线罩。

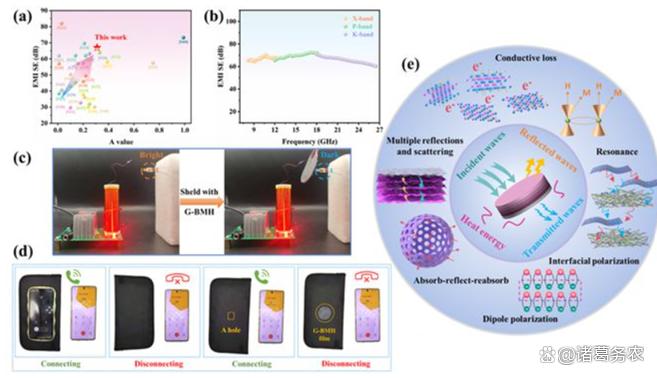

电磁双梯度复合薄膜电磁波损耗机理

(三)双面超构表面(Janus Metasurface)

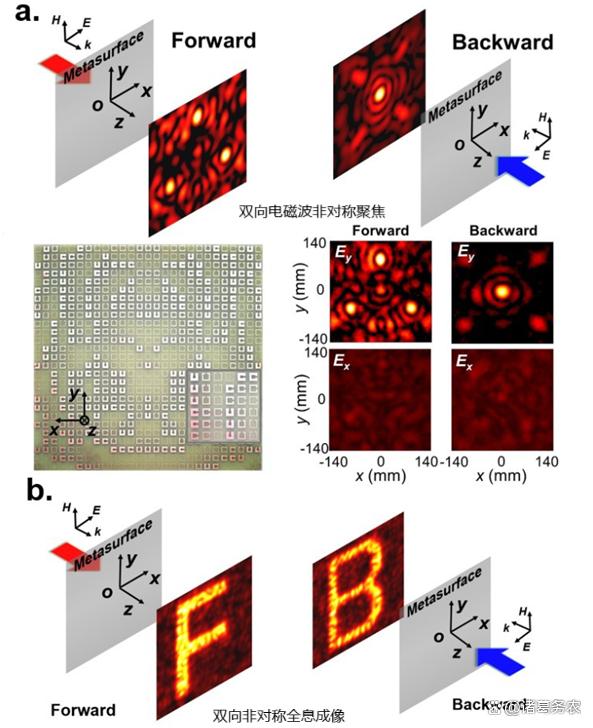

非对称金属微结构(如分形图案)刻蚀于介质基板(如FR4 PCB),采用双面异质设计:正反面结构独立,分别调控前向/后向电磁波。高集成度,亚波长厚度,适用于紧凑通信与成像系统。可双向调控,实现独立全息成像(如正反面显示不同图像)、非对称聚焦。

双面超构表面的实验验证

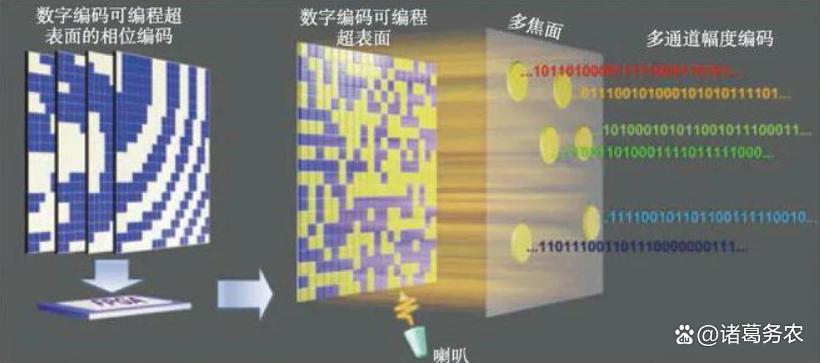

(四) 信息超材料(可编程型)

可重构单元(PIN二极管、MEMS开关集成于金属结构)加 FPGA控制电路。数字编码单元(“0”/“1”态对应不同相位),支持时空编码阵列。可实时编程,动态切换电磁功能(如波束扫描、调制通信信号)。实现信息融合,同步处理电磁波与数字信息,应用于新体制雷达/6G通信。

基于信息超表面的近场多通道信息传输

(五) 宽带吸收超材料

1. 合金基超材料。FeSiAl软磁合金加宏观周期结构,阵列周期与几何尺寸优化(如方形片间距调控)组合。可双频带吸收:4–8 GHz和10–15 GHz,-10 dB带宽覆盖5 GHz0;具备低角度敏感性,在45°入射内保持高吸收。

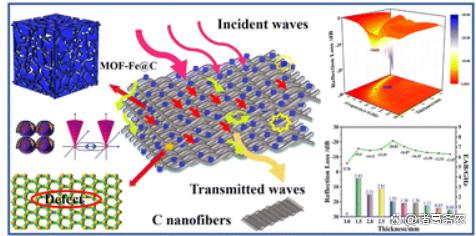

2. MOF衍生复合材料。MOF衍生方形Fe@C晶体加碳纳米纤维。采用3D多级孔结构,Fe@C晶体嵌入纳米纤维网络。性能具备强损耗机制:界面极化+导电损耗,最小反射损耗-28.09 dB(5.5 mm厚),可在超宽带宽有效吸收,带宽3.8 GHz(仅1.5 mm厚)。

MOF衍生方形Fe@C晶体加碳纳米纤维超材

(六) 低频吸收/高频透明超材料

由FR4 PCB基板加分形金属线(科克/希尔伯特结构)加环形外框组成。内部分形结构实现磁导率近零(低频吸波),外环结构实现高频透明。具备双功能和轻量化特征:吸收100 kHz–10 MHz低频磁场,同时透射>1 GHz高频电磁波。非全金属结构,适用于无线充电设备电磁防护。

(七) 分子级超材料

聚吡咯分子构建分裂环谐振器(SRR),分子级SRR阵列,内径仅2.49 Å。具备超宽频隐身性能,覆盖10⁶–10¹⁶ Hz(从射频到紫外),突破纳米加工极限。

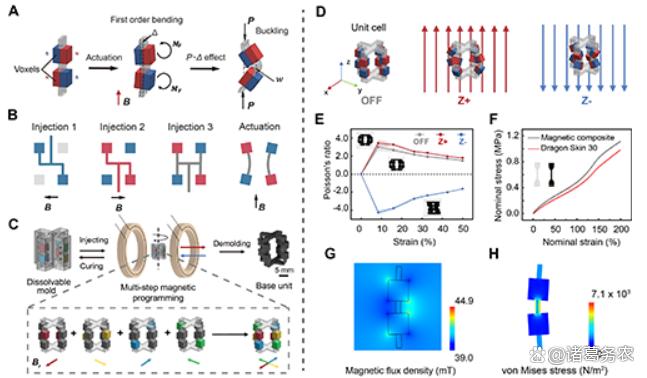

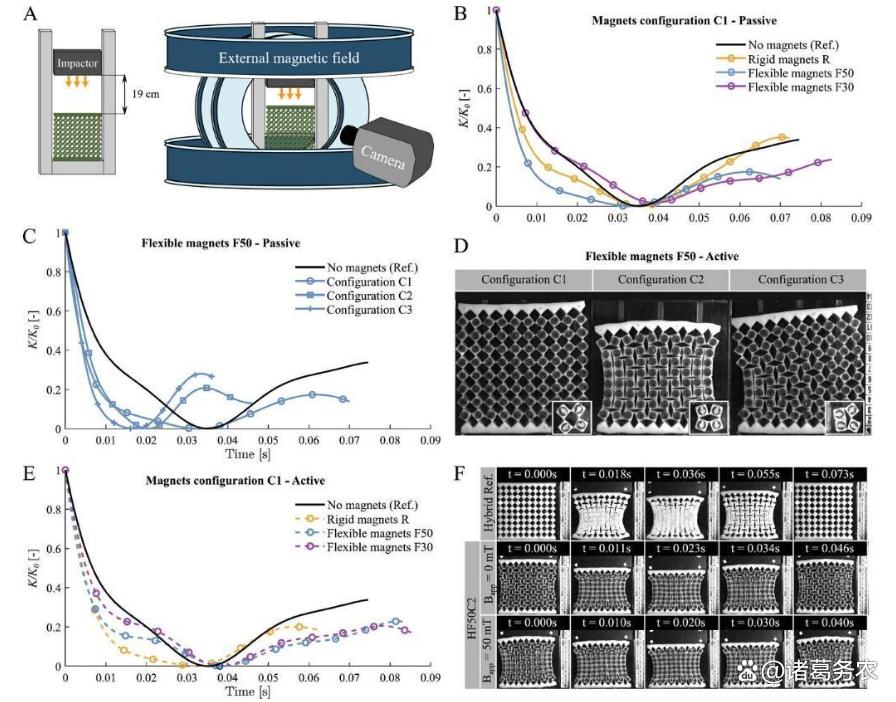

(八) 场响应智能超材料

由3D打印管状结构和流变流体(磁性颗粒悬浮液)组成,磁场控制流体固化,改变梁刚度。可瞬时变刚度,响应时间<1秒,拉伸刚度提升318%。也可无形状变化,适用于柔性机器人关节/自适应防护装备。

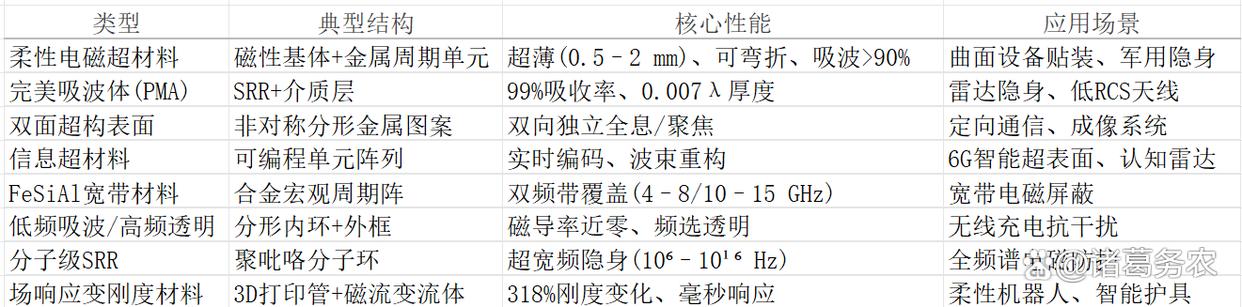

(九)电磁超材料关键性能对比表

主要电磁超材料及其结构性能和应用

(十)发展趋势与挑战

动态化:可调/可编程超材料逐步替代功能固定设计,如FPGA控制超表面。

多频融合:宽带/多频段吸收成为重点,如MOF衍生材料覆盖C/X/Ku波段。

跨尺度制造:从宏观(厘米级天线)到分子级(Å级SRR)的加工挑战。

智能化:结合AI优化设计(如遗传算法调参),实现自感知-决策-响应闭环。

产业瓶颈:高精度大面积制造(如纳米SRR量产)、多材料集成工艺仍待突破。

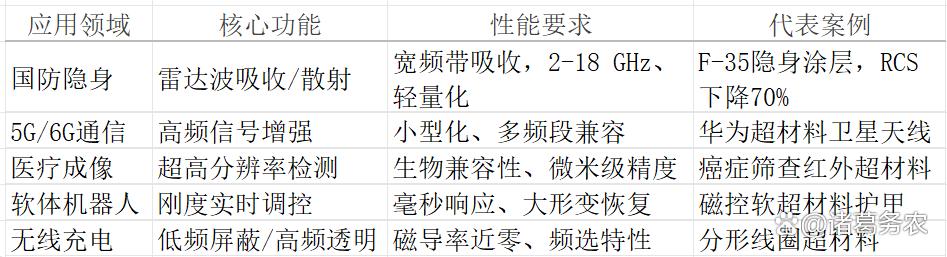

二、电磁超材料应用领域和使用要求

(一)应用领域及典型案例

1. 国防军工与航空航天

隐身技术:通过负折射率设计实现雷达波反向散射或吸收,显著降低目标雷达反射截面积(RCS)。典型案例,美国雷神公司为F-35战机研发的光子超材料隐身涂层,使RCS减少70%。中国光启技术将超材料应用于无人机全机身隐身设计。

雷达天线罩:超材料天线罩可选择性透射/吸收特定频段电磁波,提升雷达抗干扰能力。

2. 通信技术(5G/6G与卫星通信)

高性能天线:小型化,超材料天线尺寸缩小50%,同时提升信号覆盖半径20%;多频段支持,华为合作开发的超材料卫星通信天线,实现低剖面与宽频带兼容。

6G技术储备:太赫兹频段超材料天线可支持1Tbps传输速率,为6G基站提供硬件基础。

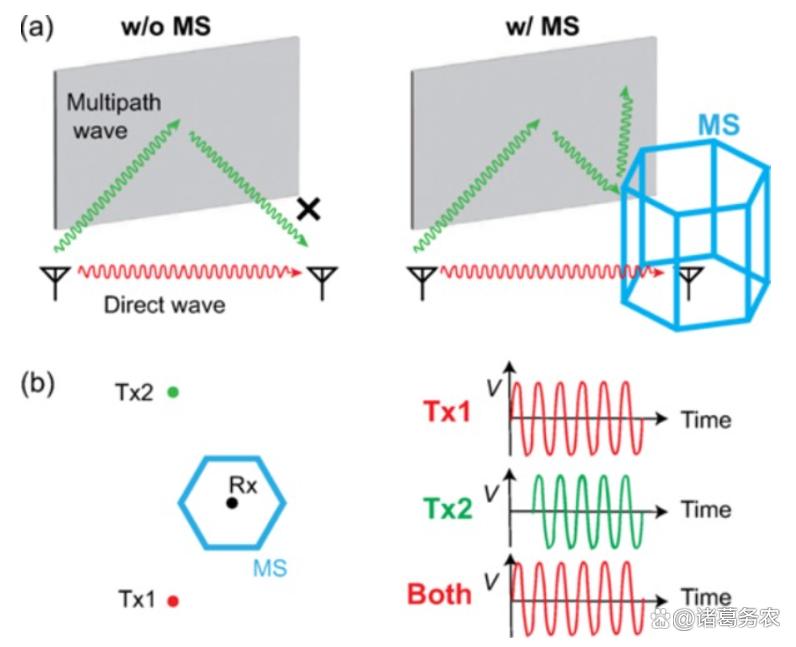

无源智能超构表面解决多径信号干扰问题

3. 医疗健康与生物医学

医学成像:红外超材料用于癌症早期筛查,灵敏度提升40%;超级透镜突破光学衍射极限,实现病毒级显微观测。

靶向治疗:磁性超材料在外部磁场引导下精准疏通血管或递送药物。

4. 消费电子与能源

降噪设备:声学超材料耳机可将环境噪音降低90%以上。

无线充电:低频段(kHz-MHz)屏蔽型超材料在吸收干扰磁场的同时保持GHz高频信号透明,提升充电效率。

太阳能增效:超材料光吸收层提升太阳能电池能量转换效率。

5. 新兴领域:软体机器人与柔性电子

智能护甲:磁性软超材料(MSM)通过磁场调控刚度(瞬时提升318%),实现冲击吸收自适应调节。

可穿戴设备:柔性超材料贴片集成于运动鞋底,动态调整区域软硬度以优化运动效能。

(二)核心应用优势

突破自然限制,实现负折射率、近零磁导率等自然界不存在特性,为隐身、超级透镜等技术提供物理基础。

性能可编程性,通过结构设计(如磁体排列、单元编码)动态调控电磁响应。例:信息超材料通过FPGA实时切换功能(波束扫描/信号调制)。

轻量化与小型化:高孔隙率结构(如五模超材料)兼顾轻质与高性能,波音公司利用超材料减重15%,单机年省燃油百万元。

多功能集成:双面超构表面(Janus Metasurface)正反面独立调控电磁波,实现双向全息成像。

(三)关键使用要求与挑战

1. 制造工艺要求

高精度加工:电磁超材料需亚波长尺度结构(纳米至微米级),依赖电子束光刻、双光子聚合等工艺,成本高昂(单台设备超千万元)。

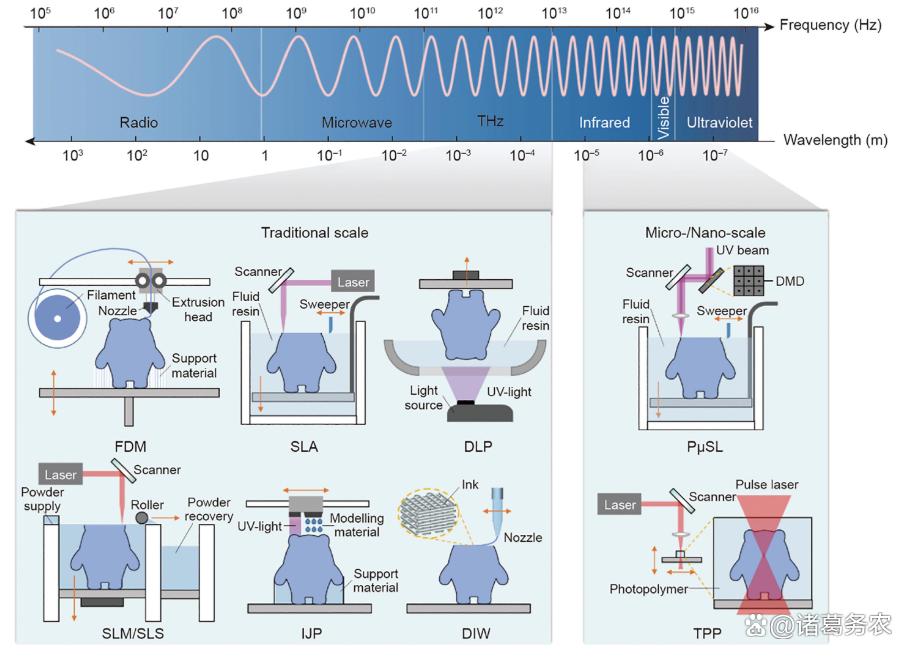

3D/4D打印突破:SLA/FDM打印实现复杂梯度结构,但多材料集成仍是难点。4D打印引入形状记忆材料,实现热/光/电刺激响应变形,适用于航空航天自适应部件。

EMM光谱和与3d-4d对应的制造精度

2. 材料与设计约束

特殊基材需求:磁性基体(铁氧体+硅胶)支撑柔性可弯折特性;MOF衍生Fe@C复合材料实现宽带吸收(-28.09 dB @5.5mm)。

多学科协同设计:需结合电磁仿真(如HFSS)、结构力学优化及AI算法(遗传算法调参)。

3. 环境适应性要求

频带稳定性:太赫兹超材料常温下寿命仅为传统材料的60%,需提升耐候性。

机械可靠性:柔性超材料需保证大形变后性能恢复(液态金属单元解决此问题)。

4. 成本与标准化挑战

生产成本高,纳米级加工与高端材料(如钛合金)导致单价居高不下,民用推广受限。标准化需求解决,中国发布全球首部《电磁超材料术语》国家标准(GB/T 32005-2015),规范术语与测试方法。但国际标准仍缺失,制约产业互通。

(四)应用领域与性能要求对比

电磁超材料应用领域及应用要求

(五)总结与展望

电磁超材料的核心价值在于“结构决定功能”,其应用已从实验室迈向产业化。短期,国防(50%市场份额)和通信(20%)仍是主导,6G/太赫兹技术推动民用增长;长期有待分子设计突破,如聚吡咯分子SRR实现全频谱10⁶–10¹⁶ Hz隐身,以及智能响应的实现,如4D打印炒AI实现自感知——决策闭环。亟待突破的瓶颈包括:跨尺度制造工艺(纳米⇋宏观)、多物理场耦合模型、成本控制(2030年市场规模预计450亿元)。

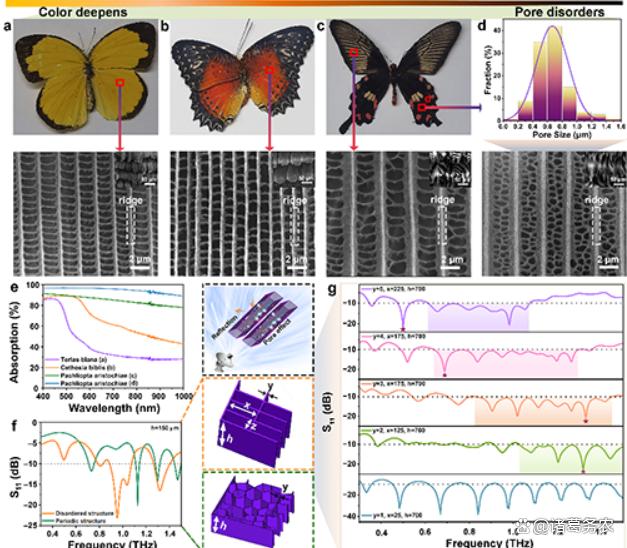

蝴蝶翅膀微观结构无序性孔结构电磁仿真

三、电磁超材料在电子对抗领域的应用

电磁超材料通过人工设计的亚波长结构实现自然材料不具备的电磁特性(如负折射率、近零磁导率等),在电子对抗领域尤其是无源干扰和隐身技术中引发了革命性突破。

(一)无源干扰技术:智能电磁环境操控

无源干扰指不依赖外部能源,通过材料自身结构实现电磁波散射、吸收或偏振转换,扰乱敌方雷达探测。电磁超材料在此领域的核心应用包括:

1. 多径信号选择性滤波:

技术原理:日本名古屋工业大学开发的时变互锁超表面,通过单元内耦合电路(含MOSFET开关)实现动态空间阻抗调控。首个到达信号触发面板谐振并传输,同时改变其他面板电路配置,自动阻挡后续同频延迟信号。

性能优势:首个信号强度提升10 dB,延迟信号抑制率>90%,且无需外部电源或信号处理电路。突破传统线性时不变(LTI)材料的限制,适用于低成本物联网抗干扰通信。

2. 极化干扰与假目标生成

交叉极化转换器:土耳其团队设计的八边形环状超表面,在Ku/K波段(13.4–33.6 GHz)将线极化波转换为交叉极化波,转换效率>87%,干扰雷达极化识别能力。

Van Atta阵列:通过超材料单元反向散射入射波,生成与真实目标雷达回波特性相似的假目标,用于欺骗敌方雷达。

磁场引导下的软超材料基础单元弯曲机制

(二)隐身技术:多频谱兼容与全向防护

现代探测系统采用雷达、红外、太赫兹等多波段协同,推动隐身技术向宽频带、全角度、多功能集成方向发展:

1. 雷达波段隐身:超薄宽频吸波

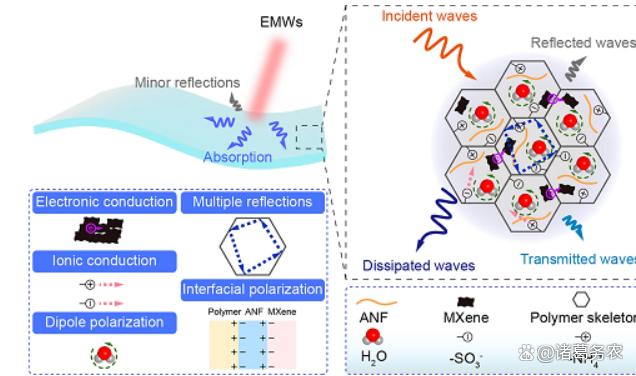

1)MXene基复合材料:

华南理工大学MRAg复合超材料:Ti₃C₂Tx MXene/还原氧化石墨烯/银纳米颗粒异质结构,通过界面极化、等离子体共振等8重损耗机制,在2.2 mm厚度下实现反射损耗-47.28 dB(吸收率99.998%),有效带宽8.08 GHz,同时缩减战机RCS达35.6 dB·m²。

Ni-MXene/PI磁性复合材料:磁性Ni纳米颗粒解决MXene高介电常数导致的阻抗失配问题,1.2 mm厚度下最小反射损耗-51.26 dB,带宽5.19 GHz,兼具力学强度与热稳定性。

2)超薄智能设计:

逆向优化超材料:韩国团队采用伴随优化法设计λ/20厚度(7.5 GHz对应仅2 mm)吸收器,在70°大角度入射下仍保持70%吸收率,计算效率较传统方法提升98%。

2. 全向太赫兹隐身:仿生结构突破角度限制

北航仿蝴蝶翅膀气凝胶:模仿蝴蝶翅膀无序孔结构,通过增强角散射降低角度敏感性。制备的MXene/CMC气凝胶在0°–60°入射角内太赫兹屏蔽效能>25 dB,同时兼容微波吸收与红外伪装。

3. 红外-雷达多频谱兼容隐身

南航电磁双梯度薄膜:受“蜜糖果仁千层酥”启发,细菌纤维素/MXene/空心Fe₃O₆纳米球构筑非对称梯度层。雷达波段:0.35 mm厚度下总屏蔽效能67.6 dB,反射率仅5.1 dB(吸收主导)。红外波段:表面发射率低至0.37,结合焦耳热调控实现主动热伪装,适应战场温差环境。

光学透明超材料发射器:飞秒激光直写超薄金属图案,实现双大气窗口(3–5 μm、8–14 μm)高反射(R>0.70),同步满足激光隐身(1.06/1.55 μm低反射)与辐射散热(5–8 μm高发射率0.64)。

(三)技术优势与军事价值

电磁超材料技术优势与军事价值

(四)技术挑战与发展趋势

1. 现存挑战

制造瓶颈:纳米级结构(如分子级SRR)量产难度大,成本高昂(如电子束光刻设备超千万元)。

环境适应性:太赫兹超材料常温寿命仅为传统材料的60%,需提升耐候性。

频带限制:多数吸波材料带宽<10 GHz,难以覆盖全雷达波段(1–40 GHz)。

2. 前沿方向

动态可调超材料:4D打印结合形状记忆合金,实现热/光/电刺激响应变形,用于自适应隐身蒙皮。

AI逆向设计:遗传算法优化多目标参数(如厚度、带宽、角度稳定性),缩短研发周期50%以上。

跨尺度集成:分子级设计(如聚吡咯SRR)向宏观器件延伸,实现全频谱(10⁶–10¹⁶ Hz)隐身。

军民融合:国防需求(如6G抗干扰)驱动民用技术(如无线充电屏蔽),2030年市场规模预计超450亿元。

(五)结论

电磁超材料在电子对抗中已从实验室走向战场:

无源干扰领域:时变互锁超表面解决了多径干扰的物理限制,为低成本抗干扰通信铺路;

隐身领域:从单一雷达吸波迈向雷达-红外-太赫兹多频谱兼容,仿生设计与梯度结构突破角度敏感瓶颈。

未来突破依赖于跨尺度制造、智能动态调控及多物理场耦合设计,进一步实现“侦-攻-防”一体化的新一代电子战系统。

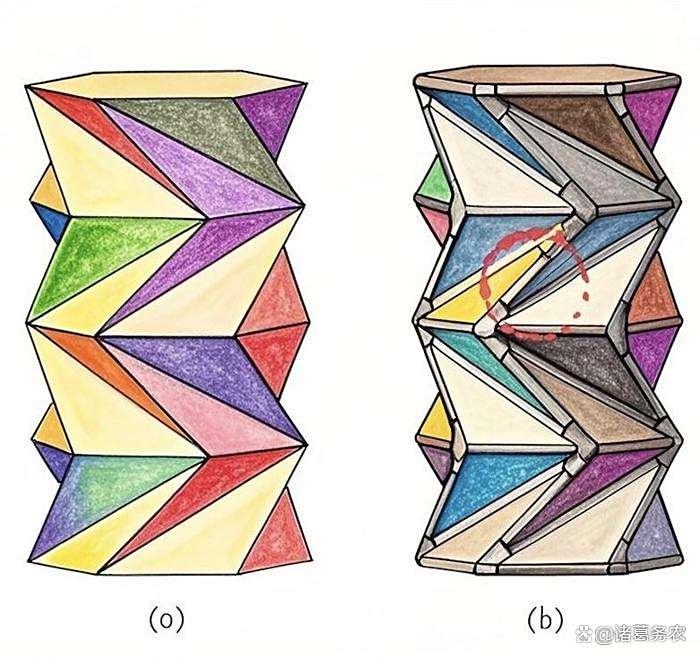

手性折纸驱动的超材料技术机器人

四、电磁超材料在人形机器人领域的应用

电磁超材料通过人工设计的亚波长结构实现自然材料不具备的电磁特性(如负折射率、可编程电磁响应等),在人形机器人领域正引发革命性突破。

(一)核心应用场景与技术原理

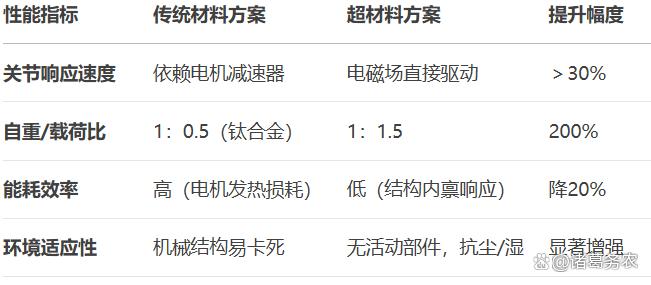

1. 关节驱动与力学性能提升—电磁调制关节

技术原理:光启技术利用超材料模拟人体肌肉纤维的感知与力学特性,通过电磁场调控材料微观结构,实现类似生物肌肉的收缩/舒张响应。

性能突破:关节响应速度提升>30%,能耗降低20%(对比传统伺服电机);支持毫秒级动态刚度调整,适应复杂地形(如攀爬、跳跃)。

2. 轻量化高强度结构

材料替代:超材料替代钛合金/铝合金等传统材料,实现自重减轻20%-30%,载荷能力提升50%。

结构功能一体化:将电磁隐身、能量吸收与机械支撑功能集成于单一结构(如机器人胸腔骨架兼具通信天线与承重功能)。

3. 柔性感知与触觉反馈

超材料4.0柔性传感:光启开发的柔性超材料表皮可模拟皮肤触觉,通过电磁谐振频率变化感知压力分布(精度达0.1 N);

自供能设计:集成压电超材料单元,将机械振动转化为电能,驱动分布式传感器网络。

4. 动态电磁隐身

战场隐蔽应用:光启计划2027年实现超材料5.0,支持机器人动态调节表面电磁波散射,降低雷达探测概率(RCS缩减>35 dB)。

磁性超材料用于生物医学软体机器人前景

(二)性能赋能效果对比

电磁超材料性能赋能效果对比

(三)产业化路径与生态布局

1. 光启技术:全链条智能制造。

五大生产基地,洛阳(原材料)、顺德(智造中心)、株洲/津南/乐山(新增基地),2025年下半年投产,单基地产能提升3倍;AI融合生产,研发效率提升40%,产品精度达微米级。

2. 普林斯顿“元机器人”:无驱动结构突破

技术原理:手性折纸单元(Kresling图案)结合磁性复合材料,外部磁场控制变形/移动;

应用潜力:医疗微型机器人(100微米级体内药物递送);热管理,表面温度27℃–70℃可调(适用于机器人散热系统)。

3. 生态协同

战略合作:光启联合AI算法、传感器企业,共建“超材料-机器人”创新联盟;

标准化推进:联合中汽中心制定人形机器人国家标准,CNAS认证检测体系保障可靠性。

(四)技术挑战与发展趋势

1. 现存瓶颈

制造成本:纳米级结构(如分子级SRR)加工依赖电子束光刻,单价为传统材料3-5倍;

动态控制精度:磁场驱动超材料的滞后效应(历史依赖变形)增加运动规划复杂度;

环境干扰:强电磁场中材料谐振频率易偏移(需自适应校准算法)。

2. 前沿方向

1)智能材料5.0(光启2027目标):

自主能量捕获:集成光伏超材料表面,续航提升50%;

多物理场耦合:同步调控机械/热/电磁性能(如极端环境作业机器人)。

4D打印结构:形状记忆材料实现热/光诱导自重构,适应任务动态需求。

2)军民融合场景:

国防技术迁移:航空器隐身超材料→机器人轻量化关节(光启已验证替代方案);

万亿市场渗透:2030年人形机器人市场规模预计破万亿美元,超材料成本降至传统方案60%,推动渗透率达5%。

(五)总结:超材料如何重塑人形机器人

性能跃迁:从“电机驱动”迈向结构内禀智能,突破自重、能耗、响应速度的物理极限;

功能集成:单一结构融合机械支撑、感知、通信、隐身等多功能,颠覆传统模块化设计;

制造范式:AI驱动超材料“设计-生产-测试”闭环,推动定制化量产(如光启五大基地)。

未来战场救援机器人可能同时具备:超材料关节(负重200 kg)、自供能柔性皮肤(触觉感知)、动态隐身(规避雷达侦测)——这一切不再依赖复杂电机与电池,而是源于材料本身的结构智慧。

五、电磁超材料在医学领域的应用

电磁超材料通过人工设计的亚波长结构实现自然界材料不具备的电磁特性(如负折射率、近零磁导率等),在医学领域正推动多场技术革命。

(一)医学影像增强:突破信噪比与分辨率瓶颈

1. 超低场磁共振成像(ULF-MRI)信噪比提升

重庆大学团队设计电感-电容(LC)谐振超材料阵列,通过优化电磁场分布增强信号捕获能力。超材料单元建模为串联LC线圈,采用重叠解耦和偏离式阻抗匹配技术解决多线圈干扰。在54.6 mT(2.32 MHz)超低场强下,水模型和人体手臂成像信噪比提升显著,图像质量媲美传统高场设备。临床价值在于:设备轻量化、免液氦冷却,成本降低90%,适用于战地救护和偏远地区移动医疗。

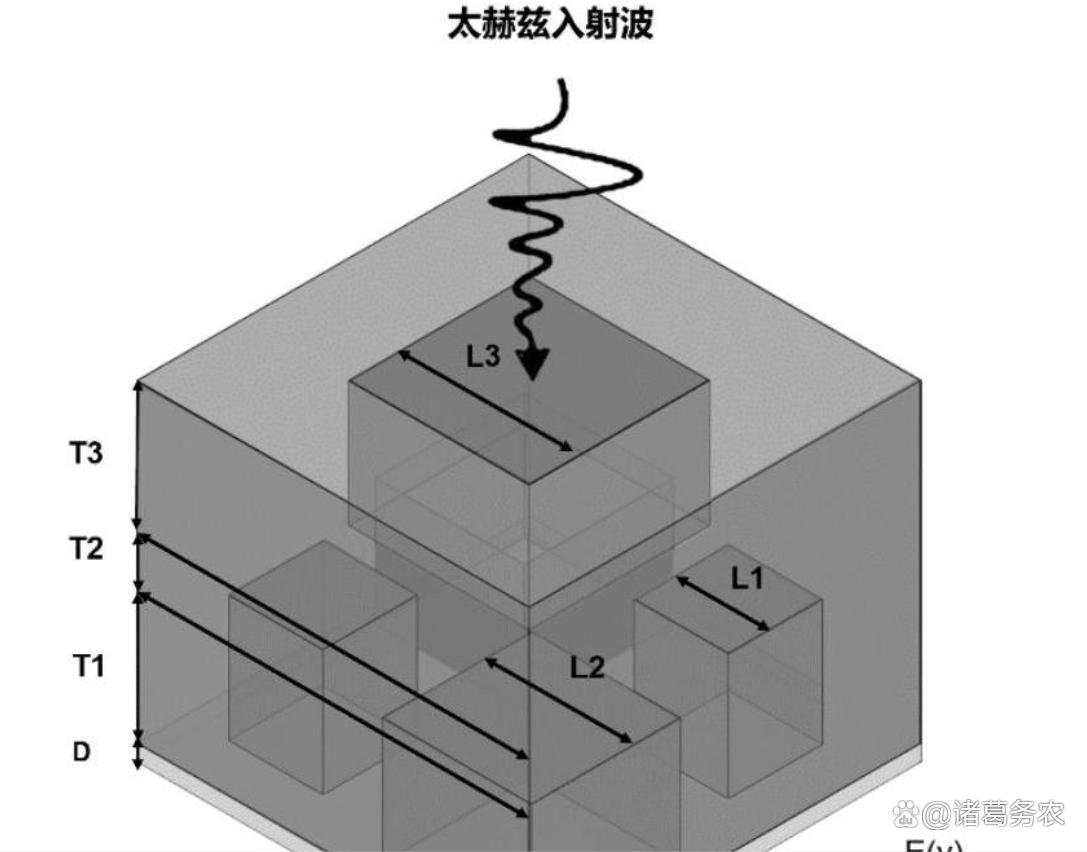

2. 太赫兹分子振动传感

西安交大团队开发3D打印太赫兹Anapole超生物传感器,利用过耦合谐振模式与分子振动相互作用,产生电磁诱导吸收(EIA)效应,实现生物分子特异性识别。灵敏度达0.54%/(mg· mL⁻¹)(D-葡萄糖检测),结合机器学习实现5类分子100%识别率。创新性采用面投影微立体光刻(PμSL)技术制备微米级精度立体结构,成本仅为光刻工艺的30%。

(二)肿瘤治疗创新:从热消融到精准动力学疗法

1. 射频动力学治疗(RFDT)

华中科技大学团队设计金纳米团簇稳定的镓铟液态金属纳米乳(GaNA),在射频电磁场下激发镓原子与O₂的三电子氧化还原反应,生成O₂•⁻、•OH等活性氧(ROS),诱导免疫原性细胞死亡(ICD)。ROS产量提升14倍,协同热疗抑制肿瘤转移,并激活CD8⁺ T细胞免疫响应。射频电磁波穿透深度>10 cm,克服光动力疗法(PDT)的组织穿透限制。

2. 压电材料增强动态疗法

超声激活压电超材料(如BiO₂?ₓ纳米片),通过能带弯曲驱动电子-空穴分离,在低氧肿瘤微环境中高效生成ROS。低氧环境下ROS产量提升8倍,且电场精准调控药物释放(如pH响应型阿霉素)。

(三)生物传感与精准诊断:高灵敏度即时检测

1. 双功能SPR-SERS生物传感器

Au-脊状双曲超材料(HMMs)通过表面等离子体共振(SPR)和表面增强拉曼散射(SERS)协同,增强电磁“热点”效应。体灵敏度6667 nm/RIU,SERS检测限低至10⁻¹³ M(R6G分子),成功识别尿素、尿酸等代谢物。

2. 磁性超材料靶向递送与成像

超顺磁性氧化铁(SPIO)纳米粒包裹间充质干细胞膜(DOX-SPIO@MSCs),在外磁场引导下靶向富集于肿瘤。兼具MRI造影(T₂加权成像)与化疗药物精准递送,诊疗一体化效率提升50%。

(四)药物递送系统革新:结构智能响应

1. 3D打印载药超材料支架

熔融沉积建模(FDM)或立体光刻(SLA)构建梯度孔隙结构,整合明胶-海藻酸钠复合水凝胶,实现pH/温度响应释药。拉胀结构(负泊松比)响应组织肿胀动态调节释药速率。

2. 磁性可编程药物载体

西班牙-哈佛团队设计磁性超材料,通过外部磁场调控菱形磁体阵列间距,改变材料刚度及药物释放动力学。血管疏通“磁性精灵”:磁场引导下变形推进,靶向清除血栓。

(五)挑战与未来方向

1. 技术瓶颈

生物相容性:光固化树脂引发剂(如Irgacure 2959)存在细胞毒性,需开发聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)等改性材料。

制造精度:纳米级结构(如分子级SRR)依赖电子束光刻,量产成本高(单台设备>千万元)。

动态调控滞后:磁场驱动超材料存在历史依赖变形,需结合AI算法实时校准。

2. 前沿趋势

多模态诊疗一体化:金纳米棒(AuNRs)超材料整合光热治疗与拉曼成像,治疗-监测同步化。

4D打印智能材料:形状记忆聚合物实现热/光诱导自重构,适应体内动态环境。

军民融合转化:航空隐身超材料→轻量化医疗影像设备(如便携MRI),成本预计2030年降至传统方案60%。

3. 医学领域应用性能对比表

电磁超材料医学领域应用性能对比

(六)总结:超材料如何重塑未来医疗

电磁超材料通过“结构设计决定功能”,在医学领域实现三大变革:

诊疗极限突破:从分子级检测(太赫兹传感)到深部肿瘤治疗(RFDT),解决传统技术穿透与灵敏度瓶颈;

设备平民化:便携式ULF-MRI让高端影像下沉至基层,成本降低一个数量级;

智能响应闭环:4D打印+AI实现“感知-决策-治疗”自驱动(如磁场导航血栓清除)。

未来手术机器人可能集成:超材料关节(负重200 kg)、自供能传感皮肤(触觉反馈)、靶向递药系统——这一切源于材料自身的结构智慧,而非复杂外部设备。

复合水凝胶的EMI屏蔽机理图

六、电磁超材料在柔性电子及可穿戴领域应用

电磁超材料通过人工设计的亚波长结构突破天然材料限制,在柔性电子及可穿戴领域展现出变革性应用潜力。

(一)核心应用场景与技术突破

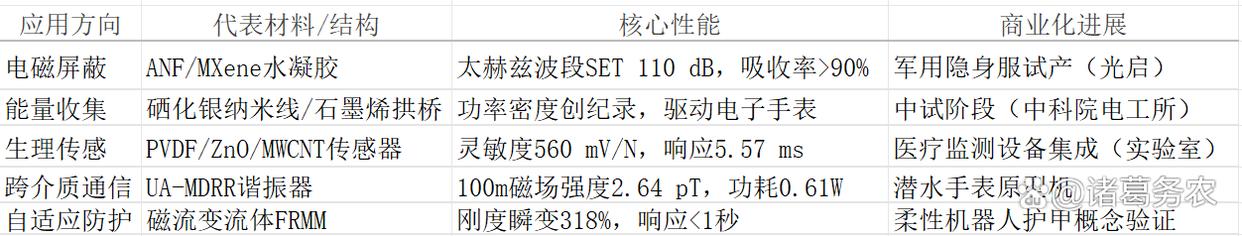

1. 柔性电磁屏蔽与隐身

纳米纤维/MXene聚电解质水凝胶(如ANF/MXene体系),利用聚电解质极性基团生成高迁移性中间水(IW),增强极化弛豫与离子传导。其性能优势在于:宽频吸收,X波段吸收率>90%,太赫兹频段屏蔽效能达110 dB(厚度仅0.35 mm);力学适配性,拉伸韧性提升200%,强粘附性(搭接剪切强度>20 kPa),贴合人体曲面。应用场景,可穿戴设备抗干扰贴片、军用隐身服(如光启技术动态隐身表皮)。

2. 自供能发电与能量收集

硒化银纳米线/石墨烯复合薄膜,拱桥结构设计提升温差利用率,功率密度创同类纪录,可驱动电子手表。压电材料采用PVDF/ZnO/MWCNT三元复合材料,NFEDW技术精准调控微结构:灵敏度560 mV/N(较纯PVDF提升20倍),响应时间5.57 ms。机械振动→电能转化,为柔性传感器供能。

3. 高精度生理传感

压电超材料传感器,集成于柔性基体,实现多生理信号同步监测。脉搏波监测分辨0.1 N微弱压力,R²>0.99线性度。关节活动追踪实时输出弯曲角度电压信号,用于康复评估。多信号融合系统:碳基应变传感器+摩擦纳米发电机+无线模块,构建贴附式智能感知器件(心跳、呼吸、体温多参数融合)。

4. 智能响应与自适应调控

场响应超材料(FRMM),3D打印管状结构注入磁流变流体,磁场触发瞬时刚度变化(拉伸刚度↑318%,响应<1秒),用于可穿戴护具冲击防护;4D打印结构,形状记忆材料实现热/光诱导形变,动态适配人体运动。

(二)前沿通信与跨介质交互

1. 可穿戴跨介质通信

超声驱动磁谐振器(UA-MDRR),压电陶瓷驱动永磁盘旋转,发射ELF磁场信号(100m处强度2.64 pT),功耗仅0.61W2。集成于手表,通过ASK/PSK调制传输摩尔斯电码“SOS”,解决水下应急通信难题。

2. 信号增强与无线充电

超材料天线,小型化设计(尺寸↓50%),提升穿戴设备信号覆盖半径20%。低频屏蔽/高频透明,分形线圈超材料实现kHz-MHz干扰吸收,同时透射>1 GHz通信信号,优化无线充电效率。

(三)产业化路径与市场生态

1. 制造技术革新

绿色印刷工艺,卷对卷(R2R)打印量产柔性RFID标签,成本降60%。多场耦合静电纺丝,振动力场/磁场协同调控,纳米纤维产能达1.8吨/天(千台规模)。

2. 市场布局与政策驱动

2023年中国超材料在可穿戴领域产值10亿元,预计2025年达20亿元(占比13%)。国家专项基金50亿元投入超材料研发,研发费用加计扣除150%6。

3. 企业生态:

光启技术五大生产基地布局,2025年产能提升3倍。中科院电工所:热电薄膜器件产业化,推动体温发电实用化。

(四)技术挑战与发展趋势

1. 现存瓶颈

纳米级加工(如分子级SRR)单价为传统材料3-5倍。柔性器件能源效率<15%,多模块集成易导致体积臃肿。生物相容性问题,光固化树脂引发剂(如Irgacure 2959)存在细胞毒性。

2. 前沿方向

多物理场耦合设计,热-电-磁协同超材料(如光启2027智能材料5.0),实现自供电隐身-传感一体化。AI驱动制造,遗传算法优化材料微结构,研发周期缩短50%。军民技术转化,航空隐身超材料→轻量化可穿戴关节(光启已验证替代方案)。

3. 柔性电子领域电磁超材料性能对比表

电磁超材料在柔性电子领域应用性能对比

(五)总结与展望

电磁超材料正重塑柔性电子与可穿戴设备的底层逻辑:

功能集成:单一材料融合电磁调控-能量收集-力学响应(如MXene水凝胶同时实现屏蔽与传感)。

制造革命:NFEDW、4D打印等技术推动微结构精准定制,成本预计2030年降至传统方案60%。

智能闭环:AI+动态超材料实现“感知-决策-响应”自驱动(如磁场触发护具刚性化)。

未来智能手环可能集成:体温发电薄膜(持续供能)+ 压电超材料皮肤(脉搏监测)+ 隐形通信天线(水下SOS发射)——这一切源于材料本身的结构智慧,而非堆叠的芯片与电池。

七、电磁超材料规模化应用现状及其潜在需求预测

(一) 规模化应用现状

1. 主导应用领域与成熟度

1) 国防军工(占比45%-62%)

隐身技术:美国雷神公司光子超材料涂层使F-35战机雷达反射截面积(RCS)减少70%;中国光启技术实现无人机全机身隐身。

雷达系统:超材料天线罩提升抗干扰能力,应用于导弹制导系统。

2) 通信(占比14%-20%)

5G/6G天线:华为超材料卫星天线尺寸缩小50%,信号覆盖半径提升20%;6G太赫兹频段(1Tbps传输速率)研发中。

低成本制造:卷对卷(R2R)印刷技术降低RFID标签成本60%。

3) 航空航天

轻量化结构:波音公司利用超材料减重15%,单机年省燃油百万元。

无人机应用:3D打印大型曲面超材料结构(集成石英纤维增强复合材料),实现3.03–18 GHz宽带吸波与承载性能。

4) 医疗与消费电子(新兴领域)

医学成像:超材料增强超低场磁共振(ULF-MRI)信噪比,设备成本降90%。

消费电子:声学超材料降噪耳机(环境噪音降低90%)、柔性可穿戴设备传感器。

2. 区域市场格局

北美主导(51%份额):雷神、洛克希德·马丁垄断高端军工市场。

中国高速增长(年增速15%-20%):2023年市场规模125亿元,政策驱动下国防占比48.6%。

欧洲转型:空客投资太赫兹超材料用于飞机通信。

(二) 规模化核心障碍

1. 技术与制造瓶颈

制造成本高昂:纳米级光刻设备单价超千万元,导致产品单价为传统材料3-5倍。3D打印尝试(如声学超材料)因材料强度不足,良品率仅40%。

性能稳定性不足:太赫兹超材料常温寿命仅为传统材料的60%。多数吸波材料带宽<10 GHz,难以覆盖全雷达波段(1–40 GHz)。

动态调控滞后:传统超材料功能固化,实时调控需依赖FPGA或磁场响应,存在历史依赖变形问题。

2. 产业链与标准化缺失

上游依赖进口:钛合金、镍基合金等高端金属材料国内自给率仅55%(2023年)。

国际标准缺位:仅中国发布《电磁超材料术语》(GB/T 32005-2015),欧美无统一标准。

3. 设计集成复杂度

多物理场耦合设计需跨学科协作(电磁学+AI+材料科学),中小企业技术储备不足。

(三)潜在需求与增长动力

1. 新兴应用场景需求,

6G通信:太赫兹超材料天线需求激增,支撑1Tbps传输速率(2030年商用)。

智能穿戴与物联网:柔性超材料表皮(光启技术)实现压力感知(精度0.1 N)与自供能。体温发电薄膜功率密度创纪录,可驱动电子手表。

绿色能源:超材料太阳能电池光吸收率提升,推动转换效率突破。无线充电屏蔽材料(分形线圈)需求增长,解决kHz-MHz干扰。

2. 政策与资本驱动

中国政策扶持:专项基金50亿元 + 研发费用加计扣除150%。

全球军备竞赛:国防预算年均增3%,隐身与电子战设备优先采购。

(四) 前景预测与技术突破方向

1. 市场规模预测

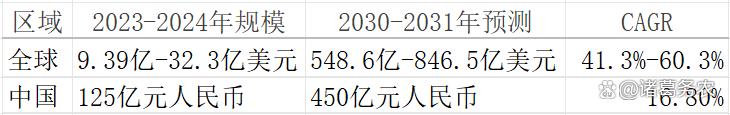

电磁超材料市场规模预测

2. 技术突破路径

态可调超材料:东南大学研发柱坐标系各向异性零折射率材料,实现全向辐射。4D打印+形状记忆合金,响应热/光/电刺激变形(航空航天自适应部件)。

跨尺度制造:分子级设计, 聚吡咯分子SRR(内径2.49Å)实现10⁶–10¹⁶ Hz全频谱隐身。AI逆向设计,遗传算法优化多目标参数,研发周期缩短50%。

多物理场耦合:光启“智能材料5.0”(2027目标)集成光伏发电与传感-隐身一体化。

3. 产业化落地场景

国防:2030年隐身涂层覆盖率达新型装备60%。

医疗:便携式ULF-MRI设备成本降至传统方案60%,基层医疗普及。

消费电子:超材料在智能穿戴渗透率2025年达13%(2023年8%)。

(五) 总结:规模化核心路径

电磁超材料的规模化依赖 “技术-成本-生态”三角突破:

降本增效:推广绿色印刷(R2R)、多场耦合静电纺丝(产能1.8吨/天),2025年成本降至传统方案60%。

动态智能化:FPGA编程超表面实现隐身/通信模式切换,适应复杂战场与民用环境。

军民融合:军工技术(如战机隐身)向民用(可穿戴关节)迁移,2030年民用市场占比升至37%。

未来十年,超材料将从 “实验室奇观” 走向 “产业支柱”:在6G基站、深空探测光子晶体光纤(NASA订单)、分子级诊疗等领域重构性能极限。

八、电磁超材料专利分析

(一)核心专利技术解析

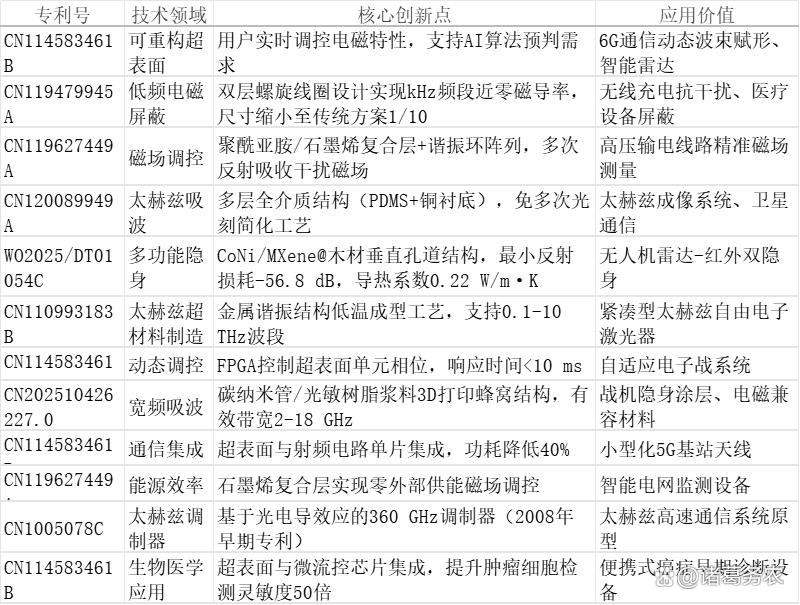

12项核心电磁超材料专利概要

电磁超材料核心专利

(二)代表性专利深度剖析

1. 可重构超表面(CN114583461B)

技术原理:通过嵌入式微电路控制超表面单元谐振状态,实现反射相位0°–360°动态切换。结合AI算法预测电磁环境变化,自动优化参数。

突破性:解决传统超材料功能固化问题,响应速度提升至毫秒级,为6G智能超表面奠定基础。

应用场景:战场通信中实时切换隐身/强信号模式,规避干扰。

2. 碳纳米管蜂巢吸波材料(CN202510426227.0)

制造创新:光固化3D打印碳纳米管/树脂浆料,结合氮气煅烧工艺,将蜂窝结构制备周期缩短50%,成本降低60%。

性能优势:密度仅0.32 g/cm³,有效吸波带宽覆盖2–18 GHz(军用雷达全波段),力学强度媲美铝合金。

军事价值:已应用于无人机机翼,实现结构-隐身一体化设计。

3. 双功能木材基超材料(WO2025/DT01054C)

自然仿生:保留天然木材矩形蜂窝孔道,通过CoNi/MXene填充实现电磁波多级散射与红外低导热(0.267 W/m·K)。

环境适应性:在298–673 K温度范围内性能稳定,适用于沙漠/极地等极端环境装备伪装7。

(三)技术演进与前沿趋势

1. 从静态到动态可调

早期:2008年太赫兹调制器(CN1005078C)依赖外部光控,响应慢。

现今:FPGA编程超表面(CN114583461B)实现毫秒级实时切换。

未来:AI自主决策动态超材料(光启2027规划)。

2. 跨尺度制造突破

宏观:3D打印蜂巢结构(厘米级)。

微观:分子级SRR设计(Å级)实现全频谱隐身。

挑战:电子束光刻设备成本超千万元,制约量产。

3. 多物理场耦合设计

电磁-热协同:木材基超材料同步解决吸波与红外隐身。

电磁-力学集成:蜂巢结构兼具轻量与高承载。

下一个前沿:电磁-生物场耦合(如肿瘤电场调控疗法)。

(四)总结:专利布局的战略方向

国防主导:隐身与通信专利占比超60%(如战机涂层、电子战系统)。

民用爆发:医疗(肿瘤检测)、能源(电网屏蔽)专利年增25%。

技术融合:AI+4D打印推动超材料向“自适应生命体”演进(如光启智能材料5.0)。

中国崛起:电子科技大学、南京信息工程大学等高校成专利主力,2025年全球占比或突破30%。

未来五年,动态可调与跨尺度集成将成为专利竞争焦点,而成本控制(如R2R印刷)和标准建设(如ISO/IEC超材料规范)是规模化应用的关键破局点。

【免责声明】本文主要内容均源自公开信息和资料,部分内容引用Ai,仅作参考,不作任何依据,责任自负。