知识贡献缺乏激励该如何改善

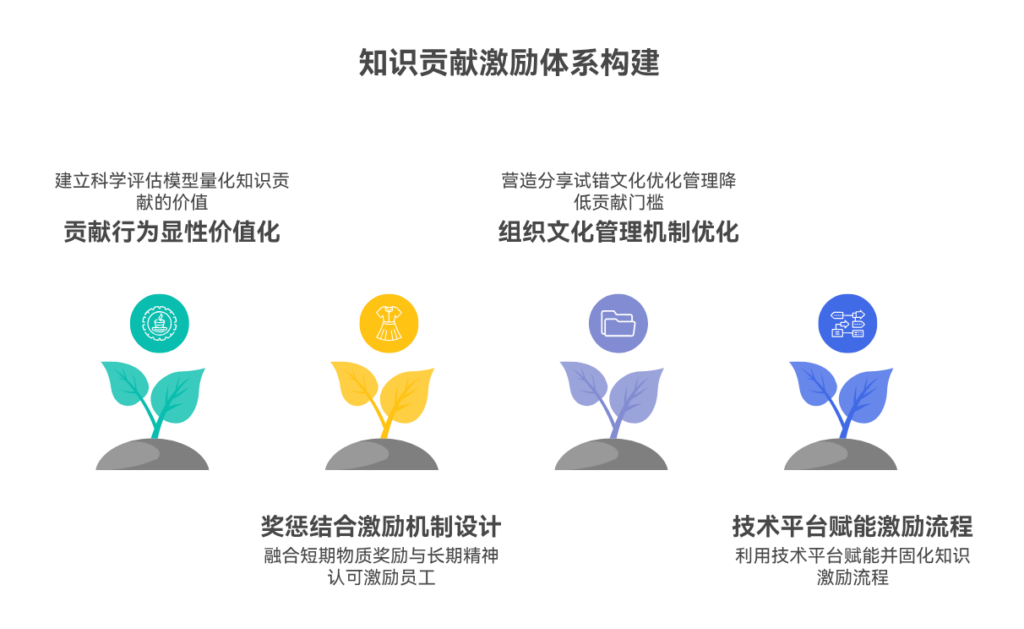

改善知识贡献缺乏激励的困境,需要构建一个系统性的、多维度驱动的激励体系,其核心策略在于将隐性的贡献行为显性化与价值化、融合短期物质奖励与长期精神认可、优化组织文化与管理机制以降低贡献门槛、以及利用技术平台赋能并固化激励流程。具体而言,组织必须超越简单的积分或奖金模式,通过建立科学的评估模型量化知识贡献的价值,并将其与员工的绩效评估、晋升通道紧密挂钩。

同时,要大力营造鼓励分享、宽容试错的文化氛围,通过公开表彰、授予荣誉、提供发展机会等精神激励方式,满足员工更高层次的自我实现需求。最终,通过制度化的保障和人性化的设计,让知识贡献从一种额外的“负担”转变为一种能带来切实回报和内在满足感的自觉行为。

一、诊断根源:为何员工不愿贡献知识

在着手设计激励体系之前,首要任务是深入诊断导致员工缺乏贡献动力的根本原因。这并非简单的“没有奖励”一言可以蔽之,其背后往往是复杂的组织、心理和流程性障碍的综合体现。许多组织错误地将知识贡献视为一种纯粹的利他行为,而忽视了其背后隐含的成本与风险。 对于员工个体而言,将自己经过实践摸索、总结提炼出的隐性知识,清晰、结构化地转化为显性知识(如撰写文档、制作教程),需要付出大量的时间和精力。这些付出往往是“隐性”的,在日常工作任务的优先级排序中,自然会被排在那些与KPI直接相关的“硬指标”之后。这便是典型的“公地悲剧”在知识管理领域的投射:个体付出的成本是确定的,而集体获得的收益是分散的,个体从中直接获益的路径却模糊不清。

更深层次的心理障碍来自于对“知识就是力量”的传统认知和组织内部的信任缺失。在一种竞争激烈或“部门墙”高耸的文化氛围中,员工可能会将自己的独到见解或高效方法视为个人竞争力的核心要素,担心分享后会削弱自身的不可替代性。他们可能还会担心,分享的内容如果不够成熟、存在瑕疵,是否会受到同事的嘲笑或上级的批评?这种对“犯错”的恐惧,极大地抑制了知识分享的意愿。正如组织行为学专家大卫·A·加尔文(David A. Garvin)所指出的:“心理安全感是学习型组织的基础。” 如果员工感觉在一个环境中分享知识是不安全的,那么任何激励措施都将收效甚微。因此,改善激励匮乏的状况,必须从解构这些贡献的“阻力”开始,对症下药,而非简单地“撒胡椒面”式地提供奖励。

二、构建双轨激励:物质与精神的协同效应

一个强大而持久的激励体系,绝不能仅仅依赖于单一的物质奖励,而应构建一个物质与精神激励并行不悖、相互促进的“双轨”系统。纯粹的物质激励,如奖金、礼品或积分兑换,虽然在短期内能够快速见效,吸引员工参与,但其边际效应递减规律非常明显,且容易将知识贡献这一高尚行为“商品化”,扭曲其内在价值。 当员工的贡献动机完全被外部奖励所驱动时,他们可能会倾向于追求数量而非质量,甚至出现为了获取奖励而“刷数据”的行为。一旦物质奖励的力度减弱或停止,贡献行为也可能随之戛然而止。这显然不是知识管理想要达成的可持续状态。

因此,精神激励作为另一条轨道,扮演着满足员工更高层次需求、激发内在动力的关键角色。 精神激励的形式可以多种多样,且往往成本更低,效果却更为深远。例如,公开表彰,在公司年会、部门会议等场合,对优秀的知识贡献者进行隆重表彰,授予“知识之星”、“分享达人”等荣誉称号,让贡献者获得极大的尊重感和成就感。赋予影响力,可以邀请顶级的知识贡献者成为内部讲师、领域专家或某个知识社区的“版主”,让他们有机会将自己的影响力辐射给更多人。提供发展机会,将知识贡献的积极性与表现,作为员工晋升、参与重要项目、获得培训机会的重要参考依据。这种将贡献行为与个人成长和职业发展路径相结合的方式,能够产生极为强大的牵引力。当物质奖励满足了员工的现实需求,精神激励则升华了其贡献行为的意义,二者协同作用,才能形成一个完整而富有韧性的激励闭环。

三、量化贡献:让隐性价值显性化

激励有效的前提是公平,而公平的基础是能够对贡献进行相对科学和透明的衡量。知识贡献的一大难题在于其价值的隐性化和滞后性,如何将其量化并与回报挂钩,是激励体系设计的核心技术环节。如果评价体系缺失或过于主观,不仅无法起到激励作用,反而可能因为“不患寡而患不均”引发新的矛盾。 因此,建立一套多维度的、量化的知识贡献评估模型至关重要。这个模型不应仅仅是简单地计算贡献的“数量”(如发布文档篇数),而应更侧重于评估其“质量”和“影响力”。

一个行之有效的评估模型可以包含以下几个维度:内容的质量评分,可以由领域专家或审核委员会对内容的准确性、完整性、创新性和可读性进行打分;内容的受欢迎程度,通过统计其浏览量、点赞数、收藏量等客观数据来衡量;内容的互动与反馈,计算该知识条目下产生了多少有价值的评论、问答和补充,这反映了其激发集体智慧的能力;内容的复用与应用价值,这是最关键也是最难衡量的一点,可以通过引用链接、案例反馈、甚至是与业务结果的关联分析来评估。例如,一篇优秀的销售技巧总结,如果被多位销售人员采纳并直接带来了业绩提升,其价值就应得到高度认可。通过将这些维度的数据进行加权计算,可以得出一个相对综合的“贡献值”,这个值可以作为积分、评奖、绩效评定的基础,从而让贡献者的每一份努力都被“看见”和“承认”。

四、融入日常:将激励机制流程化与制度化

零散的、运动式的激励活动难以形成长效机制,真正成功的激励体系,必须深度融入到组织的日常工作流程和管理制度之中,使其成为一种常态化的、可预期的机制。这意味着要将知识贡献从一项“额外任务”,转变为员工岗位职责的有机组成部分,并确保激励的兑现能够像发放工资一样及时和可靠。 这需要人力资源部门、业务部门和IT部门的通力协作。首先,在岗位说明书和绩效考核(OKR或KPI)体系中,明确纳入对知识分享和传承的要求。例如,对于技术专家,可以设定“年度内输出N篇高质量技术白皮书”或“培养N名初级工程师”等与知识贡献相关的目标。

其次,激励的兑付流程必须自动化、透明化。 员工通过知识库平台(如一些集成了文档协作管理系统的平台,例如PingCode)进行的每一次贡献行为,都应被系统自动记录和量化,其获得的积分或贡献值应实时更新并清晰可见。当达到某个奖励阈值时,系统可以自动触发奖励流程,或员工可以便捷地自助兑换。这种即时反馈和流畅体验,能够极大地增强激励效果。反之,如果奖励的申请和审批流程漫长而繁琐,则会严重挫伤员工的积极性。正如行为心理学中的“强化理论”所揭示的,一个行为发生后,积极的后果(奖励)出现得越快,该行为就越容易被巩固。因此,将激励机制固化到组织的管理流程和技术平台中,是确保其能够持续、高效运转的根本保障。

五、文化引领:营造安全的分享土壤

所有的激励制度和流程,最终都需要在适宜的文化土壤中才能生根发芽、开花结果。如果组织文化本身是封闭、保守、互相提防的,那么再精妙的激励设计也难以奏效。因此,营造一个心理上安全的、鼓励开放交流和知识分享的文化氛围,是改善激励困境最根本、也是最具挑战性的一环。 这种文化的塑造,核心在于领导者的身体力行和持续倡导。当管理者自己率先垂范,主动分享自己的经验、教训,甚至是失败的案例,并对团队成员的分享行为给予及时的、真诚的肯定和鼓励时,一种积极的分享风气才能自上而下地建立起来。

创建一个“宽容试错”的环境至关重要。组织需要明确传递一个信息:不完美的分享远胜于完美的保密。 对于员工分享的初步想法、尚未完全成熟的经验,应予以鼓励和保护,而不是苛责其不够完善。可以设立一些非正式的分享渠道,如“奇思妙想”论坛、“踩坑经验”分享会等,降低分享的心理门'槛。同时,要建立健康的反馈文化,鼓励建设性的批评和讨论,而非人身攻击或消极指责。当员工确信自己的分享会得到尊重,提出的问题会得到回应,犯下的错误会被理解时,他们内在的分享欲望才会被真正点燃。正如管理咨询公司麦肯锡在一份关于组织健康的报告中强调的,信任和开放的沟通是高绩效团队的关键特征。这种文化氛围与外在的激励体系相结合,才能共同构成驱动知识贡献的强大引擎。

六、赋能与减负:用技术降低贡献成本

激励不仅仅是“做加法”(提供奖励),同样重要的是“做减法”(降低贡献的成本和障碍)。如果贡献知识的过程本身过于复杂、耗时,那么即使有奖励的诱惑,许多员工也会望而却步。 因此,利用先进的技术工具为员工赋能和减负,是提升激励效果的重要杠M。一个现代化、用户体验友好的知识管理平台是基础。这个平台应该具备便捷的内容创作和编辑功能,支持富文本、Markdown等多种格式,让员工能够像写朋友圈一样轻松地记录和分享想法。智能化的搜索功能也必不可少,它能确保贡献出的优质内容能够被需要的人快速找到,这种“被发现”和“被使用”的感觉,本身就是一种强有力的激励。

更进一步,技术平台应当能够主动地、智能地辅助员工进行知识沉淀,而不是被动地等待他们来贡献。 例如,系统可以智能分析日常的沟通记录(如在企业即时通讯工具中的讨论),当识别到有价值的问答或解决方案时,可以主动提醒相关人员将其一键转化为知识库条目。一些优秀的知识管理工具已经开始探索这类功能。此外,通过提供丰富的模板库(如项目复盘模板、会议纪要模板、技术方案模板),可以帮助员工结构化地进行思考和总结,大大降低内容创作的难度和时间成本。当贡献知识变得像呼吸一样自然和简单时,员工的参与意愿自然会大幅提升。技术在此处扮演的角色,是知识贡献激励体系的“基础设施”,它通过优化体验、简化流程,从根本上降低了参与的门槛,使得整个激励体系的运转更加顺畅高效。

常见问答 (FAQ)

问:在推行新的知识贡献激励政策时,最容易遇到的阻力是什么?应如何应对?

答:推行新激励政策时最常见的阻力主要有三类。第一是**“怀疑与观望”,员工可能因为经历过以往失败的类似项目,对新政策是否能持久、是否公平持怀疑态度,因此初期参与度不高。应对策略是“试点先行,以点带面”,选择一个基础好、意愿强的团队作为试点,集中资源打造成功样板,用事实和数据来证明新政策的有效性和公平性,然后逐步推广。第二是“中层管理者的阻力”,部分中层管理者可能认为这会增加他们的管理负担,或者与现有业务目标冲突。应对策略是加强沟通,让他们充分理解知识管理对团队长期发展的价值,并将推动团队知识贡献纳入对中层管理者自身的考核之中,使他们的目标与组织目标保持一致。第三是“资源投入不足”**,激励需要成本,无论是物质奖励还是运营人力,如果高层口头支持但实际资源不到位,政策就无法落地。应对策略是在项目初期就制定详尽的预算和资源计划,并向决策层清晰地阐述投入产出比(ROI),争取到坚定且持续的资源承诺。

问:对于非量化的知识贡献(如在会议中提出一个关键想法),应该如何进行激励?

答:激励非量化的、即时性的知识贡献确实是一个挑战,但这对于营造全面的分享文化至关重要。核心思路是**“及时识别与即时认可”**。首先,需要赋能各级管理者,让他们成为“激励的传感器”,敏锐地识别团队中这类有价值的贡献。当团队成员在会议上、在讨论中提出一个绝妙的点子或解决方案时,管理者应当场给予口头表扬和肯定,这种即时的、公开的认可,其激励效果有时甚至超过物质奖励。其次,可以建立一种轻量级的“点赞”或“Kudos”机制,允许同事之间互相为对方的智慧贡献点赞或发送虚拟徽章,这种同伴间的认可同样能带来巨大的心理满足感。再次,对于其中特别有价值的想法,可以鼓励提出者将其进一步深化,并形成正式的知识文档或提案,然后纳入到常规的量化激励体系中。最后,在定期的团队复盘或绩效沟通中,管理者应将这些“闪光时刻”作为员工积极性和创造力的证明,记录下来并作为综合评价的一部分。

问-:如何避免激励机制导致员工只追求数量而忽视质量的“刷分”行为?

答:避免“刷分”行为,关键在于建立一个以质量和价值为导向的、多维度的评估体系,而非单一的数量统计。首先,引入人工审核与专家评审机制。对于申请高级别奖励或在绩效评估中占重要权重的内容,必须由领域专家或知识管理委员会进行质量审核,不达标的内容即使浏览量再高也不能获得高分。其次,在评估算法中大幅提高质量和影响力的权重。例如,被采纳为“最佳实践”的文章、被官方教程引用的内容、或者直接解决了某个重大技术难题的方案,其获得的贡献值应该是普通文章的数十倍甚至上百倍。可以引入“引用次数”、“解决问题采纳率”等更能反映实际价值的指标。第三,建立反馈与举报机制。允许用户对低质量、抄袭或无意义的内容进行举报,并设立相应的惩罚措施,对于恶意“刷分”的行为进行公示和处理,以儆效尤。最后,加强文化引导,持续向员工传递“贡献真知灼见比发布十篇口水文章更有价值”的理念,并大力宣传那些以高质量内容获得认可的榜样