跨网络通信:路由器如何实现全球互联

目录

一、跨网络的两台主机通信

二、采用不同通信标准的两个局域网内的主机通信

三、路由器实现的“认路”功能、数据传输:封装与解封装

四、认识IP地址

五、为什么访问目标主机需要经过路由器?

1、网络划分

2、寻址与转发

六、目的IP地址的核心意义

七、IP地址 vs. MAC地址:角色对比

八、IP网络层的宏观意义

1、屏蔽底层差异

虚拟地址空间

一切皆文件

2、实现互联互通

3、提供透明服务

九、宏观通信流程总结

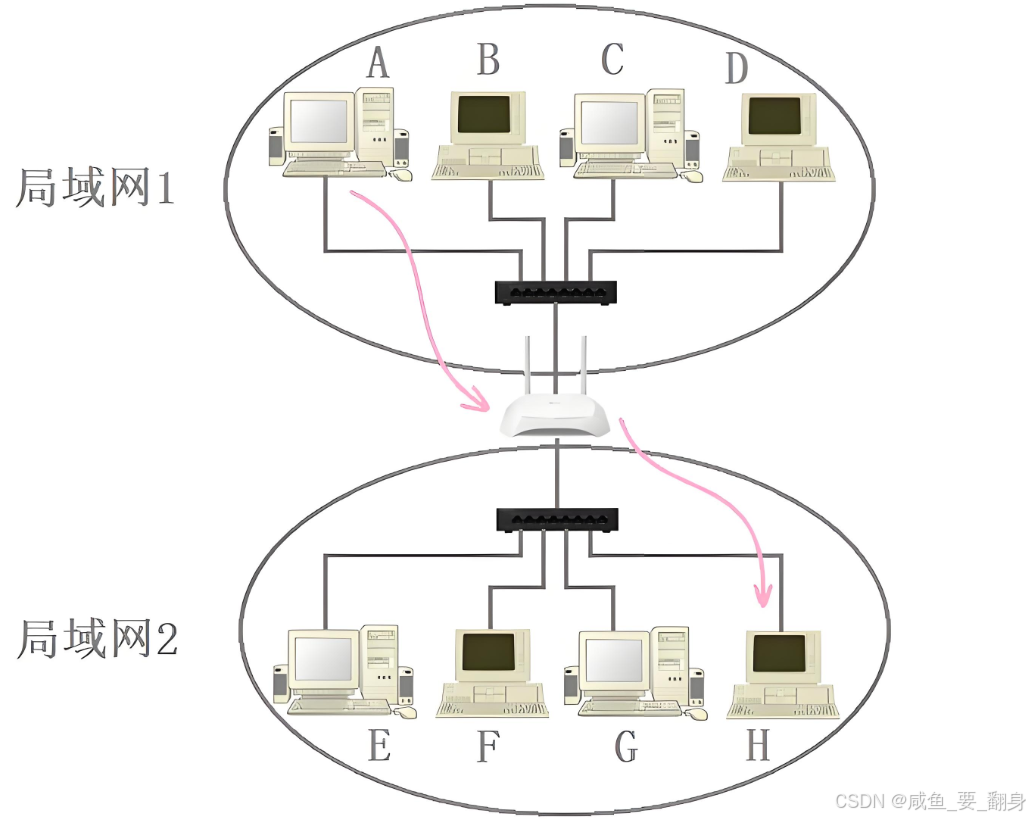

一、跨网络的两台主机通信

当讨论同一局域网内主机之间的通信后,自然引出一个问题:位于不同局域网的两台主机是如何进行通信的呢?

实际上,不同局域网之间通常通过路由器相互连接。一个路由器往往横跨至少两个局域网,并且每个局域网内的设备都将其视为本网络中的一台普通主机。因此,路由器能够直接与所连接的任一局域网内的主机进行通信。不同网络段的主机间进行数据传输时,数据需要经过一个或多个路由器才能从源主机传输到目标主机。

举例来说,假设局域网1中的主机A希望与局域网2中的主机H通信。通信过程如下:主机A首先将数据包发送给与其相连的路由器(即本局域网内的网关)。路由器接收到数据后,会根据其路由表信息,将数据包转发至目标主机H所在的局域网2。最终,数据包经由路由器传递到主机H,完成跨网络的通信过程。

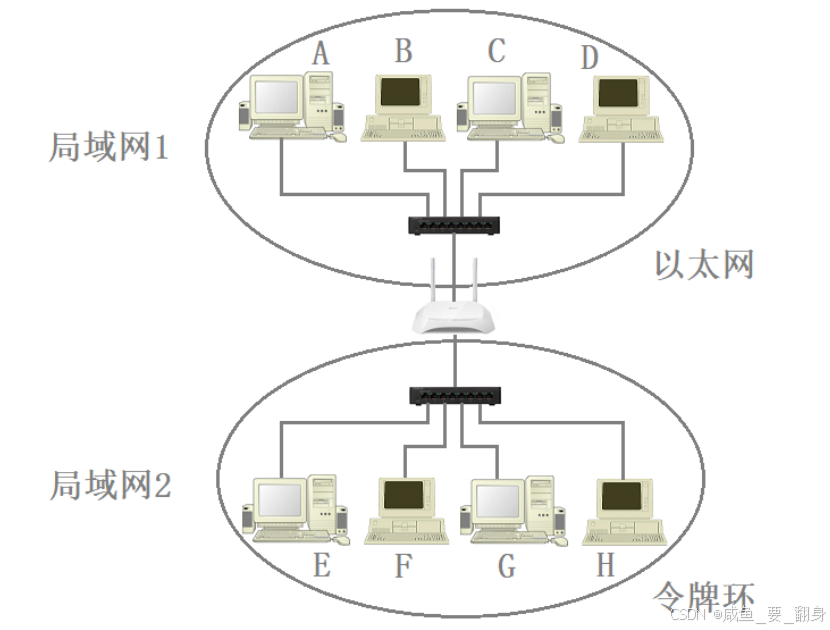

二、采用不同通信标准的两个局域网内的主机通信

当两个局域网采用相同的通信标准时,跨网络通信可以如上述方式直接进行。然而,如果通过路由器连接的两个局域网使用了不同的通信标准——例如,局域网1采用以太网,而局域网2采用令牌环网——通信过程就需要额外的处理。

由于以太网和令牌环网采用不同的数据帧格式和物理层规范,它们的数据帧头部信息不兼容,因此令牌环网主机无法直接解析来自以太网的数据帧。

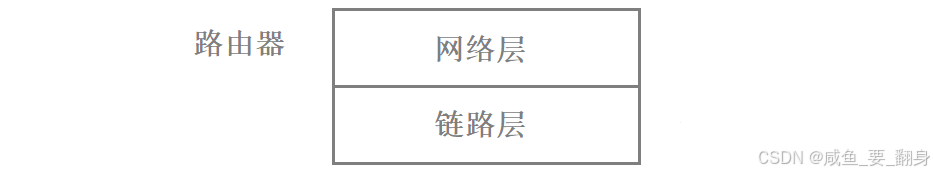

在这种情况下,路由器发挥着关键作用。作为工作在网络层的设备,路由器内置了多层协议栈,能够处理不同网络标准之间的转换。

具体通信流程如下:

-

当数据从局域网1(以太网)发往局域网2(令牌环网)时,路由器首先接收以太网数据帧;

-

路由器对以太网帧头进行解封装,将有效载荷向上交付至网络层;

-

在网络层中,路由器根据目标地址等信息进行路由决策;

-

处理后的数据再向下交付至数据链路层,此时路由器会按照令牌环网的标准重新封装帧头;

-

最终,数据以令牌环网帧格式发送到局域网2中,从而实现在异构网络中的正确传输。

通过这种方式,路由器在不同标准的网络之间起到了“翻译”和桥接的作用,使得跨协议通信成为可能。

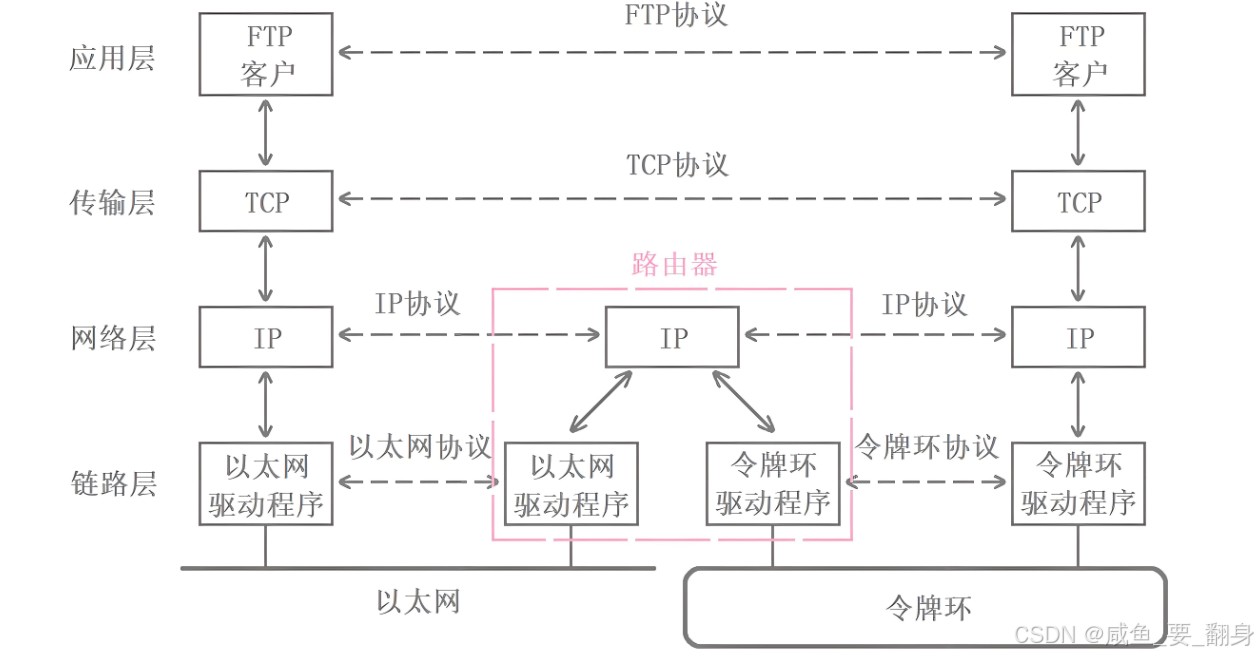

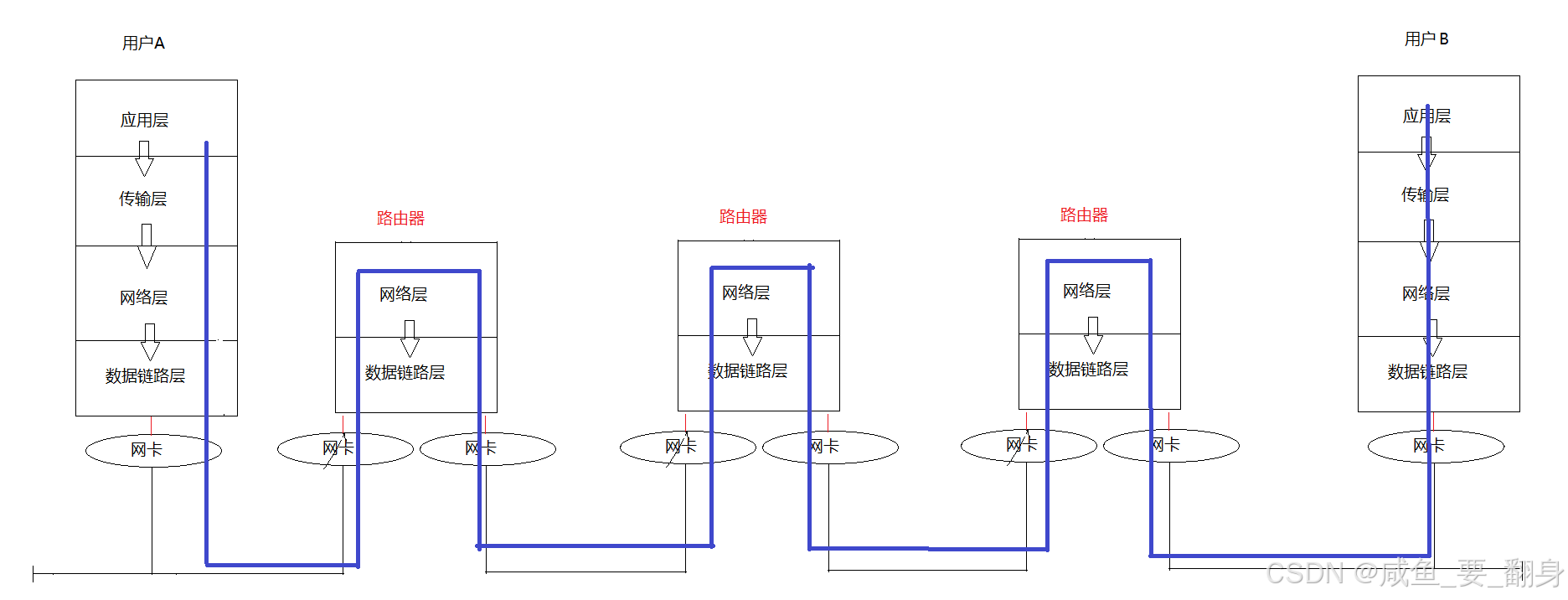

三、路由器实现的“认路”功能、数据传输:封装与解封装

一个路由器通常同时连接多个局域网。当它需要将来自某一个局域网的数据转发到另一个局域网时,是如何判断数据应该送往何处的呢?

关键在于IP地址。因特网上的每台主机都拥有唯一的IP地址。当数据在网络层进行封装时,其报头中会包含两个重要字段:源IP地址和目的IP地址。

路由器在转发跨网络数据时,工作流程如下:

-

发送方封装:应用层数据在发送端自上而下(经过传输层、网络层、数据链路层)被封装。在网络层,数据被加上IP包头,其中包含源IP地址和目的IP地址。

-

在数据链路层,路由器首先移除当前局域网所对应的底层帧头(如以太网头部);

-

将解封装后的数据向上交付至网络层;

-

在网络层解析数据包头部,提取目的IP地址;

-

路由器根据该目的IP地址查询其内部的路由表,从而确定数据应当转发的下一跳或目标网络;

-

最后,路由器将数据包重新封装成数据链路层帧(目标局域网所要求的帧格式,如以太网帧),更新源和目的MAC地址(为当前网段内的地址),并通过相应端口将帧转发出去。

-

接收方解封装:目标主机接收到数据帧后,自下而上逐层解封装,剥去帧头、IP头、传输层头,最终将原始数据交付给目标应用程序。

通过这一机制,路由器能够智能地在不同网络之间引导数据流向,实现准确的路由功能。

四、认识IP地址

IP地址是IP协议中用于唯一标识网络主机的逻辑地址。

在IPv4中,IP地址是一个32位(4字节)的二进制整数。为便于识别和配置,通常采用“点分十进制”表示法,例如 192.168.0.1。其中每个十进制数字对应一个字节,取值范围为0到255。

目前广泛使用的IP协议主要包括两个版本:IPv4 和 IPv6(后面学习过程中,凡是提到IP协议,没有特殊说明的话,默认都是指 IPv4)。IPv4 使用32位地址,理论上最多可分配约42亿个地址;而 IPv6 则采用128位地址,地址空间大幅扩展,能够有效应对现代互联网对地址数量的巨大需求。

五、为什么访问目标主机需要经过路由器?

路由器是网络间的网关和交通枢纽。它的核心作用是在不同的IP网络(网段)之间转发数据包。

1、网络划分

互联网由无数个独立的网络(如家庭网络、公司网络、运营商网络)组成。每个网络都有一个唯一的网络标识(包含在IP地址中)。

2、寻址与转发

当一台主机需要与另一个网络中的主机通信时,它无法直接将数据包送达目标。数据包必须首先发送给一个能连接两个网络的路由器。路由器根据其内部的路由表,为数据包选择通往目标网络的最佳路径,并将其转发给下一个路由器。这个过程可能经过多次转发,直至到达目标网络。

六、目的IP地址的核心意义

对于一段路程来讲,有开始便有结尾,所以对于IP地址也是如此,分为源IP地址和目的IP地址。而目的IP地址是数据包在互联网上的终极“逻辑地址”,其意义在于:

-

全局唯一性:它在整个互联网范围内唯一标识了接收设备。

-

端到端不变性:在整个传输过程中,目的IP地址始终保持不变(NAT等特殊情况除外),确保数据包无论经过多少中间节点,最终都能被正确交付到指定的目标主机。

-

路由依据:它是网络层(第三层)进行路由决策的根本依据,所有路由器都根据目的IP地址来查询路由表,决定数据包的下一跳方向。

七、IP地址 vs. MAC地址:角色对比

这是一个关键区别,体现了网络的分层设计思想。

| 特性 | IP地址 | MAC地址 |

|---|---|---|

| 所属层次 | 网络层 (Layer 3) | 数据链路层 (Layer 2) |

| 地址性质 | 逻辑地址(可配置、可变更) | 物理地址(固化在硬件中,通常不变) |

| 作用范围 | 全局性(在整个互联网中有效) | 局部性(仅在同一个局域网内有效) |

| 变化情况 | 保持不变(端到端通信中基本不变) | 逐跳改变(每经过一个网段,源/目的MAC都会改变) |

| 核心功能 | 最终目的 实现端到端的全局寻址和路由 | 下一跳 实现节点到节点的局部传输 |

一个生动的比喻:想象寄送一个包裹。

-

目的IP地址就像是包裹上的最终收件人地址(国家、城市、街道、门牌号),这个地址在整个运输过程中不会改变。

-

MAC地址就像是运输途中每个中转站的地址。卡车司机只需要知道当前站和下一站的地址,而不需要关心包裹的最终目的地。每到一个中转站(路由器),工作人员就会撕掉旧的运输标签(MAC地址),贴上指向下一站的新标签。

八、IP网络层的宏观意义

IP网络层构建了一个虚拟的、统一的互联层,其核心价值在于:

1、屏蔽底层差异

IP地址不仅为数据提供了路由能力,还承担着另一个重要作用:屏蔽底层网络的技术差异。对于通信双方主机的IP层及更高层协议而言,它们无需关心底层网络采用的是以太网、令牌环网还是其他网络技术。只要指定了源IP地址和目的IP地址,上层协议就可以实现数据的发送和接收。它向上层(传输层和应用层)隐藏了各种底层网络技术(如以太网、Wi-Fi、光纤、4G/5G)的具体实现细节和复杂性。正是这种对底层细节的抽象,使得当今主流网络被称为“IP网络”。

类似这种通过抽象屏蔽底层差异的设计思想,在计算机系统中还有其他典型案例:

虚拟地址空间

内存管理通过虚拟地址空间屏蔽了物理内存的分布和差异,使得每个进程都认为自己独享一片统一布局的内存空间,而无需关心实际物理内存的分配和管理细节。

一切皆文件

通过抽象的文件结构体和函数指针机制,操作系统使得进程能够以统一的文件操作方式(如读、写、控制)去访问各种资源,包括设备、管道、套接字等,从而简化了资源访问的复杂性。

2、实现互联互通

通过统一的IP协议和编址方案,全球各种异构的物理网络能够被连接起来,形成一个单一的、庞大的逻辑网络——互联网。

3、提供透明服务

它为上层提供了一致的、尽力而为的数据传输服务,使得应用程序无需关心数据是如何通过复杂的物理网络传输的。

这些设计都体现了计算机系统中“抽象与隔离”的核心思想,通过统一接口掩盖底层实现的多样性,提升系统的可移植性、兼容性和开发效率。一句话来说:IP网络层的核心价值在于构建统一的网络虚拟层,使全球各类网络都能基于IP协议互联互通。这一设计有效屏蔽了底层物理网络的差异性,实现了异构网络的透明互联。

九、宏观通信流程总结

一次完整的网络通信可以概括为:

应用数据在发送端自上而下逐层封装,通过一个或多个路由器逐跳转发。在整个旅程中,依靠目的IP地址进行全局寻址和路由,确保数据包朝着最终目标前进;同时,借助不断变化的MAC地址完成在每一个局部网段内的节点到节点传递。最终,数据包在目标主机自下而上逐层解封装,还原为原始数据并交付给应用程序。