具身智能:研究现状深度解析——从技术突破到产业落地

前言

当人工智能从虚拟的数字世界迈向真实的物理空间,一场关乎“智能如何具象化”的革命正在悄然发生。2025年,“具身智能”首次被写入政府工作报告,成为国家重点培育的未来产业,全球领域融资超500亿元,中国产业规模更是达到4800亿元,同比增长67.8%。从工业车间的柔性生产到家庭场景的智能服务,从医疗辅助的精准操作到应急救援的危险作业,具身智能正以“物理实体+AI大脑”的形态,填补传统人工智能“只知不行”的能力鸿沟。

人工智能的发展已历经感知智能(“看懂世界”)、认知智能(“理解语言”)两个阶段,如今正迈入具身智能的全新阶段——实现“在真实世界中行动”的关键跨越。清华大学张钹院士曾直言:“没有具身能力的人工智能是不完整的。” 随着多模态大模型与机器人技术的深度融合,具身智能正从实验室的理论探索走向规模化产业应用,开启人机共生的全新纪元。本文将系统解析具身智能的核心内涵、研究现状、前沿方向与头部玩家,带你全面把握这一万亿级赛道的发展脉络。

文章目录

- 前言

- 一、什么是具身智能?

- 定义与核心特征

- 核心逻辑与概念边界

- 二、研究现状:从技术突破到场景落地

- 技术发展阶段

- 应用场景落地进展

- 当前瓶颈与挑战

- 三、研究方向:未来技术演进的核心赛道

- 1. 多模态大模型与世界模型协同

- 2. 灵巧操作与高精度控制

- 3. 闭环学习与数据效率优化

- 4. 多智能体协同与集群智能

- 5. 场景适配与商业化路径优化

- 四、头部公司:全球玩家的技术布局与竞争格局

- 国外核心企业

- 国内标杆企业

- 总结

一、什么是具身智能?

定义与核心特征

2025年,国际人工智能学会(IAAI)联合IEEE、ACM等权威机构发布的《具身智能技术白皮书》首次确立了标准化定义:具身智能是指具有物理形态的智能体,通过“感知-决策-行动-反馈”闭环系统与物理环境进行持续交互,能够理解、适应并改造环境,具备在开放世界中完成复杂任务能力的智能系统。

与传统“离身智能”(如ChatGPT等纯软件AI)相比,具身智能的核心特征体现在四个维度:

- 具身性:拥有物理载体(机器人本体)、感官系统(多模态传感器)、行动能力(执行器)和社会角色,更强调对物理规律的内在理解(如重力、摩擦力),实现从“有身体”到“懂物理”的进阶;

- 交互性:与环境形成双向动态影响,通过感知指导行动,再以行动结果优化感知,而非被动接收数据;

- 适应性:能在动态变化的开放环境中调整行为策略,应对不确定性场景;

- 涌现性:通过简单规则与持续交互,产生复杂且不可预测的高级智能行为。

核心逻辑与概念边界

具身智能的核心理念源于认知科学的“具身假说”——智能并非孤立于大脑或算法,而是身体形态、运动能力与环境动态耦合的产物。这如同婴儿认识世界:并非单纯依靠大脑思考,而是通过眼睛看、耳朵听、双手触摸的交互过程积累认知。

需要明确的是,具身智能与相关概念存在本质区别:

- 与“智能体(Agent)”:智能体涵盖虚拟与物理形态,具身智能是智能体在物理世界的具体化;

- 与“通用人工智能(AGI)”:具身智能是AGI从数字世界走向物理现实的关键路径,而非终极目标;

- 与“具身机器人”:前者是核心能力(智能层面),后者是具体载体(硬件层面)。

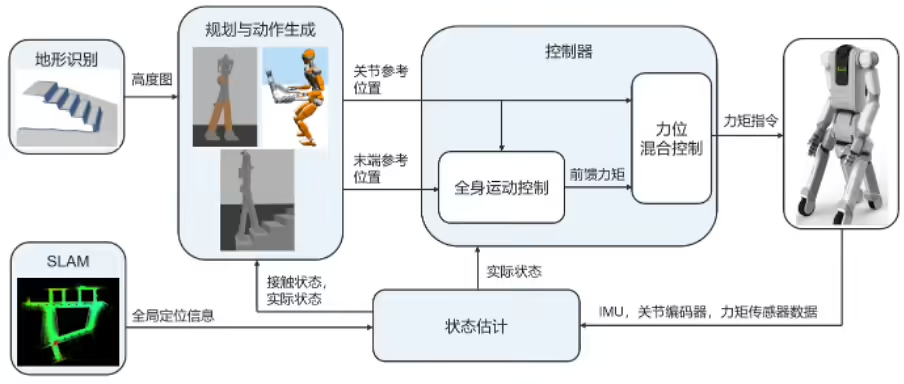

其技术栈呈现三层架构:顶层为语义理解与任务规划(大模型+世界模型),中层为感知-决策融合(多模态统一表征),底层为物理交互与控制(运动规划+灵巧操作),形成“大脑+小脑+身体”的完整体系。

二、研究现状:从技术突破到场景落地

技术发展阶段

具身智能的研究已从早期的“行为主义探索”(1990s Brooks提出“行为主义智能”)、“数学模型构建”(2018年Ay等基于马尔可夫假设的抽象定义),进入“多模态大模型驱动”的爆发期。2023年ChatGPT问世后,相关研究呈指数级增长,仅2024年谷歌学术“embodied agent”关键词发文量就达1350篇,较往年实现翻倍增长。

当前技术突破主要集中在三大核心能力:

- 环境感知能力:基于多模态大模型(如GPT-4o、Gemini 1.5、Qwen-VL)实现跨模态理解,无需额外训练即可完成视觉定位、导航等任务,泛化能力显著提升;

- 长程任务规划:通过大模型的逻辑推理能力,将复杂指令分解为可执行子任务。例如“接杯水”可拆解为“找杯子-拿杯子-定位饮水机-接水-送水”等步骤,解决了传统具身智能“任务分解难”的痛点;

- 短程动作控制:从早期的API调用、代码生成,发展到具身大模型直接生成动作指令,ReKep算法通过关系关键点约束,大幅提升了操作精度和泛化能力。

应用场景落地进展

2025年被业界称为“具身智能产业化元年”,技术已从实验室走向多领域规模化应用:

- 工业制造:优必选Walker S1成为全球首个在工业场景落地的人形机器人,与无人物流车协同作业,应用于比亚迪等车厂,累计意向订单超500台;龙旗科技车间使用具身机器人后,产品合格率提升12%;

- 服务领域:腾讯“小五”机器人在养老院场景实现抱扶老人、取放物品等功能,双臂承重50千克,可应对楼梯、斜坡等复杂地形;酒店服务机器人云迹科技成功上市,成为“机器人服务智能体第一股”;

- 家庭场景:家庭服务机器人已能完成“准备一顿晚餐”等复杂任务,并且具有较高的完成率,但仍受限于成本与泛化能力,尚未大规模普及;

- 特种场景:在核电站巡检、应急救援等危险环境中,具身机器人替代人工操作,安全性大幅提升,成为高危场景的“刚需解决方案”。

当前瓶颈与挑战

尽管进展显著,具身智能仍面临多重技术与产业化挑战:

- Sim2Real落地鸿沟:在物料分拣等刚体任务中已实现突破,但流体物理模拟、柔性体接触等复杂场景仍需攻克,安全验证成为“最后一公里”难题;

- 硬件成本高企:高精度灵巧手、多模态传感器等核心部件价格昂贵,限制了民用场景的普及;

- 泛化能力不足:在结构化环境中表现优异,但面对开放世界的动态变化(如突发障碍物、任务变更),适应性仍需提升;

- 闭环学习效率低:真实世界数据采集成本高、周期长,难以形成“数据-模型-优化”的快速迭代飞轮。

三、研究方向:未来技术演进的核心赛道

1. 多模态大模型与世界模型协同

当前具身智能的核心趋势是“大脑升级”——将多模态大模型(MLLM)的语义理解能力与世界模型(WM)的物理预测能力相结合。世界模型能够推演物理环境的动态变化,为大模型提供“环境预判”支持,形成“感知-预测-决策”的全链路优化,这一组合被认为是具身智能实现“GPT式爆发”的关键。Fast-in-Slow推理范式已成为主流:大模型负责高层任务规划,专用模块处理底层实时执行,平衡了推理精度与响应速度。

2. 灵巧操作与高精度控制

灵巧操作是具身智能“手眼协调”的核心体现,成为2025年IROS大会的热点主题。当前研究聚焦于高自由度灵巧手的硬件研发与算法优化:Sharpa推出首款视触觉集成的22自由度灵巧手,实现荷官发牌等精细操作;舞肌科技展示高自由度灵巧手实机,突破了电机小型化、低发热等技术瓶颈。算法层面,**模仿学习(Learning from Demonstration)**成为主流路径,通过人类演示数据快速提升机器人操作熟练度。

3. 闭环学习与数据效率优化

针对真实世界数据稀缺的问题,闭环学习机制成为研究重点:智能体通过环境反馈持续优化模型参数,减少对人工标注数据的依赖。同时,低成本机械臂、开源仿真平台(如BEHAVIOR-1K基准测试)的发展,降低了数据采集与训练门槛,推动“真机训练+仿真迭代”的混合训练模式普及。

4. 多智能体协同与集群智能

单一具身智能体的能力有限,多具身智能体协同成为复杂场景的解决方案。研究方向包括:工业场景中“人形机器人+移动机器人”的任务分工,应急救援中的多机器人协作勘探,以及集群智能的分布式决策算法。通过机器人之间的通信与协同,实现“1+1>2”的任务执行效率提升。

5. 场景适配与商业化路径优化

学术界与产业界已形成共识:具身智能将遵循“工业先于家庭”的落地路径。工业场景任务明确、成本可控,已形成成熟商业模式;家庭服务场景则需等待成本下降与泛化能力提升,将先在医院、酒店等垂直场景渗透,再逐步进入普通家庭。

四、头部公司:全球玩家的技术布局与竞争格局

国外核心企业

-

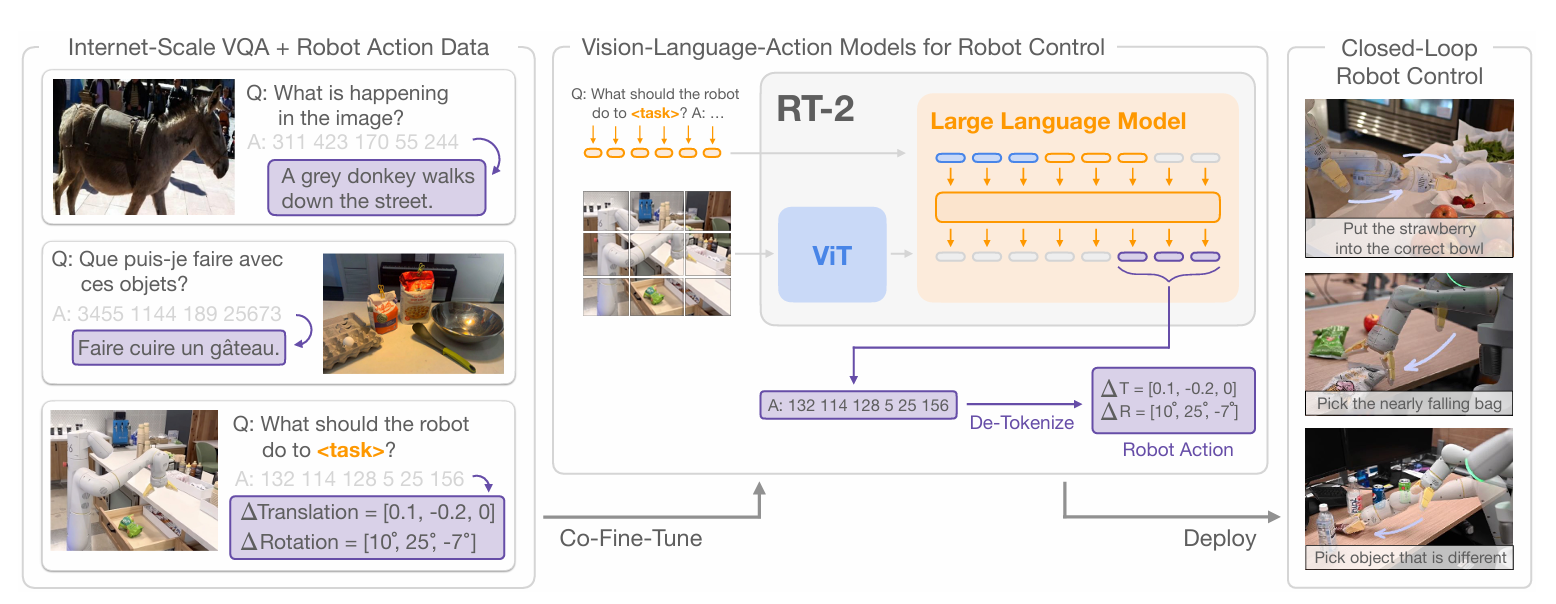

谷歌DeepMind:技术引领者,推出视觉-语言-动作(VLA)模型RT-2,将网络数据与机器人数据融合训练,使未见过场景的任务成功率从32%提升至62%,奠定了具身大模型的技术基础;

-

特斯拉:聚焦人形机器人Optimus,计划2025年底实现量产,凭借在自动驾驶、电机控制等领域的技术积累,主打“低成本+高可靠性”,目标成为民用场景的普及者;

-

Meta:深耕多模态融合与仿真训练平台,通过虚拟环境生成海量训练数据,降低真机训练成本,其研究成果在社交机器人、工业协作场景具有潜在应用;

-

亚马逊:以Astro家庭服务机器人为载体,结合Alexa语音助手的语义理解能力,打造“家居场景一体化解决方案”,侧重实用性与用户体验。

国内标杆企业

-

优必选:国内人形机器人龙头,Walker S1率先实现工业场景落地,搭载自主研发的ROSA2.0操作系统和第三代仿人灵巧手,累计意向订单超500台,2023年登陆港股成为“人形机器人第一股”;

-

腾讯Robotics X实验室:发布人居环境机器人“小五”,采用四腿轮足复合设计,覆盖180个检测点的触觉皮肤,在养老院场景展现出强大的地形适应与人机交互能力;

-

智元机器人:2024年初推出首个具身大模型,实现语言、视觉与动作的统一表示,通过21亿元收购上纬新材引发借壳上市猜想,聚焦高端具身智能解决方案;

-

宇树科技:以人形机器人登上春晚为契机,加速IPO筹备,计划2025年底递交上市申请,有望成为A股“人形机器人第一股”,主打消费级与工业级双赛道;

-

Sharpa/舞肌科技:在灵巧手领域实现突破,Sharpa的视触觉集成灵巧手、舞肌科技的高自由度机械臂,代表了国内硬件研发的顶尖水平,成为产业链核心零部件供应商。

此外,斯坦德机器人、仙工智能、云迹科技等企业纷纷冲刺IPO,形成“整机厂+核心零部件+场景应用”的完整产业生态,2025年上半年国内具身智能产业链融资事件达144次,融资金额195亿元。

总结

具身智能正站在“技术爆发+产业落地”的双重拐点,成为人工智能从“数字虚拟”走向“物理现实”的核心载体。从认知科学的理论假说,到多模态大模型驱动的技术突破;从实验室的Demo演示,到工业车间的规模化应用,具身智能用短短几年时间完成了“从0到1”的跨越,2025年的产业化元年标志着其正式进入“从1到N”的快速发展期。

当前,技术层面正朝着“大模型+世界模型”的协同方向演进,硬件层面聚焦灵巧操作与成本优化,应用层面遵循“工业先于家庭”的落地路径,政策与资本的双重加持则为行业发展提供了强劲动力。但同时,Sim2Real鸿沟、泛化能力不足、成本高企等挑战仍需长期攻坚,具身智能的“GPT时刻”尚未到来——正如专家预测,当世界模型实现通用物理推演,当机器人集群生成海量真实数据,才会迎来真正的突破性爆发。

展望未来,具身智能不仅是实现通用人工智能的关键路径,更是推动产业升级、重构人机关系的核心力量。它将让机器人从“程序化工具”转变为“自主化代理”,从工业生产到家庭服务,从医疗辅助到应急救援,深度融入千行百业,推动人类社会迈入“人机共创”的全新阶段。对于研究者而言,这是充满挑战的学术前沿;对于企业而言,这是万亿级的市场蓝海;对于普通人而言,这是即将改变生活的科技革命。

正如DeepMind首席科学家David Silver所言:“没有具身的AGI就像没有身体的幽灵,无法真正理解人类世界。” 具身智能的征途是星辰大海,而我们正处在这场革命的起点。