Nature Genetics | 本周最新文献速递

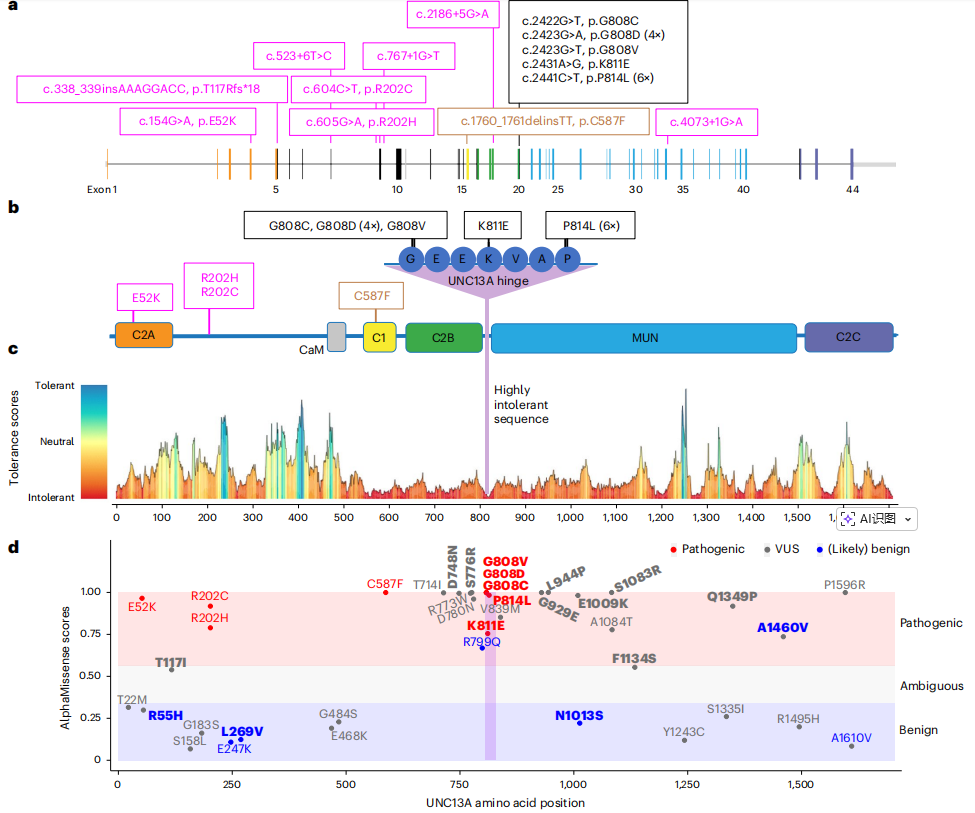

文章标题:Pathogenic UNC13A variants cause a neurodevelopmental syndrome by impairing synaptic function

中文标题:解密一种新的神经发育综合征:UNC13A基因变异如何扰乱突触功能

关键词:UNC13A、神经发育综合征、突触传递、基因型-表型关联、致病机制

摘要总结:_UNC13A_基因编码一种对神经元间信息传递至关重要的突触前蛋白。这篇文章通过对一组具有神经发育障碍的患者进行系统的临床和遗传学分析,并结合在小鼠海马神经元和秀丽隐杆线虫中进行的深入功能实验,探索了 _UNC13A_基因的种系变异如何导致一种新的神经发育综合征及其潜在的致病机制。研究描述了一种由_UNC13A_编码区或剪接位点变异引起的综合征,其临床表现多样,包括不同程度的发育迟缓、智力障碍、癫痫、震颤和运动障碍。研究人员识别了三种致病机制:1)蛋白表达减少导致的突触传递强度降低;2)功能获得性变异导致的神经递质过度释放;3)第二信使信号对神经递质释放的调控受损。基于强烈的基因型-表型-功能关联,文章将该综合征分为三种亚型(A-C型)。研究结论指出,_UNC13A_对神经递质释放的精确调控对于人类神经系统的正常功能至关重要。这对于确立一种新的单基因神经发育综合征,阐明突触功能障碍导致神经系统疾病的分子机制,以及为该疾病的诊断、分类和未来治疗策略的开发具有重要意义。

文章的亮点:

- 新疾病的定义与分类:首次系统性地描述并定义了一种由_UNC13A_变异引起的神经发育综合征,并基于遗传、临床和功能数据,创新性地将其分为三种明确的亚型(A、B、C型)。

- 多层次的机制解析:结合人类遗传学、小鼠神经元电生理和线虫行为学等多种模型,从分子、细胞到个体层面,深入揭示了三种截然不同的致病机制(功能丧失、功能获得、调控失调)。

- 强大的基因型-表型关联:建立了清晰的基因型-功能-表型关联,例如,双等位基因功能丧失变异导致最严重的A型,而特定的新生错义变异导致功能获得的B型,为该疾病的遗传咨询和预后判断提供了有力依据。

- 对相关疾病的启示:研究发现,即使_UNC13A_蛋白表达量降至正常水平的20-30%,仍能维持部分突触功能,这一发现对于理解_UNC13A_在肌萎缩侧索硬化(ALS)和额颞叶痴呆(FTD)中的作用具有重要启示。

文章的局限:

- 样本量有限:尽管研究系统,但纳入的患者总数仍然较少,特别是对于某些罕见的变异类型,这可能限制了对该综合征全部临床谱系的全面了解。

- 体外模型的局限性:功能研究主要在体外培养的小鼠神经元和线虫模型中进行,这些模型虽然能有效揭示核心的突触功能缺陷,但无法完全模拟人类大脑在发育过程中的复杂网络动态和长期影响。

- 杂合子效应的简化:对于显性遗传的变异,功能实验大多在缺乏野生型等位基因的背景下进行(例如在DKO神经元中表达),这简化了对杂合状态下显性负向效应或单倍剂量不足的复杂情况的模拟。

- VUS变异的挑战:研究中仍有大量“意义不明确的变异”(VUS),尽管通过生物信息学预测其具有潜在致病性,但由于缺乏功能数据,其最终的临床意义仍悬而未决。

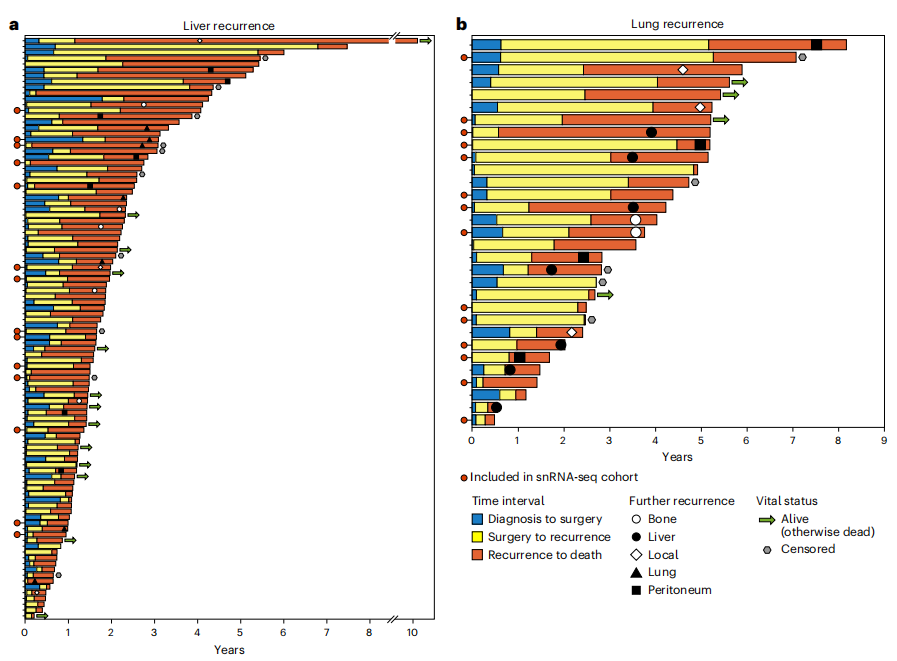

文章标题:Cellular states associated with metastatic organotropism and survival in patients with pancreatic ductal adenocarcinoma

中文标题:癌细胞的“迁徙密码”:胰腺癌转移到哪个器官,竟由原发肿瘤的细胞状态决定

关键词:胰腺导管腺癌、转移性器官趋向性、单细胞测序、细胞状态、预后

摘要总结:大多数局部胰腺导管腺癌(PDAC)患者在手术后仍会复发,其预后与首次复发的器官密切相关。这篇文章通过对744名接受手术的PDAC患者进行生存分析,并结合对代表性队列的单核RNA测序(snRNA-seq),探索了原发肿瘤的细胞内在特征如何决定其转移器官的趋向性(organotropism)及其对患者生存的影响。研究发现,初始复发于肝脏的患者总生存期显著劣于复发于肺脏的患者。通过snRNA-seq分析,研究人员发现原发肿瘤中的癌细胞转录谱与其最终转移靶器官的实质细胞(如肝细胞或肺实质细胞)高度相关,表明癌细胞在原发部位就已经“预设”了适应特定器官微环境的程序。这些“肝趋向性”和“肺趋向性”的基因特征在独立的PDAC转移灶、原发性肝癌和肺癌以及器官趋向性异种移植模型中得到了验证。重要的是,这些特征独立于大的基因组事件,且大规模肿瘤谱分析未发现可预测复发模式的特定基因突变。进一步分析表明,这种转移潜能可能在肿瘤发生的早期就已确定,并受到肿瘤浸润免疫细胞的影响。这对于揭示胰腺癌转移的器官特异性是由原发肿瘤中预先存在的细胞状态而非随机事件或后期突变所驱动的具有重要意义,为开发预测转移风险和指导个体化治疗策略提供了新的生物标志物和理论基础。

文章的亮点:

- 揭示了转移的“宿命论”:提出了一个重要观点,即胰腺癌的转移靶器官在很大程度上是由原发肿瘤中癌细胞预先存在的转录程序决定的,而非随机过程。

- 强大的多队列验证:研究结论不仅基于内部队列的snRNA-seq数据,还在多个独立的公共数据库中(包括块状RNA-seq、空间转录组、其他癌种和异种移植模型)得到了一致性验证,可靠性强。

- 排除了基因组突变的决定性作用:通过整合低深度全基因组测序和分析大规模数据库,研究表明大的拷贝数变异或特定的驱动基因突变不是决定器官趋向性的主要因素,强调了转录和表观遗传状态的重要性。

- 对肿瘤早期的洞察:通过对癌前病变和早期癌细胞轨迹的分析,暗示了器官趋向性的细胞状态可能在肿瘤发生的非常早期阶段就已经形成,为早期干预提供了新的思考方向。

文章的局限:

- 样本量限制:用于snRNA-seq分析的核心队列样本量较小(21例),这可能限制了发现更多与器官趋向性相关的罕见细胞亚群或信号通路的能力。

- 相关性与因果性:研究主要揭示了原发肿瘤细胞状态与转移器官之间的强相关性,但并未通过功能实验直接证明这些基因特征是导致器官特异性转移的直接原因。

- 临床信息的局限性:回顾性队列分析依赖于临床记录,对于继发性转移的记录可能不完整,例如患者可能在出现新的转移灶之前死于首次转移,导致对转移演化全貌的低估。

- 肿瘤异质性的挑战:尽管研究发现了主导性的“肝”或“肺”趋向性特征,但原发肿瘤内部的高度异质性意味着可能同时存在具有不同转移潜能的细胞亚群,这种混合状态的动态演变和临床意义有待进一步研究。

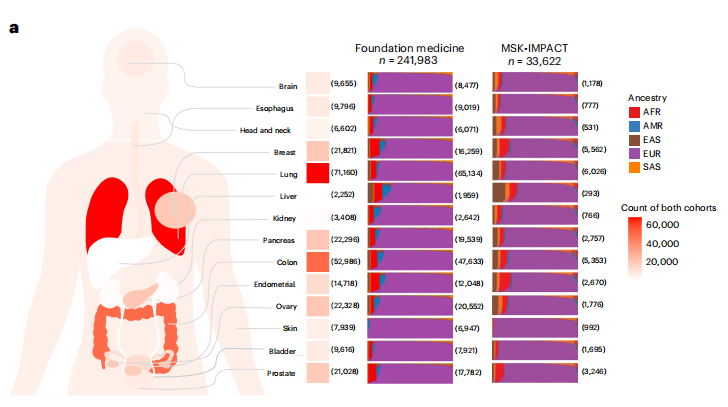

文章标题:Meta-analysis reveals differences in somatic alterations by genetic ancestry across common cancers

中文标题:癌症的“种族”烙印:大规模荟萃分析揭示不同遗传祖源人群的肿瘤突变差异

关键词:癌症基因组学、遗传祖源、体细胞突变、荟萃分析、健康差异

摘要总结:人群的遗传背景(遗传祖源)与癌症的体细胞突变特征差异有关。这篇文章通过对两个大型靶向基因测序队列(总计275,605个来自14种癌症类型的样本)进行荟萃分析,探索了不同遗传祖源(非洲裔、东亚裔等)人群在常见癌症中体细胞突变的系统性差异。研究发现,在多种癌症中,非洲裔和东亚裔患者的_TERT_启动子突变频率普遍低于欧洲裔患者。同时,一些临床上可用于指导靶向治疗的突变,如肺腺癌中的_ERBB2_突变和乳头状肾细胞癌中的_MET_突变,在非欧洲裔人群中出现的频率更高。此外,在两个队列中,研究都观察到非欧洲裔患者在多种癌症类型中的已知驱动基因突变总数(driver burden)偏低。这种现象可能反映了当前用于临床检测的基因Panel存在偏向性,因为这些Panel的设计主要基于在欧洲裔患者中发现的驱动基因。这对于揭示癌症驱动事件的种族特异性,强调增加基因组研究的人群多样性以发现新的驱动基因,以及为所有人群优化和推广精准肿瘤学干预措施的必要性具有重要意义。

文章的亮点:

- 超大规模的跨人群分析:整合了两个大型临床测序队列,总样本量超过27万,是迄今为止规模最大的关于遗传祖源与癌症体细胞突变关系的荟萃分析之一。

- 发现系统性差异:揭示了_TERT_启动子突变在非洲裔和东亚裔中的普遍缺失,以及_TP53_突变在不同癌种和人群中的复杂模式,这些系统性差异提示了不同人群中肿瘤发生机制可能存在根本不同。

- 识别了临床可操作的差异:发现了如_ERBB2_和_MET_等关键靶向药物靶点的突变频率在不同人群中存在差异,直接关系到精准治疗机会的公平分配。

- 揭示了现有检测工具的偏见:通过分析“驱动基因总负荷”的差异,有力地指出了当前靶向测序Panel可能因偏重于欧洲裔人群中发现的基因而对非欧洲裔人群的驱动事件检测不足,具有深刻的政策和科研导向意义。

文章的局限:

- 靶向测序的局限性:研究数据来源于靶向测序Panel,而非全基因组或全外显子组测序,这意味着分析仅限于Panel所包含的几百个基因,可能会遗漏Panel之外的重要基因突变差异。

- 肿瘤-正常配对的缺失:其中一个主要队列(FoundationOne)是“tumor-only”测序,缺乏配对的正常组织样本,这使得区分体细胞突变和罕见的种系变异更加困难,可能引入一定的噪音。

- 临床信息的有限性:研究中可用的临床信息(如吸烟史、疾病分期、治疗史)有限,这使得在某些情况下难以完全排除混杂因素对基因突变频率差异的影响。

- 祖源定义的粒度:遗传祖源被划分为五个大的超群体(如非洲裔、东亚裔),这种划分粒度较粗,无法捕捉这些大群体内部更精细的亚群结构及其可能存在的突变谱差异。

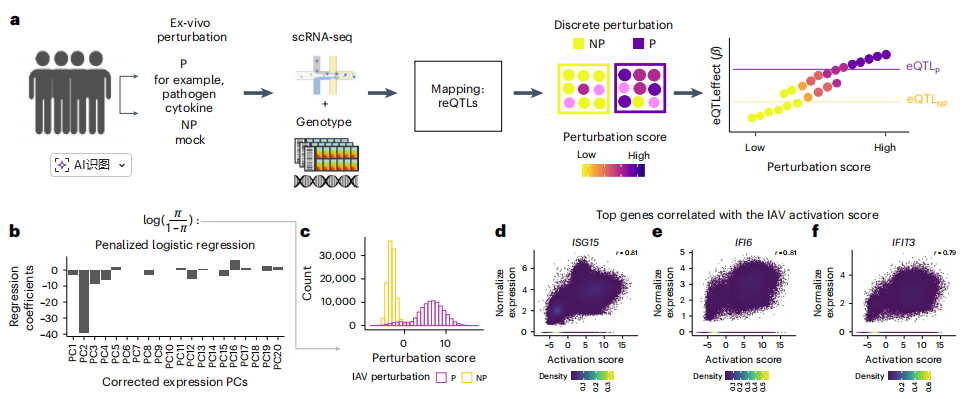

文章标题:Modeling heterogeneity in single-cell perturbation states enhances detection of response eQTLs

中文标题:精细建模单细胞扰动状态可显著提升eQTL检出效率

关键词:响应性eQTL、单细胞转录组、异质性、扰动状态、基因调控

摘要总结:响应性表达数量性状基因座(reQTLs)是揭示疾病关联机制的关键,但传统研究通常将细胞扰动效应简化为离散的“有/无”状态,忽略了细胞反应的异质性。这篇文章通过利用单细胞测序数据,开发了一种新的统计模型,探索了如何通过量化并建模单个细胞对扰动(如流感病毒、白色念珠菌等病原体刺激)的反应状态,来更精确地识别reQTLs。该模型为每个细胞计算一个连续的“扰动分数”,并将其纳入eQTL分析框架。研究发现,与传统的将扰动视为二元状态的模型相比,这种考虑了细胞水平异质性的新模型平均能多发现36.9%的reQTLs。例如,该模型成功检测到流感病毒感染后_PXK_基因eQTL效应的减弱。此外,研究还发现平均约25%的reQTLs具有细胞类型特异性效应,例如_RPS26_基因的reQTL效应在B细胞中更为强烈。这对于更准确地识别和理解环境扰动下遗传变异如何调控基因表达具有重要意义,不仅提供了一个更普适和强大的reQTL分析模型,也凸显了在单细胞层面解析基因调控变异价值。

文章的亮点:

- 方法学创新:提出了一种新的reQTL分析框架,将细胞对扰动的反应从传统的二元(是/否)模型转变为连续的、量化的“扰动分数”,更真实地反映了生物学异质性。

- 显著提升检测效力:证明了新模型相比传统方法能够显著提高reQTL的检出率(平均提升36.9%),能够发现更多微弱但真实存在的基因-环境互作效应。

- 揭示了细胞类型特异性:该模型能够被应用于特定的细胞类型,从而揭示了大量reQTLs效应在不同免疫细胞(如B细胞、T细胞)中存在显著差异,提供了更精细的调控图谱。

- 增强了与疾病的关联性:通过共定位分析,证明了新模型发现的reQTLs与自身免疫病等复杂疾病的GWAS信号有更强的关联,表明这些动态的eQTL更能反映疾病相关的病理生理过程。

文章的局限:

- 扰动分数的定义依赖性:模型的性能依赖于“扰动分数”的准确定义。当前方法基于主成分分析和逻辑回归,虽然有效,但可能无法捕捉所有非线性的或更复杂的细胞状态变化。

- 计算复杂性:尽管比一些其他单细胞模型更高效,但与传统的伪批量(pseudobulk)分析相比,基于混合效应模型的单细胞分析在计算上仍然更为复杂和耗时。

- 样本量和细胞数的限制:单细胞eQTL研究的效力仍然受限于样本量(个体数量)和每个个体/细胞类型中的细胞数量。在细胞数量较少的情况下,模型的稳定性和发现能力会受到影响。

- 多组学数据的缺失:研究主要基于单细胞RNA测序数据。扰动引起的细胞状态变化是多维度的,整合蛋白质组学(如CITE-seq)等其他组学数据可能会提供更全面的扰动分数,从而进一步提升模型性能。

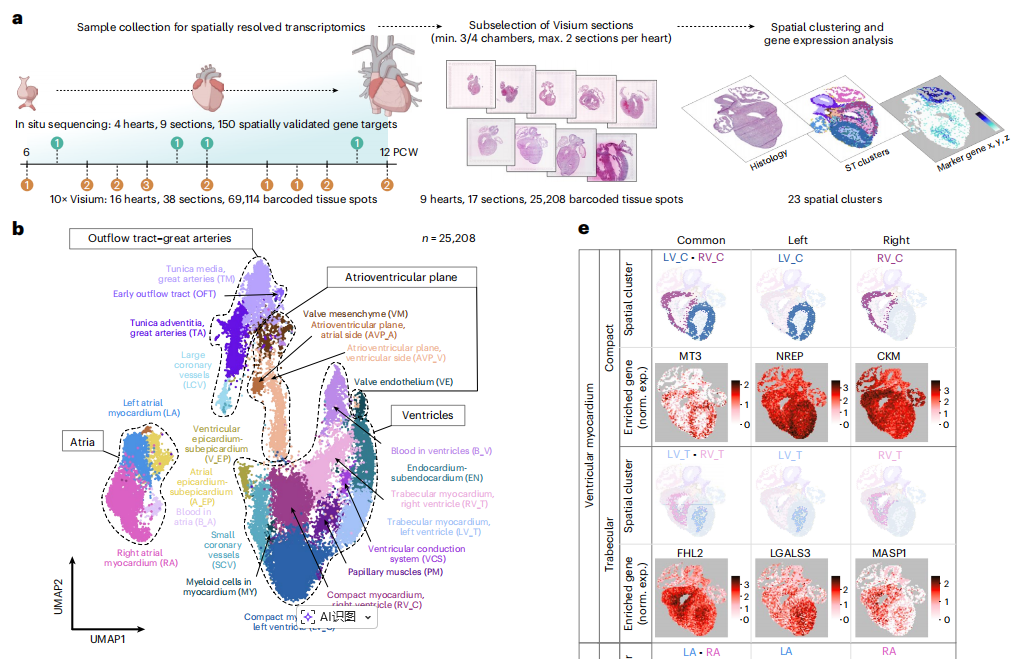

文章标题:Spatiotemporal gene expression and cellular dynamics of the developing human heart

中文标题:首张人类早期心脏发育时空转录组图谱问世

关键词:心脏发育、空间转录组学、单细胞转录组学、细胞图谱、人类胚胎

摘要总结:心脏发育是一个拓扑学上精确编排的复杂过程,其中许多细胞转变和相互作用在人类中仍不清楚。这篇文章通过结合无偏的空间转录组学、单细胞转录组学和基于成像的验证技术,对孕5.5周至14周的人类早期心脏发育进行了深入研究,探索了早期人类心脏发生的分子和细胞景观。研究人员构建了一个高分辨率的转录组图谱,揭示了31个粗粒度和72个细粒度细胞状态的空间排列,这些细胞状态组成了不同的功能性微环境。研究结果阐明了心脏起搏传导系统、心脏瓣膜和房间隔形成过程中的关键见解,并揭示了心脏间充质细胞中出乎意料的多样性。此外,该研究还追踪了自主神经支配的出现,并首次提供了胎儿心脏中嗜铬细胞的空间分布证据。这项研究得到了一个开放访问、以空间为中心的交互式数据查看器的支持。这对于深入理解人类心脏发育的细胞和分子蓝图,并将遗传性心脏病的病因与特定的发育过程联系起来具有重要意义,为相关领域的研究提供了独一无二的宝贵资源。

文章的亮点:

- 开创性的时空图谱:首次结合空间和单细胞转录组技术,构建了人类早期心脏发育的综合性高分辨率时空分子图谱,填补了该领域的重大空白。

- 多维度的深入解析:不仅识别了众多的细胞亚型,更重要的是将这些细胞精确定位到心脏的特定解剖结构中,揭示了心脏起搏传导系统、瓣膜等关键结构形成的动态细胞和分子基础。

- 发现了新的细胞和机制:首次在发育中的人类心脏中发现了嗜铬细胞的空间分布,并揭示了其与自主神经支配的早期相互作用,为理解心脏自主功能调控的起源提供了新见解。

- 强大的公共资源:开发了一个开放访问的交互式数据浏览器,使全球研究人员能够直观地探索和利用这一庞大的数据集,极大地促进了心脏发育和疾病研究。

文章的局限:

- 时间窗口的限制:研究覆盖了孕5.5至14周,但错过了心脏发生的最早期阶段(孕3-5周),而许多关键的先天性心脏病相关基因在这一时期已经开始发挥作用。

- 空间分辨率的限制:尽管Visium空间转录组技术功能强大,但其分辨率仍是基于“点”(spot)而非单细胞,每个点可能包含多个细胞,这在一定程度上限制了对细胞间直接相互作用的精细解析。

- 样本获取的挑战:由于人类胚胎样本的稀缺性和获取难度,研究中的样本量相对有限,这可能影响到对罕见细胞类型或在不同发育阶段间微小变化的统计效力。

- 功能验证的缺乏:研究主要基于描述性的转录组分析,虽然揭示了大量的关联和潜在机制,但对于新发现的细胞类型(如心脏嗜铬细胞)和相互作用的功能重要性,仍需要后续的功能性实验(如在模型系统中)来验证。

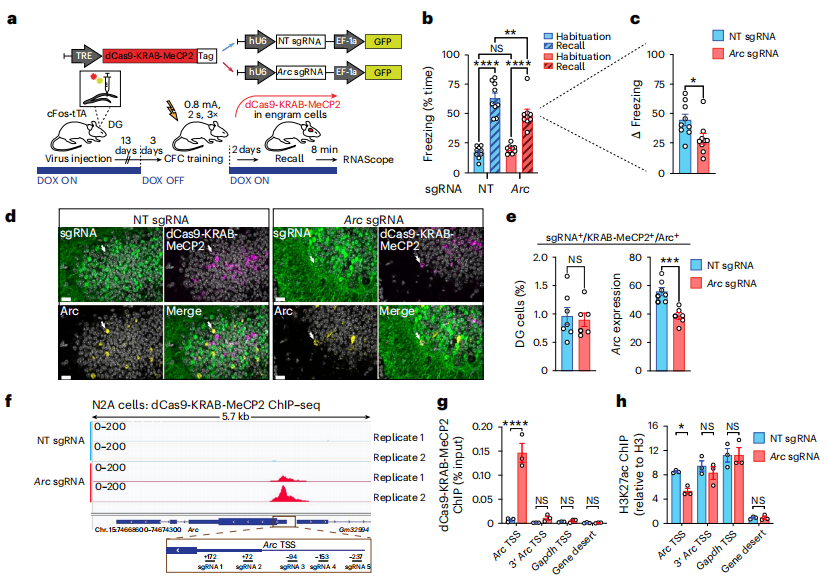

文章标题:Cell-type- and locus-specific epigenetic editing of memory expression

中文标题:记忆如何被“写入”基因?CRISPR工具揭示记忆表达的表观遗传开关

关键词:记忆印迹、表观遗传编辑、CRISPR-dCas9、Arc基因、神经科学

摘要总结:表观遗传机制一直被认为是学习和记忆的分子基础,但单个基因位点的表观遗传状态是否能直接指导学习行为仍是未解之谜。这篇文章通过结合基于CRISPR的表观遗传编辑工具和c-Fos驱动的印迹(engram)细胞标记技术,探索了在记忆印迹神经元集合中,对特定基因位点(_Arc_基因启动子)进行时空可控的表观遗传修饰是否足以调控记忆的表达。研究发现,对_Arc_启动子进行位点特异性且时间可控的表观遗传编辑,对于调控记忆表达是必要且充分的。这种调控效应无论是在新形成的、不稳定的记忆阶段,还是在已经完全巩固的记忆阶段都同样有效。更重要的是,这种表观遗传修饰在同一个体中是可逆的,证明了其固有的可塑性。这项研究首次提供了原理性证明,证实了位点特异性的表观遗传动态在因果上直接参与了记忆的表达过程。这对于从根本上理解记忆的分子基础,证明表观遗传修饰不仅仅是记忆的“伴随现象”而是其“因果机制”,具有重要意义,为研究和干预与记忆相关的神经精神疾病提供了新的视角和潜在靶点。

文章的亮点:

- 开创性的因果关系证明:首次在行为学层面证明了单个基因位点的表观遗传状态与记忆表达之间存在直接的因果关系,是神经表观遗传学领域的重大突破。

- 技术的高度精准性:巧妙地结合了CRISPR表观遗传编辑和印迹细胞标记技术,实现了在特定的细胞群(记忆印迹细胞)中对特定的基因位点(_Arc_启动子)进行精确到“点”的调控。

- 证明了记忆的可塑性和可逆性:通过使用可诱导的anti-CRISPR蛋白,成功地在同一个动物体内实现了对记忆的“擦除”和“恢复”,有力地证明了记忆的表观遗传基础是动态和可塑的。

- 跨越不同记忆阶段的普适性:研究表明,表观遗传编辑不仅能影响新形成的“脆弱”记忆,也能调控已经巩固的“稳定”记忆,揭示了其在整个记忆生命周期中的持续重要性。

文章的局限:

- 单一基因和脑区的局限性:研究仅集中于海马齿状回的_Arc_基因,而记忆是一个涉及多个脑区和众多基因协同作用的复杂过程。该结论是否能推广到其他基因和脑区尚不清楚。

- 行为范式的单一性:研究仅使用了情境恐惧记忆这一种行为范式,其结论在其他类型的学习记忆(如空间记忆、奖赏记忆)中的普适性有待验证。

- 仅限于雄性小鼠:所有实验均在雄性小鼠中进行,考虑到学习记忆和应激反应中可能存在的性别差异,这些发现在雌性小鼠中的情况需要进一步研究。

- 潜在的脱靶效应:尽管研究通过多种方式(如ChIP-seq)评估了脱靶效应并认为其影响很小,但CRISPR系统仍存在微小的脱靶可能性,理论上不能完全排除其对行为结果的潜在影响。

致谢橙子牛奶糖(陈文燕),请用参考模版:We thank the blogger (orange_milk_sugar, Wenyan Chen) for XXX

感谢小可爱们多年来的陪伴, 我与你们一起成长~