设计模式——桥接模式(bridge)

文章目录

- 引言

- 代码实例

- 总结

引言

将抽象部分与它的实现部分分离,使它们都可以独立地变化。

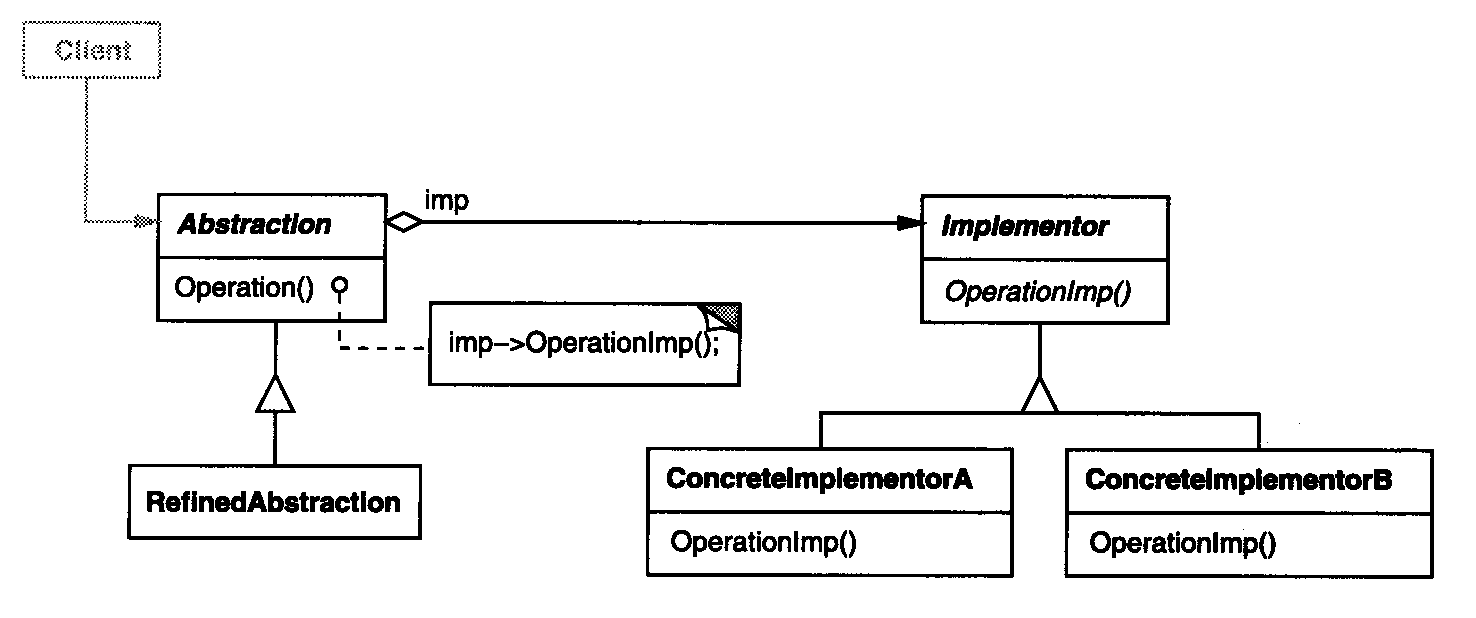

在第一次看GoF的设计模式的书的时候,看到了他对bridge模式意图的描述如上,我顿感困惑,后面看架构图也依然非常疑惑,如下图:

对于这张图,你可以将Windowimp这右半边的内容理解为具体如何渲染,有多种不同的操作。而对于左半边可以理解为具体的窗口——展现什么形状和内容,以及使用什么渲染方式。

整一个桥接的做法其实就是使用抽象组合代替具体组合,本来每个每一个渲染方式都需要和具体窗口组成一个类,而现在通过抽象组合,我们将类的编写数量从 O(n * m) 变成 O(n + m + 2),大大的减少了类的数量。这就是bridge模式的作用。

所以现在我再去回味GoF书中的那句话,我会觉得那是一个相对狭义的表述,其实无论是什么类似,只要场景合适都可以通过抽象组合(桥接)来减少类的数量。

代码实例

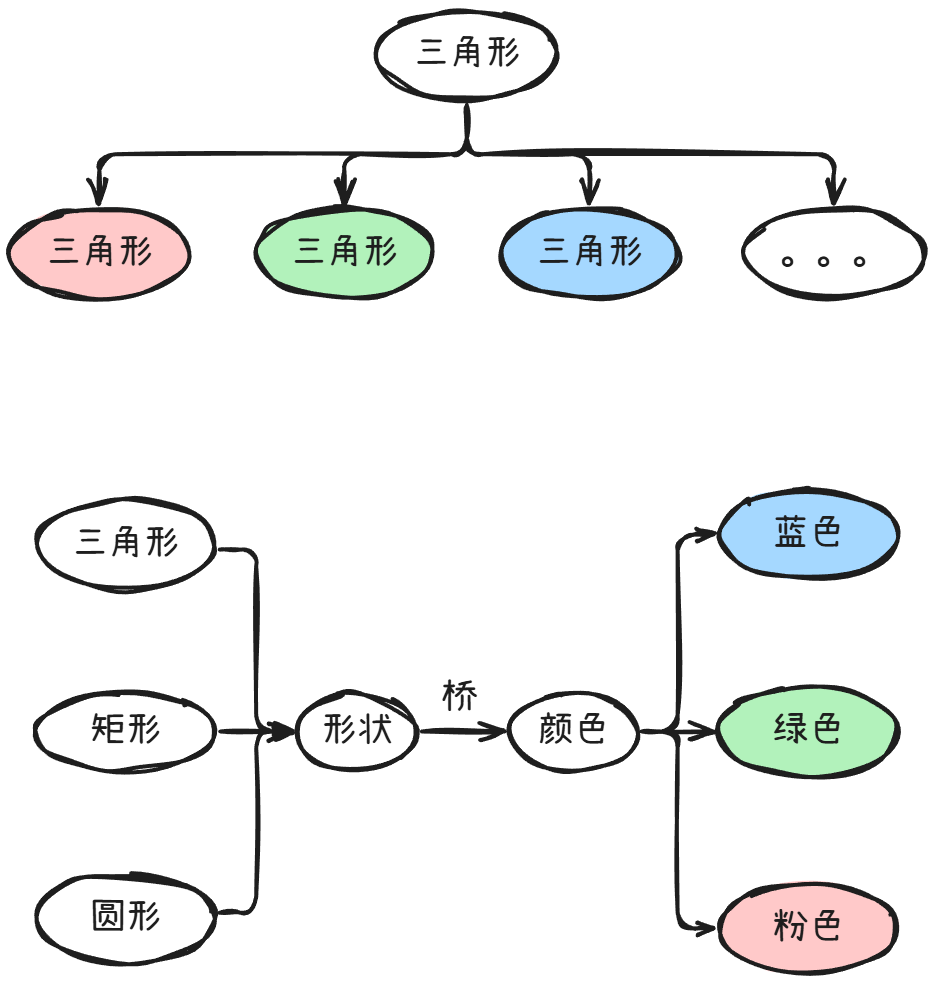

每一个形状都可以有不同的颜色,如果将它们死编码组合则会类数量爆炸,所以采用桥接

下面是示例代码,理解要点:

- 智能指针的构造和转移

- 抽象组合

- 向上转型

// 实现层次(Implementor)

class Color {

public:virtual std::string fill() const = 0; // 返回颜色名称virtual ~Color() = default;

};// 具体实现类(ConcreteImplementor)

class Red : public Color {

public:std::string fill() const override {return "Red";}

};class Blue : public Color {

public:std::string fill() const override {return "Blue";}

};// 抽象层次(Abstraction)

class Shape {

protected:std::shared_ptr<Color> color; // 桥接:组合一个实现层对象

public:explicit Shape(std::shared_ptr<Color> c) : color(std::move(c)) {}virtual void draw() const = 0;virtual ~Shape() = default;

};// 扩充抽象层(RefinedAbstraction)

class Circle : public Shape {

public:using Shape::Shape;void draw() const override {std::cout << "Drawing a Circle in " << color->fill() << " color.\n";}

};class Rectangle : public Shape {

public:using Shape::Shape;void draw() const override {std::cout << "Drawing a Rectangle in " << color->fill() << " color.\n";}

};int main() {auto red = std::make_shared<Red>();auto blue = std::make_shared<Blue>();// 创建红色圆形和蓝色矩形Circle redCircle(red);Rectangle blueRectangle(blue);redCircle.draw();blueRectangle.draw();// 动态桥接:蓝色圆形Circle blueCircle(blue);blueCircle.draw();return 0;

}

总结

不必拘束于教科书的描述,依据具体场景找到最优方案来实现。