通往Docker之路:从单机到容器编排的架构演进全景

前言

在当今这个数字时代,我们享受着无处不在的互联网服务:流畅的在线购物、即时的社交互动、高清的流媒体视频……这一切便捷体验的背后,都离不开一个强大、稳定且高效的后台技术架构的支撑。然而,罗马并非一日建成,任何一个能够承载亿万用户请求的复杂系统,都不是一蹴而就的。它的成长,如同一个生命的演化,经历了从简单到复杂,从单一到分布式的漫长历程。

本文将以一个典型的互联网应用(如电子商务网站)为例,遵循其从小到大的发展轨迹,系统性地梳理后台技术架构的演进之路。我们将从最原始的单机架构出发,逐步剖析其在面对日益增长的用户量和业务复杂性时所暴露的瓶颈,并详细探讨为了突破这些瓶颈而引入的各种架构模式——从应用与数据分离,到集群化、读写分离,再到微服务和容器化。这不仅是一次技术变迁之旅,更是一场关于如何运用工程智慧解决实际问题的深度思考。

第一章:蛮荒时代 —— 单机架构的诞生与局限

在互联网的黎明时期,业务需求简单,用户规模有限。一个初创项目,或许只是一个个人博客,或是一个小型的企业展示网站。在这样的背景下,最直接、最经济的解决方案便是单机架构(Single-Machine Architecture)。

1.1 什么是单机架构?

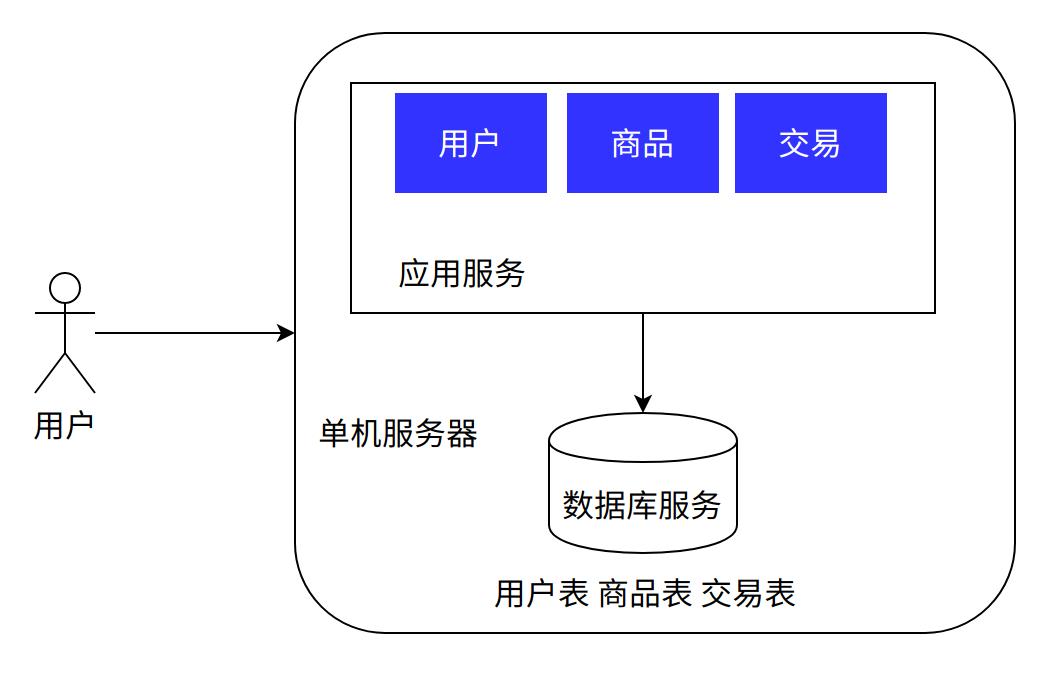

单机架构,顾名思义,就是将应用程序、数据库、文件系统等所有服务和资源全部部署在同一台物理服务器上。这是一种“All-in-One”的模式。

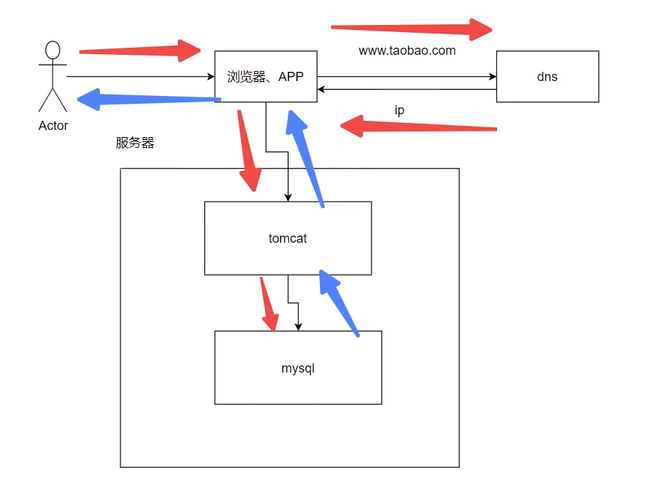

上图直观地展示了这种架构的核心思想:用户的所有请求,无论是访问网页(应用逻辑处理)还是查询商品信息(数据库操作),都由这唯一的一台服务器来响应。我们可以将其内部结构理解为下图所示的样子:

在这个模型中,操作系统之上运行着Web服务器(如Apache、Nginx)、应用代码(如PHP、Java、Python编写的业务逻辑)以及数据库管理系统(如MySQL、PostgreSQL)。它们共同分享着这台服务器的CPU、内存、硬盘I/O和网络带宽。

1.2 出现的历史背景

单机架构的出现是历史的必然。在21世纪初,互联网尚属新生事物,网站的访问量(PV/UV)普遍不高。一台配置尚可的服务器,其计算能力和I/O性能足以应对当时的用户请求。对于开发者而言,将所有东西放在一起,开发、部署、测试和运维都极为便捷。只需购买一台服务器,安装好所有软件,上传代码,配置一下域名解析,一个网站就能上线运行。这种简单、快速、低成本的特性,使其成为那个时代的最佳选择。

1.3 架构优缺点深度剖析

优点:

- 部署简单、成本极低:这是单机架构最显著的优势。不需要考虑复杂的网络配置、服务间的通信、数据的同步等问题。对于初创团队或个人开发者来说,这意味着极低的技术门槛和初始投入。一台入门级的云服务器,每月可能仅需几十到几百元的成本,就能支撑起一个小型应用的运转。

缺点:

-

严重的性能瓶颈与资源竞争:这是单机架构的致命弱点。随着业务的发展,访问量急剧上升,问题便开始显现。

- CPU竞争:应用逻辑的复杂计算(例如,在电商网站中进行价格计算、推荐算法)和数据库的复杂查询(例如,多表JOIN、排序)都会消耗大量的CPU资源。当高并发请求同时涌入时,应用进程和数据库进程会激烈争抢CPU时间片,导致任何一方的执行效率都大打折扣。

- 内存竞争:Web应用需要内存来缓存数据、管理用户会话,而数据库则需要大量的内存作为其缓存池(Buffer Pool)以加速数据读写。如果两者共存于一台服务器,内存分配将成为一个难题。若应用占用内存过多,可能导致数据库缓存命中率下降,频繁进行磁盘I/O;反之,若数据库占用过多,则可能导致应用因内存不足而频繁进行垃圾回收(GC),甚至抛出OOM(Out of Memory)异常。

- I/O竞争:应用的日志文件写入、静态资源读取,以及数据库的数据文件读写,都会竞争有限的磁盘I/O能力。特别是当数据库进行密集的写操作时,磁盘I/O可能达到瓶颈,这将严重影响到应用的响应速度和数据的持久化效率。

-

可靠性极差,毫无容灾能力:单机架构存在“单点故障”(Single Point of Failure)问题。服务器的任何一个环节出现问题,都将导致整个服务的瘫痪。例如,硬盘损坏将导致所有数据丢失;CPU过热宕机,整个网站将无法访问;某个应用进程的Bug导致内存泄漏,最终会拖垮整台服务器。在这种架构下,没有备份,没有冗余,一旦发生故障,恢复时间长,数据丢失风险高。

-

扩展性(Scalability)几乎为零:当单台服务器的性能达到极限时,唯一的提升方式就是进行“垂直扩展”(Vertical Scaling),即购买配置更高、性能更强的服务器(More Powerful CPU, More RAM, Faster SSD)。然而,硬件性能的提升是有物理上限的,并且成本会呈指数级增长。一台性能翻倍的服务器,其价格远不止翻倍。这种扩展方式不仅昂贵,而且总有一天会遇到无法再升级的“天花板”。

正是因为这些日益凸aggerated的缺点,当网站的用户量跨过某个门槛后,架构师们不得不开始寻求新的解决方案。于是,技术架构演进的第一步——应用与数据分离,应运而生。

第二章:职责分离 —— 应用数据分离架构

随着用户量的持续增长,单机架构下的资源竞争问题愈发激烈,网站响应速度越来越慢,用户体验急剧下降。工程师们首先想到的解决方案,就是将最主要的资源竞争者——应用程序和数据库——进行物理隔离。

2.1 什么叫应用数据分离?

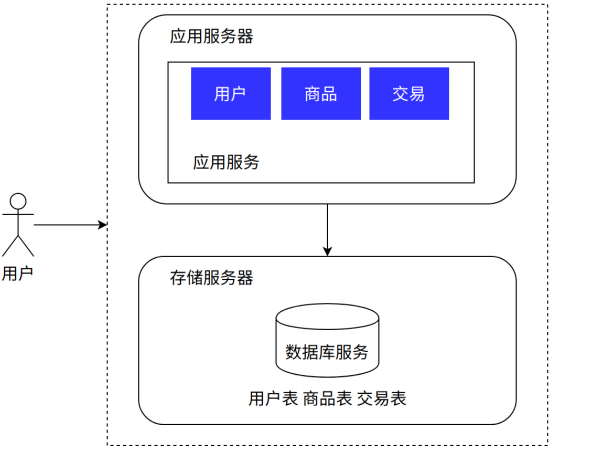

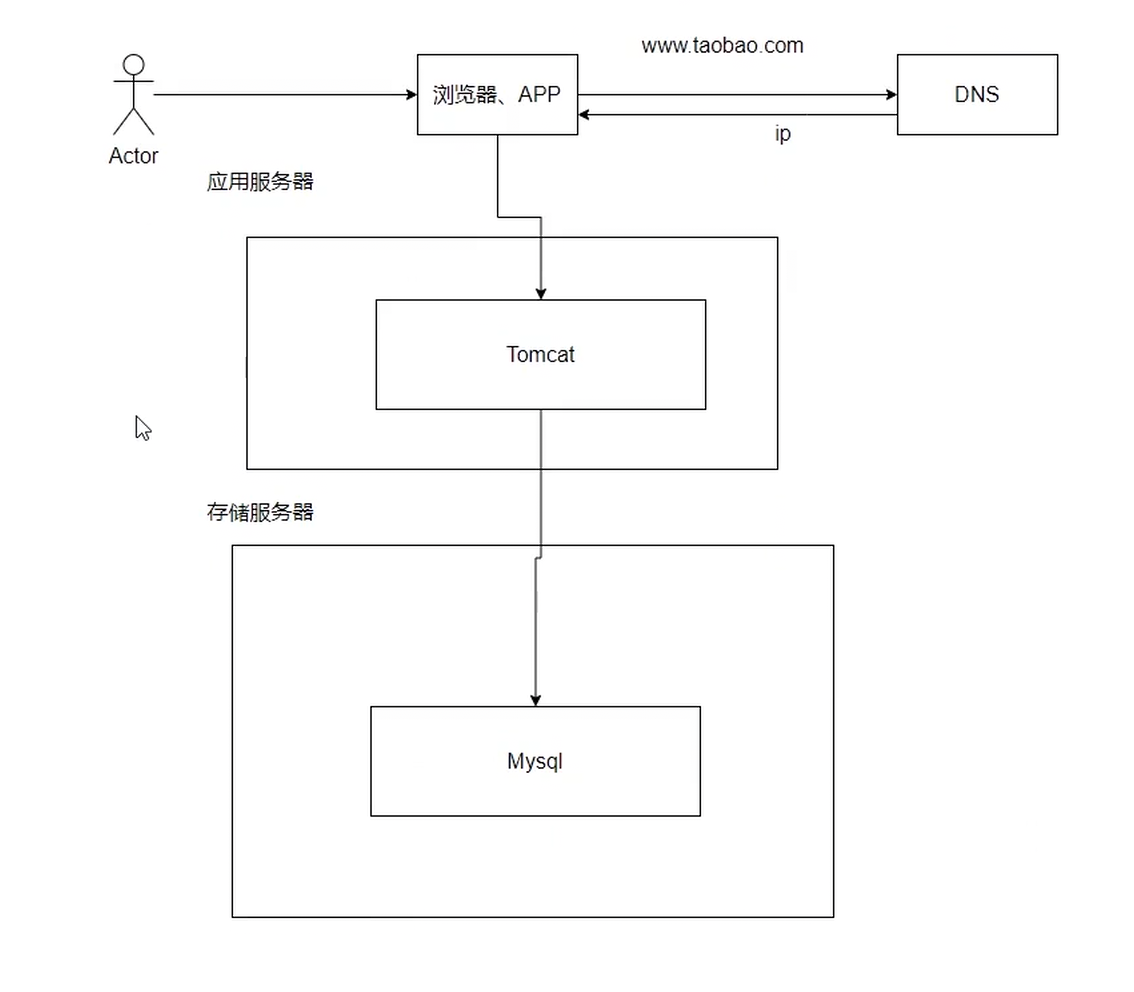

应用数据分离架构,是指将原本部署在同一台服务器上的应用服务和数据库服务,分别部署到两台或多台独立的服务器上。应用服务器专注于处理业务逻辑,而数据库服务器则专注于数据的存储和查询。

如上图所示,用户请求首先到达应用服务器,应用服务器在处理过程中如果需要数据支持,会通过内部网络向独立的数据库服务器发起请求。数据库服务器处理完请求后,将结果返回给应用服务器,应用服务器再将最终的处理结果呈现给用户。

其内部的交互流程可以更清晰地描绘如下:

2.2 出现原因:直面资源竞争

驱动这一架构变革的根本原因,正是为了解决单机架构下的资源竞争问题。通过将两者分离,可以实现:

- 资源独享:应用服务器的CPU、内存和I/O可以完全服务于业务逻辑处理,不再需要与数据库“分食”。同样,数据库服务器也可以独享其全部资源,特别是可以配置大内存作为缓存,极大地提升数据查询性能。

- 针对性优化:可以根据不同服务的特性,选择不同配置的服务器。例如,应用服务器通常是计算密集型(CPU敏感),可以选择高主频CPU的机器。而数据库服务器通常是I/O密集型(磁盘和内存敏感),可以选择配置高速SSD硬盘和巨大内存的机器。这种针对性的硬件配置,能最大化资源利用效率,用更低的成本获得更好的性能。

2.3 优缺点深度剖析

优点:

- 性能相比单机有显著提升:这是最直接的好处。由于资源竞争的消除,应用和数据库都可以获得更稳定、更充足的运行环境。网站的响应速度和并发处理能力得到初步提升。

- 数据库单独隔离,提升了容灾能力:数据库作为系统的核心资产,其安全性至关重要。将其物理隔离后,即使应用服务器因为代码Bug、黑客攻击等原因崩溃,数据库服务器依然是安全的,核心数据不会丢失。这为系统提供了一定程度的容灾能力,至少保证了数据的安全。

- 成本相对可控:相比于盲目地进行垂直扩展购买一台昂贵的“超级服务器”,购买两台或多台配置适中的普通服务器,成本效益往往更高。

缺点:

- 引入了网络开销:应用和数据库之间从进程内通信变成了跨服务器的网络通信。虽然在局域网内延迟很低,但相比于本地调用,终究还是增加了额外的耗时和潜在的故障点。

- 硬件成本增加:服务器数量从一台增加到至少两台,硬件成本和托管费用自然会翻倍。

- 性能瓶颈依然存在:这种架构只是将压力进行了初步分解,但并没有从根本上解决“单点”问题。

- 应用服务器瓶颈:当用户并发量进一步增大,单台应用服务器的CPU和内存终将耗尽,成为新的性能瓶颈。

- 数据库服务器瓶颈:随着数据量的积累和查询复杂度的增加,单台数据库服务器的I/O和CPU也会达到极限。

尽管存在这些缺点,但应用数据分离是架构演进中至关重要的一步。它引入了“分而治之”的思想,为后续的集群化、分布式演进奠定了基础。当应用服务器率先成为瓶颈时,下一个演进方向也随之明确。

第三章:人多力量大 —— 应用服务集群架构

随着网站知名度的提升和业务的快速扩张,单台应用服务器已经无法承载海量用户的并发请求。此时,单纯地升级应用服务器的硬件(垂直扩展)已经变得不切实际,架构师们将目光投向了另一种更具弹性和成本效益的扩展方式——水平扩展(Horizontal Scaling)。

3.1 什么是应用服务集群?

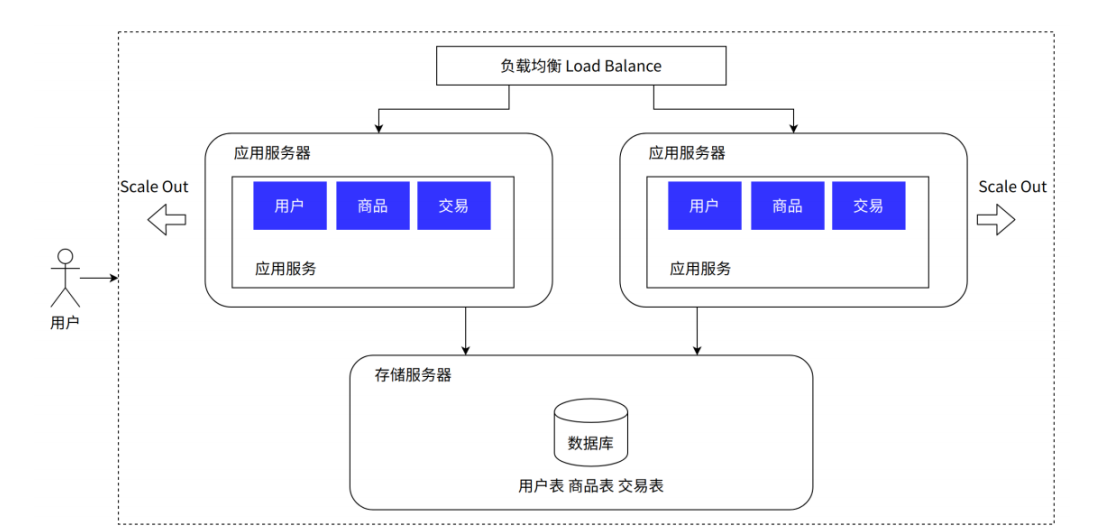

应用服务集群架构,是指通过部署多台应用服务器,共同对外提供服务。这些服务器运行着完全相同的应用程序代码,构成一个“集群”。为了将用户的请求均匀地分发到集群中的每一台服务器,并在某台服务器宕机时自动将其剔除,通常会在应用服务器集群前引入一个关键组件——负载均衡器(Load Balancer)。

如上图所示,所有用户的请求不再直接打到某一台应用服务器上,而是首先到达负载均衡器。负载均衡器根据预设的策略(如轮询、最少连接数等),将请求“转发”给后端集群中某一台健康的应用服务器进行处理。从用户的角度来看,他们访问的仍然是一个统一的入口地址,感觉不到后端是由多台服务器在提供服务。

3.2 出现原因:应对高并发请求

当网站在高峰期(如电商大促、新闻热点事件)面临瞬时的高并发流量时,单台应用服务器会因CPU耗尽、线程池满、网络连接数达到上限等原因,导致响应速度急剧下降,甚至完全无法响应,造成服务雪崩。应用服务集群正是为了解决这个问题而生,其核心目标是:

- 分摊流量:将海量请求分散到多台服务器上,降低单台服务器的负载。

- 提高可用性:当集群中某一台服务器因故障下线时,负载均衡器能自动检测到,并停止向其分发流量,从而保证整体服务的持续可用。

3.3 架构核心:负载均衡器详解

负载均衡器是集群架构的灵魂。它可以是硬件设备,如F5、A10;也可以是软件,如Nginx、HAProxy、LVS。其工作原理涉及几个关键点:

-

分发策略(Load Balancing Algorithms):

- 轮询(Round Robin):最简单的策略,按顺序将请求逐一分发给每台服务器。

- 加权轮询(Weighted Round Robin):在轮询的基础上,为不同性能的服务器分配不同的权重,性能好的服务器接收更多请求。

- 最少连接数(Least Connections):将新请求分发给当前活动连接数最少的服务器,以保证负载更加均衡。

- IP哈希(IP Hash):根据请求来源的IP地址进行哈希计算,将同一IP的请求固定分发到同一台服务器。这种方式可以解决session共享的问题,但可能导致负载不均。

-

健康检查(Health Checks):负载均衡器会定期向后端的应用服务器发送“心跳”请求(如请求一个特定的URL),以检查它们是否存活。如果某台服务器在规定时间内没有正常响应,负载均衡器就会将其标记为“不健康”,并暂时从分发列表中移除,待其恢复后再重新加入。

3.4 集群带来的新问题:Session管理

当引入集群后,一个棘手的问题随之而来:HTTP是无状态协议,但Web应用通常需要通过Session来维持用户的登录状态和会话信息。在单机架构下,Session信息默认存储在应用服务器的内存中。但在集群环境下,如果一个用户的第一次请求被分发到服务器A,登录成功后Session信息保存在A的内存里;第二次请求被负载均衡器分发到了服务器B,服务器B的内存里没有这个用户的Session信息,就会判断用户为未登录状态,要求重新登录。这是无法接受的。

解决方案主要有以下几种:

- Session Sticky(会话保持):利用负载均衡器的IP Hash或Cookie插入等策略,确保来自同一个用户的请求始终被转发到同一台服务器。这种方法简单,但破坏了负载均衡的初衷,且一旦该服务器宕机,用户的Session会话会丢失。

- Session Replication(会话复制):在集群的服务器之间实时同步Session数据。这种方式能保证高可用,但服务器间的数据同步会带来额外的网络开销和性能消耗,当集群规模较大时,同步的复杂度和延迟会急剧增加。

- Session Sharing(会话共享):这是目前业界最主流的方案。将Session数据从应用服务器中剥离出来,集中存储到一个独立的、高性能的存储服务中,如分布式缓存Redis或Memcached。所有应用服务器都去这个共享存储中读写Session数据。这种方案完美地解决了Session一致性问题,并且对应用服务器是无状态的,可以任意进行水平扩展。

3.5 优缺点深度剖析

优点:

- 应用服务高可用:集群的引入彻底解决了应用服务器的单点故障问题。只要集群中至少还有一台服务器是健康的,整个服务就不会中断,实现了应用层面的高可用性(High Availability)。

- 应用服务具备高性能和高扩展性:通过简单地增加服务器数量(水平扩展),就可以线性地提升整个系统的并发处理能力。理论上,只要预算充足,可以构建一个能够应对海量请求的庞大集群。

- 负载均衡:通过合理的分发策略,可以确保每台服务器的负载都在一个健康的水平,避免了个别服务器过载而其他服务器空闲的情况。

缺点:

- 数据库成为新的性能瓶颈:当应用层的处理能力通过集群得到极大增强后,所有的请求压力最终都汇聚到了后端的单台数据库服务器上。数据库的连接数、CPU、I/O很快会达到极限,成为整个系统的下一个瓶颈。

- 数据库依然是单点:虽然应用层实现了高可用,但核心的数据库仍然是单点。一旦数据库宕机,整个系统依然会瘫痪,数据丢失的风险依然存在。

- 运维复杂度增加:服务器数量增多,意味着部署、更新、监控等运维工作量成倍增加。如果没有自动化的运维工具支持,手动管理一个庞大的集群将是一场噩梦。

- 硬件成本进一步增加:更多的服务器意味着更多的硬件和托管费用。

应用集群架构成功地解决了应用层的扩展性和可用性问题,但它也将系统的主要矛盾转移到了数据库上。为了让数据库也能“分身有术”,架构的下一次进化势在必行。

第四章:读写分离 —— 为数据库减负

随着应用集群规模的扩大,数据库服务器的压力与日俱增,逐渐不堪重负。分析数据库的负载可以发现一个普遍的规律:在绝大多数互联网应用中,读操作的频率远高于写操作(例如,浏览商品、看新闻的次数远远多于下单、发帖的次数),读写比例可能达到10:1甚至100:1。因此,数据库的主要压力来自于海量的读请求。基于这一洞察,读写分离/主从分离架构应运而生。

4.1 什么是读写分离/主从分离?

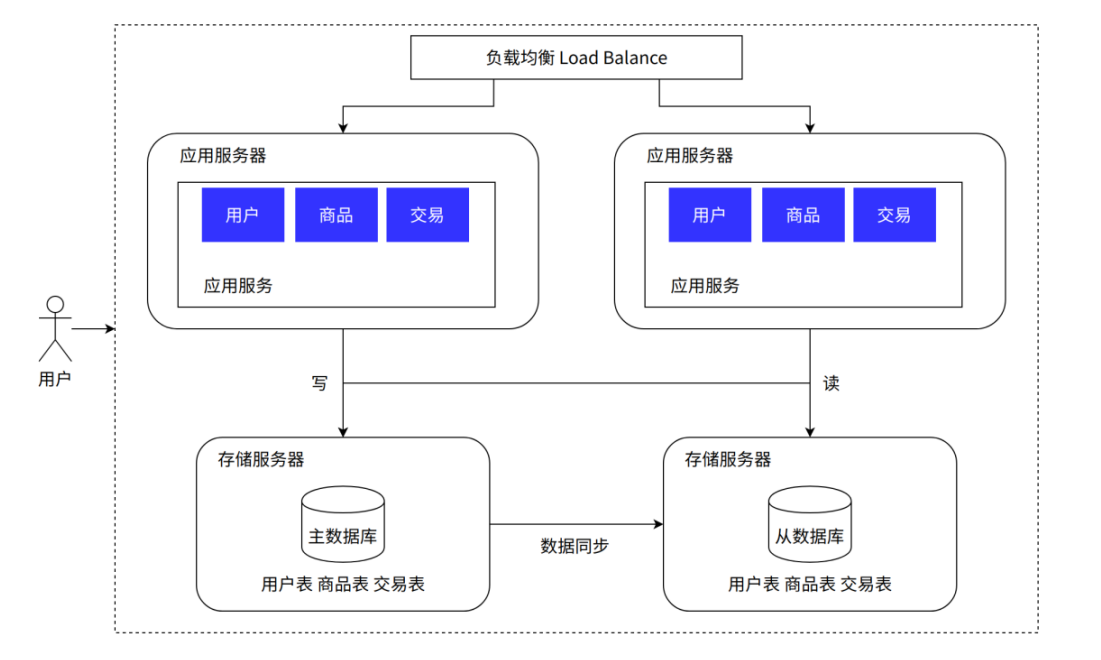

读写分离(Read/Write Splitting),也称为主从分离(Master-Slave Architecture),是一种通过将数据库的读操作和写操作分散到不同服务器节点上来提升数据库处理能力的架构模式。

该架构的核心是搭建一个数据库主从集群。集群中包含一个主节点(Master)和至少一个从节点(Slave)。

- 主库(Master):负责处理所有的“写”操作(INSERT, UPDATE, DELETE)。

- 从库(Slave):负责处理所有的“读”操作(SELECT)。

主库在执行完写操作后,会通过某种机制(如MySQL的Binlog)将数据的变更同步给所有的从库,从而保证主从数据库之间的数据一致性。

如上图所示,应用层在执行数据库操作时,需要进行判断:如果是写操作,请求会被路由到主库;如果是读操作,请求则会被路由到某个从库。这样,原本由一台服务器承担的所有读写压力,被有效地分摊开来。

4.2 架构工作原理详解

以MySQL为例,读写分离的工作流程如下:

- 数据写入:应用发起一个写操作请求(如用户下单)。该请求被发送到数据库主库。

- 主库执行与记录:主库执行该写操作,并将这个操作记录到自己的二进制日志(Binary Log,简称Binlog)中。Binlog是MySQL记录所有数据更改操作的日志文件。

- 从库同步:从库上会有一个I/O线程,伪装成一个客户端,定期连接到主库,请求主库的Binlog。

- 从库中继与回放:从库的I/O线程获取到主库的Binlog后,先将其写入到自己的中继日志(Relay Log)中。然后,从库的SQL线程会读取Relay Log,并按照其中的记录顺序,在从库上“重放”(Replay)一遍主库执行过的写操作,从而实现数据的同步。

- 数据读取:应用发起一个读操作请求(如查询商品详情)。该请求被发送到任意一个从库,从库执行查询并返回结果。

通过增加从库的数量,就可以线性地扩展数据库的读取能力,以应对海量的读请求。

4.3 读写分离的实现方式

应用层如何知道该把SQL语句发给主库还是从库呢?主要有两种实现方式:

- 代码层实现:在应用程序的代码中,根据SQL语句的类型(如判断是SELECT还是INSERT/UPDATE/DELETE)来决定连接哪个数据库。许多数据库框架(如MyBatis的动态数据源插件)都支持这种方式。

- 中间件实现:在应用和数据库之间引入一个数据库代理中间件(Database Proxy),如MyCAT、ProxySQL等。应用将所有SQL请求都发给这个中间件,中间件负责解析SQL语句,然后将写请求转发给主库,读请求转发给从库。这种方式对应用代码是透明的,侵入性更小。

4.4 优缺点深度剖析

优点:

- 数据库读取性能大幅提升:通过水平扩展从库,可以支撑极高的读并发,解决了因大量读请求导致的数据库瓶颈问题。

- 间接提升写的性能:由于主库不再承担大量的读请求,其CPU、I/O等资源可以更专注于处理写操作,因此写的性能和稳定性也得到了间接提升。

- 提高了数据库的可用性:从库可以作为主库的备份。当主库发生故障时,可以手动或自动地将一个从库提升为新的主库,从而快速恢复服务(这个过程称为主从切换或Failover),实现了数据库层面的高可用。

缺点:

- 主从延迟(Replication Lag)问题:数据从主库同步到从库需要时间,这个时间差就是主从延迟。在延迟期间,主从库的数据是不一致的。如果一个用户刚写完数据(如发表评论),马上就去读取(刷新页面),而这个读请求恰好被路由到了一个尚未同步该数据的从库,用户就会发现自己刚刚发表的评论“消失”了。

- 解决方案:对于数据一致性要求高的场景(如支付后的订单状态查询),可以强制将读请求也发送到主库(称为“强制读主”);或者在写操作后,将需要立即读取的数据先放入缓存。

- 写性能瓶颈依然存在:读写分离只扩展了读能力,写操作的压力仍然全部集中在单台主库上。当业务发展到写请求也极其频繁的阶段时,主库会成为新的瓶颈。

- 增加了架构复杂性和成本:需要配置和维护主从复制关系,并处理可能出现的同步中断、数据不一致等问题。同时,服务器成本也进一步增加。

读写分离架构极大地缓解了数据库的读取压力,是数据库扩展之路上的一个里程碑。然而,随着热点事件的爆发,一个新的问题又浮出水面。

第五章:冷热分治 —— 引入缓存的冷热分离架构

即使实现了读写分离,将读请求分摊到了多个从库,但在某些场景下,数据库的压力依然巨大。例如,在双十一大促期间,某款爆款商品的详情页会被数百万用户在短时间内反复访问。这些请求即使分摊到多个从库,也会对数据库造成巨大的冲击,因为它们读取的是完全相同的数据——即“热点数据”。为了解决这个问题,架构师们引入了一种强大的性能优化利器:缓存。

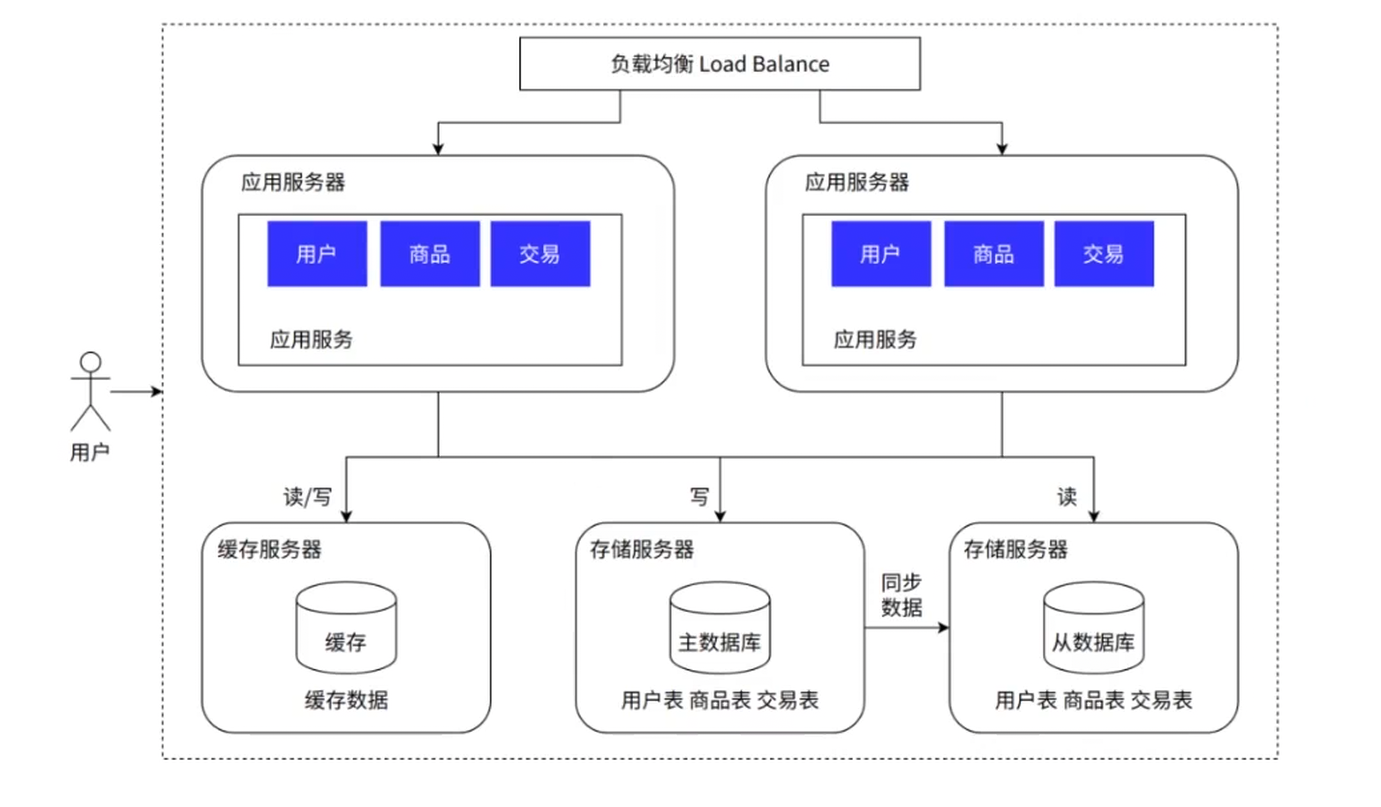

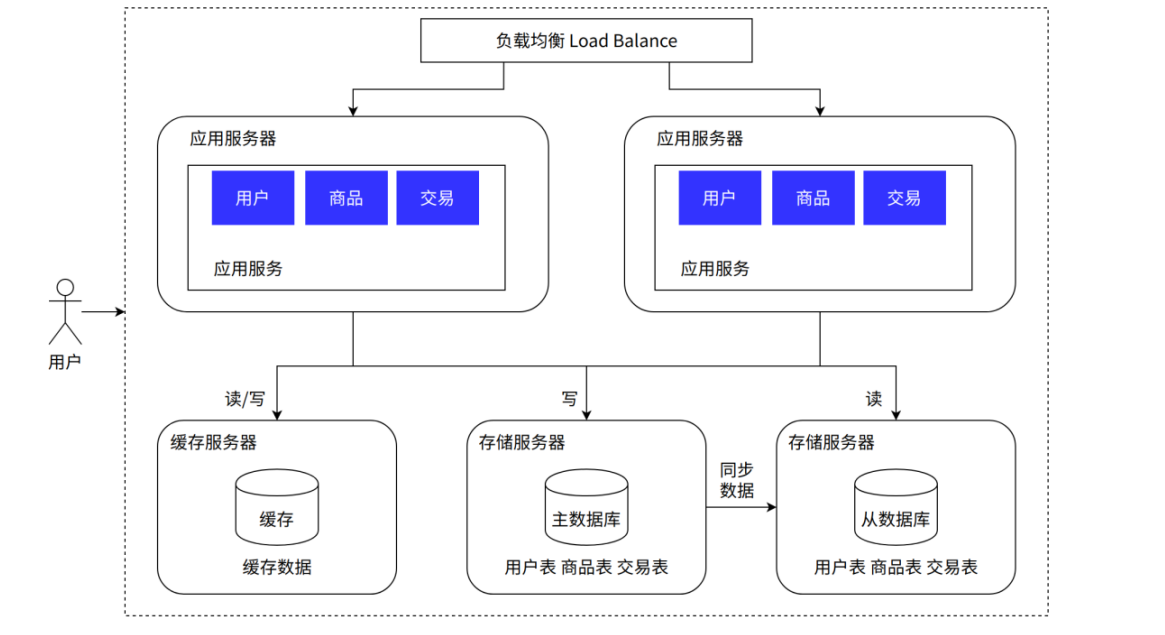

5.1 什么是冷热分离架构?

冷热分离架构,本质上是一种基于缓存的优化策略。其核心思想是:将系统中的数据根据访问频率划分为“热数据”和“冷数据”。

- 热数据(Hot Data):被频繁访问的数据,如爆款商品信息、热门新闻文章、首页轮播图等。

- 冷数据(Cold Data):不常被访问的数据,如几个月前的订单记录、冷门商品信息等。

然后,将热数据加载到性能极高的内存缓存中(如Redis、Memcached),让绝大多数对热数据的访问请求直接由缓存来响应,从而避免穿透到后端的数据库。

如上图所示,在应用服务器和数据库之间增加了一个缓存层。当应用需要读取数据时,会遵循“先查缓存,再查数据库”的原则。

5.2 架构工作原理:缓存的读写模式

以电子商城的商品查询为例,其工作流程如下:

-

读取流程(Cache-Aside Pattern):

- 应用收到查询商品ID为

123的请求。 - 应用首先访问缓存,尝试获取

key为product:123的数据。 - 缓存命中(Cache Hit):如果在缓存中找到了数据,则直接将数据返回给用户,整个请求结束。

- 缓存未命中(Cache Miss):如果在缓存中没有找到数据,应用会继续访问数据库(通常是从库)查询商品

123的信息。 - 查询到数据后,应用首先将这份数据写入到缓存中(设置一个合理的过期时间),然后再返回给用户。这样,下一次对同一个商品的查询就可以直接命中缓存了。

- 应用收到查询商品ID为

-

数据更新流程:当商品信息被修改时(写操作),如何保证缓存和数据库的数据一致性是一个关键问题。常见的策略有:

- 先更新数据库,再删除缓存(Cache-Aside Pattern的更新部分):这是最常用且相对安全的策略。为什么是删除缓存而不是更新缓存?因为更新缓存的开销更大,且可能写入一个中间状态的脏数据。直接删除,让下一次读请求去数据库加载最新数据并回填到缓存,是一种懒加载(Lazy Loading)的思想,能保证数据的最终一致性。

- 先删除缓存,再更新数据库:这种策略存在风险。如果在删除缓存后、更新数据库前,有一个读请求进来,它会发现缓存未命中,然后去数据库读取到旧的数据并回填到缓存,之后数据库才完成更新。这会导致缓存中存储的是脏数据。

5.3 缓存带来的三大经典问题及对策

引入缓存虽然极大地提升了性能,但也带来了新的复杂性和一系列经典问题:

-

缓存穿透(Cache Penetration):

- 现象:查询一个数据库中根本不存在的数据。由于缓存中也没有,请求会每次都穿透到数据库,导致数据库压力增大。如果被恶意利用,大量请求查询不存在的数据,可能会拖垮数据库。

- 对策:

- 缓存空对象:如果数据库查询结果为空,依然在缓存中为这个key存一个特殊的值(如

null),并设置一个较短的过期时间。这样后续的查询就会命中这个“空对象”,而不会再打到数据库。 - 布隆过滤器(Bloom Filter):在访问缓存前,先通过布隆过滤器判断这个key是否存在。布隆过滤器是一种高效的数据结构,可以快速判断一个元素是否在一个集合中,它有一定的误判率(可能将不存在的判断为存在),但绝不会将存在的判断为不存在。

- 缓存空对象:如果数据库查询结果为空,依然在缓存中为这个key存一个特殊的值(如

-

缓存击穿(Cache Breakdown / Hot Spot Invalidation):

- 现象:某一个热点key在缓存中失效(过期)的瞬间,恰好有海量的并发请求同时访问这个key。这些请求都会发现缓存未命中,然后同时涌向数据库,导致数据库瞬间压力剧增。

- 对策:

- 互斥锁/分布式锁:当缓存未命中时,只允许第一个请求去查询数据库并回填缓存,其他请求则等待。当第一个请求完成后,后续的请求就可以直接从缓存中获取数据了。

- 热点数据永不过期:对于一些核心的热点数据,可以不设置过期时间,而是通过后台任务异步地去更新缓存。

-

缓存雪崩(Cache Avalanche):

- 现象:在某个时间点,缓存中大量的key同时过期,或者缓存服务自身宕机。这导致了巨量的请求在短时间内全部直接打到数据库上,造成数据库压力过大甚至崩溃。

- 对策:

- 过期时间加随机值:在设置缓存的过期时间时,在一个基础时间上增加一个随机数,避免大量key在同一时刻集中失效。

- 缓存服务高可用:搭建缓存集群(如Redis Sentinel或Cluster模式),避免单点故障。

- 服务降级与熔断:当检测到数据库压力过大或缓存服务不可用时,暂时关闭部分非核心功能(降级),或者直接返回一个友好的错误提示(熔断),保护核心服务不受影响。

5.4 优缺点深度剖析

优点:

- 性能提升非常明显:由于内存的读写速度远快于磁盘,缓存能够将系统的响应时间从百毫秒级别降低到毫秒级别,极大地提升了用户体验和系统吞吐量。

- 大幅降低对数据库的访问请求:为数据库扛住了绝大部分的读流量,尤其是热点数据的流量,有效保护了数据库。

缺点:

- 引入了数据一致性问题:缓存是数据库数据的副本,如何保证两者的一致性是缓存架构的核心难题。

- 增加了系统的复杂性:需要处理上述的缓存穿透、击穿、雪崩等问题,对开发人员的技术要求更高。

- 服务器成本进一步增加:需要额外的服务器来部署缓存服务。

- 数据库的根本瓶颈仍在:虽然缓存缓解了读压力,但随着业务体量的持续膨胀,数据总量不断增加,数据库的写压力会越来越大,单库的数据量和单表的数据量也可能变得过于庞大,导致查询和写入性能下降,数据库最终会再次成为系统瓶颈。

冷热分离架构让系统性能达到了一个新的高度,但它也只是“缓兵之计”。当数据量本身成为问题时,就需要对数据库本身进行“手术”了。

第六章:分库分表 —— 数据库的分布式进化

当业务持续增长,数据量达到千万甚至上亿级别时,即使有缓存和读写分离,单一的写主库也会遇到瓶颈。具体表现为:

- 单库容量瓶颈:磁盘空间接近极限。

- 单库性能瓶颈:写操作越来越慢,索引维护成本高,即使是简单的查询,在海量数据面前也可能变得缓慢。

- 单表性能瓶颈:一张表的数据超过千万行后,查询、插入和更新的性能会急剧下降。

此时,唯一的出路就是将数据进行拆分,分散到多个数据库或多张表中,这就是分布式数据库架构思想的体现,其初级形态就是垂直分库与水平分表。

6.1 垂直分库架构(Vertical Sharding)

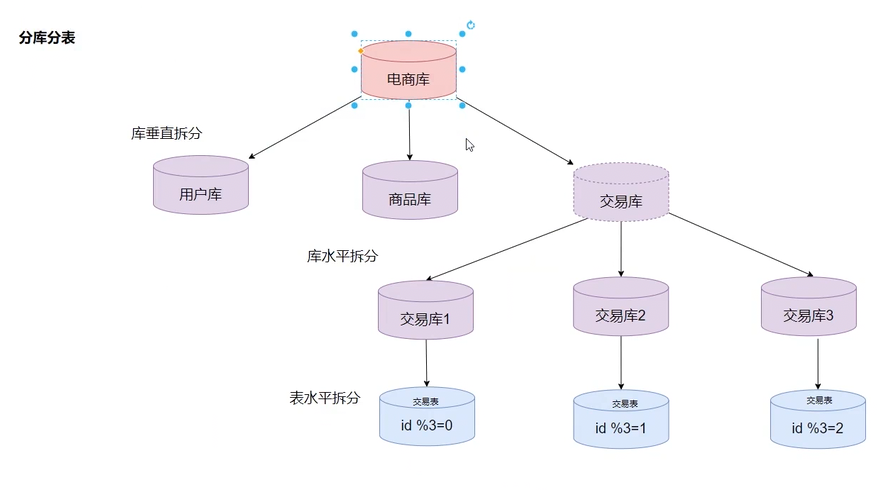

垂直分库,也叫“纵向拆分”,是根据业务维度来对数据库进行拆分。将原本耦合在一起的不同业务的数据,分散到不同的数据库中。

上图形象地展示了垂直分库的核心思想。

出现原因与工作原理:

以一个大型电商网站为例,其数据库中可能包含了用户(User)、商品(Product)、订单(Order)、支付(Payment)等多个模块的数据。在早期,这些数据都存放在同一个数据库中。随着业务发展,订单模块的写入和查询变得极其频繁,而商品模块的更新频率则相对较低。如果它们共用一个数据库,高频的订单操作可能会影响到其他模块的性能。

垂直分库就是将这些不同业务模块的数据进行拆分。例如,建立一个user_db专门存放用户信息,一个order_db专门存放订单信息,一个product_db专门存放商品信息。

如上图所示,一个庞大的单一数据库被拆分成了多个职责单一的小数据库。这样做的好处是:

- 业务隔离:不同业务线的数据库相互独立,某个业务的数据库压力过大,不会影响到其他业务。

- 专库专用:可以针对不同业务的特点进行独立的优化和扩容。

- 提升了单库的性能:每个库的数据量都变小了,性能自然得到提升。

6.2 水平分表/分库架构(Horizontal Sharding)

垂直分库解决了业务耦合问题,但如果单一业务的数据量本身就巨大无比(例如,淘宝的订单数据),那么order_db自身很快又会成为瓶颈。这时就需要进行水平拆分。

水平分表/分库,也叫“横向拆分”,是根据某个规则(如用户ID、订单ID的哈希值或范围)将同一张表中的数据,切分到多个结构相同的表或数据库中。

工作原理:

假设我们有一个orders表,里面有几十亿条数据。我们可以准备4个数据库(order_db_0, order_db_1, order_db_2, order_db_3),每个库里都有一张结构完全相同的orders表。然后我们制定一个路由规则(Sharding Rule),例如,根据user_id取模: db_index = user_id % 4。

- 当

user_id为1的用户下单时,1 % 4 = 1,他的订单数据就会被存入order_db_1。 - 当

user_id为4的用户下单时,4 % 4 = 0,他的订单数据就会被存入order_db_0。

这样,原本一张大表的数据就被均匀地分散到了4个库的4张表中,每个库的写压力都只是原来的1/4。

6.3 引入分库分表后的挑战

分库分表极大地提升了数据库的吞吐量和扩展性,但同时也引入了分布式系统固有的复杂性:

-

分布式事务:一个跨越多个数据库的操作(例如,用户下单同时扣减库存,订单数据在

order_db,库存数据在product_db)无法再由单个数据库的ACID事务来保证。需要引入分布式事务解决方案,如:- 两阶段提交(2PC)/三阶段提交(3PC):协议复杂,性能较低,有阻塞风险。

- TCC(Try-Confirm-Cancel):对业务代码侵入性强,需要为每个操作实现三个阶段的逻辑。

- Saga模式:通过一系列本地事务和补偿操作来保证最终一致性。

- 基于消息队列的最终一致性:目前互联网公司用得最多的方案,通过可靠的消息传递来保证异步的事务执行。

-

跨库Join查询:数据被分散到不同数据库后,无法再使用SQL的

JOIN操作进行关联查询。解决方案通常是在应用层面进行多次查询,然后将结果进行内存聚合,或者将需要关联的数据冗余一份,或者使用Elasticsearch等搜索引擎进行聚合查询。 -

分布式全局唯一ID:数据库的自增主键在分库分表后不再适用。需要引入全局唯一ID生成方案,如UUID、雪花算法(Snowflake)、基于Redis/Zookeeper的ID生成器等。

-

数据路由与扩容:需要一个中间件来根据分片键(Sharding Key)自动路由SQL。当需要增加更多的数据库分片进行扩容时,如何平滑地迁移数据(Data Rebalancing)也是一个巨大的挑战。

6.4 优缺点深度剖析

优点:

- 数据库吞吐量大幅提升:通过分库分表,理论上数据库的写性能可以随着节点的增加而线性扩展,彻底解决了单库的写入瓶颈。

- 数据隔离与容灾:数据分散存储,单个分片的故障影响范围有限。

缺点:

- 引入分布式系统的复杂性:上述的分布式事务、跨库查询、全局ID等都是极具挑战性的技术难题。

- 对业务代码的侵入性:分库分表的逻辑需要被应用感知,或者通过强大的中间件来屏蔽底层细节。

- 运维难度极大:数据库集群的管理、扩容、数据迁移等都变得非常复杂。

至此,通过缓存和分库分表,我们构建了一个能够承载海量数据和高并发请求的强大数据层。但是,随着业务越来越复杂,应用层的代码开始变得臃肿不堪,修改一行代码可能需要牵动整个庞大的工程,新的危机正在酝酿。

第七章:化整为零 —— 微服务架构的崛起

当后台的数据存储问题通过分库分表得到解决后,开发团队的注意力重新回到了应用层。此时,原本那个统一的、庞大的应用程序(我们称之为“单体应用”,Monolithic Application),已经积累了成千上万行代码,包含了用户、商品、订单、支付、营销、物流等众多业务功能。这种“大泥球”式的架构,开始暴露出严重的问题。

7.1 什么是微服务架构?

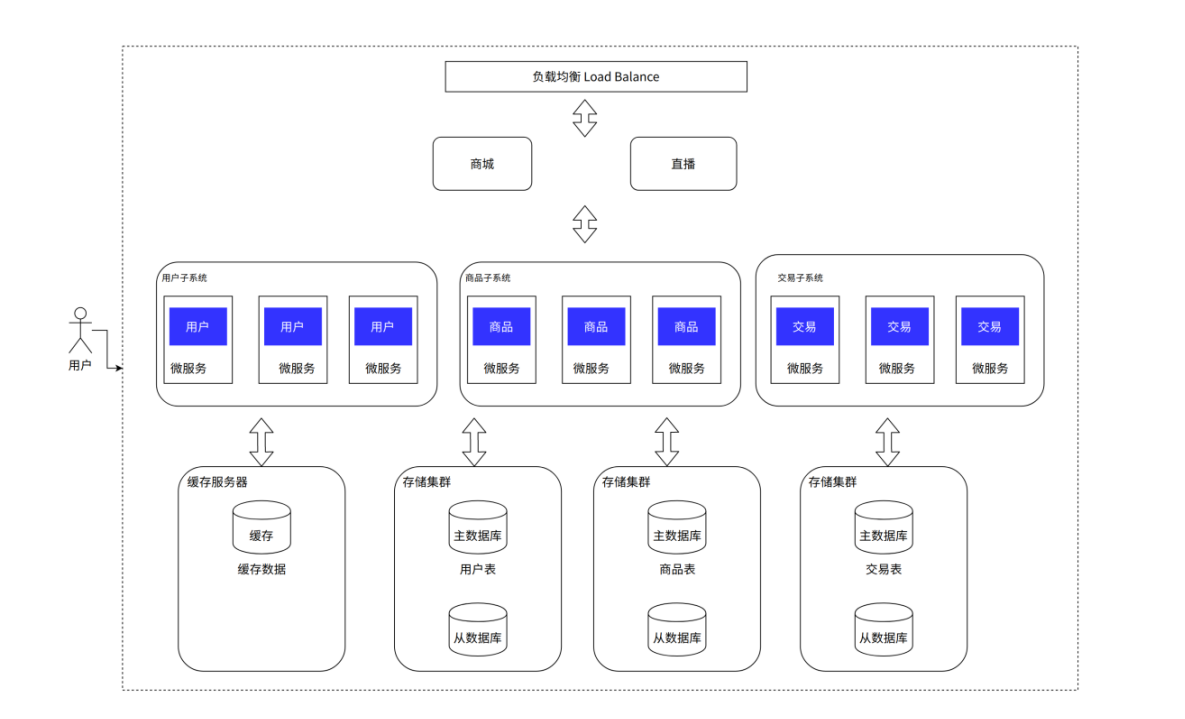

微服务(Microservices)是一种架构风格,它倡导将一个大型的、复杂的单体应用,按照业务边界(Business Capability)拆分成一组小而专注、可以独立开发、独立部署、独立扩展的自治服务。每个服务都围绕着特定的业务功能构建,并通过轻量级的通信机制(通常是HTTP/RESTful API或异步消息)相互协作,共同构成一个完整的应用系统。

上图生动地展示了从单体到微服务的转变。以电子商城为例,一个庞大的商城应用被拆分成了多个独立的微服务,如用户服务(负责注册、登录、用户信息管理)、商品服务(负责商品详情、库存管理)、订单服务(负责创建订单、查询订单状态)等。

7.2 出现原因:单体应用的五大“罪状”

微服务的出现,正是为了解决单体应用在发展到一定规模后所面临的困境:

- 持续开发困难,交付效率低:在单体应用中,所有代码都耦合在一个代码库里。任何一个微小的改动,哪怕只是一行代码,都需要对整个应用进行完整的编译、打包、测试和部署。随着代码库越来越大,这个过程会变得极其漫长。团队之间也容易产生冲突,A团队的功能开发未完成,B团队即使完成了自己的功能,也必须等待A,导致发布周期被无限拉长。

- 扩展性差:单体应用只能作为一个整体进行扩展。如果只有订单模块需要应对高并发,我们也不得不将整个应用复制多份进行集群部署,这造成了极大的资源浪费,因为商品、用户等低负载模块也被迫一起扩展了。

- 可靠性差:由于所有功能都在同一个进程中运行,任何一个模块的缺陷,比如内存泄漏,都可能导致整个应用的崩溃。一个非核心功能的失败,可能会引发整个系统的瘫痪,缺乏故障隔离能力。

- 技术栈不灵活:单体应用一旦选定了一种技术栈(如Java + Spring),后续所有的新功能都必须被“绑架”在这个技术栈上。想要为某个特定模块(如推荐算法)引入更适合的技术(如Python),会变得非常困难。

- 代码维护难,新人上手成本高:一个庞大的单体应用,代码逻辑错综复杂,业务边界模糊。新员工需要花费很长时间去理解整个系统的代码,才能开始贡献。代码的修改也容易“牵一发而动全身”,维护成本极高。

7.3 微服务架构的工作原理与生态

微服务架构不是一个单一的技术,而是一个完整的生态系统,它包含了一系列支撑服务间协作的组件:

- API网关(API Gateway):作为所有微服务的统一入口,负责请求路由、身份认证、限流、日志监控等通用功能。客户端只需与API网关交互,无需关心后端服务的具体地址和实现。

- 服务注册与发现(Service Registry & Discovery):每个微服务实例在启动时,会向一个中心化的“注册中心”(如Eureka, Consul, Nacos)注册自己的网络地址。当一个服务需要调用另一个服务时,它会先去注册中心查询目标服务的地址列表,然后再发起调用。这使得服务实例可以动态地扩缩容和上下线。

- 服务间通信:

- 同步通信:通常使用HTTP/REST或gRPC,适用于需要立即得到响应的场景。

- 异步通信:通过消息队列(如RabbitMQ, Kafka)实现,用于服务间的解耦、削峰填谷和最终一致性事务。

- 配置中心(Configuration Center):用于集中管理所有微服务的配置信息,实现配置的动态更新,无需重启服务。

- 熔断与降级(Circuit Breaker & Degradation):当一个服务调用下游服务发生故障或超时,为了防止级联失败(一个服务的崩溃导致整个调用链瘫痪),会触发“熔断”,在一段时间内直接返回错误,不再尝试调用。降级则是在系统压力过大时,有策略地放弃一些非核心功能,保证核心服务的稳定。

- 分布式追踪(Distributed Tracing):一个用户请求可能会跨越多个微服务。分布式追踪系统(如Zipkin, Jaeger)可以记录下请求在整个调用链中的路径和耗时,帮助开发者快速定位性能瓶瓶和故障点。

7.4 优缺点深度剖析

优点:

- 灵活性高,敏捷开发:每个服务都可以独立开发、测试、部署、升级和发布。小团队可以专注于自己的业务领域,快速迭代,大大提高了交付效率。

- 独立扩展:可以根据每个服务的实际负载,对其进行独立的水平扩展,实现资源的精细化管理和成本优化。

- 提高容错性:服务之间有良好的故障隔离。一个服务的故障通常不会影响到其他服务,整个系统的健壮性得到提升。

- 技术异构性:团队可以为每个微服务选择最适合其业务场景的技术栈,不受限于单一技术。

- 职责清晰,易于维护:每个服务都足够小,业务边界清晰,代码更容易被理解和维护。

缺点:

- 运维变得极其复杂:微服务数量的激增,使得部署、监控、日志管理、故障排查等运维工作变得异常复杂。在促销活动中,对成百上千个服务实例进行动态扩缩容,如果纯靠人力,将是一场灾难。

- 分布式系统的固有复杂性:服务间的网络通信是不可靠的,需要处理网络延迟、服务发现、分布式事务、数据一致性等一系列难题。

- 资源开销变大:每个微服务都需要独立的运行环境(如JVM)、操作系统进程,这会带来额外的内存和CPU开销。

- 处理故障困难:一个请求跨越多个服务,一旦出现问题,需要关联查看多个服务的日志和监控数据才能定位到根本原因,排查难度远高于单体应用。

微服务架构赋予了业务极高的敏捷性和扩展能力,但它将大量的复杂性从代码内部转移到了服务之间的运维和治理上。为了驯服这头“猛兽”,我们需要更先进的工具。

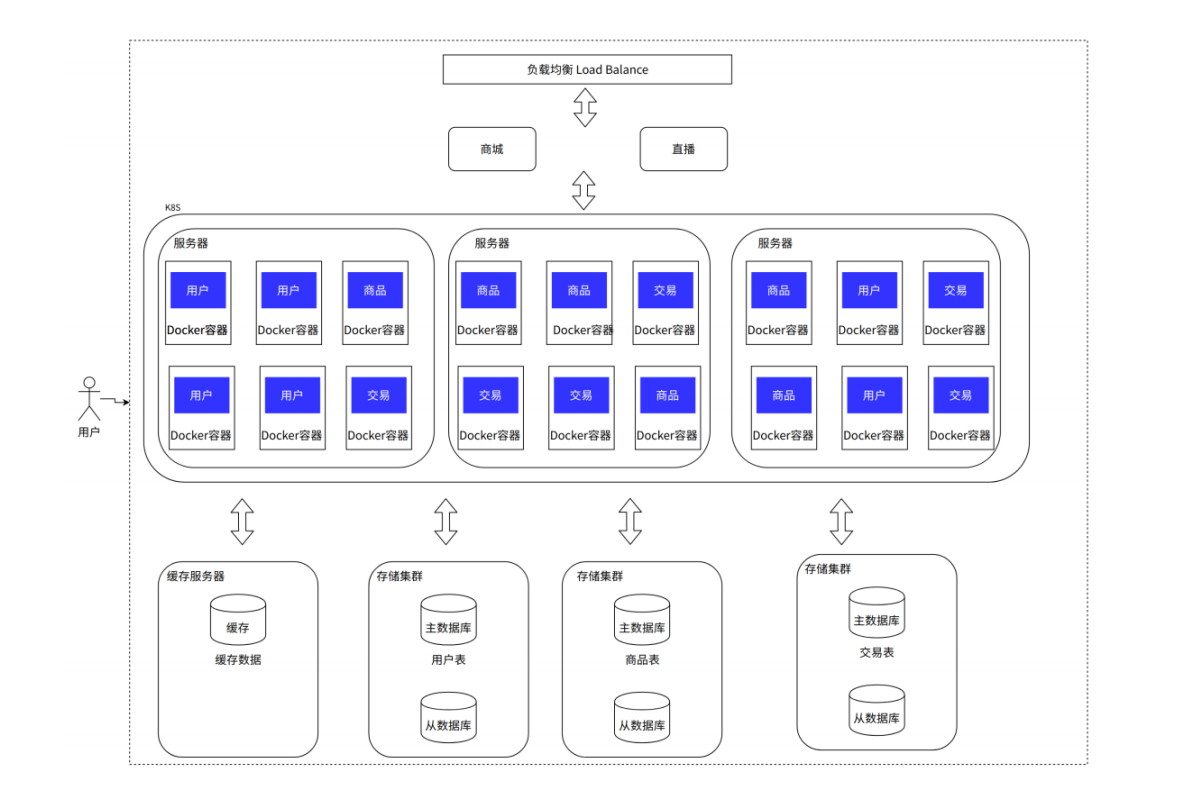

第八章:终极进化 —— 容器编排架构

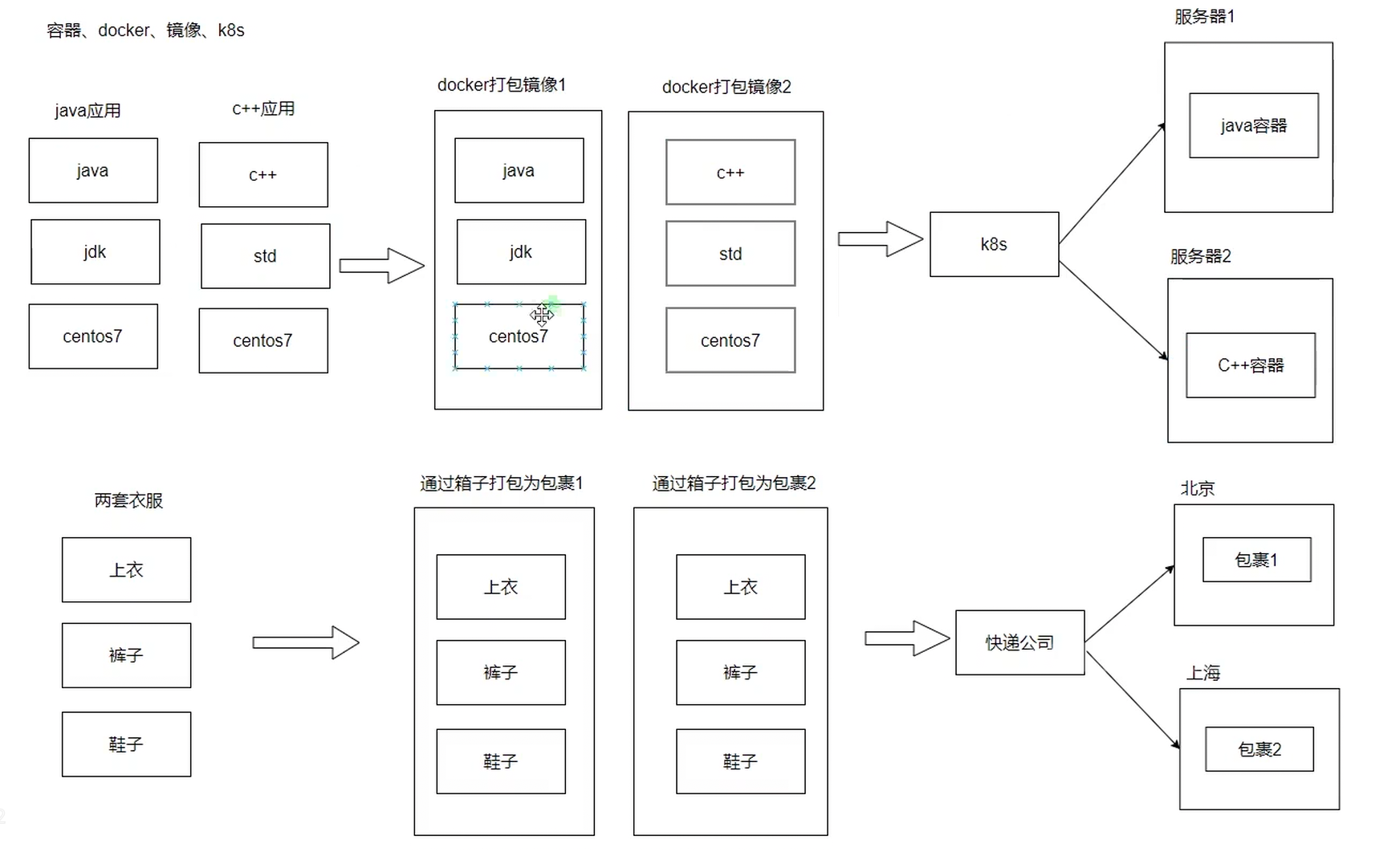

微服务架构带来了巨大的开发敏捷性,但其运维复杂性也成为了新的痛点。开发团队可能维护着几十上百个微服务,每个服务都有自己的依赖库、运行环境和配置文件。如何高效、可靠、一致地对这些服务进行打包、部署、扩缩容和管理,成为了亟待解决的问题。容器化技术(以Docker为代表)和容器编排技术(以Kubernetes为代表)的出现,完美地回答了这个问题。

8.1 什么是容器编排架构?

容器编排架构是一种利用容器技术来自动化部署、扩展和管理应用服务的架构模式。它将每一个微服务及其所有依赖(代码、运行时、系统库、配置文件)打包成一个标准化的、轻量级的、可移植的“容器镜像”。然后,通过一个“容器编排平台”(如Kubernetes, K8s)来对这些容器进行生命周期管理。

上图描绘了容器化的核心思想:将应用和其环境打包在一起,形成一个隔离的、自给自足的单元。

8.2 出现原因:驯服微服务的复杂性

容器和容器编排技术的出现,旨在解决微服务架构带来的三大运维挑战:

- 环境不一致问题:“在我电脑上是好的啊!”这是开发和运维之间最经典的矛盾。容器技术通过将应用和环境打包在一起,确保了从开发、测试到生产环境的完全一致,彻底解决了环境差异带来的问题。

- 部署和扩缩容的复杂性:手动为每个微服务实例准备运行环境、配置参数、启动服务,是一项繁琐且极易出错的工作。尤其是在需要快速扩缩容以应对流量波动时,手动操作根本无法满足需求。

- 资源隔离与利用率:在一台物理机上部署多个微服务,可能会因为端口冲突、库版本冲突等问题而相互干扰。使用虚拟机(VM)可以实现隔离,但VM过于笨重,资源开销大。容器则提供了一种轻量级的隔离方案,可以在同一台机器上运行更多的服务实例,大大提高了资源利用率。

8.3 架构工作原理:Docker与Kubernetes的双剑合璧

-

Docker:应用打包与交付的标准化

Docker允许开发者创建一个Dockerfile文件,用代码的形式定义了应用的构建和运行环境。通过一条docker build命令,就可以生成一个包含了所有依赖的镜像(Image)。这个镜像可以被推送到镜像仓库(Registry),然后在任何安装了Docker的机器上通过docker run命令启动一个完全相同的容器(Container)实例。Docker实现了“一次构建,处处运行”。 -

Kubernetes (K8s):大规模容器的“操作系统”

如果说Docker解决了单个容器的打包和运行问题,那么Kubernetes则解决了大规模容器集群的管理问题。K8s是一个编排平台,你只需要向它“声明”你期望的系统状态(例如,“我需要我的用户服务运行3个副本”),K8s就会自动地、持续地工作,以确保实际状态与你的期望状态保持一致。

如上图所示,开发者将打包好的服务镜像交给Kubernetes,K8s会负责在底层的服务器集群中:

- 调度(Scheduling):自动选择合适的节点来运行容器。

- 服务发现与负载均衡(Service Discovery & Load Balancing):为一组提供相同服务的容器提供一个统一的、稳定的访问入口(Service),并自动进行负载均衡。

- 自动扩缩容(Auto-scaling):根据CPU使用率等指标,自动增加或减少服务的副本数量。

- 自愈(Self-healing):如果某个容器或节点发生故障,K8s会自动重启容器或在其他健康的节点上重新创建一个新的容器来替代,保证服务的可用性。

- 滚动更新与回滚(Rolling Updates & Rollbacks):可以实现零停机的应用发布。新版本的容器被逐个创建和替换旧版本的容器,如果新版本出现问题,也可以一键回滚到上一个稳定版本。

8.4 优缺点深度剖析

优点:

- 部署、运维变得简单快速:通过声明式的API和自动化能力,可以用一条命令完成几百个服务的部署、更新或扩缩容,极大地提升了运维效率,降低了人为错误的风险。

- 极佳的隔离性:容器之间在文件系统、网络、进程空间上都是相互隔离的,彻底解决了环境冲突问题。

- 强大的弹性伸缩与容错能力:K8s的自动扩缩容和自愈能力,使得系统能够从容应对流量洪峰,并具备了强大的故障恢复能力。

- 提升资源利用率:容器的轻量级特性,使得我们可以在物理资源上运行更高密度的应用,从而降低了硬件成本。

缺点:

- 技术栈变多,学习曲线陡峭:引入Docker和Kubernetes,意味着团队需要掌握容器、网络、存储、服务网格(Service Mesh)等一系列新技术,对研发和运维团队的要求都非常高。

- 基础设施的复杂性:虽然K8s简化了应用层的运维,但K8s集群本身的搭建、维护和管理也是一项复杂的工作。不过,这个问题可以通过使用云厂商提供的托管Kubernetes服务(如GKE, EKS, AKS)来大大缓解。这些云服务负责管理K8s的控制平面,用户只需专注于自己的应用即可。

- 资源闲置与成本问题:即使使用了云服务器,在非大促期间,为了应对可能到来的流量高峰,公司仍然需要预留大量的计算资源。这些闲置资源带来了高昂的成本。这催生了更新的架构理念,如Serverless(无服务器计算),它能实现更极致的按需付费和弹性伸缩,但这是后话了。

第九章:融会贯通 —— 现代互联网实战架构全景

经过以上层层演进,我们已经拥有了构建一个现代化、大规模互联网应用所需的所有核心组件和架构思想。一个真实世界中的大型互联网后台架构,并非单一模式的简单应用,而是上述多种架构思想的有机结合与融会贯通。

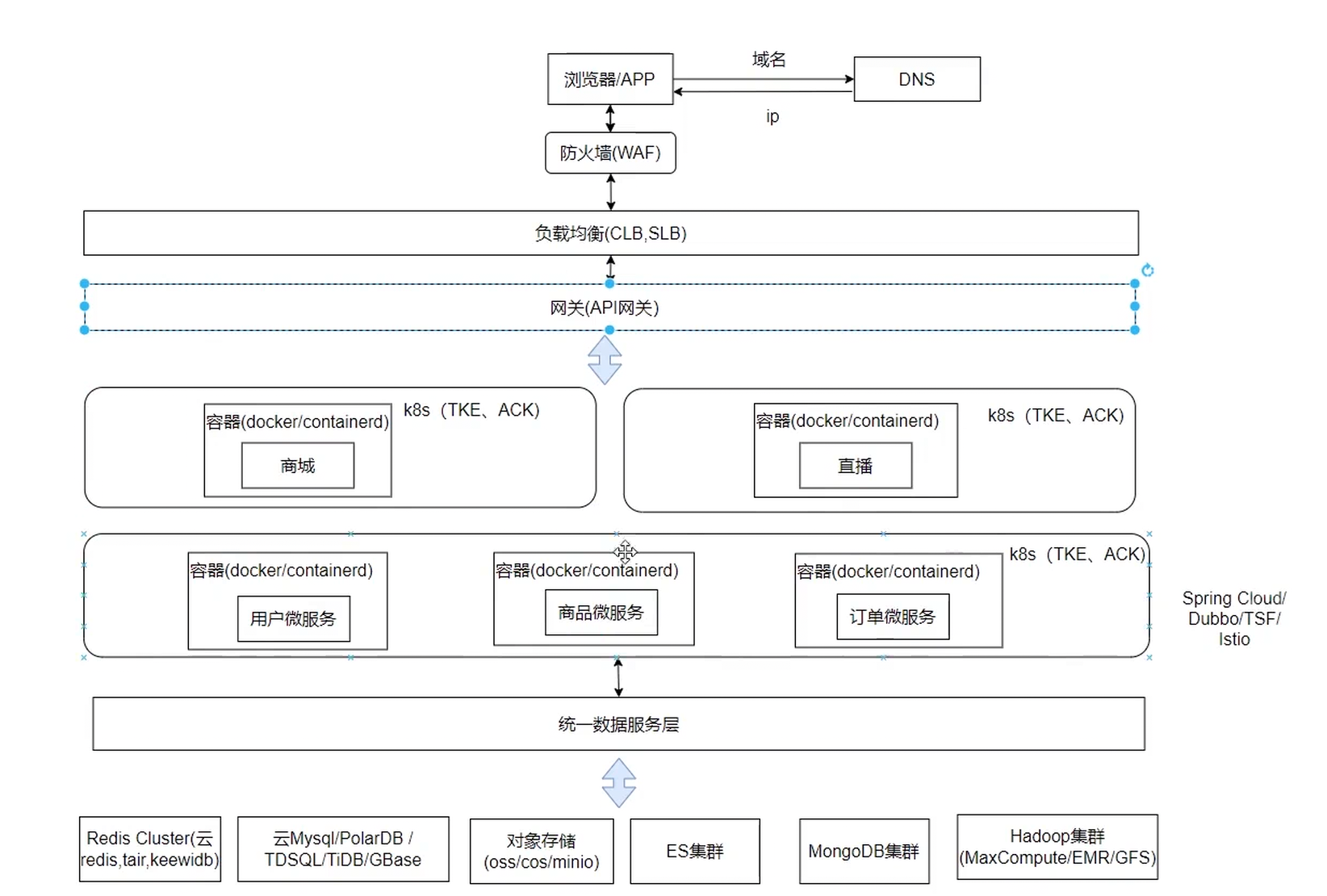

让我们来看一下这张典型的“互联网实战架构图”,它是一个高度浓缩的、具有代表性的系统全景。

下面,我们将自顶向下地解构这张图,看看它是如何将我们之前讨论的各种架构模式融合在一起的:

-

用户接入层:

- DNS & CDN:用户的请求首先通过DNS(域名系统)解析到最合适的CDN(内容分发网络)节点。CDN缓存了网站的静态资源(如图片、CSS、JS文件),并将其部署在全球各地的边缘节点上,用户可以从最近的节点获取内容,极大地加快了访问速度并降低了源站的压力。

-

负载均衡与网关层:

- LVS/F5/Nginx:通过CDN回源的动态请求,会到达数据中心的入口负载均衡器。这里通常使用四层负载均衡(如LVS)或七层负载均衡(如Nginx、硬件F5),将流量分发到后端的API网关集群。

- API网关:这是微服务架构的核心入口,负责认证、鉴权、路由、限流、协议转换等。所有外部请求都必须通过API网关才能访问到内部的微服务。

-

应用与服务层:

- 微服务集群(基于K8s):这里就是我们架构的核心——由成百上千个微服务实例构成的庞大集群。这些服务已经全部被容器化,并由Kubernetes进行统一的编排和管理,实现了自动部署、弹性伸缩和高可用。

- 内部RPC/HTTP调用:服务之间通过服务发现机制找到彼此,并使用高性能的RPC框架(如gRPC, Dubbo)或轻量级的HTTP/REST进行同步通信。

-

缓存层:

- 分布式缓存集群(Redis/Memcached):这是典型的“冷热分离架构”的体现。一个高可用的分布式缓存集群,为各个微服务提供高速的数据读取能力,存储着热点数据、用户Session等,是数据库前最重要的屏障。

-

消息与异步处理层:

- 消息队列(Kafka/RocketMQ):用于服务间的异步通信和解耦。例如,用户下单后,订单服务只需向消息队列发送一条“订单创建成功”的消息,下游的库存服务、积分服务、物流服务等会订阅该消息并异步地完成各自的后续处理。这实现了系统的削峰填谷和最终一致性。

-

数据持久化层:

- 分布式数据库集群:这是“读写分离”和“分库分表”架构的终极体现。数据层由多个主从复制集群构成,并且根据业务进行了垂直分库,核心大表(如订单表)又进行了水平分库分表。通过数据库中间件,实现了对应用层透明的数据路由。

- NoSQL数据库(MongoDB, HBase):对于非结构化数据或对可扩展性有极高要求的场景,会采用NoSQL数据库作为补充。

.

-

搜索与数据分析层:

- 搜索引擎(Elasticsearch):为了满足复杂的搜索和聚合查询需求,业务数据通常会从关系型数据库同步一份到Elasticsearch中,构建强大的全文检索引擎。

- 大数据平台(Hadoop/Spark):系统产生的海量日志和业务数据会被收集到数据湖或数据仓库中,通过大数据技术进行离线或实时的分析,为业务决策、用户推荐等提供数据支持。

-

监控与运维支撑:

- 图中未显式画出,但背后必然有一个强大的可观测性(Observability)平台,包括:

- 监控告警(Prometheus, Grafana):收集所有组件的性能指标,并进行可视化展示和异常告警。

- 日志系统(ELK/EFK Stack):集中收集所有服务的日志,提供统一的查询和分析能力。

- 分布式追踪(Jaeger, SkyWalking):跟踪请求在微服务间的调用链路,快速定位问题。

- 图中未显式画出,但背后必然有一个强大的可观测性(Observability)平台,包括:

结语:永无止境的演进

从一台服务器包打天下的单机架构,到如今这个由成千上万个服务实例构成的、高度分布式、自动化的复杂巨系统,我们共同见证了一部波澜壮阔的后台技术架构演进史。

这个过程并非简单的技术堆砌,而是由业务需求驱动,不断发现问题、分析问题、解决问题的循环往复。每一种架构模式的诞生,都是对前一个阶段瓶颈的突破;每一次技术的引入,都伴随着对复杂性的权衡与管理。

需要强调的是,架构没有绝对的“好”与“坏”,只有“合适”与“不合适”。对于一个初创项目,简单可靠的单机或应用数据分离架构或许就是最佳选择。盲目地追求“高大上”的微服务和K8s,反而会陷入过度设计的泥潭。架构的演进应当时刻与业务的发展阶段、团队的技术能力相匹配。

技术浪潮奔涌不息,未来的架构或许会向着Serverless、Service Mesh、AI Ops等更智能、更自动化的方向继续演进。但万变不离其宗,其核心思想始终是:通过分而治之、解耦、异步、自动化等手段,来驾驭日益增长的系统复杂性,以更低的成本、更高的效率、更强的可靠性,来支撑业务的持续创新与发展。 这部演进史诗,未完待续。