ICLR 2025|SleepSMC:通过监督多模式协调实现普遍的睡眠分期

💤 SleepSMC:让睡眠分期真正“无处不在”的多模态学习新范式

—— ICLR 2025 论文阅读与深度解读

🧭 一、研究背景:睡眠监测的两难困境

睡眠分期(Sleep Staging)是衡量睡眠质量与神经健康的重要手段。传统的多模态多导睡眠监测(PSG, Polysomnography)虽然准确,但需要 EEG、EOG、EMG、ECG 等多种信号同步采集,操作复杂、成本高、佩戴不舒适。

相反,单模态设备(如耳戴 EEG、智能手表或雷达)更轻便,但准确率显著下降。

核心矛盾:

- 多模态 → 高精度 × 低便利性

- 单模态 → 高便利性 × 低精度

ICLR 2025 论文《SleepSMC: Ubiquitous Sleep Staging via Supervised Multimodal Coordination》正是为了解决这一长期困境而提出的。

💡 二、研究目标与创新动机

“如何让模型在训练阶段利用多模态数据学习,但在测试阶段只需单模态即可保持高精度?”

现有多模态学习通常假设训练与测试阶段的模态一致,这在现实中不成立。论文提出的 SleepSMC 框架 旨在通过“监督式多模态协调学习”,让单模态模型也能继承多模态知识。

✳️ 创新概念三要素:

-

Supervised Modality-level Instance Contrastive Coordination

- 在模态级别进行监督式对比学习。

- 同类别的样本(跨模态)被拉近,不同类别被推远。

- 学到“类别相关的共享特征”。

-

Uncertainty-based Feature Weighting

- 利用多次随机掩码计算置信度方差(即不确定性),自适应调整辅助模态权重。

- 模态越稳定(低方差),在训练中权重越高。

-

Ubiquitous Testing

- 测试时仅用一个主模态(如 EEG),模型仍保持高精度。

- 解决“训练多模态、推理单模态”的现实问题。

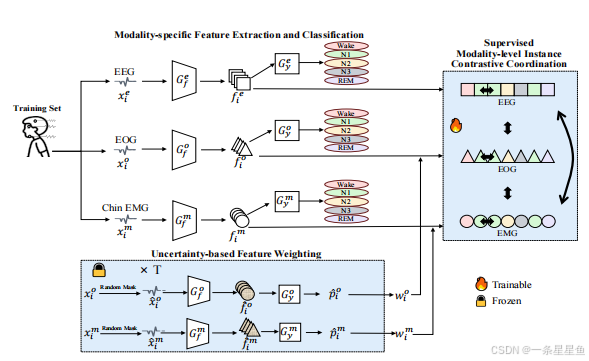

⚙️ 三、方法设计解析

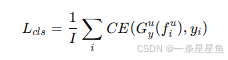

1️⃣ 模态特征提取与分类

采用 FeatureNet(双尺度 CNN)为基础,每个模态都有独立的特征提取与分类分支。

这种结构保留了每种信号(EEG、EOG、EMG)的独特特征。

2️⃣ 不确定性加权机制(Uncertainty-based Feature Weighting)

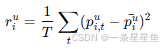

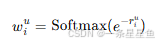

每个辅助模态多次随机掩码(Random Mask)后计算置信度方差:

然后转化为权重:

低不确定性(高置信度)的模态在对比学习中贡献更大,使主模态学习到更稳健的跨模态表示。

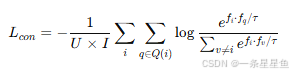

3️⃣ 监督式对比协调学习(Supervised Contrastive Coordination)

在模态级别进行监督式对比学习:

思想:

- 同类别跨模态样本 → 拉近

- 异类别样本 → 推远

- 捕获“模态间一致性 + 类别判别性”。

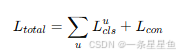

4️⃣ 总损失函数

该联合优化实现了分类准确性与模态协同的统一。

📊 四、实验与结果

📦 数据集

使用四个公开数据集验证:ISRUC-S3、ISRUC-S1、MASS-SS3、Sleep-EDF-78。

🧪 对比方法

与 FeatureNet、DeepSleepNet、AttnSleep、BSTT、DrFuse 等 11 种 SOTA 方法比较。

🚀 结果概览(跨模态 + 单模态)

| 数据集 | 测试模式 | 准确率提升 | 核心发现 |

|---|---|---|---|

| ISRUC-S3 | 多模态 | +1.7% | 超越 BSTT |

| ISRUC-S3 | 单模态(EEG) | +1.8% | 单模态仍领先所有模型 |

| MASS-SS3 | 多模态 | +0.6% | 精度稳定提升 |

| Sleep-EDF-78 | 多模态 | +1.4% | 在更大样本中表现稳健 |

SleepSMC 在 单模态测试场景下 保持高性能,是其最大亮点。

🔍 五、可解释性分析

🎛 不确定性权重变化

随着训练进行,不同辅助模态(EOG、EMG)的权重自适应调整,

模型更倾向学习“可靠信号”而非“高精度信号”。

🎨 特征可视化(t-SNE)

SleepSMC 在 EEG / EOG / EMG 三个模态下均显著增强类间可分性。

尤其是最难区分的 N1 阶段,从“完全混乱”变为“明显聚类”。

🧩 六、消融实验

| 模块组合 | ISRUC-S3 准确率 | 结论 |

|---|---|---|

| 无两模块 | 0.7628 | 基线 |

| +Contrastive | 0.7918 | 主要提升来源 |

| +Contrastive + Uncertainty | 0.7930 | 两模块协同效果最佳 |

🧠 七、研究意义与未来方向

🌍 现实意义

SleepSMC 提供了一种“训练多模态,推理单模态”的实用方案,

为家庭级睡眠监测设备(如耳戴 EEG、床垫传感器、雷达)提供了算法基础。

🔬 学术贡献

- 首次在睡眠分期领域引入**多模态协调学习(Multimodal Coordination)**框架;

- 创造性地结合监督对比学习 + 不确定性估计;

- 实现跨模态知识迁移的可解释性与鲁棒性。

✍️ 八、作者团队与论文信息

- 🏫 中科院计算所 & 中科大

- ✒️ 第一作者:马硕

- 🧠 通讯作者:陈益强(Pengcheng Lab / CAS)

- 📍 会议:ICLR 2025

- 📚 论文题目:SleepSMC: Ubiquitous Sleep Staging via Supervised Multimodal Coordination

🪞 九、博客作者评述

SleepSMC 的最大价值不在于简单的“提升几个百分点”,

而在于提出了一个“无处不在的睡眠监测”的系统化思路:

- 不追求堆叠模态,而追求模态协作;

- 不追求复杂架构,而追求可部署性;

- 不追求黑箱学习,而追求解释性与适应性。

这让“在家测睡眠质量”从概念走向现实。

🔚 十、结语

SleepSMC 将“多模态学习”的优势带入“单模态可用”的现实世界,

代表了未来睡眠 AI 从实验室走向大众生活的关键一步。

未来,它或将成为智能睡眠设备算法层的“标准中枢”。