【2025-系统规划与管理师】第七章:网络环境规划

第七章:网络环境规划

- 1.网络架构和主要技术

- 1.1.信息网络系统一般体系框架模型

- 1.2.开放系统互联七层模型-OSI

- 1.3.TCP/IP协议族、IPv4协议、IPv6协议

- 1.3.1.TCP/IP协议族

- 1.3.2.IPv4协议

- 1.3.3.IPv6协议

- 1.4.传输平台一般架构和主要技术

说明

系列文章见:2025版-系统规划与管理师-备考文章目录

学习视频:江山老师

1.网络架构和主要技术

虽然各类网络架构差异大小不一,但其大的框架结构、基础原理和主要技术具有一定的一致性。

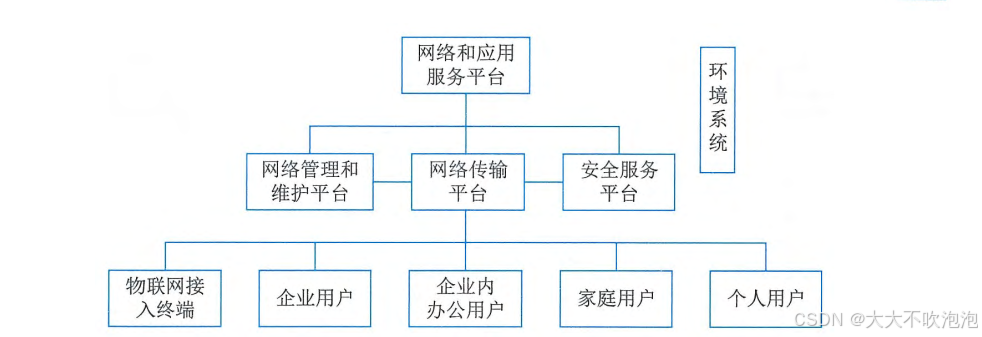

1.1.信息网络系统一般体系框架模型

信息网络系统往往是一个复杂的系统工程,如何将复杂的系统工程进行抽象简化,业界一般采取两种做法:一是将信息网络系统按照业务功能模块进行划分;二是以网络信息流七层协议模型进行抽象。

网络传输平台

网络传输平台负责信息网络系统中的数据传输,关注点是根据最终用户和上层应用的需要,高效、高质量、准确、安全地传输各类信息数据。

网络传输平台一般包括传输、路由、交换、有线和无线接入等设备和系统。

网络和应用服务平台

网络和应用服务平台负责网络管理服务和业务应用层面的管理逻辑、业务逻辑和信息数据处理,包括域名解析系统(Domain Name System,DNS)、地址分配系统、业务应用系统(如 OA、WWW、电子邮件,语音会议、视频会议、VOD、人脸识别等系统)。

安全服务平台

安全服务平台负责网络、应用和用户的安全防护,包括信息加解密、防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒查杀、安全审计、数字证书等。

网络管理和维护平台

网络管理和维护平台负责整个信息网络系统的管理和维护,如果对外提供业务服务,还需要专门的运营系统。

环境系统

现代信息网络系统对能源、安防等提出了更高的要求,环境系统包括机房建设、环境监控、智能安防、节能降耗、综合布线等。

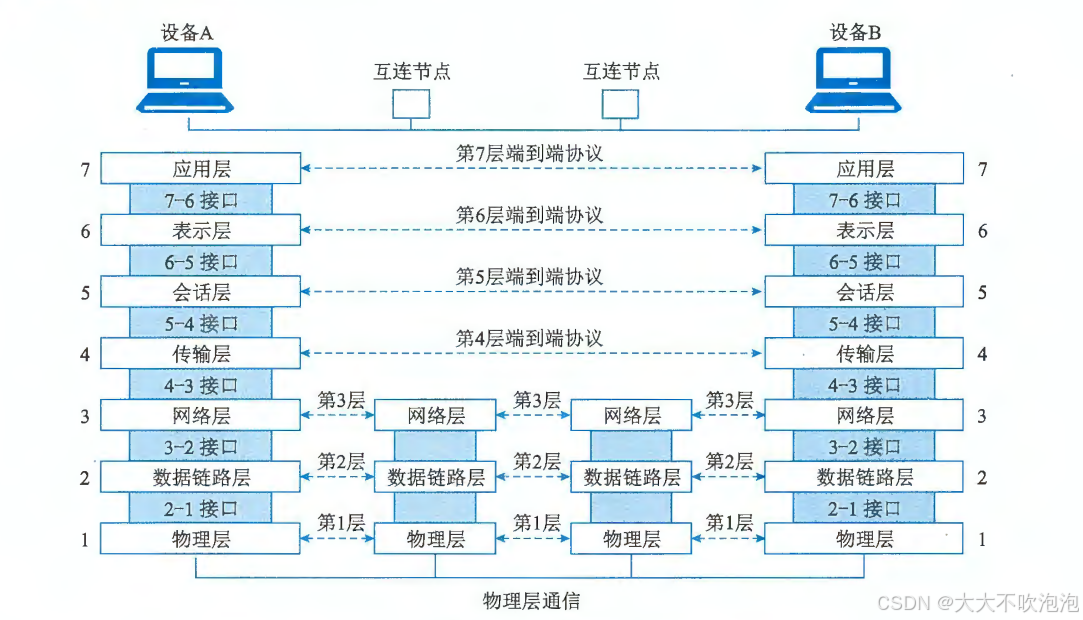

1.2.开放系统互联七层模型-OSI

OSI模型将信息网络系统中的通信和信息处理过程定义为上下衔接的七个层级。

自下而上分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层,各层相对独立,上下层之间和同层之间根据特定的标准规范进行相互调用和互通。

- 物理层(Physical Layer)。规定了承载其上各层发送和接收具体数据的物理硬件方法。物理层规定了相关设备、模块的机械特性、电气特性、功能特性和规程特性,各设备厂商按照这些特征标准进行模块和设备开发,相关设备之间才能进行物理层的互联互通。

- 数据链路层(Data Link Layer)。物理层提供的仅仅是原始的信息数据比特流,没有赋予任何意义,也没有任何差错保护机制。数据链路层负责将物理层透明传输过来的比特流组织成有意义的数据包,它规定了数据包的格式和大小,规范了发送和接收特定数据包的寻址方式、同步控制、差错控制和流量控制机制。网络中的每个设备模块在数据链路层都会有一个地址,称为MAC地址(媒体访问控制地址)有了数据链路层的服务,其上层就可以认为设备节点间链路的传输是可达并无差错的。

- 网络层(Network Layer)。在网络设备之间、系统之间,网络层定义和规范了不同网络间的通信规则,包括寻址和路由选择,链路连接的建立、保持和终止等。网络层提供的服务使得其上层不需要了解网络内部的具体架构和数据传输的具体过程。

- 传输层(Transport Layer)。网络层解决的是由多台设备或多个子网组成的网状连接设备节点之间互联互通的问题,传输层则是为会话层提供建立可靠的端到端的透明数据传输机制,根据发送端和接收端的地址定义一个跨网络中多个设备甚至是跨多个网络的逻辑连接(并非物理层所处理的物理连接),同时完成发送端和接收端的差错纠正和流量控制功能。

- 会话层(Session Layer)。会话层的基本功能是向两个表示层实体提供建立、管理、拆除和使用连接的方法,这种表示 层之间的连接叫作会话(Session)。在网络中传输数据之前,必须先建立会话,会话层确保正确建立和维护这些会话。

- 表示层(Presentation Layer)。应用层要表述的应用信息多种多样,并且和应用本身紧密相关,信息发布/发送端与信息接收端的技术实现很难完全一致,因此需要一种信息数据转换的机制,这种机制被0SI定义为信息数据的表示方法。表示层定义若干信息数据的表示方法,向应用层的具体应用程序(计算机学科中称其为“实体”,既可能是一个具体应用程序进程,也可能是一个特定的硬件)提供一系列信息数据转换和传输服务,以使两个不同应用系统可以用共同的表示方法/语言进行通信。表示层的典型服务包括数据翻译(例如信息编解码、加密解密等)、格式化(例如数据格式转换、数据压缩等)、语法选择(语法的定义及不同语言之间的翻译)等。

- 应用层(Application Layer)。应用层是OSI模型的最顶层,直接向用户提供信息通信服务。

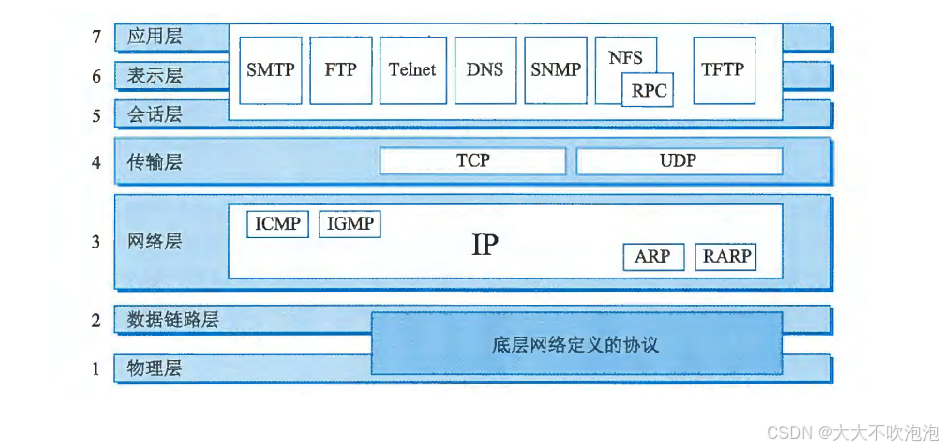

1.3.TCP/IP协议族、IPv4协议、IPv6协议

1.3.1.TCP/IP协议族

TCP / IP定义了4个相对独立的层级,自上而下分别是应用层、传输层、网络层、数据链路层。

- 应用层。应用层负责处理特定的应用程序细节,对应OSI七层模型中的应用层、表示层和会话层的部分功能。定义了与应用程序自身业务逻辑密切相关的全部规则(包括本地或异地属于一个应用不同模块之间的情形),以及利用下一层传输层进行业务数据传输的具体机制。应用层以不同的协议规范实现不同的具体应用,例如SMTP、FTP、Telnet、DNS、HTTP、NAT等。应用程序的功能越来越多,一个应用程序可能会用到多个协议。

- 传输层。TCP/IP中的传输层对应OSI中的传输层和会话层的部分功能。传输

层主要包含TCP和UDP协议。TCP是面向连接的协议,在收发数据前,必须和对方建立可靠的连接;UDP是非连接协议,传输数据之前源端和终端不建立连接,并不保证数据一定能传送到,也不保证按顺序传输。 - 互联网络层。互联网络层负责基本的数据封装和全网传输,是整个网络内部、不同网络之间数据互联互通最重要的一层,对应OSI中的网络层。互联网络层最基本的协议栈是IPv4和IPv6。

- 物理和数据链路层。物理和数据链路层是TCP/IP协议栈的最底层,对应OSI的下两层。基于各种物理介质实现对上层数据的成帧传输。局域网、城域网、广域网都在这一层定义。

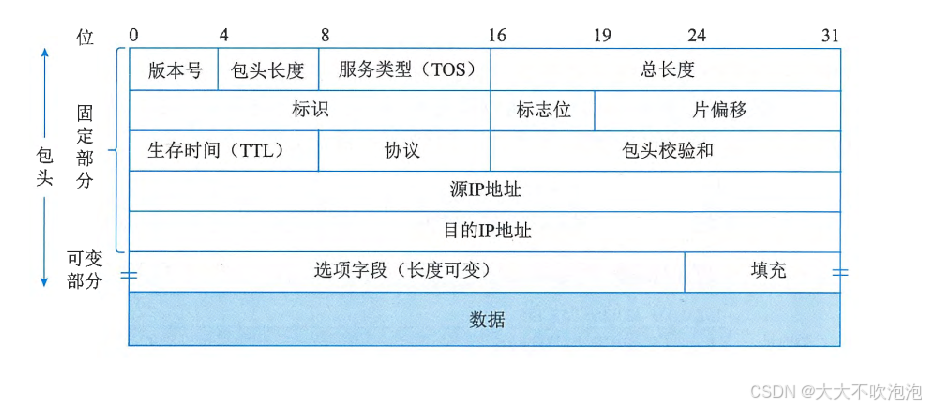

1.3.2.IPv4协议

IPv4是第一个被广泛使用、构筑当今互联网基石的协议。

主要技术概念包括IPv4数据包、IPv4地址、IPv4路由。

IPv4数据包

IPv4数据包由IPv4包头(Header)和实际的数据部分组成。

包头由固定格式和顺序的20个字节的固定字段加上长度可变的选项字段组成。

IPv4地址

IPv4 地址由网络位和主机位两大部分组成,前者用于标识网络,后者用千标识网络内部不同主机。

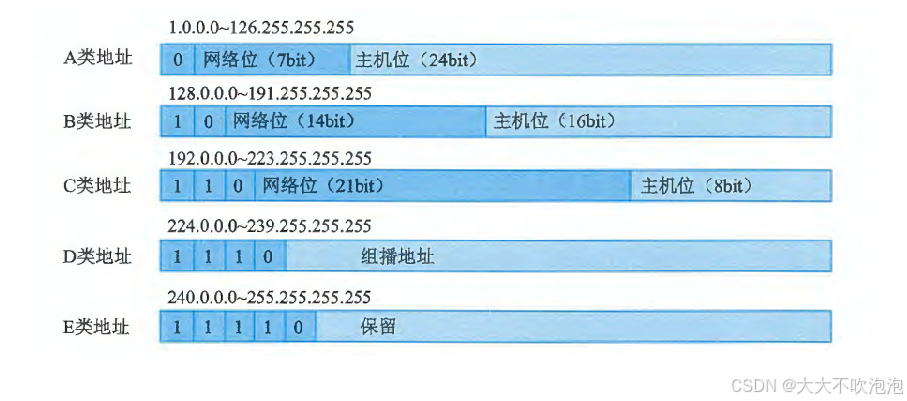

A B C D E 五类

- A B C 类,用于不同类型的网络规模。A类-大型;B类-中型;C类-小型。

- D 类地址专门用于组播地址

实际规划操作中,IPv4地址还有一个重要的概念,即私网地址。公网地址是全球唯一分配的地址,私网地址则是可以在多个内部局域网里重复使用的地址,例如,甲单位可以使用192.168.0.234作为私网地址,乙单位也可以使用这个私网地址。

在IPv4的A类、B类和C类地址池中,都有一部分预留给了私网地址。

- A类地址中私网地址可用范围是10.0.0.0到10.255.255.255;

- B类地址中私网地址可用范围是172.16.0.0到172.31.255.255;

- C类地址中私网地址可用范围是192.168.0.0到192.168.255.255。

注意,这些私网地址仅可以在内部网络中使用,不可以在公网中使用。

IPv4路由

路由器获得路由条目的方式(即路由的类型)包括:

- 直连路由。连路由是由设备物理端口直接相连而获取的路由,设备自动获取。

- 静态路由。静态路由是由管理员亲自配置的路由,用于固定路径的流量转发。

- 动态路由。动态路由是与静态路由相对的概念,指路由器能够根据路由器之间交换的特定路由信息自动地建立自己的路由表,并且能够根据链路和节点的变化适时地进行自动调整。动态路由需要路由器之间可以互认的路由协议支持,主要有两大类路由协议:一是距离矢量路由协议,主要依据从源网络到目标网络所经过的路由器的个数来选择路由,包括路由信息协议(Routingnformation Protocol,RIP),边界网关协议(Bordor Gateway Protocol,BGP);二是链路状态路由协议,综合考虑从源网络到口标网络的各条路径的情况选择路由,包括OSPF协议、中间系统到中间系统(Intermodiate System to Intermediate System,IS-IS)协议。

1.3.3.IPv6协议

IPv6地址采用点分十六进制形式,分为8段,每段16位。

ABCD:EF01:2345:6789:ABCD:EF01:2345:6789

1.4.传输平台一般架构和主要技术

网络传输平台负责信息的传输,一般由传输媒介、传输设备、路由设备、交换设备、有线接入设备、无线接入设备和相关系统组成。

传统的网络传输设备是软件和硬件一体,当前的趋势是软件和硬件分离,例如软件定义网络(Software Defined Network,SDN)技术就是将传统的路由、交换设备中的控制功能分离出来,专门设置SDN控制器系统,统一控制基于路由或者交换设备的数据转发。

网络传输媒介

网络传输媒介是指在传输系统中,借助电磁波能量承载的信号将数据由发送端传输到接收端的媒介,处于OSI的物理层。传输媒介一般分为有线和无线两大类,有线媒介包括光纤、双绞线、同轴电缆等:无线媒介一般按照波长来区分,包括长波(3-30kHz)、中波(0.03 -3MHz)、短波(3-30MHz)、超短波(30-300MHz)、微波(0.3-300GHz)等。