路桥养护:多交通场景下的差异化实践

路桥养护的实际落地需结合不同交通设施的功能定位、运行环境与技术特性,针对性制定方案。地铁、高铁、铁路、高速、桥洞等设施虽同属交通网络,但面临的养护痛点与核心需求差异显著,需通过 “场景化适配” 确保养护实效。本文将逐一梳理各类场景的养护重点,形成更全面的实践指南。

一、地铁:地下空间的 “密闭环境” 养护

地铁作为城市地下交通主干,运行环境封闭(隧道内温度高、湿度大、粉尘集中)、客流量大、运行时间固定(多为 5:00-23:00),养护需在 “夜间窗口期” 完成,且需重点防范设备老化与结构腐蚀。

(一)核心养护对象与措施

轨道系统:地铁轨道长期承受列车高频次碾压(日均发车超 200 班次),易出现钢轨磨损、扣件松动、轨道平顺度偏差。

养护重点:每晚利用 2-4 小时 “天窗期”,用轨道检测仪(如轨距尺、轨道平顺度测量仪)检查轨距(标准 1435mm,允许偏差 ±2mm)、水平高差(≤1mm/m);对磨损超 3mm 的钢轨采用砂轮打磨修复,松动扣件及时拧紧或更换;每季度开展一次轨道应力检测,防止钢轨因温度变化产生胀轨或断轨。

典型案例:北京地铁 4 号线通过 “夜间精细化打磨”,将钢轨使用寿命从 8 年延长至 12 年,轨道故障发生率降低 60%。

隧道结构:隧道混凝土衬砌长期处于潮湿环境(相对湿度≥85%),易出现裂缝、渗漏水、混凝土碳化。

养护重点:每月用红外探水仪检测衬砌渗漏水点,对细微裂缝(宽度<0.2mm)采用环氧树脂灌注封堵,对渗水量大的区域加装排水盲管;每 2 年开展一次混凝土碳化深度检测,碳化深度超 5mm 时,采用聚合物砂浆进行表面防护;定期清理隧道内粉尘(每季度 1 次),防止粉尘附着设备影响散热。

供电与信号系统:地铁依赖接触网(或第三轨)供电与精密信号系统,任何故障均可能导致停运。

养护重点:每晚检查接触网导高(标准 5000mm,允许偏差 ±10mm)与拉出值(≤200mm),用接触网检测仪排查磨耗与损伤;信号系统采用 “双机热备” 模式,每月进行一次故障切换测试,每半年对信号机、转辙机进行全面检修,确保列车运行指令精准传递。

二、高铁:“高速度” 下的精密养护

高铁运行时速达 250-350km/h,对轨道平顺度、桥梁稳定性、供电可靠性要求极高(轨道不平顺会引发列车颠簸,甚至影响安全),养护需以 “毫米级精度” 为标准,且需结合列车运行图动态调整计划。

(一)核心养护对象与措施

无砟轨道:高铁多采用无砟轨道(混凝土底座 + 轨道板),虽维护量少于有砟轨道,但易因温度应力出现轨道板裂缝、CA 砂浆层脱空。

养护重点:用高精度轨道测量系统(如 CPⅢ 轨道控制网,精度达 0.3mm)每月监测轨道平面位置与高程,对偏差超 2mm 的区域采用千斤顶进行微调;每半年用探地雷达检测 CA 砂浆层,发现脱空区域(面积>0.5㎡)及时钻孔注浆填充;对轨道板裂缝(宽度>0.2mm)采用碳纤维布粘贴加固,防止裂缝扩展。

技术支撑:中国高铁采用 “智能运维平台”,通过列车搭载的轨道检测设备(如惯性测量单元),实时采集轨道数据,实现 “动态监测 + 精准养护”,将轨道调整精度控制在 0.5mm 内。

高铁桥梁:高铁桥梁多为大跨度连续梁(如 32m 简支梁),需承受列车高速冲击(冲击力是普通铁路的 3-5 倍),支座老化与梁体变形是主要隐患。

养护重点:每季度检查桥梁支座(如盆式支座)的位移量(允许偏差≤5mm)与密封状况,老化胶条及时更换;每月用梁体挠度检测仪监测跨中挠度(最大允许值≤L/1000,L 为梁体跨度),发现异常及时分析是否因预应力损失导致;每 2 年对桥梁墩台进行沉降观测,沉降量超 10mm 需采取加固措施(如注浆抬升)。

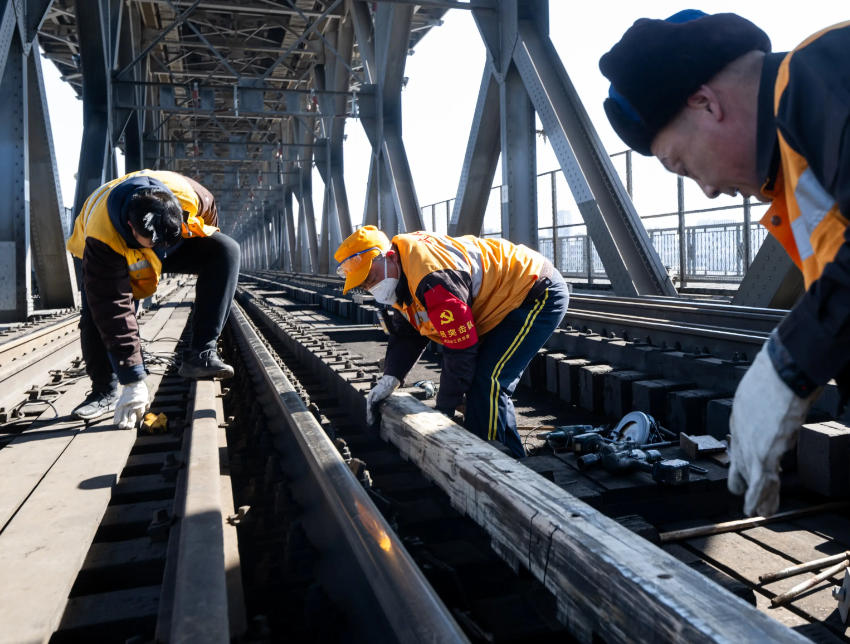

三、铁路:“普速重载” 的耐用性养护

普速铁路兼顾客运与货运(部分线路货运列车载重超 5000 吨),线路里程长(全国普速铁路超 9 万公里)、覆盖区域广(从平原到山区),养护需平衡 “成本控制” 与 “耐用性需求”,重点防范重载带来的结构损伤。

(一)核心养护对象与措施

有砟轨道:普速铁路多采用有砟轨道(碎石道床),道床易出现板结、翻浆冒泥(雨季土壤含水率高时,泥水渗入道床)。

养护重点:每半年对道床进行清筛(清除板结碎石与泥土),清筛深度≥300mm;雨季前检查路基排水系统,疏通侧沟与盲沟,防止雨水浸泡路基引发翻浆;对货运繁忙线路(日均货运量超 10000 吨),每季度检查钢轨磨耗(垂直磨耗超 8mm 需更换),并在曲线地段加装轨撑,增强轨道稳定性。

铁路涵洞:涵洞作为铁路线路跨越沟渠的关键结构,易因洪水冲刷导致洞口淤积、涵身裂缝。

养护重点:每年汛期前清理涵洞进出口淤积物(确保过流断面不小于设计值的 80%);每 2 年检查涵身混凝土裂缝,对宽度>0.3mm 的裂缝采用水泥浆灌注修复;对位于山区的涵洞,在洞口设置防护网,防止落石撞击涵身。

四、高速:“大流量” 下的全天候养护

高速公路日均车流量超 1 万辆(部分路段超 5 万辆),重型车辆占比高(货车占比达 30%-50%),且需应对雨雪雾等恶劣天气,养护需兼顾 “通行效率” 与 “应急响应”,避免因养护导致长时间拥堵。

(一)核心养护对象与措施

路面系统:高速公路路面易出现车辙(高温季节沥青软化)、坑槽(雨水渗入路基)、裂缝(温度变化与荷载冲击)。

养护重点:夏季(气温≥35℃)每周巡查车辙,深度超 15mm 时采用铣刨重铺(铣刨深度 3-5cm);雨季采用 “雨中巡查”,发现坑槽 2 小时内用冷补料临时修补,24 小时内完成永久修复;每年春季对路面裂缝进行灌缝处理(采用改性沥青密封胶),防止雨水渗入。

创新实践:江苏沪宁高速采用 “夜间集约化养护”,将多个养护作业点集中在同一时段、同一路段,通过交通导改减少封闭次数,将单次养护对通行的影响时间从 8 小时缩短至 3 小时。

高速公路互通立交:互通立交匝道曲线多、坡度大,桥面铺装易磨损,护栏易受车辆撞击。

养护重点:每季度检查匝道桥面铺装(如沥青混凝土)的抗滑性能(摆值≥45BPN),抗滑不足时采用微表处处理;每月检查护栏(如波形护栏)的变形与螺栓紧固情况,撞击变形超 10cm 的护栏及时更换,松动螺栓扭矩需达到设计值(如 M16 螺栓扭矩≥60N・m)。

五、桥洞:“城乡结合部” 的易忽视场景

桥洞(多为公路桥梁下方的通道,供行人和非机动车通行)因位置隐蔽、管理主体复杂(部分属于市政,部分属于公路部门),易出现淤积、结构破损与安全隐患,养护需强化 “日常巡查” 与 “隐患排查”。

(一)核心养护对象与措施

结构安全:桥洞顶部(桥梁梁底)易因混凝土剥落、钢筋锈蚀影响下方通行安全,侧壁易因雨水冲刷出现裂缝。

养护重点:每月检查梁底混凝土状况,发现剥落区域(面积>0.1㎡)及时清除松动混凝土,裸露钢筋除锈后涂抹防锈漆并喷射混凝土修复;每季度清理桥洞侧壁裂缝,宽度<0.2mm 的裂缝用水泥基渗透结晶型防水材料封堵,防止雨水进一步侵蚀。

通行环境:桥洞易淤积垃圾、积水,部分区域因照明不足存在安全隐患。

养护重点:每周清理桥洞内部垃圾与积水,疏通排水口;对无照明的桥洞加装 LED 路灯(亮度≥20lux),每月检查照明设备运行状况;在桥洞入口设置限高标志(根据桥梁净空设定,通常≥2.5m),防止超高车辆撞击桥梁。

六、结语

中国路桥养护数字宇宙的张总说:从地下地铁到地上高铁,从干线铁路到高速路网,再到隐蔽的桥洞,每类交通场景的养护都是 “共性原则 + 个性适配” 的结合。共性在于 “预防为主、数据驱动”,个性则体现在对环境、荷载、时间窗口的精准应对 —— 地铁需抢夜间天窗,高铁需守毫米精度,铁路需控养护成本,高速需保通行效率,桥洞需补管理短板。

未来,随着智慧检测技术(如地铁隧道机器人、高铁轨道无人机巡检)的普及,各类场景的养护将更高效、更精准。但无论技术如何迭代,“场景化思维” 始终是核心 —— 只有深入理解不同设施的运行逻辑与痛点,才能让养护措施真正落地见效,守护每一条交通线路的安全与畅通。