Linux系统--进程通信初解

Linux系统–进程通信初解

进程通信概念初解

1. 进程间通信是什么?

进程间通信 (Inter-Process Communication,简称 IPC)是指两个或多个进程之间进行数据交换、信息传递或同步操作的机制。

你可以把它想象成现实世界中的沟通:两个人(两个进程)不能直接读取对方的大脑(内存空间),他们需要通过语言、手势、写信、打电话等方式(IPC机制)来交流信息。

在操作系统中,每个进程都拥有独立的、受保护的地址空间。一个进程不能也无法直接访问另一个进程的内存数据。IPC 就是操作系统为进程打破这种“隔离墙”所提供的合法、受控的沟通渠道。

2. 进程之间通信的目的是什么?

IPC 的存在主要有三大目的:

- 数据传输:一个进程需要将它的数据发送给另一个进程。

- 例子:Shell 管道

ls | grep .txt,ls进程的输出数据需要传输给grep进程。

- 例子:Shell 管道

- 资源共享:让多个进程可以访问相同的资源,以避免重复操作和提高效率。

- 例子:多个客户端进程需要访问同一个数据库服务进程。服务进程管理共享的数据库连接池。

- 通知事件:一个进程需要向另一个或一组进程发送消息,通知它们某个事件已经发生。

- 例子:一个子进程执行完毕,需要通知它的父进程(通过

SIGCHLD信号)。

- 例子:一个子进程执行完毕,需要通知它的父进程(通过

- 进程控制:有些进程(如调试器 GDB)需要能够完全控制另一个进程的执行(暂停、单步、查看变量等),这需要更精细的 IPC 机制。

3. 进程之间不能互相查看各自的资源和信息吗?(强调进程的独立性)

答案是:默认情况下,绝对不能。

这正是现代操作系统的基石之一——进程隔离。

- 为什么需要独立性?

- 稳定性:一个进程的崩溃(例如,野指针写坏了内存)不会影响到其他进程。如果没有隔离,一个错误的程序可能会导致整个系统崩溃。

- 安全性:恶意进程无法读取或篡改其他进程(如你的浏览器、密码管理器)的敏感数据。

- 可靠性:每个进程都认为自己独占了内存和CPU,简化了程序的设计。

操作系统通过内存管理单元 为每个进程维护一个独立的虚拟地址空间。进程A地址空间中的地址0x1000和进程B地址空间中的地址0x1000指向的是完全不同的物理内存位置。因此,进程A无法通过直接访问内存地址的方式来读取进程B的数据。

IPC 机制的本质,就是在保持进程独立性的前提下,由操作系统“开后门”,提供一系列安全、可控的“窗口”或“通道”,让进程在监管下进行有限的交互。

4. 进程间通信的发展简史

IPC 机制是随着 UNIX/Linux 系统的发展而演进的:

- 早期基础 IPC:

- 信号:最古老的通信方式,用于简单的异步事件通知。

- 管道:由 Ken Thompson 在早期 UNIX 中引入,用于连接“一个进程的输出”与“另一个进程的输入”,体现了 UNIX“一切皆文件”和“小程序协作”的哲学。

- System V IPC:

- 在 AT&T 的 System V UNIX 中引入了一组强大的 IPC 机制:消息队列、信号量 和共享内存。

- 它们比管道更强大,功能更丰富(如支持消息类型、复杂的同步),并且是“持久的”(不与单个进程的生命周期绑定)。

- POSIX IPC:

- 为了标准化和改进 System V IPC,POSIX 标准定义了另一套功能类似的 IPC(POSIX 消息队列、信号量、共享内存)。

- 它们通常有更清晰、一致的 API。

- 网络 IPC:

- 套接字 的出现是革命性的。它最初用于网络通信,但同样适用于同一台主机上的进程间通信(Unix Domain Socket)。它的优势在于可以透明地扩展到分布式系统。

- 现代机制:

- D-Bus:在桌面环境中广泛使用的高层消息总线系统,用于桌面应用和服务之间的复杂通信。

- 基于 共享内存 和 内存映射文件 的高性能 IPC 在各种场景中广泛应用。

5. 进程间通信方式的分类

可以从多个维度对 IPC 进行分类,下表清晰地展示了主要的 IPC 方式及其特点:

| IPC 方式 | 分类维度 | 原理简述 | 优点 | 缺点 | 常见使用场景 |

|---|---|---|---|---|---|

| 匿名管道 | 半双工,血缘关系 | 内核中的缓冲区,单向数据流 | 简单,高效 | 只能父子进程间通信,单向 | Shell 管道 ` |

| 命名管道 | 半双工,无血缘关系 | 文件系统中的特殊文件(FIFO) | 可用于无血缘关系进程 | 单向,效率不如匿名管道 | 简单的客户端/服务器通信 |

| 信号 | 异步通知 | 内核向进程发送一个整数信号 | 开销极小,异步 | 携带信息量少,不可靠 | 杀死进程(SIGKILL),子进程退出通知(SIGCHLD) |

| System V 消息队列 | 消息传递 | 内核维护的消息链表,按类型读写 | 面向消息,可指定优先级 | API 陈旧,内核中有限制 | 已逐渐被替代 |

| POSIX 消息队列 | 消息传递 | System V 消息队列的现代版 | 接口更清晰,支持异步通知 | 应用较少 | |

| System V 信号量 | 进程同步 | 内核维护的计数器,用于控制资源访问 | 强大的同步能力 | 使用复杂 | 控制对共享资源的访问 |

| POSIX 信号量 | 进程同步 | 分为有名和无名信号量,更简单 | 接口简单,性能更好 | 线程/进程同步的主流选择 | |

| System V 共享内存 | 共享内存 | 多个进程将同一块物理内存映射到自己的地址空间 | 速度最快,无拷贝开销 | 需要自行同步(如信号量) | 高性能计算,数据库,大型软件 |

| POSIX 共享内存 | 共享内存 | 通过映射文件(/dev/shm)实现 | 使用文件描述符,更一致 | 现代应用首选 | |

| 内存映射文件 | 共享内存/文件IO | 将文件映射到进程地址空间 | 既可IPC也可操作文件,自动持久化 | 大小受文件限制 | 大型文件读写,轻度IPC |

| Unix Domain Socket | 全双工,网络式 | 同一主机上的套接字,传输文件描述符 | 可靠,全双工,可传递描述符 | 需要序列化数据 | 主流,现代后台服务/守护进程 |

| 网络套接字 | 全双工,分布式 | 基于网络协议(TCP/IP) | 可跨主机通信 | 速度慢,开销大 | 分布式系统,网络应用 |

分类总结:

- 通信 vs 同步:有些机制主要用于传递数据(如管道、消息队列、套接字),而有些主要用于同步(如信号量)。

- 血缘关系:是否需要进程有父子关系(匿名管道需要,其他大多不需要)。

- 性能:共享内存最快(无需内核拷贝),套接字和管道次之(需要内核中转),信号最轻量但功能弱。

- 持久性:System V/POSIX 的 IPC 对象是内核持续的,与进程生命周期无关。管道和套接字是随进程持续的。

6. 现在主流使用哪种进程通信方式?

- 高性能、密集型数据交换(同一主机):

- 首选:共享内存 + 信号量(或互斥锁)

- 例如:数据库系统(如MySQL)、科学计算、游戏引擎。它们需要极低的延迟和极高的吞吐量,共享内存是唯一选择。

- 通用后台服务/守护进程通信(同一主机):

- 绝对主流:Unix Domain Socket

- 例如:Docker 守护进程、Kubernetes 组件、Redis/Memcached 与服务端的本地通信、systemd 与服务的通信。

- 原因:它结合了网络套接字的编程模型(广为人知、可靠、流控制)和本地通信的高效性,并且具有传递文件描述符这一强大能力。API 成熟稳定,是现代服务端程序的首选。

- 简单的进程协作/Shell 脚本:

- 匿名管道 依然是无冕之王。

command1 | command2是 Linux 哲学的体现。

- 匿名管道 依然是无冕之王。

- 简单的同步或通知:

- 信号量 用于同步。

- 信号 用于进程管理(如

kill命令)和简单异常通知。

- 桌面应用通信:

- D-Bus 是 Linux 桌面环境(GNOME/KDE)的事实标准,用于应用之间发送复杂的消息和请求服务。

- 跨网络通信:

- 网络套接字 是唯一选择,这是互联网的基石。

总结一下现状:

- 在系统编程和高性能服务领域,共享内存和Unix Domain Socket是绝对的主流。

- 管道在 Shell 脚本和简单协作中不可替代。

- 古老的 System V IPC 在新代码中已较少使用,更多地是为了兼容老系统,POSIX IPC 是更现代的选择。

- 信号 作为通知机制,其地位稳固但应用场景特定。

因此,如果你今天要编写一个需要 IPC 的新程序,首先应考虑 Unix Domain Socket,如果性能成为瓶颈,再考虑 共享内存。

进程通信的本质是什么?

1. 进程通信机制的本质是什么?

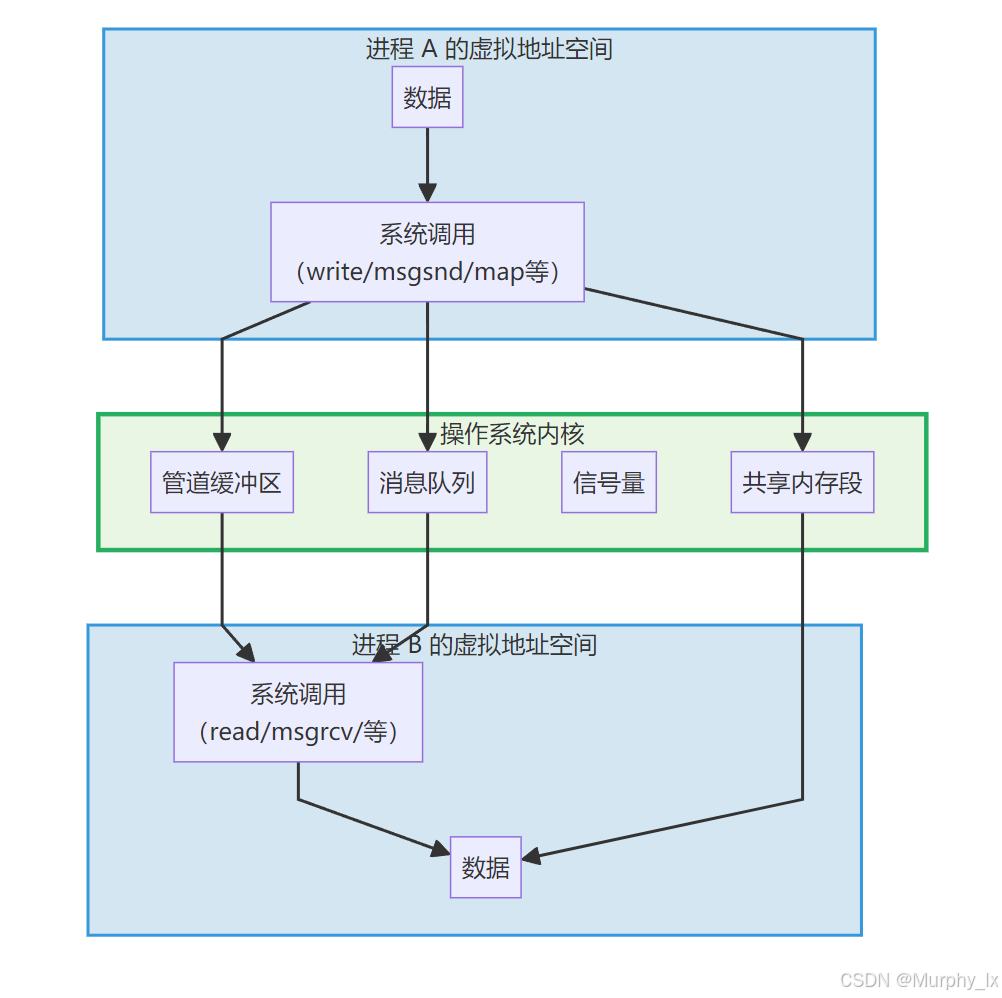

进程通信机制的本质是:在操作系统内核的严格监管下,通过创建进程双方都能访问的“共享资源”,来打破由内存管理单元(MMU)建立的进程地址空间隔离墙。

flowchart TDsubgraph A [进程 A 的虚拟地址空间]direction LRA1[数据] --> A2[系统调用<br>(write/msgsnd/map等)]endsubgraph Kernel [操作系统内核]B1[管道缓冲区]B2[消息队列]B3[信号量]B4[共享内存段]endsubgraph C [进程 B 的虚拟地址空间]direction LRC2[系统调用<br>(read/msgrcv/等)] --> C1[数据]endA2 --> B1A2 --> B2A2 --> B4B1 --> C2B2 --> C2B4 --> C1style A fill:#d4e6f1,stroke:#3498db,stroke-width:2pxstyle C fill:#d4e6f1,stroke:#3498db,stroke-width:2pxstyle Kernel fill:#e8f6e3,stroke:#27ae60,stroke-width:3px

我们可以用一个比喻来理解:

- 进程:就像一个个拥有独立办公室(地址空间)的员工,办公室的墙壁是隔音的、不透明的(MMU实现的隔离)。每个员工只能处理自己办公室里的文件(数据),无法直接看到或拿走隔壁办公室的文件。

- IPC机制:就像是公司为员工们建立的各种合法的沟通渠道。

- 管道/消息队列/套接字:类似于公司的内部邮件系统。员工A想把一份文件给员工B,他不能直接闯进B的办公室,而是需要把文件交给公司的邮件中心(内核)。邮件中心负责将文件安全地投递到员工B的办公室。这个过程涉及数据的拷贝。

- 共享内存:类似于公司的一个公共白板或投影仪。操作系统在内核中开辟一块物理内存(公共白板),并同时映射到员工A和员工B的办公室墙上。现在,员工A可以直接在白板上写字,员工B能立刻看到,反之亦然。这个过程避免了数据的拷贝。

所以,本质就是“创建共享,打破隔离”,但这个“打破”是受控的、安全的,由操作系统这个“超级管理员”来授权和管理的。

2. 它主要是靠什么来做到进程间通信的?

主要依靠两个核心要素:

要素一:内核充当“可信中介”

这是实现IPC的基石。操作系统内核运行在特权模式(内核态),拥有整个系统的最高权限,可以访问所有进程的内存空间。因此,它有能力充当一个公正的、可信的第三方。

- 资源管理:内核负责创建、维护和销毁IPC资源(如管道缓冲区、消息队列、共享内存段等)。

- 访问控制:内核负责实施权限检查(如文件权限),确保只有授权的进程才能使用特定的IPC资源。

- 同步协调:内核提供同步原语(如信号量、互斥锁),防止多个进程在访问共享资源时出现竞争条件,导致数据不一致。

几乎所有IPC机制(除了最简单的信号和极其原始的共享内存)都严重依赖内核作为消息的传递者或资源的协调者。

要素二:利用“双方均可访问”的资源

要通信,就必须有一个共同的“交集”。这个交集可以分为以下几类:

- 文件系统

- 原理:文件系统对所有进程都是可见的。进程可以通过读写同一个文件来交换信息。

- 具体机制:普通文件、命名管道。这是一种较慢但简单的IPC方式。

- 内核空间

- 原理:内核空间是所有进程共享的。由内核维护的数据结构,自然可以被多个进程通过系统调用来间接访问。

- 具体机制:

- 管道/消息队列:数据需要从进程A的用户空间拷贝到内核缓冲区,再从内核缓冲区拷贝到进程B的用户空间。

- 信号量:信号量的计数器就存储在内核中,进程通过系统调用(如

sem_wait,sem_post) 来修改它,从而实现同步。

- 同一块物理内存

- 原理:这是最直接的方式。让不同的进程的虚拟地址空间映射到同一块物理内存页上。

- 具体机制:共享内存。这是最快的一种IPC方式,因为一旦建立映射,数据传递就不再需要内核的参与,零拷贝。

- 进程描述符表

- 原理:每个进程都有一个打开文件的描述符表。内核可以将一个进程的描述符传递给另一个进程。

- 具体机制:Unix Domain Socket 的一个高级特性就是可以传递文件描述符。这意味着进程A可以将一个打开的文件(或网络连接、另一个Socket等)直接“送”给进程B,而无需告知文件路径等复杂信息。

3. 它主要的思想是什么?

IPC机制的设计主要体现了以下三个核心思想:

思想一:在“绝对隔离”的前提下,提供“受控的共享”

这是最根本的哲学思想。操作系统设计者面临一个矛盾:

- 目标A(安全性、稳定性):必须保证进程间严格隔离,一个进程的崩溃或恶意行为不能影响其他进程。

- 目标B(功能性、效率):进程又必须能够协作,共享数据和资源。

IPC机制就是这个矛盾的完美解决方案。它没有放弃隔离的基石,而是在这堵坚固的墙上,由内核精心设计并看守着几扇“门”(IPC机制)。进程只能通过这些规定的、受监控的门进行交互,而不能穿墙而过。这既满足了协作的需求,又最大限度地保障了系统的安全和稳定。

思想二:权衡“通信开销”与“实现复杂度”

不同的IPC机制是在性能和易用性/安全性之间进行权衡的产物。

- 共享内存:性能极致(直接读写内存),但复杂度最高。进程需要自己解决同步问题(竞态条件),否则极易出错。这相当于把同步的责任从内核转移给了程序员。

- 消息传递(管道、消息队列、Socket):性能有开销(数据拷贝),但更安全、更简单。内核处理了缓冲、同步和交付的细节,程序员不易出错。这体现了“通过接口简化复杂性”的思想。

思想三:抽象与统一

将复杂的底层通信抽象成更简单、统一的接口。

- “一切皆文件”:这是Unix/Linux哲学的极致体现。管道、Socket等IPC机制都被抽象成了“文件描述符”。进程可以使用标准的

read、write等文件操作来进行IPC,极大地简化了编程模型。 - 网络通信与本地通信的统一:Socket接口既可以用于网络上的不同主机,也可以用于本机进程间通信(Unix Domain Socket)。这允许程序员用同一套编程模型解决不同范围的通信问题,实现了优雅的统一。

总结

- 本质:由内核创建的、受控的共享资源,用以安全地打破进程隔离。

- 依靠什么:内核作为可信中介,并利用文件系统、内核缓冲区、共享物理内存等双方均可访问的资源。

- 核心思想:在绝对隔离中实现受控共享,在性能与易用性之间权衡,并通过抽象提供统一接口。

理解了这些,我们接下来学习管道、消息队列、共享内存等具体技术,就会发现它们无非是这一核心本质在不同权衡下的具体实现方案。