基于 MacOS 的Rokid 开发本地环境搭建指南

Rokid 官网东西很多,系统、设备、SDK 一应俱全,但入口分散、名词偏多,新手很容易迷路。我们这篇文章把路径画清,告诉你整个系统的结构,以及你作为开发者应该如何选择。

一、系统、SDK、设备到底怎么配合

很多开发者一打开文档就会迷糊,因为同一个页面里会同时出现 CXR-M、CXR-S、YodaOS-Sprite、YodaOS-Master、UXR2.0、Station 2、Max 2、AR Spatial 这些名字。

为了不在一开始就掉进“名词泥潭”,我们先把这张地图摊开,然后一句一句把“谁负责什么、谁和谁配合、你该先装什么”讲清楚。等你把这张地图装进脑子里,后面的环境搭建、示例工程和真机验证都会顺得多。首先你可以把 Rokid 的世界简单分成“三层”,这三层分别是“系统层”、“开发包层”和“设备与宿主层”。

系统层决定应用形态和底层能力,开发包层提供编程接口和工具链,设备与宿主层决定算力在哪里、显示在哪里、交互在哪里。

1. 系统层

在系统层,Rokid 主要有两条线索。

第一条线索是 YodaOS-Sprite,它更偏向“全天候佩戴”的眼镜系统,这条线强调的是把手机和眼镜之间的连接打稳、把数据通道打通、把音视频链路接顺。

围绕这条线,官方明确把手机侧的 CXR-M 定义为“伴随与控制”的开发包,也就是说你在手机里做 UI、做转写、做控制,然后通过稳定的连接把能力喂给眼镜端使用。与此同时,Sprite 侧还提供了眼镜端的 CXR-S,让你可以直接访问眼镜上的数据通道,并且把自定义命令通过这条通道回传给手机侧的 CXR-M。你可以把它理解成“眼镜端的小搭档”,它和手机侧的 CXR-M 是一对互相握手的伙伴。

第二条线索是 YodaOS-Master,它是偏“空间计算”的系统底座,它把应用形态明确地分成三类,也就是“桌面应用、空间应用、空间小程序”。

这个分类不是为了好看,这个分类直接影响到你应该怎么设计窗口、怎么放置 3D 内容、怎么处理交互事件。

比如你要做真正的 3D 场景和空间交互,你就会走“空间应用”这条路径;如果你的能力更像一个传统窗口里的工具,你就会走“桌面应用”的路线;如果你要做轻量的场景化能力,你就会看“小程序”的约束和分发。把这个分类先记住,后面你在选 SDK 和示例工程时就不会跑偏。

2.开发包层

接下来我们说“开发包层”,也就是你真正在项目里要引的那些 SDK。

第一位是 CXR-M,它是跑在手机端的开发包,职责非常清楚,就是帮你把“手机↔眼镜”的连接、控制和数据通道做稳定。只要你打算让手机当“大脑”,你基本都会先装它。这里面最关键的点是“稳定连接”和“数据通信”,因为你要在手机里做的 UI、翻译、字幕、看板、控制都需要走这条链路。

第二位是 CXR-S,它是跑在 Sprite 设备上的开发包,作用是让眼镜端可以直接访问数据通道,并且把“自定义命令”从眼镜侧发回到手机侧的 CXR-M。这个能力意味着你可以在眼镜端做一小段定制逻辑,然后通过通道和手机侧配合,从而把整体体验拆成“眼镜端轻逻辑 + 手机端重逻辑”的结构,这样一来你既不把眼镜端做得太重,也不把手机端做得太盲。

第三位是 UXR3.0,它是给 Unity 开发者准备的空间开发工具包,它把位姿跟踪、手势等空间能力打了一个完整的工程化“壳”,让你可以像写普通 Unity 工程那样去搭场景、挂脚本、连交互。只要你在做真正的 3D 场景和空间交互,这个包就是你的主战场。

你可以先在编辑器里用虚拟相机和输入桩把交互跑通,随后再把 UXR3.0 的相机与输入预制体接进来,最后再跑到目标设备去做真机验证。

目前官方也同时支持 UXR2.0,它们的区别在于支持的 Unity 的版本不同,大家可以根据自己的情况选择对应的版本。

3.设备与宿主层

然后我们看“设备与宿主层”。在这层里面,眼镜本体比如 Max 2 或 AR Spatial 负责把画面显示在你眼前,同时承担一部分传感和交互;而“算力宿主”可以是手机,也可以是 Station 2。

假如你选择手机当宿主,你会把 CXR-M 放在手机里运行,然后通过稳定的通道把音视频、字幕、控制这类能力交给眼镜;这个结构很适合做“伴随型”的应用,比如同传字幕、提词器、仪表盘之类。

如果你选择 Station 2 当宿主,你更像是在用一台“掌上计算单元”去驱动眼镜,官方已经把阅读、剧院、运动等模式做成了现成的系统能力,同时提供了“射线交互”和多窗口布局这些现成的交互策略。这个选择的好处是你可以直接对齐这些模式去做 UI 适配,而且你在多屏和稳定视角上的工程量会小很多;与此同时,官方也会对 3D 内容、流媒体和 DRM 的组合做一些系统级的处理,这些处理让消费级体验更可控,你在写文档和做演示的时候更容易复现。

4.开发路径

当你把“三层”和“三个 SDK”摆在一起看,你会发现有两条非常自然的开发路径。

第一条路径是“手机为主”的伴随控制型路径:你在 macOS 上装好 Android Studio 和工具链,你先把 CXR-M 的最小示例工程跑起来,再用一个本地的 mock 当“眼镜端”去打通握手、心跳和指令往返;等你接上真实设备,你把传输层指向硬件,整条链路就能顺着跑,这条路径从第一天起就能产出可运行的 Demo。

第二条路径是“空间应用为主”的 Unity 路径:你在 macOS 上装好 Unity LTS 和 Android 打包组件,你在编辑器里先用虚拟位姿源和输入桩把交互打通,再把 UXR3.0 的相机与输入接进来,最后你打一个 Android 包去真机冒烟。因为 UXR3.0 就是为 Unity 开发者准备的空间工具包,所以这条路径从工程结构到调试手感都会更贴近 3D 应用开发的日常。

如果你现在在想“我到底先装哪一套”,你可以先用一个很务实的判断方式。你如果要把手机侧的字幕、翻译、笔记、远程控制这些能力变成“戴上就能用的小助手”,你就先走 CXR-M 的伴随路径;你如果要把 3D 物体、射线点击、空间锚定这些交互变成“真空间里的应用”,你就先走 UXR2.0 的 Unity 路径;你如果希望“开箱就是一台随身工作站”,而且你要演示多屏、阅读、剧院或运动场景,那么你可以优先把 Station 2 作为宿主,这样在系统模式、窗口管理和射线交互上你会省掉很多工程工作。

在“手机↔眼镜”的这条线上,CXR-M 和 CXR-S 通过数据通道做握手、做命令、做传输,然后把稳定性和时延放在第一优先级;在“空间应用”的这条线上,UXR2.0 把位姿和手势这些底层能力包成了 Unity 开发者“拿来就用”的组件,你把它接进工程就能开始写交互;在“宿主与设备”的这个选择题里,手机更灵活,Station 2 更整合,你根据场景去取舍,整个架构就确定了。

二、环境安装指南——手机为主的伴随控制型

1.明确目标与工具清单

我们这条路径的目标,就是让“手机 ↔ 眼镜”的伴随与控制链路先稳定可用,然后再接入真设备顺畅切换。

官方把这条链路对应的开发包叫做 CXR-M,它负责在手机侧建立稳定连接、做数据通信,并为后续的音视频与场景协同打底;而眼镜这边走的是 YodaOS-Sprite 路线,Sprite 明确要求通过手机侧的 CXR-M 建立稳定连接,这就决定了我们必须先把 Android 开发生态装全,再谈联调与验证。

2.安装 macOS 基座:Xcode 命令行工具(CLT)

你先装好 Xcode 命令行工具,因为很多编译与调试环节依赖它。

最稳的方式就是在“终端”执行系统自带的安装流程(xcode-select --install 会弹出官方安装对话框),装完后你用 xcode-select -p 或 clang --version 之类的命令确认工具已就位;如果你偏好手动下载,你也可以去 Apple Developer 的 Xcode 资源页获取“Command Line Tools”并安装。

xiaoyu@192 ~ % xcode-select --install xcode-select: note: Command line tools are already installed. Use "Software Update" in System Settings or the softwareupdate command line interface to install updates

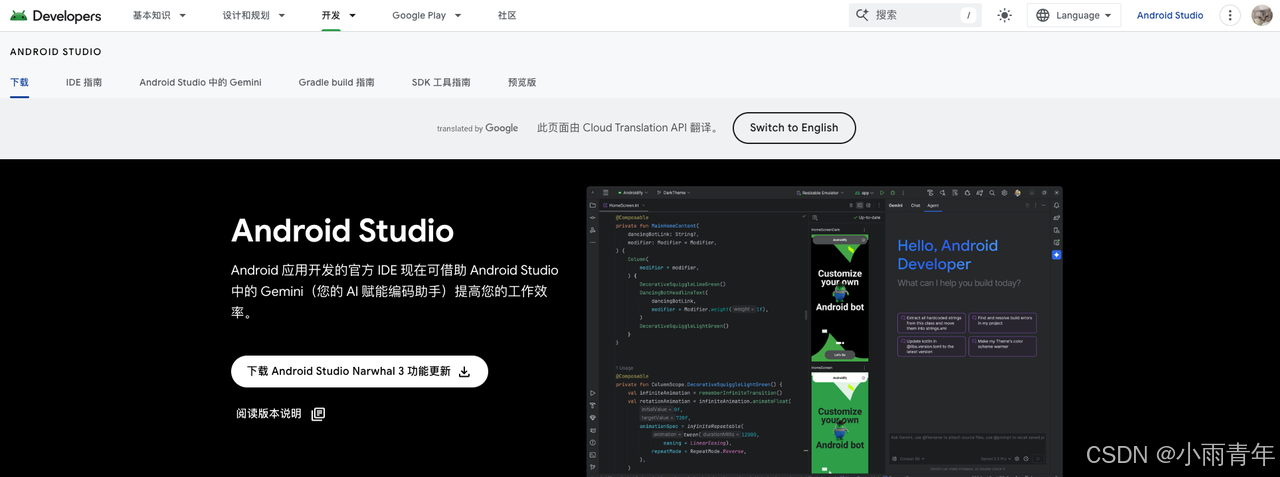

3.安装 Android Studio 与 Android 15 SDK(API 35)

我们从 Google 官方页面下载安装最新稳定版 Android Studio。https://developer.android.com/studio?hl=zh-cn

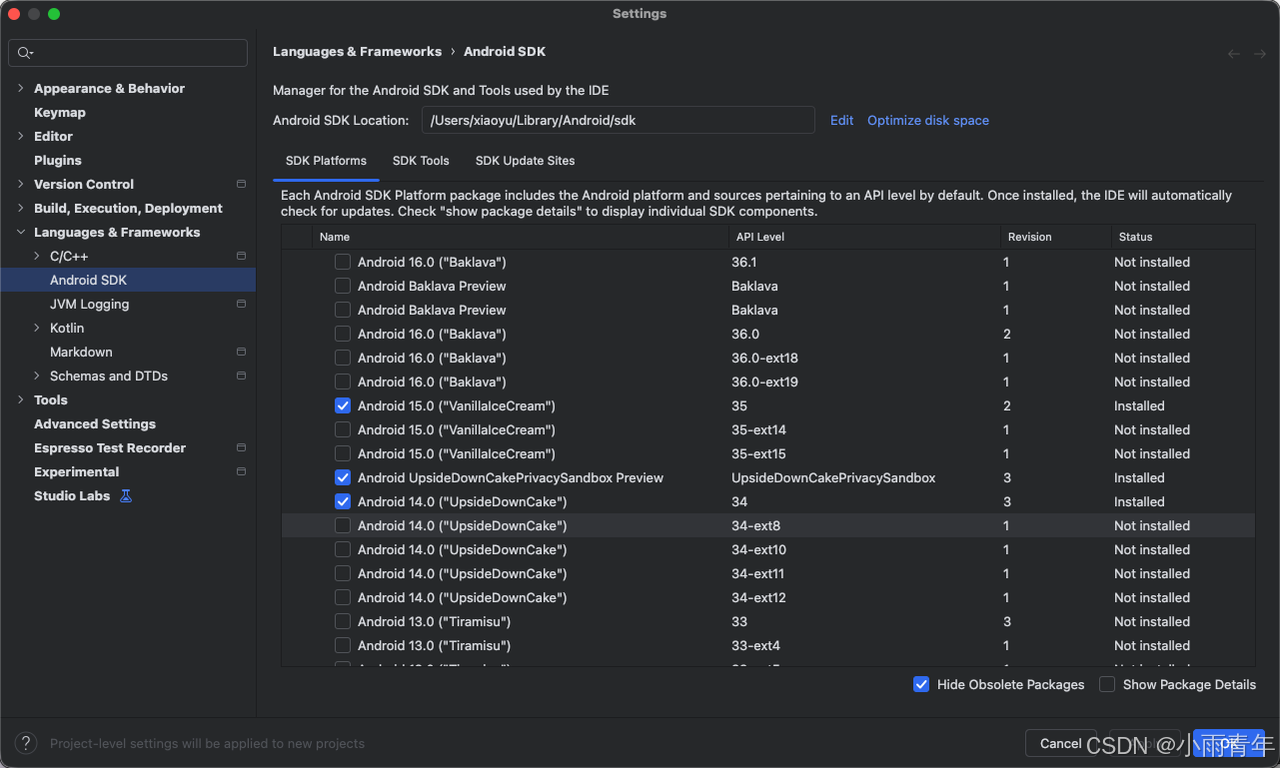

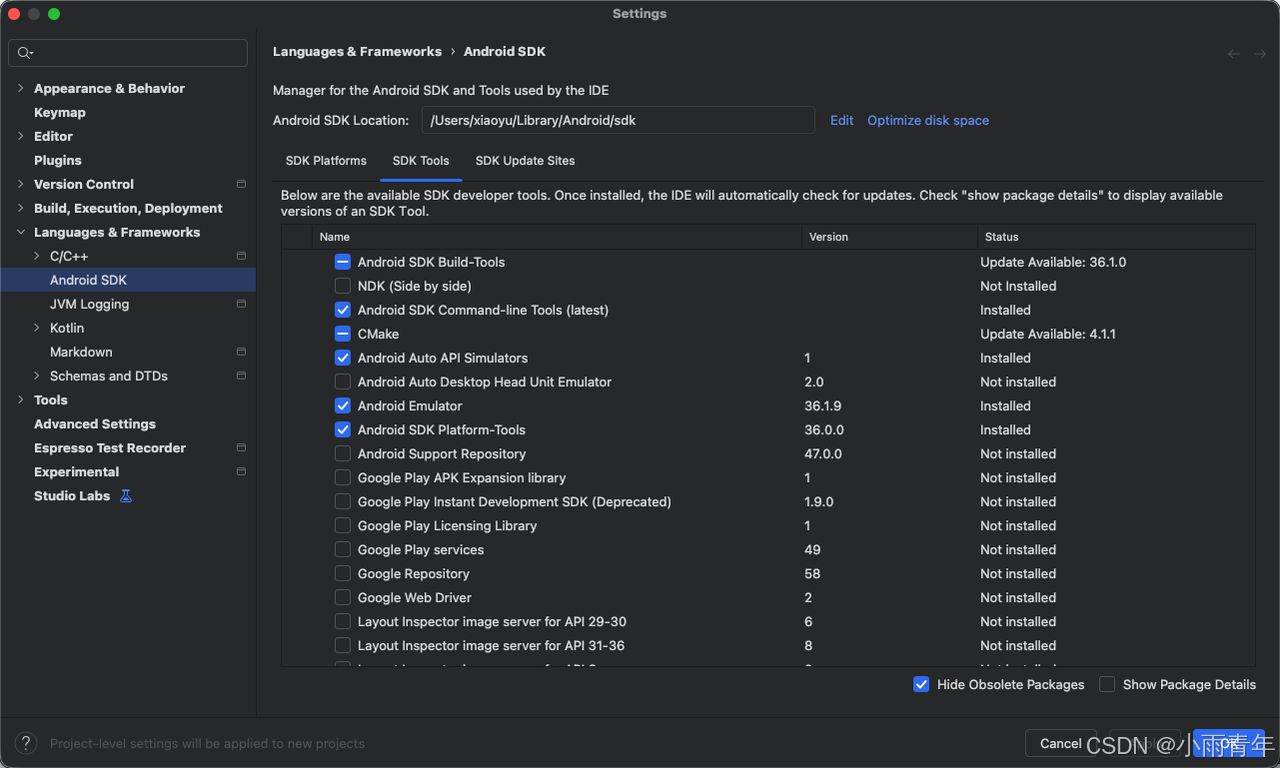

首次启动后打开 Preferences → Android SDK。你在 SDK Platforms 勾选 Android 15(API 35)→ Android SDK Platform 35,在 SDK Tools 勾选 Android SDK Build-Tools 35.x.x,并确保 Android SDK Platform-Tools 为最新(这包里包含 adb 等关键工具)。

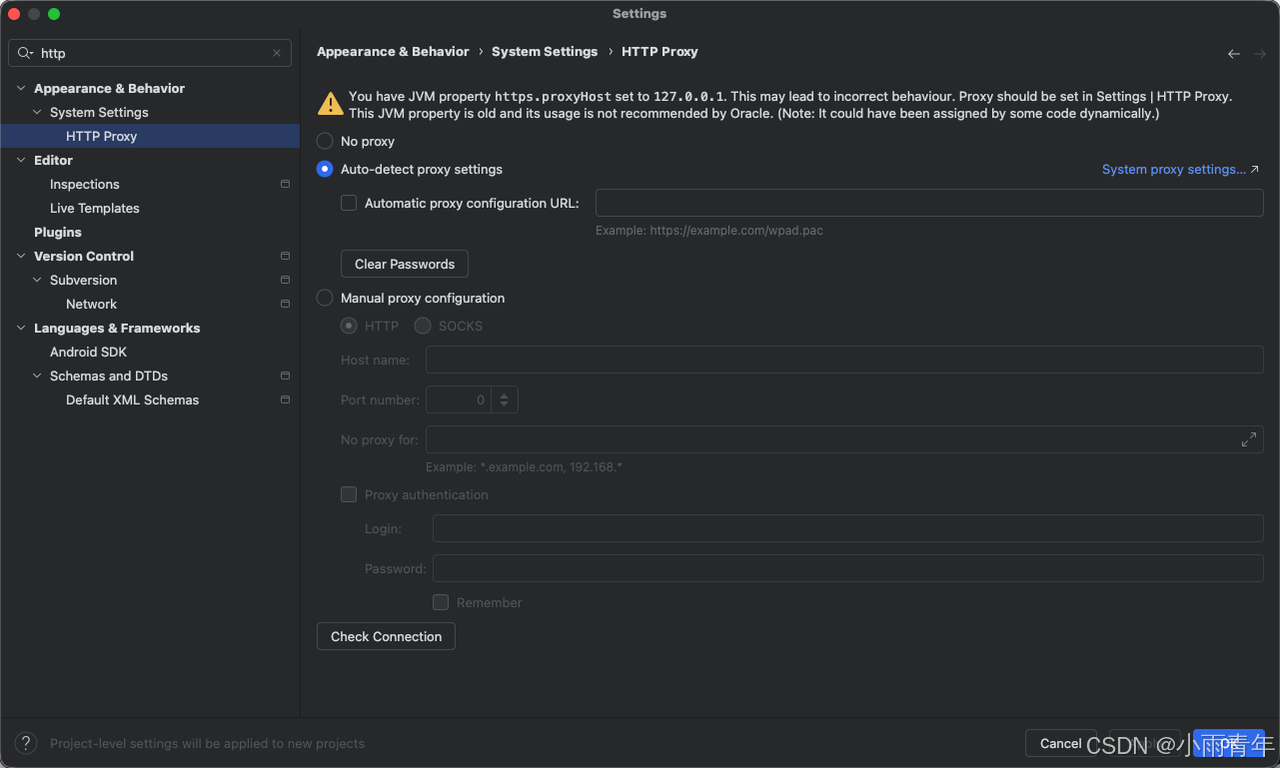

如果你在公司或校园网络,需要在 HTTP Proxy 里配置代理再执行安装。这样做的目的,是把“平台 + 构建工具 + 调试桥”一次装全,后面构建与设备联机才不掉链子。

4.连接与调试:让 adb 稳定识别你的设备(含 USB 与 Wi-Fi)

你在手机里打开“开发者选项”,开启“USB 调试”,用数据线连接到 Mac,手机上首次会弹出 RSA 指纹确认;你在“终端”执行 adb devices,看到设备状态为 device 就表示链路畅通。若你想减少插线,你也可以按官方流程配对 无线调试,确保电脑与手机在同一网络环境,再用 adb 的 Wi-Fi 连接步骤完成配对与连接。后续如果需要做本机服务联调,adb 还支持端口转发与反向转发,你可以在需要时用到 forward 或 reverse 的能力。

5.获取与安装 CXR-M

CXR-M SDK 采用 Maven 在线分发,官方仓库地址是:

https://maven.rokid.com/repository/maven-public/

你需要在项目根目录下找到 settings.gradle.kts 文件,然后在 dependencyResolutionManagement 里的 repositories 中添加上面这条地址。

官方文档用的是 Kotlin DSL(也就是 .kts 写法),所以建议保持一致,避免后面版本号或路径出现兼容问题。

简单来说,你的配置里要多这一段:

maven { url = uri("https://maven.rokid.com/repository/maven-public/") }

为什么要这么做?因为 Rokid SDK 没放在常规的 Maven Central,而是自己维护的仓库。如果不加这一行,Android Studio 在构建时根本找不到依赖。

仓库地址加好后,就可以在模块的 build.gradle.kts 里导入 SDK。

官方当前版本号是:

implementation("com.rokid.cxr:client-m:1.0.1-20250812.080117-2")

同时要注意,CXR-M SDK 需要 minSdk ≥ 28。 你在 defaultConfig 里加一句:

minSdk = 28

这样可以避免编译时报错(因为 SDK 用到了一些 Android 9.0 之后的 API)。

除了主包以外,官方还推荐配套的依赖版本,比如 Retrofit、OkHttp、Gson、Kotlin 标准库等。 如果你的项目里已经有这些依赖,但版本不同,建议优先使用 SDK 推荐的版本,否则可能出现方法签名冲突。

三、环境安装指南——空间应用为主的 Unity 路径

这条路子更像你熟悉的 3D 应用开发节奏。

你先把 Unity 的环境装稳,你在编辑器里用“虚拟位姿源+输入桩”把交互逻辑跑顺,然后你把 UXR3.0 的相机与输入接进来,最后你打一个 Android 包做一次真机冒烟测试。官方把 UXR3.0 定义成面向 Unity 开发者、运行在 YodaOS-Master 上的空间工具包,所以这条链路从结构到调试手感都会很自然。

1.安装 Unity Hub+LTS 版本

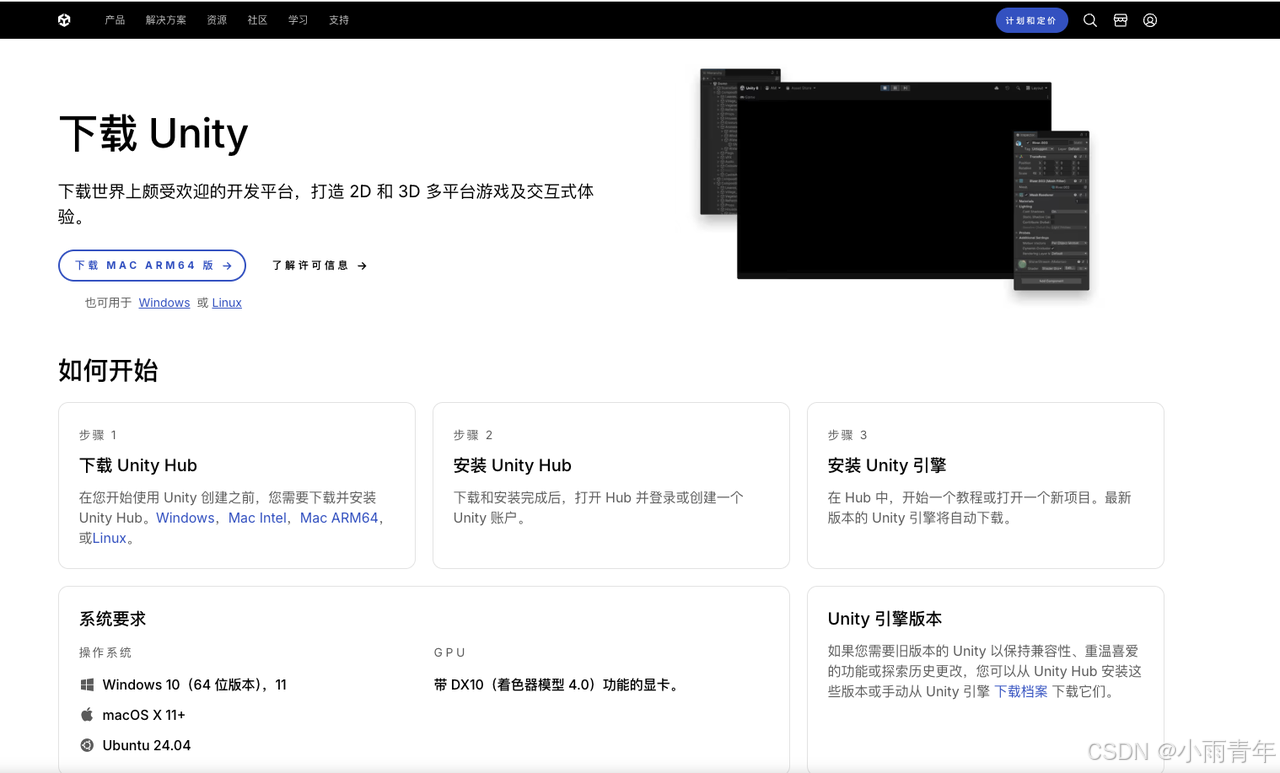

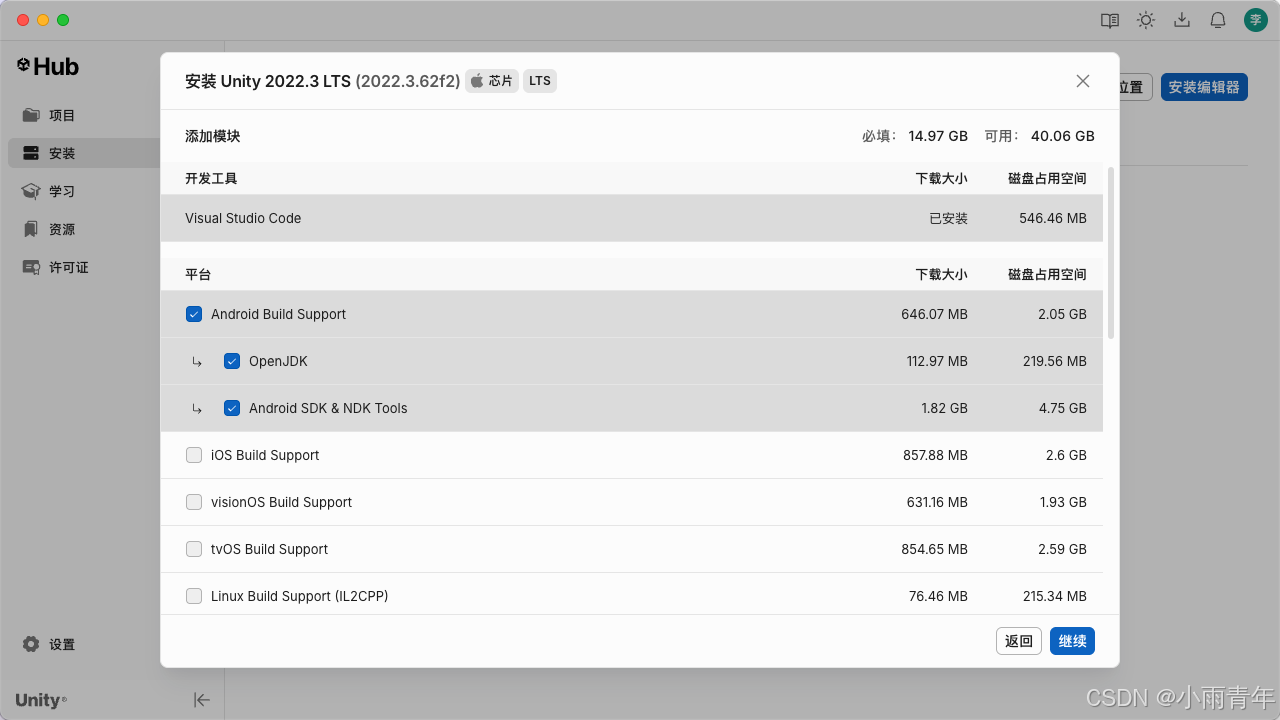

你先装 Unity Hub,然后在 Hub 里装一版 LTS 的编辑器版本;现在 Unity 的长期支持节奏是“Unity 6 LTS”家族和 2023/2022 LTS 存档,你按你的团队规范和 UXR3.0 的兼容建议来选。安装时一定勾上 Android Build Support,同时把 Android SDK & NDK 和 OpenJDK 一起装上,这样你后面不用再手动折腾环境变量。 访问地址:

https://unity.com/download(Unity Hub 下载https://unity.com/releases/editor/archive(历代 LTS 存档与版本对照)https://docs.unity3d.com/2023.2/Documentation/Manual/android-sdksetup.html(官方说明“Android Build Support+SDK/NDK/OpenJDK”应随 Hub 一起安装)https://unity.com/releases/unity-6/support(Unity 6 LTS 支持节奏与更新策略)

2.切到 Android 目标,再配置 Package Manager 的私有源

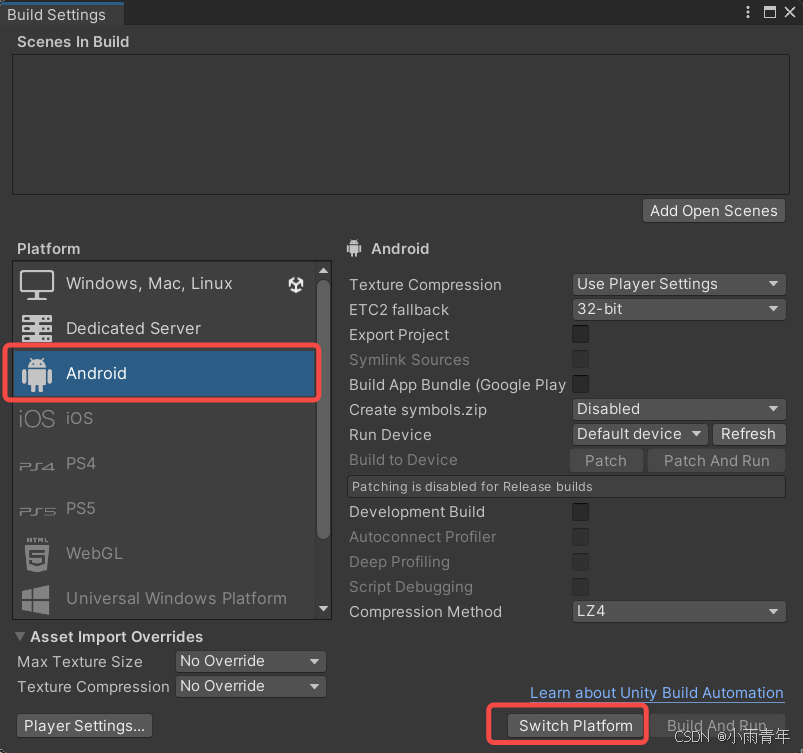

你把平台切到 Android,这是因为 UXR3.0 的 App 跑在 Android / YodaOS-Master 上。你在 File → Build Settings 里选择 Android,然后点击 Switch Platform。这一步只是一句带过,它不是本节重点,但不切会影响后续校验项。官方接入指南就是这么要求的。

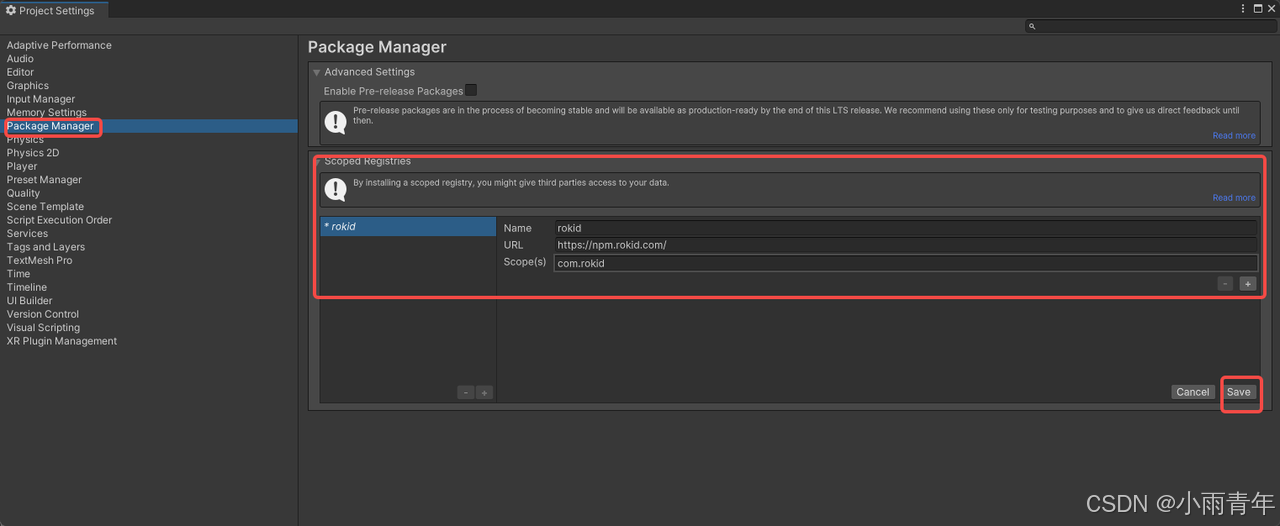

接着你在 Edit → Project Settings → Package Manager 里新增一个 Scoped Registry,用来从 Rokid 的私有 npm 仓库拉包:

Name 随便填一个英文名就行;

URL 填

https://npm.rokid.com/;Scope(s) 填

com.rokid; 保存之后,My Registries 里会出现 Rokid 的条目。Unity 官方文档对 Scoped Registry 的用法与字段解释很清楚,你完全可以对照它来检查。

小提示 私有源与 UPM 完全兼容,这是 Unity 官方支持的工作方式;需要鉴权时,按 Unity 的“Scoped registry authentication”说明去配。

3.通过包名安装 Rokid Unity OpenXR Plugin(3.0.3)

你打开 Window → Package Manager,点击左上角 +,选择 Add package by name。你输入:

Package Name 填

com.rokid.xr.unity;Version 填

3.0.3(不填版本就装最新)。 点 Add 之后,UPM 会开始安装 Rokid Unity OpenXR Plugin。这是官方接入指南的推荐路径。

4.首次安装后的两件事:Input System 与 Environment Fix

安装完成后,Unity 会弹出启用 New Input System 的提示框,你直接点 Yes,编辑器会自动重启。Unity 官方文档说明了启用新输入系统时需要重启编辑器,这个提示是正常流程。

编辑器重启后,通常会自动弹出 Rokid OpenXR | Environment Fix 窗口。你直接点 Accept All,让插件一次性把工程里的必备项改好。如果没有自动弹出,你在菜单里找到 Rokid → Env → Project Environment Fix 手动打开即可。这个步骤来自 Rokid 的接入指南,你按它做就行。

5.打开 XR Plug-in Management,启用 OpenXR 与必需特性

你进入 Edit → Project Settings → XR Plug-in Management,在 Android 页签勾选:

Initialize XR on Startup;

OpenXR。 这一步是 Unity 的标准 XR 管线开关,官方文档里写得很明确。

你点进左侧的 OpenXR 子项,再完成两组配置:

Enabled Interaction Profiles 里添加 Rokid Controller Profile 与 Rokid HandTracking Profile;

OpenXR Feature Groups 勾选 Hand Tracking Subsystem、Rokid ARFoundation Support、Rokid Hand Tracking Aim、Rokid OpenXR Support。 这些勾选项来自 Rokid 接入指南,用来保证手势、控制器与底层能力齐活。

最后你打开 XR Plug-in Management → Project Validation,如果看到提示可以一键 Fix All。有时候 Unity 在内部刷新配置,你点了 Fix 还没完全生效,等几秒再点一次即可。这个“项目校验”是 Unity 官方提供的内置检查面板。

6.版本与命名的小提醒

你在创建或保存项目时,路径、项目名与任意文件夹名都不要用中文、空格或特殊字符,这是 Rokid 接入指南强调的注意点。你在 Player Settings 里按需确认 ARM64、渲染管线与图形 API 等基础项与插件要求一致,避免后期构建才遇到兼容问题。这些习惯做法与 Unity 官方 XR 文档是对齐的。

四、新手学习路径以及开发指引

如果你的目标是“手机做大脑,眼镜做显示与交互前端”,那你更适合走 CXR-M(Mobile) 这条路,官方把它定义为手机侧开发工具包,负责把“手机 ↔ 眼镜”的稳定连接与数据通道打牢,典型场景是字幕、翻译、遥控、看板这一类伴随式能力。

如果你的目标是“真·空间应用”,也就是 3D 内容、手势、锚定、射线交互,那么就选 UXR 3.0 的 Unity 路线,它就是给 Unity 开发者做的空间计算 SDK,跑在 YodaOS-Master 上,工程结构与调试手感会更贴近 3D 日常。

如果你想“一盒在手、即插即用”的稳态体验,常见搭配是 Rokid Max/Max 2 + Rokid Station,Station 提供安卓宿主与视频流转的整合体验,适合观影、投屏、轻办公与演示,部署成本低、复现场景快。

如果你更在意灵活性或要深挖手机生态,那就用 手机 + Rokid Max/Max 2 的组合,搭配 CXR-M 先把“伴随控制”跑稳,再往空间方向演进。产品线在官网都有清晰参数与定位,你根据“是否需要一体宿主”“是否以手机为主”做取舍。

五、总结

我希望你能够通过这篇文章,先把 Rokid 的体系和路径装进脑子里,再把手机侧与 Unity 侧的环境一步步搭稳,然后用最小可行的 Demo 迅速跑通“能连、能看、能交互”的闭环。

当你真正走到这里,你就已经跨过最难的门槛,你可以安心把创意落在合适的技术栈上,把版本与文档对齐成日常动作,把问题交给社区一起拆解,把经验沉淀成更清晰的实践清单,接下来每一次迭代都会更扎实、更高效,而你离把一款可交付、可复用、可分享的空间应用端到端做出来也就只差时间和耐心了。