太空算力革命:卫星如何成为地面交通的“天脑“

在距离地球数百公里的轨道上,一场静默的算力革命正在重塑地面交通系统的运作方式。随着国星宇航"星算"计划的实施,2800颗计算卫星组成的绿色天基算力基础设施,正在将传统的地面数据处理模式推向太空时代。

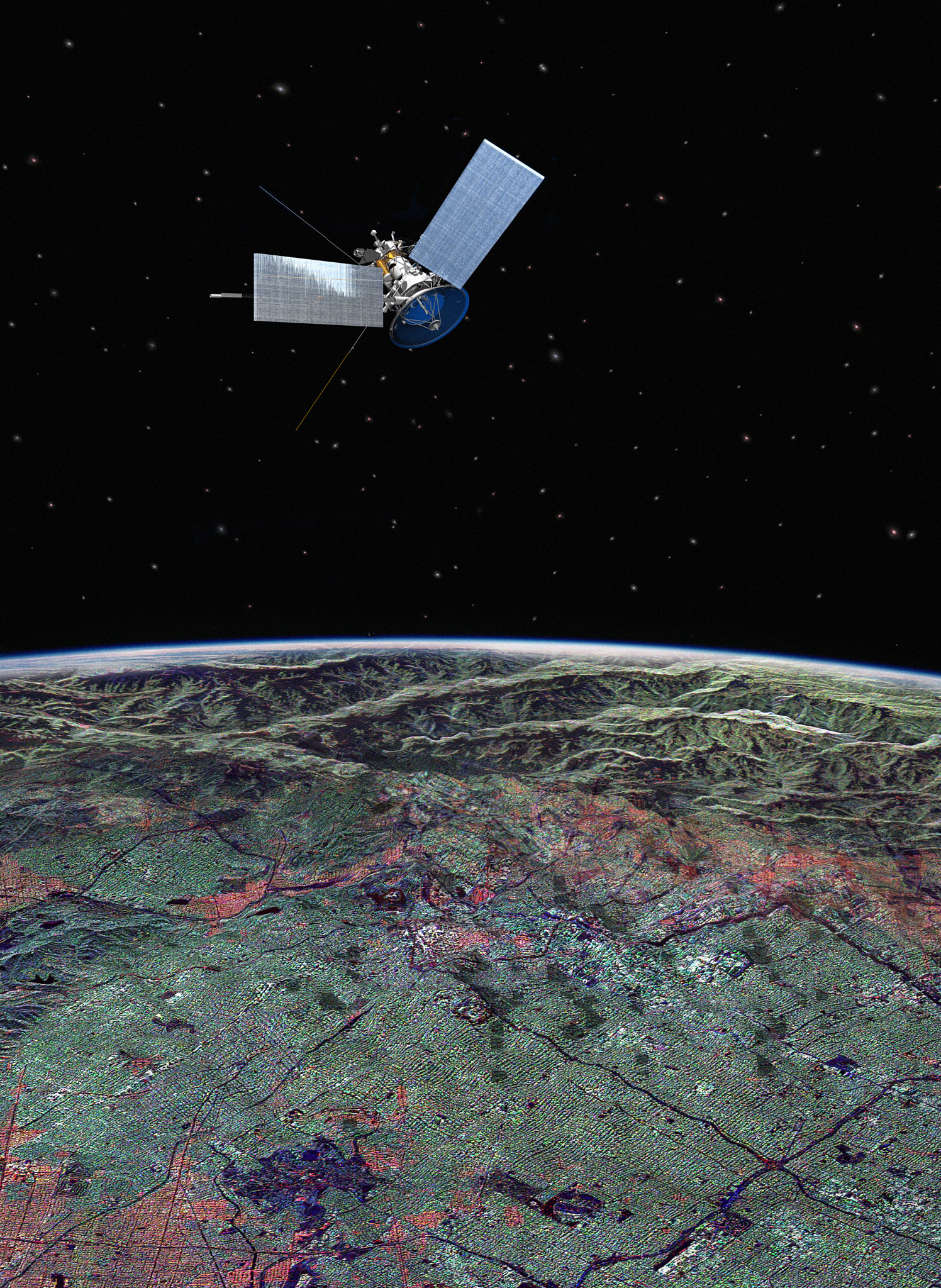

这个被称为"星际之门"的系统,实现了从盈电智控物联网数据采集到决策的太空闭环。当卫星掠过城市上空,其搭载的高清摄像头捕捉道路图像后,不再需要将海量数据传回地面。相反,卫星内置的AI芯片能即时完成道路识别与结构分析,仅将结构化结果下传至交通指挥中心。这种"太空预处理"模式,不仅大幅降低了数据传输压力,更将交通态势感知的延迟缩短到了前所未有的水平。

物联网技术在这场太空算力革命中扮演着关键角色。卫星与地面交通设施通过专用频段形成立体物联网络,路侧单元、信号灯和车载终端都能直接接入这个"天脑"系统。当卫星识别到某路段出现异常拥堵时,指令可瞬间下发至相关路口调整信号配时,同时通过车路协同系统引导车辆分流。这种天地一体的实时响应能力,让城市交通拥有了类似神经反射的高速处理机制。

太空算力的商业化落地更开启了智能交通的新纪元。佳都科技团队的"星上路网分析"实践证明,轨道AI不仅能执行静态道路识别,未来还可承担动态车流预测、事故自动研判等高阶任务。随着模型参数的不断优化,这个系统有望实现对城市交通脉搏的24小时不间断"把脉",为智慧城市建设提供来自太空的独特视角。

当最后一颗计算卫星入轨,"星算"星座将形成一个覆盖全球的智能交通天网。这不仅是中国在太空经济领域的一次跨越,更是人类首次将算力网络真正延伸至地外空间。从地面服务器到轨道计算节点,交通管理正在经历从"地球思考"到"太空思考"的范式转变。这场静默的革命,或许正是智慧城市通往未来最关键的"星际之门"。