多人协作下的游戏程序架构 —— 分层方案

引言

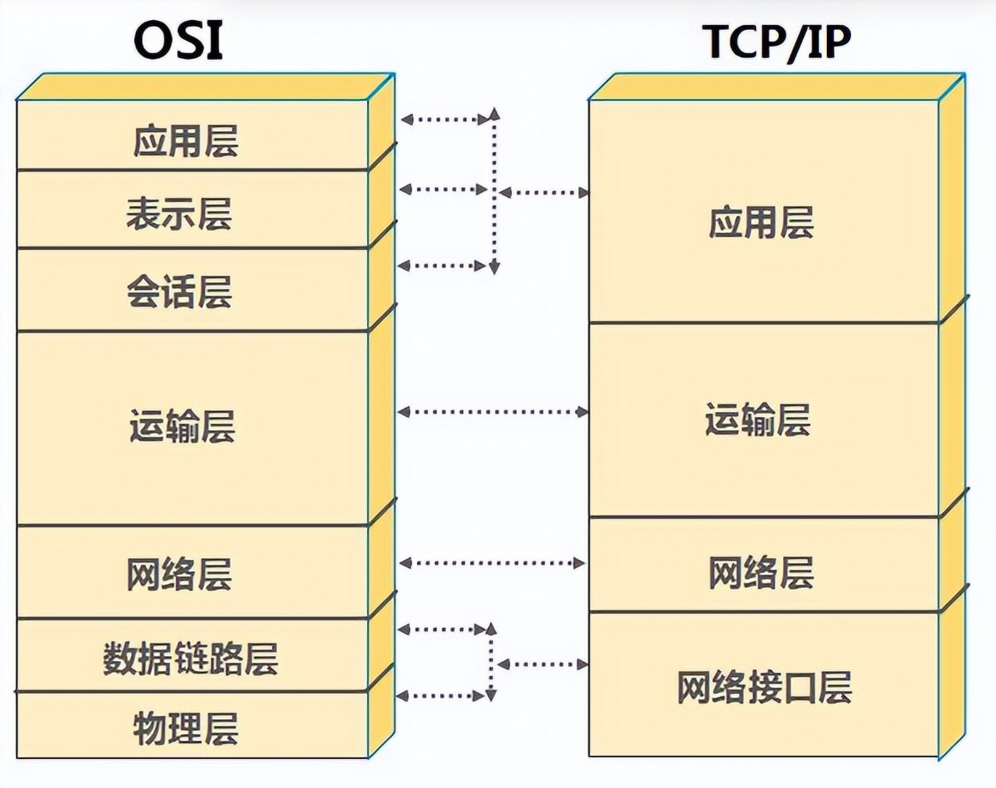

在计算机网络中,我们熟悉的 分层结构(如 OSI 七层模型)解决了不同厂商、不同协议之间的兼容问题。

每一层只负责自己明确的职责:

物理层 传递比特流,不关心数据内容;

传输层 提供端到端的可靠传输,不管应用层做什么;

应用层 直接面向用户,调用下层提供的服务。

这种分层思想的最大好处就是:解耦。

一层的变化不会直接影响到其他层,从而让复杂系统能够稳定运行并且容易扩展。

在游戏开发中,我们也会面临类似的问题:

输入、逻辑、表现、状态机混在一起 → 耦合严重;

不同成员改同一份代码 → 合作效率低;

想扩展功能 → 牵一发而动全身。

因此,我们完全可以借鉴 计算机网络的分层思路,把复杂的游戏程序拆解成职责清晰的模块。这样不仅能让代码更易维护,也能让团队合作更高效。

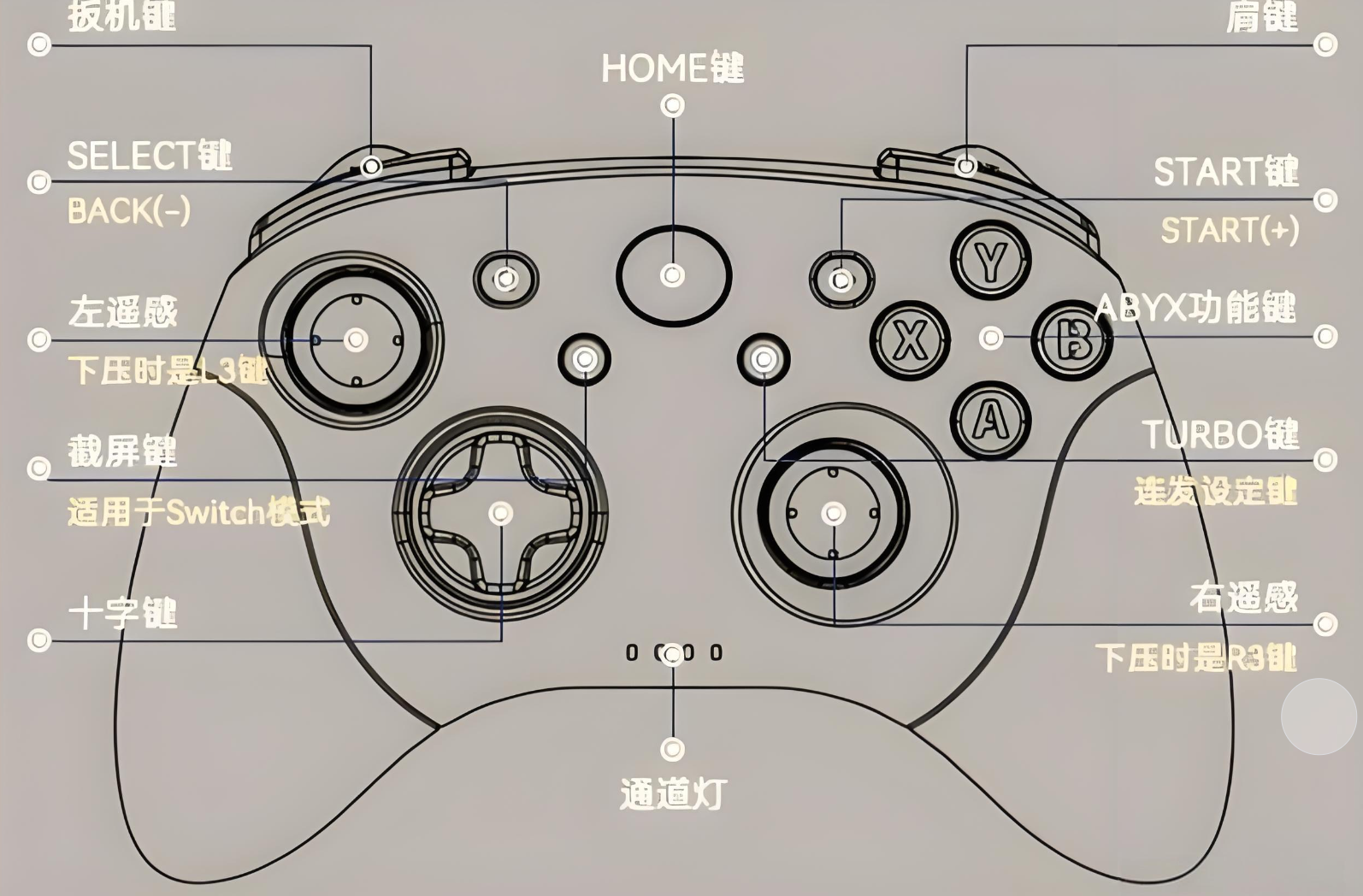

输入层(Input Layer)

在这一层,玩家的键盘/手柄操作会被统一采集。例如:

上、下、左、右 → 转换为垂直轴和水平轴;

空格 → 转换为跳跃或攻击信号。

输入层的职责,就是把这些零散的按键信号,转化为标准化的 Command(如 Move、Jump、Attack、Idle),然后交由请求层进一步处理。

这样设计的好处是:

输入采集与逻辑解耦,不同的设备(键盘、手柄、触屏)都能统一输出 Command;

团队分工明确,负责输入的成员只需保证 Command 正确,后续逻辑和表现完全不用操心;

未来要增加新动作(比如“防御”),也只需在输入层定义一个新的 Command,不会影响其他层的实现。

请求层(Request Layer)

如果说输入层的任务是“听懂玩家在说什么”,那么请求层的任务就是“决定该不该让这个请求发生”。

在请求层里,Command 会经历以下几个环节:

请求输入

输入层传入的指令会被包装成 Request,进入请求层。前端输入请求 → 请求判定

请求层会根据配置数据(如优先级、冷却时间、条件限制)进行判断:如果合法,就进入执行队列;

如果不合法,则被驳回,等待下一次输入。

执行请求

通过判定的请求会被交给行为层执行,比如:Move、Jump、Attack。请求输出

请求完成后,产生对应的行为反馈,再进入表现系统。

请求层的配置数据

每个请求都有自己的 配置表,包括:

请求 ID

请求的优先级 / 队列位置

冲突判定条件(例如:攻击时不能再发起冲刺)

生效时间 / 冷却周期

请求对应的信号(方向、按键、数值等)

会产生一系列的冲突条件判断,主要会将请求使用一种带优先级的队列进行存储,然后再判断执行顺序。包括组合键,预输入等的复杂处理情况。本文简单情况的讨论就是这样的。

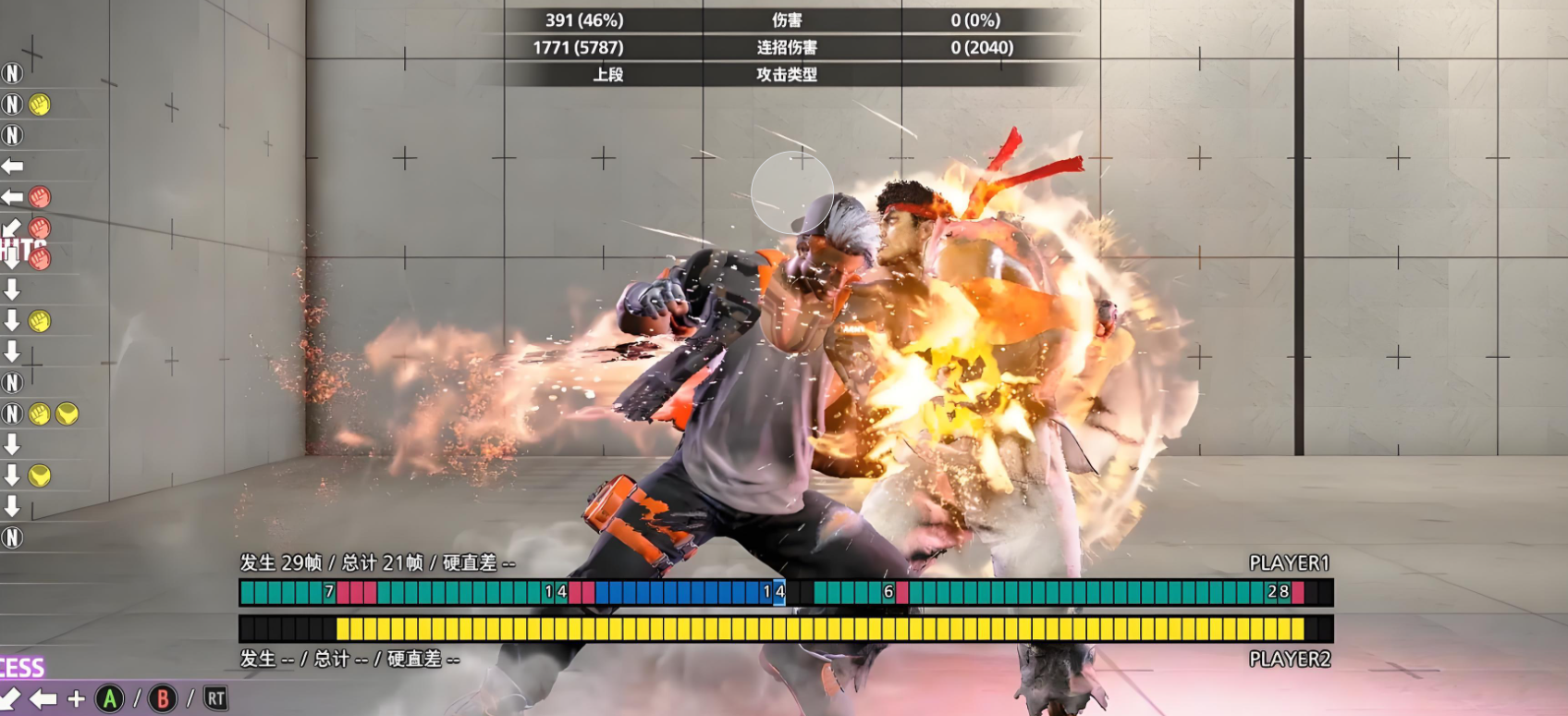

行为层(Behaviour Layer)

如果说输入层是“听懂玩家在说什么”,请求层是“决定能不能做”,那么 行为层 就是“真正去做”。

在这一层,请求被转化为具体的动作执行:

接收请求

从请求层传入行为 ID。

处理行为

判断该行为在当前状态下是否可以执行;

如果不可执行,直接驳回;

如果可以执行,则进入下一步。

执行实例

触发具体动作:

播放动画(攻击、跳跃、受击…)

生成碰撞体 / hitbox

播放音效、特效

这些都是玩家最终能“看到和感受到”的部分。

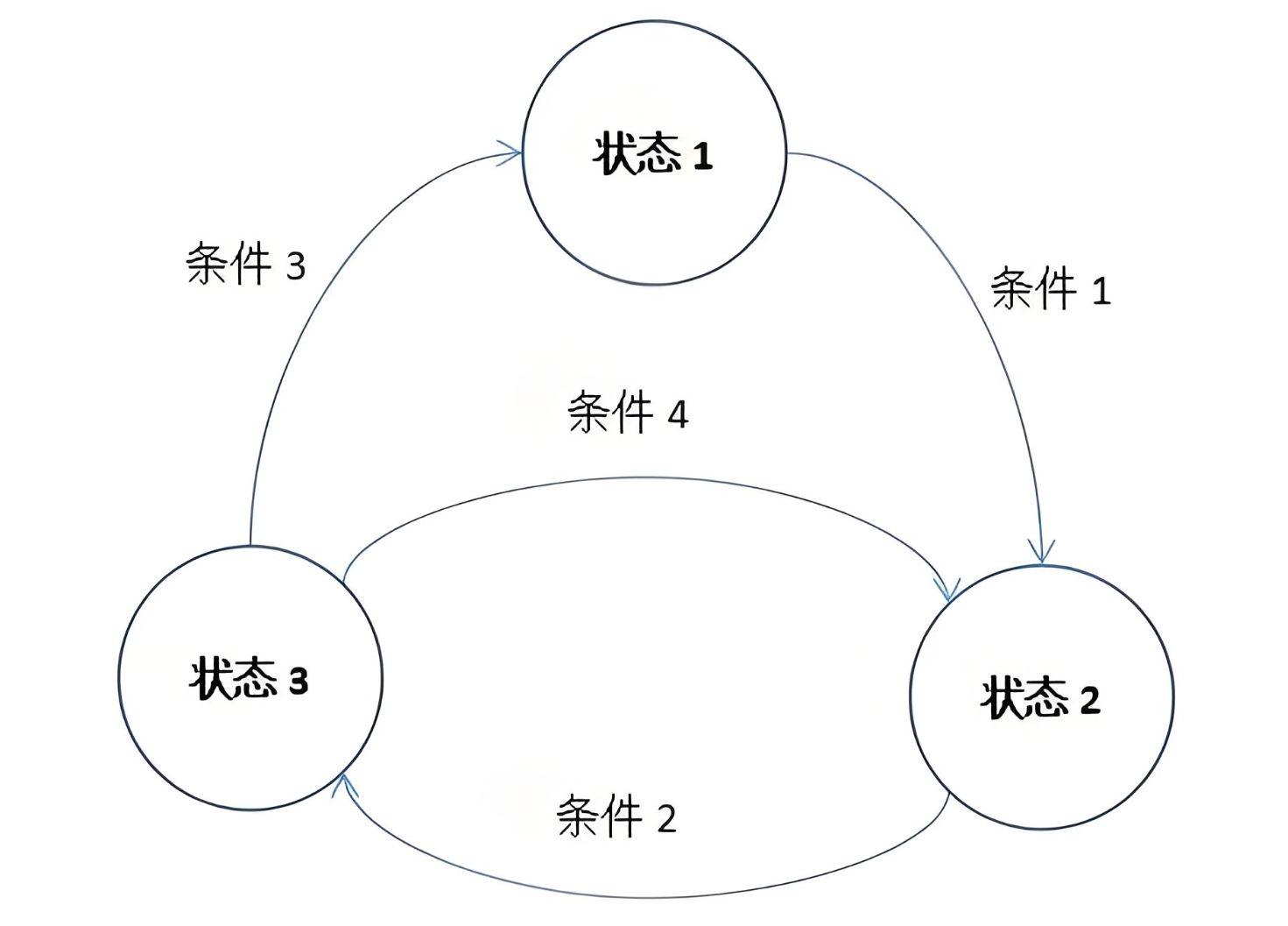

状态机(State Machine)的核心作用

在行为层中,状态机是核心。

它负责管理角色的不同状态(Idle、Move、Attack、Jump…);

控制状态之间的转换条件(state transition event);

保证动作之间不会发生冲突(比如攻击过程中不能立即再起跳)。

示例:

Idle → Attack(当输入 Attack 且冷却结束时);

Attack → Recovery(当攻击动作播放完成时);

Recovery → Idle(回到待机状态)。

总结与思考

通过分层设计,我们将游戏角色行为的处理过程彻底解耦:

输入层 关注设备交互;

请求层 专注逻辑判定与调度;

行为层 则负责最终呈现。

这种方式不仅让程序逻辑清晰,还为团队合作提供了天然的分工机制。策划、美术、程序都能在各自的层次发挥作用,而无需反复修改同一份代码。

更重要的是,这种架构具有良好的扩展性和可维护性。无论是新增一种输入设备,还是引入全新的动作,都只需要在对应层次上进行最小的改动,而不会破坏整体系统的稳定性。

从更广的视角来看,这套思路并不仅限于某一类游戏。无论是格斗、RPG,还是动作冒险、网络对战,都能通过类似的分层结构获益。它的核心价值在于:

降低耦合度,避免“牵一发而动全身”;

提升团队效率,让每个成员专注于自己最擅长的部分;

保证长期演进,让项目能够持续扩展而不至于失控。

这样的架构不仅能用于ACT,还包括所有的程序合作范畴,帮助实现更好的项目管理。

祝各位开发者合作愉快!