autosar中自旋锁和互斥锁的应用

配合使用的经典模式:嵌套锁(Nested Locking)

最常见的配合模式是先获取资源锁,再获取自旋锁。这个顺序至关重要,可以防止死锁。

操作流程

假设有两个任务:Task_A(高优先级)在Core 0上运行,Task_C(低优先级)在Core 1上运行,它们都要访问共享资源SharedData。

任务欲访问共享资源:

Task_A(Core 0)和Task_C(Core 1)都准备写入SharedData。

获取资源锁(核内同步):

Task_A 首先获取与SharedData关联的资源锁(Resource)。

由于SharedData此时未被本核其他任务占用,Task_A成功获取资源锁。它的优先级不会被提升(因为暂无冲突)。

Task_C在其核心上也成功获取了该资源锁。

获取自旋锁(核间同步):

Task_A然后获取与SharedData关联的自旋锁(Spinlock)。

Task_C也尝试获取同一个自旋锁。

假设Task_A更快一步,成功获取自旋锁。Task_C发现锁已被占用,于是在Core 1上开始“自旋”(忙等待),不断尝试获取锁。

访问临界区:

Task_A现在同时持有了资源锁和自旋锁,安全地进入临界区,对SharedData进行读写操作。

释放锁:

Task_A操作完成,先释放自旋锁。

正在自旋的Task_C立刻检测到自旋锁被释放,成功获取它。

Task_A然后释放资源锁。

Task_C现在持有了自旋锁,可以安全地访问SharedData。访问完成后,它按顺序先释放自旋锁,再释放资源锁。

顺序的重要性:为什么必须先Resource后Spinlock?

避免死锁:想象一下反过来的顺序。

Task_A(Core 0)先获得了自旋锁。

在它试图获取资源锁之前,被本核一个更高优先级的任务Task_B抢占。

Task_B也尝试访问SharedData,它先去获取资源锁。由于资源锁空闲,它成功获取。

Task_B接着尝试获取自旋锁,但自旋锁被Core 0上的Task_A持有。

此时,Task_B会因获取自旋锁失败而自旋(忙等待)。

但Task_A正在等待Task_B释放资源锁后才能继续运行… 死锁发生!

结论:总是先获取可能引起阻塞的锁(Resource),再获取不会引起阻塞的锁(Spinlock)。这个原则确保了在持有自旋锁(会禁用抢占、浪费其他核周期)之前,所有可能发生的阻塞行为都已经完成。

自旋锁(Spinlock)与互斥锁(Mutex)的区别与作用

核心区别

| 特性 | 自旋锁(Spinlock) | 互斥锁(Mutex) |

|---|---|---|

| 等待行为 | 忙等待(Busy Waiting),持续循环检测锁状态 | 阻塞等待(Sleep Waiting),线程进入休眠状态 |

| CPU占用 | 高(占用CPU时间片循环等待) | 低(释放CPU给其他线程) |

| 适用场景 | 临界区代码极短(纳秒级)、不可睡眠环境(如中断) | 临界区代码较长(微秒级以上)、可睡眠环境 |

| 实现复杂度 | 低(依赖原子操作或硬件指令) | 高(依赖操作系统调度机制) |

| 优先级反转风险 | 高(可能因忙等待导致高优先级任务阻塞) | 低(通过优先级继承机制缓解) |

| 中断上下文兼容性 | 支持(需配合spin_lock_irqsave禁用中断) | 不支持(可能导致睡眠) |

主要作用

自旋锁

- 极短临界区保护

适用于多核系统中保护执行时间极短的共享资源操作(如计数器增减)。 - 不可睡眠环境

用于中断上下文、原子上下文等禁止睡眠的场景(如硬件中断处理函数)。 - 低延迟要求

避免线程切换开销,确保实时性(如内核调度器、网络协议栈)。

互斥锁

- 长临界区保护

保护需要较长时间执行的共享资源操作(如文件I/O、复杂数据结构修改)。 - 可睡眠环境

用于用户空间或内核中允许睡眠的上下文(如进程上下文)。 - 公平性保证

通过操作系统调度实现公平锁获取(如FUTEX机制)。

代码实现对比

自旋锁(Linux内核示例)

#include <linux/spinlock.h>

spinlock_t my_lock;

spin_lock_init(&my_lock);// 加锁

spin_lock(&my_lock);

// 临界区操作...

spin_unlock(&my_lock);// 中断安全版本

unsigned long flags;

spin_lock_irqsave(&my_lock, flags);

// 临界区操作...

spin_unlock_irqrestore(&my_lock, flags);

互斥锁(Linux内核示例)

#include <linux/mutex.h>

struct mutex my_mutex;

mutex_init(&my_mutex);// 加锁

mutex_lock(&my_mutex);

// 临界区操作...

mutex_unlock(&my_mutex);

性能与场景选择

| 场景 | 推荐锁类型 | 原因 |

|---|---|---|

| 中断处理函数 | 自旋锁 | 中断上下文禁止睡眠 |

| 多核高频计数器操作 | 自旋锁 | 临界区极短,避免上下文切换开销 |

| 用户态多线程文件读写 | 互斥锁 | 临界区较长,允许线程休眠 |

| 内核模块长时间资源占用 | 互斥锁 | 避免CPU空转浪费 |

高级优化技术

- 自旋锁优化

- Ticket Spinlock:解决传统自旋锁的公平性问题(Linux 4.2+默认使用)。

- MCS Lock:针对多核扩展性优化,减少缓存行争用。

- 互斥锁优化

- Adaptive Mutex:混合自旋与休眠(如Windows的CRITICAL_SECTION)。

- Futex(Fast Userspace Mutex):用户态快速路径+内核态后备路径。

总结

- 自旋锁:牺牲CPU资源换取低延迟,适用于极短临界区和不可睡眠环境。

- 互斥锁:牺牲延迟换取CPU利用率,适用于长临界区和可睡眠环境。

选择原则:优先使用互斥锁,仅在必要时(如中断上下文)使用自旋锁。

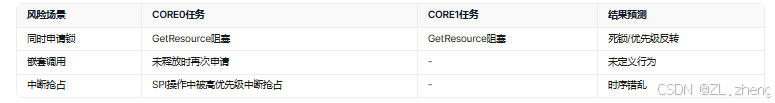

应用场景1:

我有个底层驱动的spi操作函数加了资源锁等待,如果别人在不同的task去运行我的代码会有问题吗?比如以下写法:

xx_vSetOut()

{

```cGetResource(OsResource_Spi);

...//这里执行spi操作ReleaseResource(OsResource_Spi);

}

然后在core1的task_10ms任务中以及core0的task_10ms中分别调用xx_vSetOut

结果影响:

注意:

在多核系统中,同一个资源锁能否被分配给两个核?

不能。资源锁(如互斥锁、自旋锁)的核心设计目标是保证互斥访问,即同一时间只能有一个执行单元(核/线程)持有锁。若锁被分配给核0,核1的任务尝试获取该锁时会被阻塞,直到锁被释放。

核1的任务尝试获取核0持有的锁会导致的问题

- 阻塞与性能问题

自旋锁(Spinlock):核1会持续轮询锁状态(忙等待),导致CPU资源浪费,可能引发高负载下的性能瓶颈。

互斥锁(Mutex):核1的任务会被挂起(进入睡眠状态),触发上下文切换,增加延迟。- 死锁风险 若核0因中断、优先级反转或逻辑错误未及时释放锁,核1将无限期等待,导致系统僵死。 若锁的持有者(核0)在释放锁前被抢占或崩溃,锁可能永远无法释放。

- 优先级反转 若核1的任务优先级高于核0的任务,但核0因持有锁而阻塞核1,会导致高优先级任务被低优先级任务“卡住”。

- 数据竞争与不一致性 若锁未正确使用(如未保护共享资源),核1可能绕过锁直接访问资源,导致数据损坏或逻辑错误。

锁的“分配”机制澄清 锁不属于特定核:锁的持有者是线程/任务,而非物理核。核0的线程释放锁后,核1的线程可获取。

锁的公平性:某些锁(如Ticket Lock)通过队列机制保证先到先得,避免饥饿问题。

锁的合理使用:

确保锁的获取和释放严格配对。

避免在持有锁时执行耗时操作(如I/O、复杂计算)。

锁类型选择:

短临界区用自旋锁(避免上下文切换开销)。

长临界区用互斥锁(避免CPU空转)。

死锁预防:

避免嵌套锁(Lock Hierarchy)。

使用超时机制(如pthread_mutex_timedlock)。

随着使用经验待继续完善。。。