数据结构(C语言篇):(十八)交换排序

目录

前言

一、交换排序的基本思想

二、冒泡排序

2.1 冒泡排序的原理

2.2 冒泡排序的实现逻辑

2.3 冒泡排序的时间复杂度

三、快速排序

3.1 Hoare版本(左右指针法)

3.1.1 算法思路

3.1.2 问题分析

3.2 挖坑法

3.2.1 算法思路

3.3 Lomuto前后指针法

3.3.1 算法思路

3.4 非递归版本

3.4.1 算法思路

3.5 四种方法时间性能比较

总结

前言

交换排序是一类经典的排序算法,其核心思想是通过不断比较和交换元素的位置,将数据序列按照特定顺序重新排列。这类算法以其直观的逻辑和易于理解的实现方式,在计算机科学的基础教学中占据重要地位。常见的交换排序算法包括冒泡排序和快速排序,它们虽然效率差异显著,但均体现了分治与迭代的思想。随着数据规模的扩大和实际应用场景的多样化,交换排序的优化与改进持续推动着算法效率的提升。本文将从基础原理出发,逐步探讨不同交换排序的实现细节、性能分析及适用场景。下面就让我们正式开始吧!

一、交换排序的基本思想

交换排序的基本思想是通过两两比较待排序元素的关键字,若发现两个元素的相对次序不符合要求(即逆序),则交换它们的位置,直到所有元素都满足排序规则(升序或降序)为止。

交换排序的特点是:将键值较大的记录向记录向序列的尾部移动,键值较小的记录向序列的前部移动。其核心逻辑可概括为:“比较→判断逆序→交换→重复”,通过逐步消除元素间的逆序对,最终实现整个序列的有序排列。

二、冒泡排序

冒泡排序是一种最基础的交换排序。之所以称之为冒泡排序,是因为每一个元素都可以像小气泡一样,根据自身的大小一点一点地向数组的一侧移动。

2.1 冒泡排序的原理

冒泡排序的原理其实是非常直观的:

- 算法重复地走访要排序的数组,一次比较两个相邻的元素;

- 如果它们的顺序错误(比如在升序排序中,前一个比后一个大),就把它们交换过来;

- 重复这个过程,直到没有再需要交换的元素为止,这意味着数组已经排序完成。

2.2 冒泡排序的实现逻辑

1. 外层循环:控制需要进行多少轮比较,对于有n个元素的数组,需要进行n-1轮比较。

2. 内层循环:负责每一轮中的相邻元素的比较和交换:

- 每完成一轮,最大的元素会 "浮" 到数组的末尾;

- 因此每轮比较的次数会递减(n-i-1 次)。

3. 交换操作:当发现相邻元素顺序错误时,通过临时变量实现两个元素的交换。

代码实现如下:

// 冒泡排序函数

void bubbleSort(int arr[], int n) {// 外层循环控制需要进行多少轮比较for (int i = 0; i < n - 1; i++) {// 内层循环控制每轮比较的次数// 每轮结束后,最大的元素已经"浮"到了末尾,所以下一轮可以少比较一次for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {// 如果当前元素大于下一个元素,则交换它们if (arr[j] > arr[j + 1]) {// 交换操作int temp = arr[j];arr[j] = arr[j + 1];arr[j + 1] = temp;}}}

}2.3 冒泡排序的时间复杂度

-

最坏情况:当数组完全逆序时,需要进行最多的比较和交换:

- 比较次数:

;

- 交换次数:与比较次数相同(每次比较都需要交换);

- 时间复杂度:

。

- 比较次数:

-

最好情况:当数组已经有序时:

- 如果进行优化(加入标志位检测是否发生交换),只需进行 n-1 次比较,0 次交换;

- 优化后的时间复杂度:

;

- 未优化的时间复杂度仍为

。

-

平均情况:时间复杂度为

。

三、快速排序

快速排序是Hoare于1962年提出的一种二叉树结构的交换排序方法,其基本思想为:任取待排序元素序列中的某元素作为基准值,按找该排序码将待排序集合分割成两个子序列,左子序列中的所有元素均小于基准值,右子序列中的所有元素均大于基准值,然后最左右子序列重复该过程,直到所有的元素都排列在相应的位置上。

关于快速排序的实现,在这里我给出四个版本供大家参考,它们分别是:Hoare版本、挖坑法版本、lomuto前后指针法版本和非递归版本。

3.1 Hoare版本(左右指针法)

3.1.1 算法思路

(1)创建左右指针,确定基准值;

(2)从右向左找出比基准值更小的数据,从左向右找出比基准值大的数据,左右指针数据交换,进入下次循环。

这种方法交换次数较少,是最经典的快速排序实现。

在这我给出代码如下:

// 交换两个元素

void swap(int* a, int* b) {int temp = *a;*a = *b;*b = temp;

}// 1. Hoare版本(左右指针法)

int hoarePartition(int arr[], int low, int high) {int pivot = arr[low]; // 选择最左元素作为基准int i = low;int j = high;while (i < j) {// 从右向左找小于基准的元素while (i < j && arr[j] >= pivot) {j--;}// 从左向右找大于基准的元素while (i < j && arr[i] <= pivot) {i++;}// 交换找到的两个元素if (i < j) {swap(&arr[i], &arr[j]);}}// 将基准元素放到最终位置swap(&arr[low], &arr[i]);return i; // 返回基准元素的位置

}void hoareQuickSort(int arr[], int low, int high) {if (low < high) {int pivotPos = hoarePartition(arr, low, high);hoareQuickSort(arr, low, pivotPos - 1); // 递归排序左子数组hoareQuickSort(arr, pivotPos + 1, high); // 递归排序右子数组}

}3.1.2 问题分析

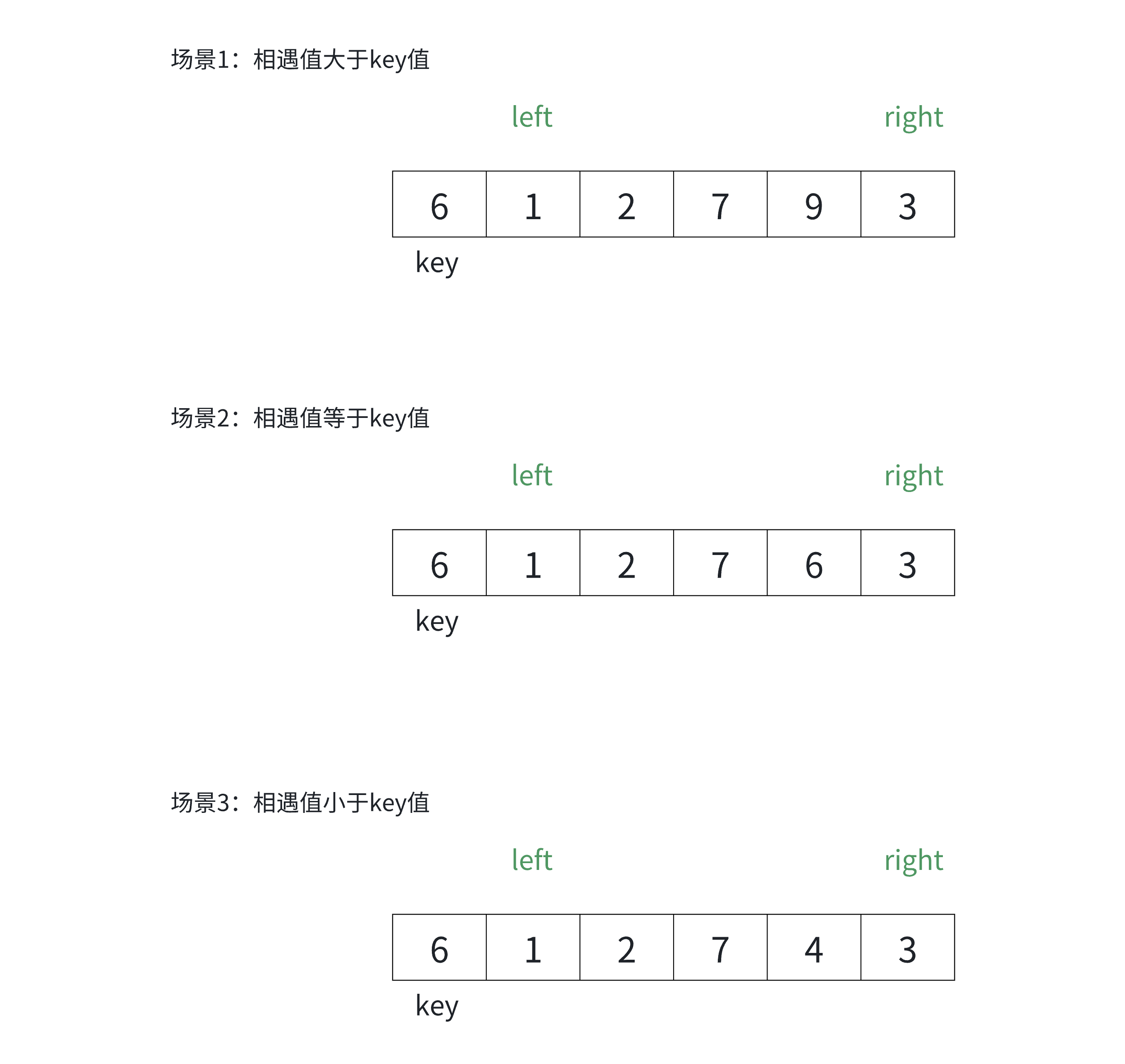

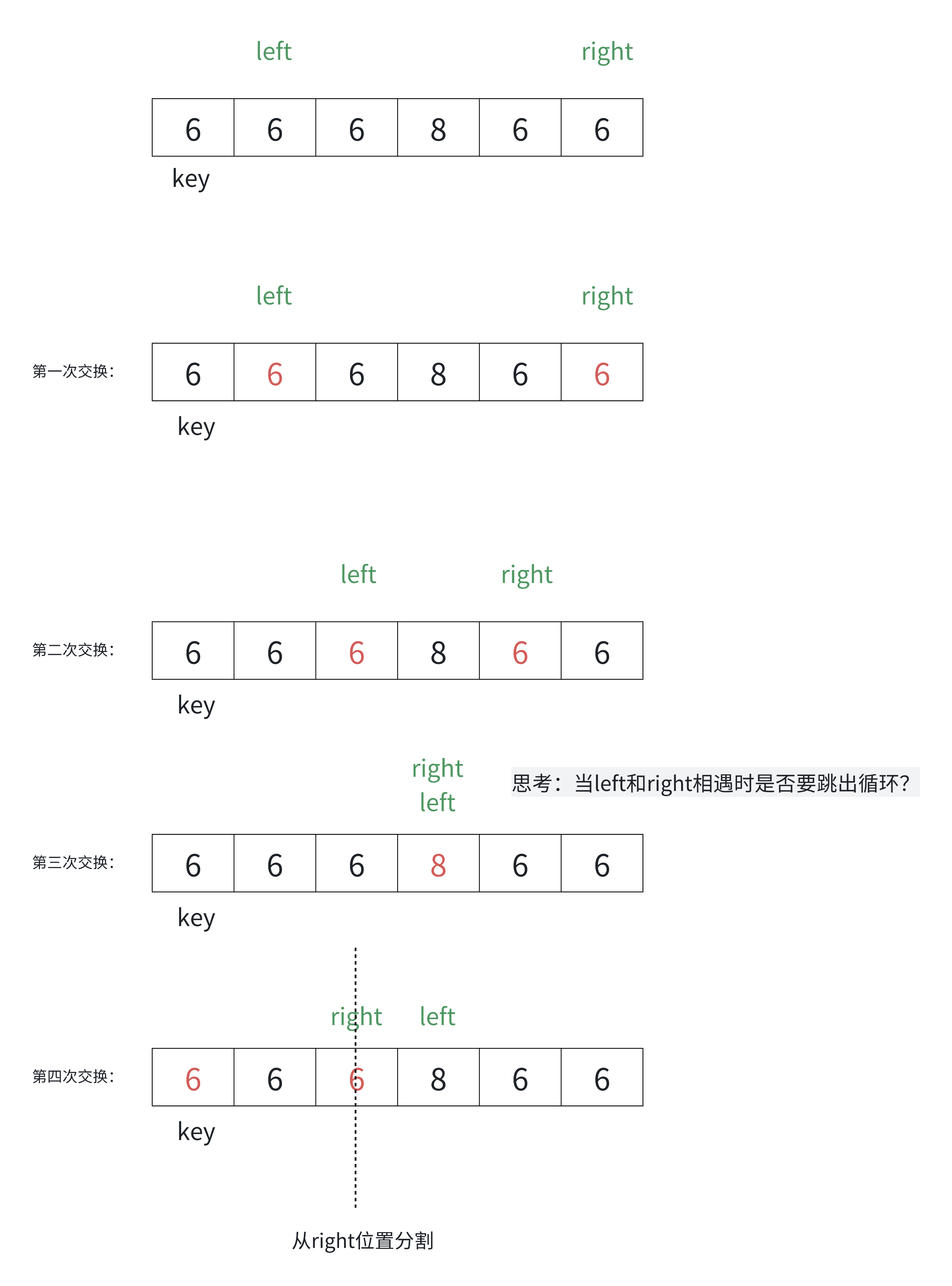

问题1:为什么跳出循环后right位置的值⼀定不⼤于key?

当 left > right 时,即 right 走到 left 的左侧,而 left 扫描过的数据均不大于 key,因此 right 此时指向的数据一定不大于 key。我们可以画图分析讨论:

问题2:为什么left 和 right指定的数据和key值相等时也要交换?

相等的值参与交换确实会有一些额外的消耗。实际上还有各种复杂的场景,假设数组中的数据大量重复时,无法进行有效的分割排序。同样我们也可以画图分析:

3.2 挖坑法

3.2.1 算法思路

创建左右指针。首先从右向左找出比基准值小的数据,找到后就立即放入左边的坑中,当前位置变为新的“坑”,然后从左向右找出比基准值大的数据,找到之后立即放入右边的坑中,当前的位置变为新的“坑”,结束循环之后将最开始存储的分界值放入当前的“坑”中,返回当前的“坑”下标(即分界值下标)。如下图所示:

完整代码实现如下:

// 2. 挖坑法

int holePartition(int arr[], int low, int high) {int pivot = arr[low]; // 选择最左元素作为基准,形成第一个"坑"int i = low;int j = high;while (i < j) {// 从右向左找小于基准的元素,填到左边的坑while (i < j && arr[j] >= pivot) {j--;}arr[i] = arr[j]; // 将找到的元素填入坑中,形成新坑// 从左向右找大于基准的元素,填到右边的坑while (i < j && arr[i] <= pivot) {i++;}arr[j] = arr[i]; // 将找到的元素填入坑中,形成新坑}arr[i] = pivot; // 将基准元素填入最后一个坑return i; // 返回基准元素的位置

}void holeQuickSort(int arr[], int low, int high) {if (low < high) {int pivotPos = holePartition(arr, low, high);holeQuickSort(arr, low, pivotPos - 1);holeQuickSort(arr, pivotPos + 1, high);}

}3.3 Lomuto前后指针法

3.3.1 算法思路

这种算法的原理在于维护一个小于基准元素的区域边界。首先选择最右边的元素作为基准,接着遍历数组,将小于基准的元素交换到左侧区域。在遍历结束之后,将基准元素放到左侧区域的右侧。

总体而言这种算法实现简单,代码简洁,但交换次数可能较多,消耗时间较多。

完整代码实现如下:

// 3. Lomuto前后指针法

int lomutoPartition(int arr[], int low, int high) {int pivot = arr[high]; // 选择最右元素作为基准int i = low - 1; // i表示小于基准区域的边界// j遍历数组,将小于基准的元素放到左侧区域for (int j = low; j <= high - 1; j++) {if (arr[j] <= pivot) {i++; // 扩展小于基准的区域swap(&arr[i], &arr[j]);}}// 将基准元素放到最终位置swap(&arr[i + 1], &arr[high]);return i + 1; // 返回基准元素的位置

}void lomutoQuickSort(int arr[], int low, int high) {if (low < high) {int pivotPos = lomutoPartition(arr, low, high);lomutoQuickSort(arr, low, pivotPos - 1);lomutoQuickSort(arr, pivotPos + 1, high);}

}3.4 非递归版本

3.4.1 算法思路

这种算法的核心原理在于使用栈模拟递归的过程,存储子数组的边界信息。

首先将初始数组边界入栈,当栈不为空的时候,弹出边界并进行分区,再将分区之后的子数组边界入栈,这样重复直到栈为空为止。

非递归版本能够避免递归调用的栈溢出问题,比较适合处理大规模数据。

完整代码实现如下所示:

// 4. 非递归版本(使用栈模拟递归)

void nonRecursiveQuickSort(int arr[], int low, int high) {if (low >= high) return;// 创建栈用于存储子数组的边界int* stack = (int*)malloc(sizeof(int) * (high - low + 1));int top = -1;// 入栈初始边界stack[++top] = low;stack[++top] = high;// 栈不为空时处理while (top >= 0) {// 出栈获取当前子数组的边界high = stack[top--];low = stack[top--];// 分区操作int pivotPos = lomutoPartition(arr, low, high);// 左子数组入栈if (pivotPos - 1 > low) {stack[++top] = low;stack[++top] = pivotPos - 1;}// 右子数组入栈if (pivotPos +1 < high) {stack[++top] = pivotPos + 1;stack[++top] = high;}}free(stack);

}3.5 四种方法时间性能比较

为了让大家更加直观清晰地观察到四种方法在时间维度的性能差异,博主在这又专门写了一段代码,分别输出四种方法的时间消耗结果,如下所示:

// 生成随机数组

void generateRandomArray(int arr[], int size) {for (int i = 0; i < size; i++) {arr[i] = rand() % 100000; // 生成0-99999的随机数}

}// 打印数组(仅用于小规模测试)

void printArray(int arr[], int size) {if (size > 20) { // 数组太大时不打印return;}for (int i = 0; i < size; i++) {printf("%d ", arr[i]);}printf("\n");

}// 计算并返回排序所用的时间(毫秒)

double calculateSortTime(void (*sortFunc)(int[], int, int), int arr[], int size) {clock_t start, end;double cpu_time_used;start = clock();sortFunc(arr, 0, size - 1);end = clock();cpu_time_used = ((double) (end - start)) / CLOCKS_PER_SEC * 1000; // 转换为毫秒return cpu_time_used;

}int main() {srand(time(NULL)); // 设置随机数种子// 可以修改数组大小来测试不同规模数据的排序时间const int size = 100000; // 10万个元素int* originalArray = (int*)malloc(sizeof(int) * size);int* testArray = (int*)malloc(sizeof(int) * size);// 生成随机数组generateRandomArray(originalArray, size);printf("数组大小: %d个元素\n\n", size);// 测试Hoare版本memcpy(testArray, originalArray, sizeof(int) * size);double hoareTime = calculateSortTime(hoareQuickSort, testArray, size);printf("Hoare版本排序时间: %.4f 毫秒\n", hoareTime);// 测试挖坑法memcpy(testArray, originalArray, sizeof(int) * size);double holeTime = calculateSortTime(holeQuickSort, testArray, size);printf("挖坑法排序时间: %.4f 毫秒\n", holeTime);// 测试Lomuto版本memcpy(testArray, originalArray, sizeof(int) * size);double lomutoTime = calculateSortTime(lomutoQuickSort, testArray, size);printf("Lomuto版本排序时间: %.4f 毫秒\n", lomutoTime);// 测试非递归版本memcpy(testArray, originalArray, sizeof(int) * size);double nonRecursiveTime = calculateSortTime(nonRecursiveQuickSort, testArray, size);printf("非递归版本排序时间: %.4f 毫秒\n\n", nonRecursiveTime);// 比较结果printf("性能比较:\n");printf("Hoare版本 > 挖坑法: %.2f%%\n", (hoareTime / holeTime - 1) * 100);printf("Hoare版本 > Lomuto版本: %.2f%%\n", (hoareTime / lomutoTime - 1) * 100);printf("Hoare版本 > 非递归版本: %.2f%%\n", (hoareTime / nonRecursiveTime - 1) * 100);// 释放内存free(originalArray);free(testArray);return 0;

}代码的运行结果如下:

数组大小: 100000个元素Hoare版本排序时间: 11.1510 毫秒挖坑法排序时间: 10.3340 毫秒Lomuto版本排序时间: 11.7720 毫秒非递归版本排序时间: 12.2220 毫秒性能比较:Hoare版本 > 挖坑法: 7.91%Hoare版本 > Lomuto版本: -5.28%Hoare版本 > 非递归版本: -8.76%

可以看到,挖坑法快速排序所消耗的时间是明显少于其他三种方法的。Hoare 版本通常表现最佳,因为它的交换操作最少;挖坑法与 Hoare 版本性能接近,但实现方式更直观;Lomuto 版本由于交换次数较多,通常比前两种稍慢;非递归版本由于使用栈模拟递归,会有一定的额外开销,通常比递归版本稍慢,但可以有效避免栈溢出问题。在实际情况中使用哪种方法实现快速排序,就需要大家根据具体使用需求来进行选择了。

总结

本期博主为大家介绍了两种交换排序 —— 冒泡排序和快速排序,还提供了四种快速排序的实现方法,希望本期博客能够为大家深入理解交换排序提供帮助!下期博客将是C语言数据结构的最后一期博客,希望大家多多支持哦!