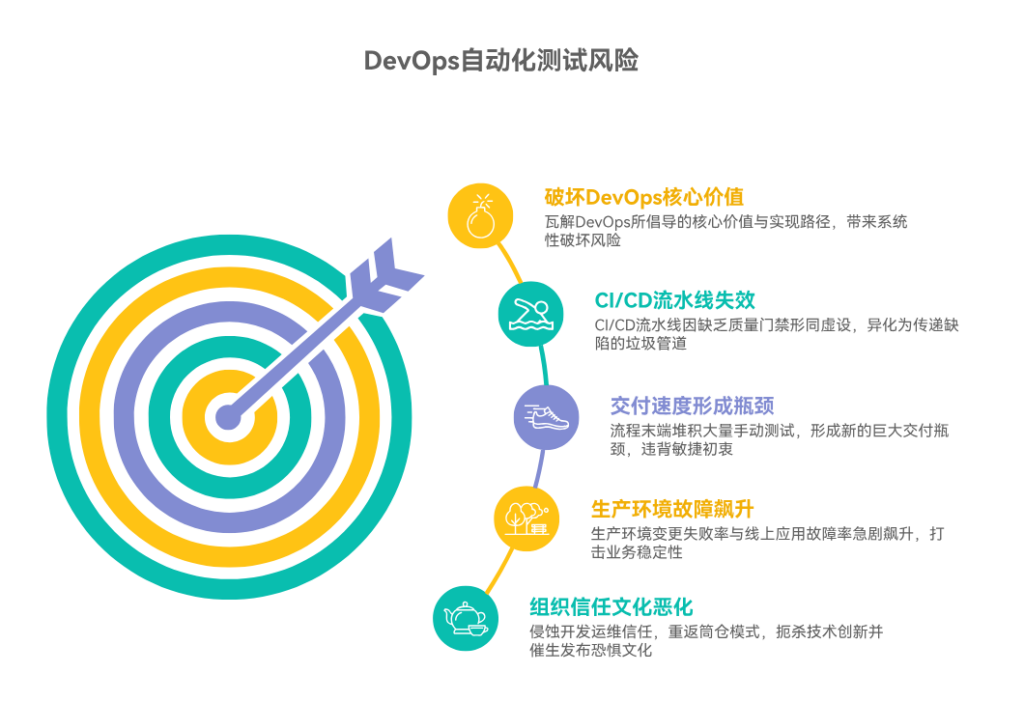

缺少自动化测试会对 DevOps 带来哪些风险

在DevOps这一追求速度与质量并重的现代软件交付范式中,缺少坚实可靠的自动化测试,其所带来的风险绝非仅仅是“可能遗漏几个Bug”这么简单,它是一种釜底抽薪式的、系统性的破坏,将从根本上瓦解DevOps所倡PEG倡导的核心价值与实现路径。其核心风险在于:它将直接导致被誉为DevOps“发动机”的CI/CD流水线,因缺乏有效的“质量门禁”而形同虚设,使其异化为一条高效传递缺陷、加速制造故障的“垃圾管道”、整个软件交付的速度不仅无法提升,反而会因为在流程末端堆积了大量、痛苦的手动测试,而形成新的、更为巨大的“交付瓶颈”,彻底违背敏捷与DevOps的初衷、生产环境的变更失败率与线上应用的故障率将不可避免地急剧飙升,对业务的稳定性造成致命打击。

此外,它还将系统性地侵蚀开发与运维之间好不容易建立起来的脆弱信任,在频繁的线上“救火”与相互指责中,迫使组织重返“审批之墙”高耸的“筒仓”模式,并因为团队缺乏对代码进行重构和架构演进的“安全网”,而最终扼杀技术创新,催生出一种人人自危、规避变更的“发布恐惧”文化。

一、“空转”的引擎:没有“质量门禁”的CI/CD流水线

CI/CD(持续集成/持续交付)流水线,被誉为是驱动DevOps价值流转的强大“引擎”。它通过自动化的方式,将代码从开发者的本地机器,一路护送到生产环境。然而,这个“引擎”要能真正地、安全地驱动价值,其前提是,在流水线的每一个关键节点上,都必须安装有灵敏、可靠的“质量刹车”和“检测仪表”——这,就是自动化测试。当自动化测试缺失时,这条流水线就变成了一台只有油门、没有刹车的“失控引擎”。

在这种情况下,CI/CD非但不能保障质量,反而会成为一个“缺陷放大器”。开发人员提交的、可能包含着严重逻辑错误、性能瓶颈甚至安全漏洞的代码,能够毫无阻碍地、以极快的速度,通过这条“畅通无阻”的流水线,一路畅行,直达准生产环境甚至生产环境的门口。持续集成(CI)的核心价值,在于通过高频次的构建和自动化测试,为开发人员提供关于其代码变更的、快速的、高质量的反馈。当测试缺位时,“快速”依然存在,但“高质量的反馈”却荡然无存。构建的“绿灯”,不再代表“质量合格”,而仅仅代表“代码在语法上可以被编译通过”。这条看似高效运转的流水线,实际上是在“空转”,它所高速传递的,不再是经过验证的、可信赖的价值,而是一批批未经质检的、质量成谜的“半成品”,为下游环节和最终的线上稳定性,埋下了巨大的隐患。

二、“龟速”的快车道:手动测试如何成为新的“交付瓶颈”

DevOps的核心承诺之一,是“速度”——即缩短从“想法”到“价值实现”的前置时间。自动化,是实现这一承诺的关键手段。然而,当组织仅仅在构建、部署等环节实现了自动化,却唯独在“测试验证”这一核心环节,依然依赖于传统的大规模、集中式的手动测试时,一个极其讽刺的、反敏捷的现象便会产生:整个交付流程,进入了一条“入口处畅通无阻,中途却有巨石拦路”的“龟速快车道”。

手动测试,在缺少自动化测试“安全网”的DevOps流程中,必然会成为那个最长、最不可预测、也最痛苦的“交付瓶颈”。开发团队以极高的频率,通过CI流水线,源源不断地,向测试团队“投喂”新版本。而测试团队,则需要在有限的人力和时间内,面对功能日益复杂、变更日益频繁的系统,进行全面的、回归性的手动测试。这几乎是一项不可能完成的任务。其结果是,大量的待测版本,在测试环境门口,排起了长长的“堰塞湖”。开发人员在提交代码后,无法获得及时的质量反馈,不得不频繁地进行上下文切换。而测试人员,则在巨大的压力和重复性的劳动中,精疲力尽,测试的覆盖度和深度也难以保证。正如DevOps领域的经典著作《持续交付》所强调的,“交付的瓶颈,会自动转移到流程中自动化程度最低的那个环节”。在缺少自动化测试的场景下,手动测试,就是那个最无可争议的瓶颈,它会将CI/CD在其他环节,所辛苦节省下来的所有时间,都无情地、加倍地,吞噬殆尽。

三、“定时炸弹”的温床:线上故障率与变更失败率的飙升

自动化测试,是抵御软件缺陷、保障线上服务稳定性的“第一道,也是最重要的一道防线”。当这道防线全面缺失或形同虚设时,就等于将一个充满了未知风险的、未经验证的软件版本,直接暴露在了真实的、复杂的、对错误零容忍的生产环境炮火之下。其所带来的,必然是线上故障率和变更失败率的急剧飙升。

在缺少自动化测试的情况下,对软件质量的信心,完全建立在“人”的不可靠的经验和有限的精力之上。手动测试,无论多么认真,都无法覆盖所有复杂的业务场景和边缘的异常路径。开发人员在进行代码修改时,也很容易在不经意间,破坏掉一个看似不相关的、远端模块的已有功能,即所谓的“回归缺陷”,而这类缺陷,是手动测试最难发现的。根据业界权威的《DevOps现状报告》(State of DevOps Report)多年来的持续追踪研究,精英的、高绩效的DevOps团队,其“变更失败率”(即导致生产环境降级或需要补救的变更比例)通常低于15%,而低绩效的团队,则往往高达46-60%。这其中最核心的差异,就在于是否拥有一个全面、可靠、运行快速的自动化测试套件。缺少了这层“金钟罩”,每一次的软件发布,都像是在生产环境中,埋下了一颗不知何时会引爆的“定时炸弹”。

四、信任的“返祖”:从“携手”重返“指责”的恶性循环

DevOps文化的核心,在于通过打破壁垒,在开发与运维之间,建立起一种基于“共同目标”和“共同责任”的深度信任。然而,当缺少自动化测试,导致线上故障频发时,这种好不容易才建立起来的、极其脆弱的信任关系,将被第一个、也是最彻底地摧毁。

频繁的线上“救火”,是滋生“指责文化”的最佳温床。当一个由CI/CD流水线“自动”发布的变更,引发了线上服务中断时,一场丑陋的、相互“甩锅”的循环便会开始。运维团队会愤怒地指责开发团队:“你们又提交了有Bug的代码,让我们半夜起来救火!”。开发团队则会反驳:“我的代码在测试环境是好的,是你们的生产环境有问题,而且测试团队为什么没有测出来?”。测试团队则感到委屈:“变更这么频繁,我们哪有时间进行全面的回归测试?”。在这种恶性循环中,团队会迅速地,从一个本应“同舟共济”的命运共同体,倒退回一个相互提防、相互指责的“部落联盟”。“ DevOps”所倡导的协作与共担,将沦为一句空洞的口号。为了自我保护,运维团队,必然会重新举起“流程”和“审批”的大旗,在自动化的流水线周围,重新砌起一道道“人工变更审查”的“围墙”。组织,也因此可悲地,实现了技术上“前进一小步”,文化上“倒退一大步”的“返祖”现象。

五、架构的“牢笼”:在“技术债”的泥潭中寸步难行

软件架构,并非一成不变,它需要随着业务的发展,而不断地进行重构、演进和现代化。而支撑着架构能够持续演进的、最重要的“安全网”和“底气”,就是一套覆盖全面、运行快速的自动化测试套件。这套“安全网”,能够让开发人员在进行大刀阔斧的代码重构或架构调整时,有信心,自己所做的修改,没有破坏掉任何已有的、重要的业务功能。

当这套“安全网”缺失时,组织现有的代码库和系统架构,就会逐渐地,演变成一个无人敢于触碰的、僵化的“技术牢笼”。开发人员面对着那些设计陈旧、逻辑混乱、急需被重构的“祖传代码”,会表现出极大的恐惧和犹豫。因为他们完全无法评估,自己对A模块的一次“小小的”改动,是否会引发B、C、D等一系列远端模块的“雪崩式”的连锁反应。这种对修改代码所带来的、未知的回归风险的恐惧,是导致技术债务(Technical Debt)不断累积和恶化的核心原因。团队被迫,只能在旧有的、腐化的架构之上,小心翼翼地,进行“打补丁”式的、增量的功能开发。任何更具雄心的、根本性的架构现代化尝试(如从单体到微服务的转型),都会因为缺乏自动化测试这个“导航仪”和“护航舰”,而变得遥不可及。最终,整个技术体系,将在不断累积的“技术债”的泥潭中,越陷越深,寸步难行。

六、信心的“真空”:当“发布”重新成为一场“赌博”

DevOps的一个重要文化目标,是将“软件发布”,从一件充满了不确定性、需要如临大敌般对待的“重大事件”,转变为一件可以被频繁进行的、枯燥的、甚至“无聊”的日常活动。这种转变的底气,来源于对软件质量的强大信心。而这份信心的最主要来源,就是自动化测试。

在缺少自动化测试的场景下,每一次的发布,都无法摆脱其“高风险赌博”的本质。团队成员,从产品经理、到开发、到测试、再到运维,在按下“发布”按钮的那一刻,其内心,都充满了忐忑和不安。他们实际上是在“祈祷”,祈祷这一次的变更,不会触发某个潜藏的、未被手动测试所发现的致命缺陷。这种围绕着“发布”所形成的、常态化的“恐惧”氛围,会对团队的士气和创新能力,造成持久的、腐蚀性的伤害。为了降低风险,团队会本能地,去减少发布的频率(从一天一次,退化到一周一次,甚至一个月一次),并增大单次发布的变更范围,但这又反过来,进一步地,放大了单次发布的风险和失败所带来的冲击,形成了一个恶性循环。最终,团队会彻底丧失对“小步快跑、快速试错”这一敏捷与DevOps核心原则的信仰,重新退回到“大瀑布”式的、追求“一次性做对所有事”的、看似稳妥但实则僵化的传统模式之中。

七、构建“安全网”:将自动化测试融入DevOps的血脉

要从根本上规避上述所有风险,让DevOps转型,真正地,从“危险的空中楼阁”,变为“坚实的大厦”,组织必须将“构建全面、可靠、高效的自动化测试体系”,作为整个转型过程中,优先级最高、投入最坚决的“一号工程”。这意味着,测试,不再是流程末端的一个孤立的“验证”环节,而必须被“内建”(Built-in)于软件交付的每一个环节,成为流淌在DevOps血脉之中的“质量基因”。

首先,必须在团队内部,建立起对“测试金字塔”模型的深刻共识,并依此,来指导自动化测试策略的设计。即,投入最大的精力,去编写和维护数以千计的、运行在秒级的“单元测试”,以此,来构建起最坚实的、反馈最快的质量“底座”。在此之上,再辅以适量的、覆盖核心业务流程的“服务/集成测试”,以及极少量的、作为最后防线的“端到端UI测试”。其次,必须坚定地,推行“测试左移”的文化和实践。开发人员,必须从一个纯粹的“代码编写者”,转变为“代码质量的第一负责人”。TDD(测试驱动开发)、BDD(行为驱动开发)等实践,应被积极地引入和倡导。为了让质量内建于整个研发流程,组织需要一个能够整合和展示各种质量信号的中心平台。例如,通过采用像智能化研发管理系统PingCode这样的平台,可以将单元测试覆盖率、自动化测试通过率、代码扫描结果等,与需求、代码和发布进行关联,为团队提供一个统一的、实时的质量仪表盘。最后,必须将“测试”视为一项“整个团队的共同责任”,而非仅仅是“QA(质量保证)团队”的工作。开发、测试、产品,乃至运维,都应该深度地,参与到测试策略的制定、测试用例的设计和自动化脚本的编写中来,共同地,为他们所交付的产品的最终质量,承担起共同的、不可推卸的责任。

常见问答

问:我们是一家追求快速迭代的初创公司,业务需求变化极快,开发资源非常紧张,实在感觉没有“额外”的时间和精力,去编写和维护自动化测试,这个问题该如何破局?

答:这几乎是所有初创公司都会遇到的“速度与质量”的经典困境。破局的关键,在于彻底摒弃“写测试是额外工作”的错误认知,转而建立“不写测试,才是未来最大的成本和负债”的正确心智模型。1. 算一笔“机会成本”账。需要让整个团队,特别是创始人,清晰地认识到,今天为了“快”,而省去写测试的时间,在未来,会以“花十倍的时间去修复线上Bug”、“花数周的时间去进行一次痛苦的手动回归测试”、“因为不敢重构而导致产品迭代彻底停滞”等形式,加倍地“偿还”回来。早期的自动化测试,是对“未来速度”和“团队宁静”的、最高回报率的投资。2. 从“最关键”的路径开始。在资源极其有限的情况下,不必追求100%的测试覆盖率。可以先从“刀刃”上入手,只为系统中那些“最核心、最不能出错”的用户路径(例如,电商应用中的“用户注册-登录-下单-支付”这条主干道),编写最关键的、端到端的集成测试。先用20%的投入,保障80%的核心功能稳定。3. 将测试作为“活文档”。一个好的自动化测试用例(特别是BDD风格的),其本身,就是一份关于“系统应该如何正确工作”的、最精准的、永远与代码同步的、可执行的“活文档”。这在初创公司人员流动快、文档普遍缺失的情况下,其价值是不可估量的。4. 文化上,崇尚“专业主义”。需要由技术负责人,向团队传递一种强烈的信号:编写可测试的、有测试覆盖的代码,是一个专业工程师最基本的“职业素养”和“手艺”,它不是一项“可以选择”的附加任务,而是我们交付工作的一个“内在”的、不可分割的组成部分。

问:我们的产品,其用户界面(UI)变化非常频繁,感觉投入巨大精力编写的UI自动化测试,脚本非常脆弱,页面一改就大面积失效,维护成本极高,投入产出比很低,这个问题有解吗?

答:这是UI自动化测试中,一个世界级的、普遍存在的难题。其根本原因,在于UI本身就是系统中,最不稳定、最易变的一层。解决方案的核心,在于**“降低对脆弱UI测试的依赖,将测试的重心,向更稳定的、更底层的‘API/服务层’下沉”**。1. 严格遵循“测试金字塔”模型。再次强调,UI自动化测试,应该只占你整个测试套件中,极小的一部分(例如5-10%)。它只用于验证那些最关键的、贯穿前后端的、端到端的用户旅程。绝大多数的业务逻辑、分支、异常,都应该在更稳定、运行更快的单元测试和API集成测试层面,被充分地覆盖。2. 采用更健壮的“定位器”策略。在编写UI自动化脚本时,避免使用那些易变的、自动生成的CSS类名或XPath路径来定位页面元素。应与开发团队约定,为所有需要被测试的关键页面元素,都添加一个稳定的、专门用于测试的ID或自定义属性(如data-testid)。这能极大地,降低因前端样式调整,而导致测试脚本失效的概率。3. 将“业务逻辑”与“页面操作”分离。采用“页面对象模型”(Page Object Model, POM)等设计模式,将代表页面UI结构的代码,与代表测试业务流程的代码,进行分离。当UI发生变化时,你只需要修改少数几个相关的“页面对象”,而无需改动大量的业务测试用例。4. 探索“视觉回归测试”工具。对于UI的样式、布局等“视觉”层面的验证,可以引入一些现代的“视觉回归测试”工具(如Applitools, Percy)。它们通过对页面进行“快照”对比,来智能地,发现那些非预期的、像素级别的视觉变化,比用代码去断言某个按钮的颜色或位置,要高效和可靠得多。

问:在我们的团队中,测试人员(QA)和开发人员的职责与技能界限,非常分明。开发觉得写测试是QA的事,QA则觉得,自己不具备深入代码库,去编写单元测试和集成测试的能力。该如何才能真正地,推动“开发与测试融合”的、全员为质量负责的文化?

答:打破开发与测试之间的“职能墙”,是DevOps转型中,最关键也最艰难的文化变革之一。其核心在于,通过组织结构、工作流程和技能培养,来促进双方的“深度融合”,而非简单的“职责转移”。1. 组织上,尝试“混合编队”。可以将QA人员,从一个独立的、集中的“测试部门”,“派驻”或“嵌入”到各个敏捷的产品开发团队中。让QA从项目一开始,就与产品经理、开发人员,坐在一起,共同参与需求评审、架构设计和迭代计划。这能确保,质量的考量,从一开始,就被注入到产品开发的血脉之中。2. 流程上,推行“结对”与“交叉评审”。可以鼓励和安排,开发人员与QA人员,进行“结对测试”或“结对编程”。让QA,向开发,传授其专业的、系统化的测试思维和用户视角;让开发,向QA,传授其对系统内部实现的理解和编写自动化脚本的技能。同时,可以要求,开发人员提交的代码合并请求(Pull Request),必须经过至少一位QA的审阅(Code Review),反之,QA编写的自动化测试脚本,也需要经过开发的审阅。3. 技能上,进行“双向赋能”。公司需要投入资源,为QA提供学习编码和自动化框架的培训,帮助他们逐步具备编写API测试和集成测试的能力。同时,也要为开发人员,提供关于“可测试性设计”、“测试策略”等方面的培训,让他们知道,如何写出“对测试友好”的代码。4. 重新定义QA的角色。在成熟的DevOps团队中,QA的角色,不再是一个“手动的功能点验员”,而是一个“质量的守护者和赋能者”。他们的核心工作,是去构建和维护高效的自动化测试框架、是去分析和度量产品的质量风险、是去向开发团队,布道和赋能先进的测试理念与实践。他们从一个“捕鱼者”,转变为一个“制造渔网和传授渔技的教练”。