机器学习实战·第四章 训练模型(1)

一、线性回归

线性回归(Linear Regression)是机器学习中最基础、最核心的回归算法之一,核心目标是建模 “自变量” 与 “因变量” 之间的线性关系,并通过这种关系对未知的因变量进行预测。它既是入门机器学习的 “敲门砖”,也是许多复杂算法(如逻辑回归、神经网络)的基础思想来源。线性回归的本质是 “数据拟合”—— 从一堆杂乱的观测数据中,找到一条能最大程度反映数据趋势的直线(或高维空间中的 “超平面”)。

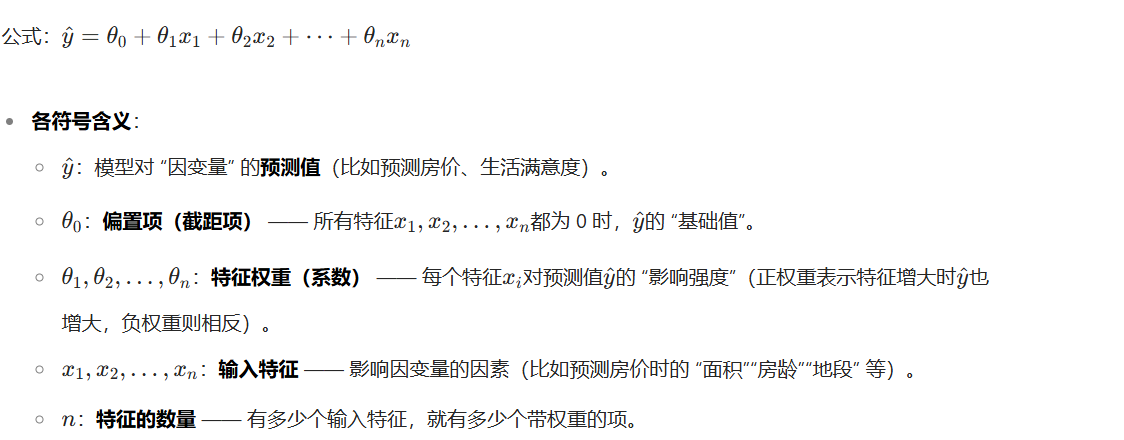

1.1 线性回归模型预测

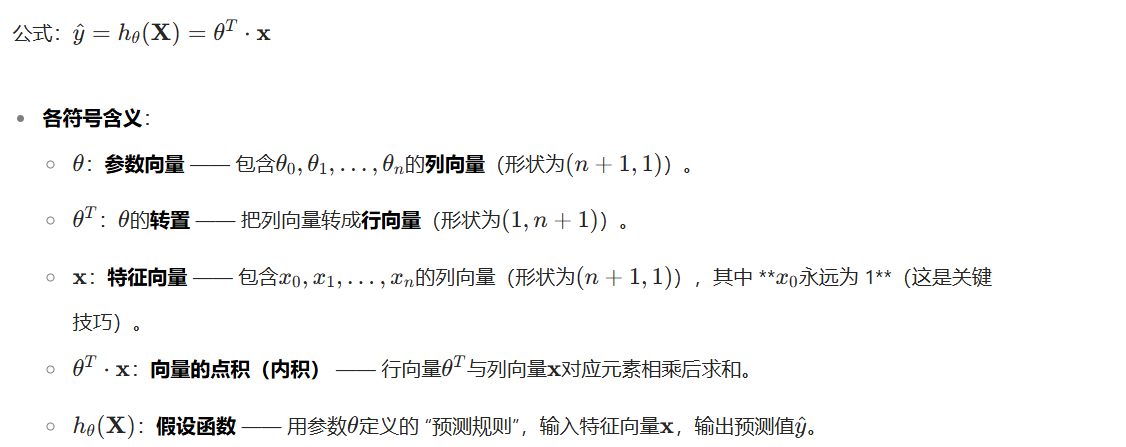

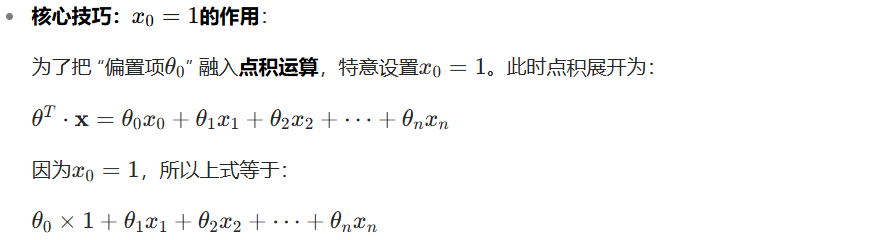

1.2 线性回归的向量化形式

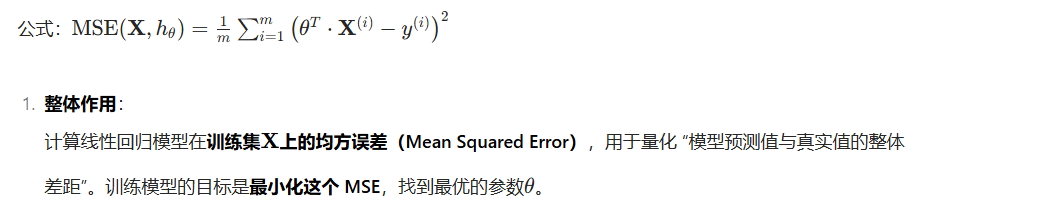

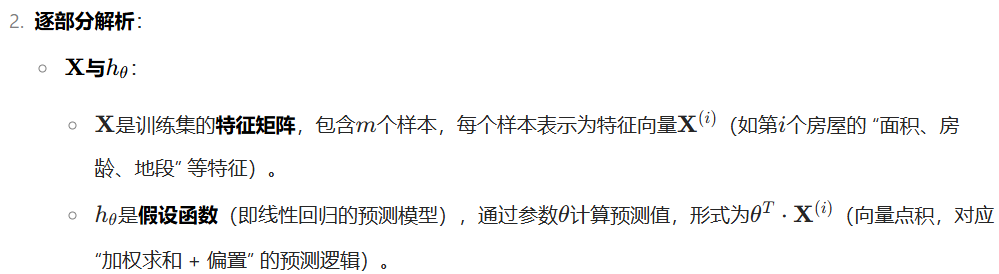

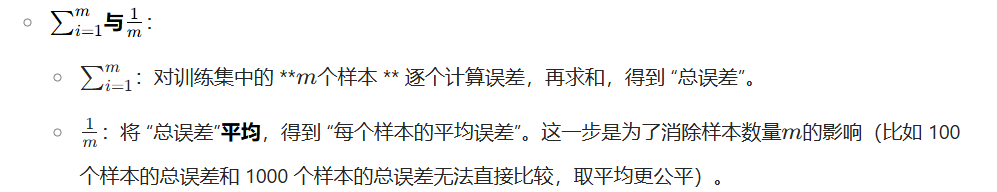

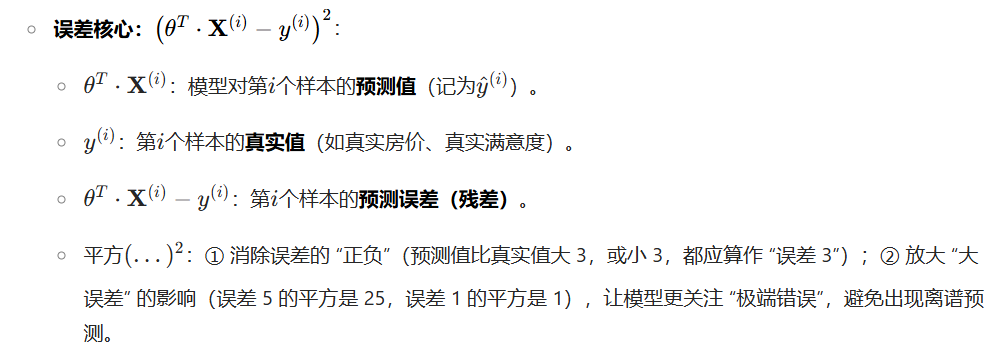

1.3 线性回归模型的MSE成本函数

MSE 是 “模型拟合效果的量化指标”——MSE 越小,说明模型预测值与真实值的整体差距越小,拟合效果越好。训练线性回归模型,就是要找到一组参数,使得这个 MSE 成本函数的值最小。

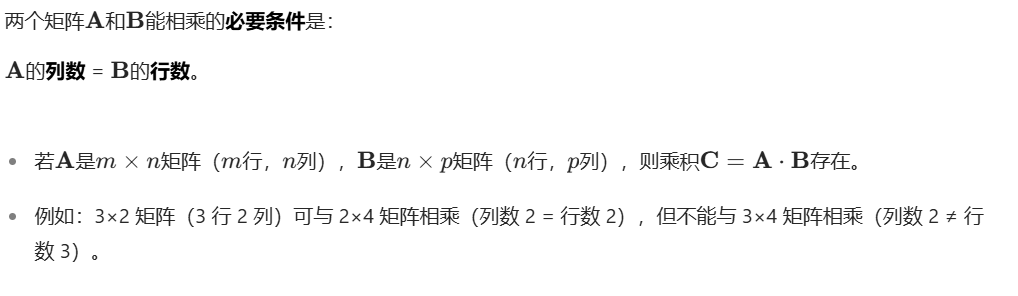

二、标准方程

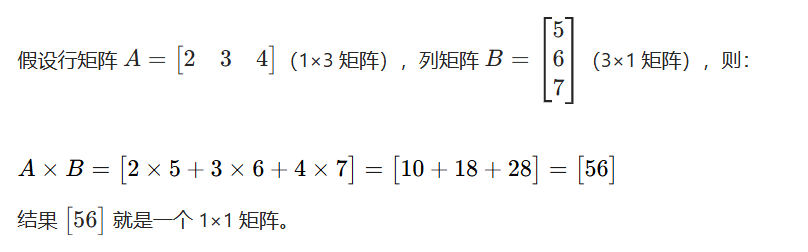

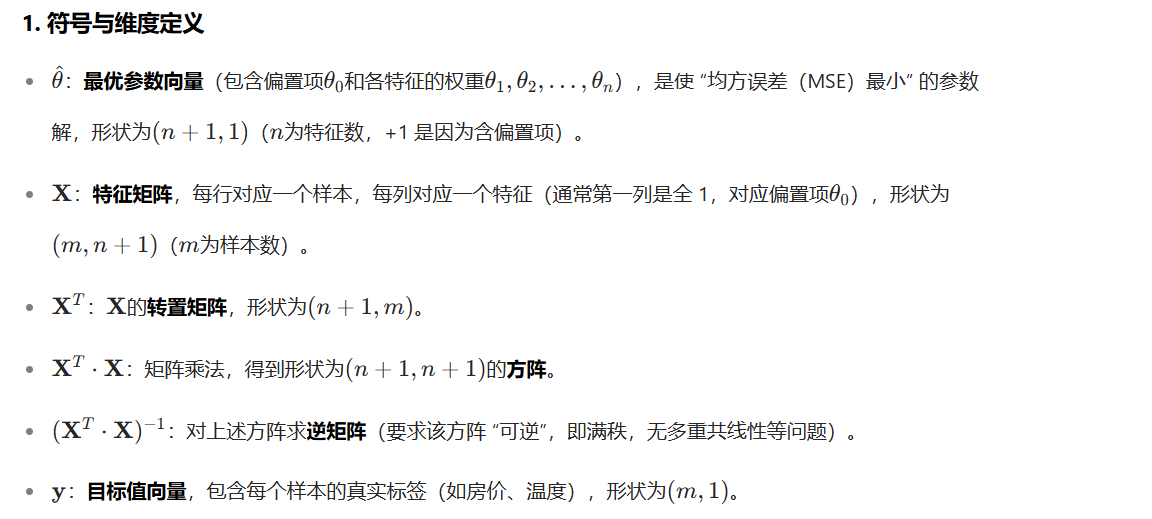

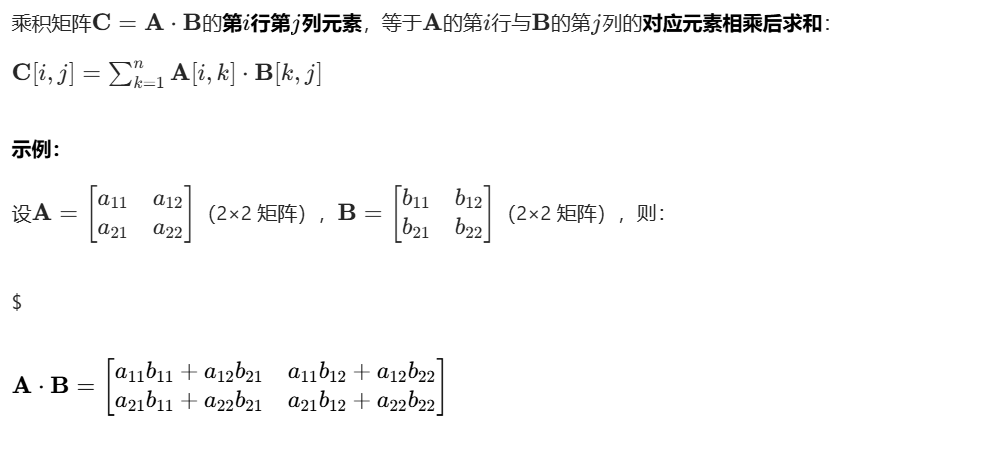

2.1 矩阵乘法

1、乘法前提:维度必须匹配

2、元素计算:行乘列求和

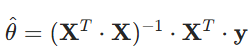

2.2 预测各参数的最优权重

# 导入NumPy库,用于高效的数组和矩阵运算(线性回归核心依赖矩阵操作)

import numpy as np# 生成特征数据X:100个样本,1个特征

# np.random.rand(100, 1)生成[0,1)区间的随机数,形状为(100,1)

# 乘以2后,X的取值范围变为[0,2),模拟实际场景中的连续特征(如面积、时长等)

X = 2 * np.random.rand(100, 1)# 生成目标值y:基于真实"特征X与目标y的真实关系"并加入噪声

# 1. 真实线性关系为:y = 4 + 3*X(对应理论参数θ₀=4,θ₁=3)

# 2. 加入噪声项np.random.randn(100, 1):符合标准正态分布(均值0,方差1)的随机扰动

# 模拟现实中无法预测的随机因素(如测量误差、未考虑的次要特征等)

y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)# 构造扩展特征矩阵X_b(b代表bias,偏置项)

# 1. np.ones((100, 1))生成全为1的列向量,对应线性回归中的x₀=1(用于与偏置项θ₀相乘)

# 2. np.c_[]将全1列与原始特征X按列拼接,形成(100, 2)的矩阵

# 最终X_b的结构:第1列全为1,第2列为原始特征X

X_b = np.c_[np.ones((100, 1)), X]# 使用标准方程计算最优参数θ(theta_best)

# 标准方程公式:θ = (Xᵀ·X)⁻¹ · Xᵀ · y

# 分步解析:

# 1. X_b.T:对特征矩阵X_b求转置(得到Xᵀ)

# 2. X_b.T.dot(X_b):计算Xᵀ与X的矩阵乘积(得到Xᵀ·X)

# 3. np.linalg.inv(...):对上述结果求逆矩阵(得到(Xᵀ·X)⁻¹)

# 4. 依次与X_b.T(Xᵀ)和y相乘,最终得到最优参数向量θ

theta_best = np.linalg.inv(X_b.T.dot(X_b)).dot(X_b.T).dot(y)# 输出计算得到的最优参数

# 理论上应接近真实值θ₀=4,θ₁=3(因噪声存在会有小幅偏差)

print("最优参数θ(theta_best):")

print(theta_best)

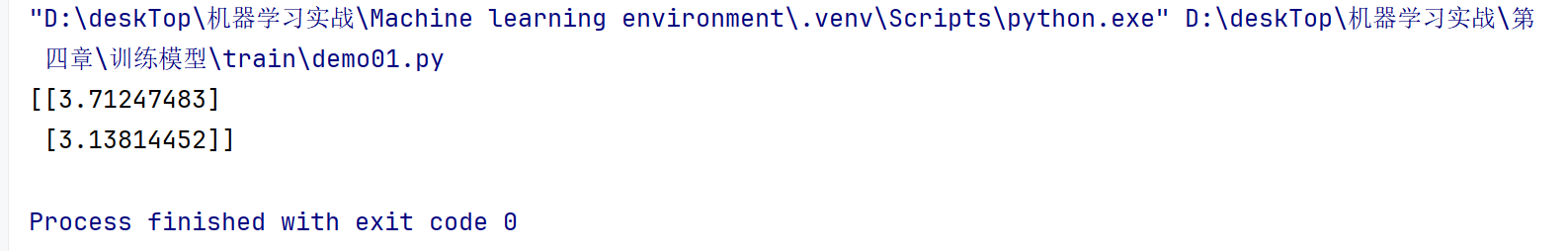

代码中生成目标值

y时,加入了随机噪声np.random.randn(100, 1)(正态分布、均值为 0 的噪声)。这意味着模型拟合的是 “带噪声的观测数据”,而非完全纯净的线性关系y = 4 + 3X。由于噪声的存在,模型估计的参数(=3.71和

=3.13)会接近但不完全等于真实值(4 和 3),这是符合预期的(真实世界的数据几乎都带有噪声,模型需要拟合 “观测到的带噪声数据”)。

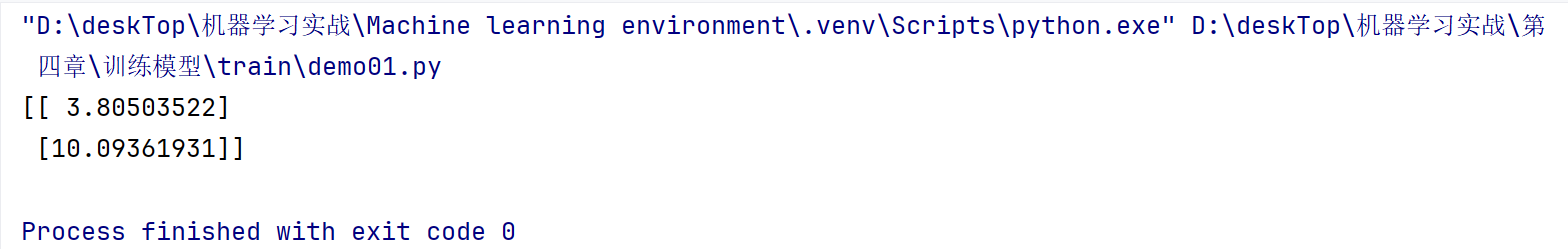

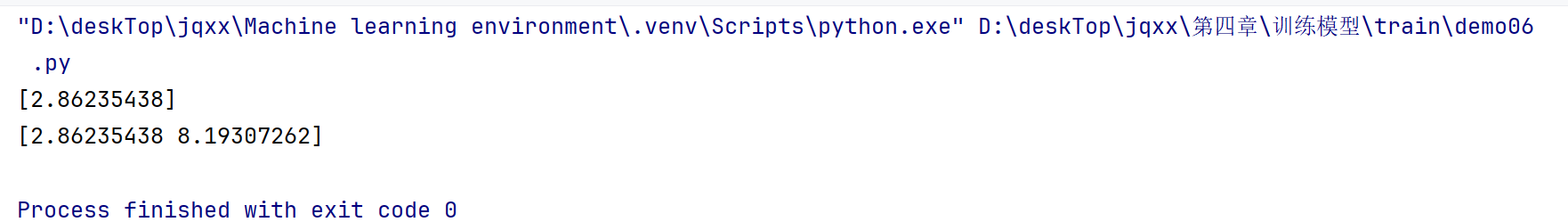

2.3 使用最优权重预测

(接上)

# 定义新的样本数据X_new,用于预测(共2个样本)

# 取值为0和2,覆盖原始特征X的取值范围[0,2),便于观察预测趋势

X_new = np.array([[0], [2]])# 构造新样本的带偏置项特征矩阵X_new_b

# 结构与训练时的X_b一致:第一列全为1,第二列为新样本特征

# 形状为(2,2),确保与theta_best(2,1)的矩阵乘法维度匹配

X_new_b = np.c_[np.ones((2, 1)), X_new]# 计算新样本的预测值y_predict

# 预测公式:y_hat = X_new_b · θ(矩阵点积,等价于线性回归的预测规则)

y_predict = X_new_b.dot(theta_best)# 输出预测结果

# 结果为2个值,分别对应X_new=[0]和X_new=[2]时的预测值

print(y_predict)

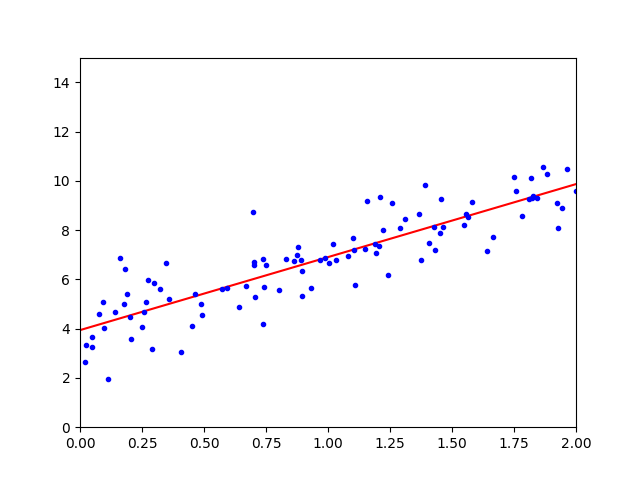

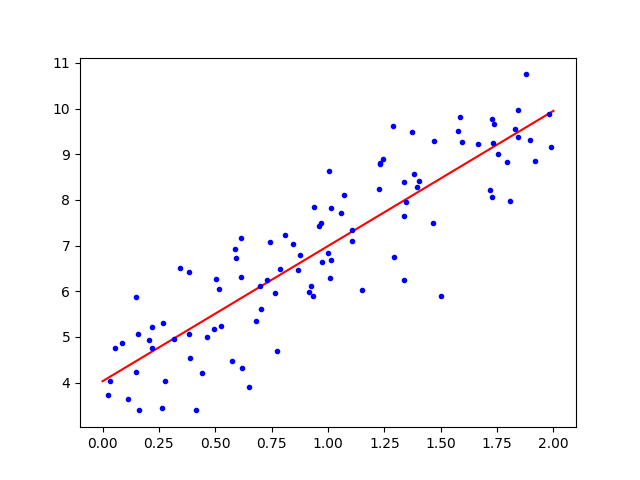

2.4 绘制模型预测结果

# 导入matplotlib的pyplot模块(通常需要在代码开头添加此行,否则会报错)

import matplotlib.pyplot as plt....# 绘制预测直线:用红色实线连接新样本的预测点,展示模型的线性拟合趋势

# X_new:新样本的特征值([0, 2]),作为x轴数据

# y_predict:新样本的预测值,作为y轴数据

# 'r-':格式字符串,'r'表示红色,'-'表示实线

plt.plot(X_new, y_predict, 'r-')# 绘制原始数据点:用蓝色圆点展示训练数据的分布,直观对比模型与真实数据的关系

# X:原始训练数据的特征,作为x轴数据

# y:原始训练数据的目标值,作为y轴数据

# 'b.':格式字符串,'b'表示蓝色,'.'表示圆点标记

plt.plot(X, y, 'b.')# 设置坐标轴的显示范围,让图形更美观,聚焦于数据分布区域

# [0, 2, 0, 15]:依次表示x轴最小值、x轴最大值、y轴最小值、y轴最大值

# 这里x轴范围与X_new的取值(0和2)匹配,y轴范围覆盖预测值和原始数据的大致区间

plt.axis([0, 2, 0, 15])# 显示图形:触发matplotlib的绘图窗口,展示上述绘制的所有元素(直线和散点)

plt.show()

当执行

plt.plot(X_new, y_predict, 'r-')时:

Matplotlib将

X_new视为 x 坐标值:[0, 2]Matplotlib将

y_predict视为 y 坐标值:[y₁, y₂](其中 y₁ 和 y₂ 是对应于 x=0 和 x=2 的预测值)使用红色直线 ('r-') 连接这两个点 (0, y₁) 和 (2, y₂)

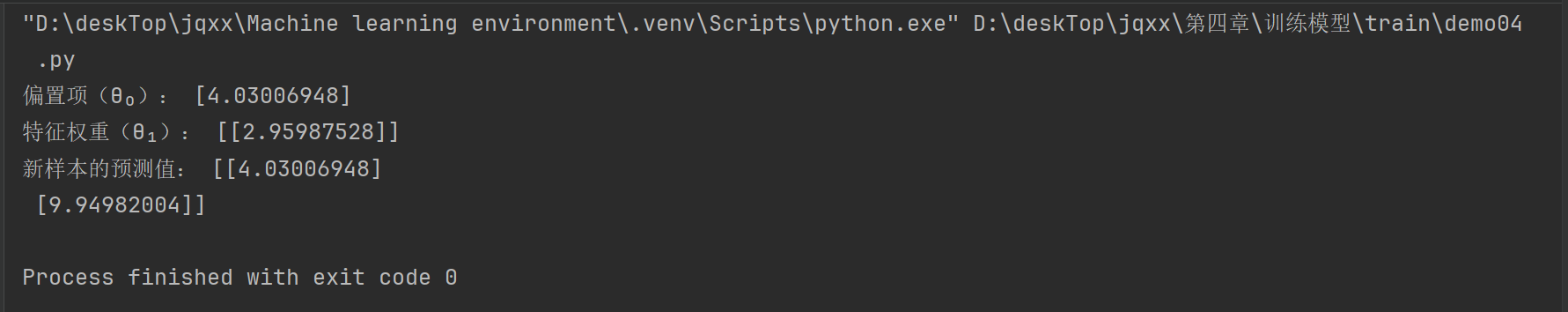

2.5 使用Scikit-Learn的等效代码

# 导入必要的库

import numpy as np # 用于生成和处理数值数组

from matplotlib import pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LinearRegression # 导入scikit-learn中的线性回归模型类# 生成模拟的特征数据X

# np.random.rand(100, 1)生成100行1列的随机数(范围[0,1))

# 乘以2后,X的取值范围变为[0,2),模拟实际场景中的连续特征(如面积、时长等)

X = 2 * np.random.rand(100, 1)# 生成模拟的目标值y(带噪声的线性关系)

# 1. 真实的线性关系为:y = 4 + 3*X(对应理论参数:截距θ₀=4,斜率θ₁=3)

# 2. 加入噪声项np.random.randn(100, 1):符合标准正态分布(均值0,方差1)的随机扰动

# 模拟真实世界中无法避免的测量误差或未考虑的影响因素

y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)# 初始化线性回归模型

# LinearRegression()会自动处理偏置项(无需手动添加全1列),内部使用高效算法求解最优参数

lin_reg = LinearRegression()# 训练模型(拟合数据)

# fit(X, y)方法会根据输入的特征X和目标值y,计算使均方误差最小的最优参数(θ₀和θ₁)

lin_reg.fit(X, y)# 输出模型学习到的参数

# coef_:存储特征的权重(斜率θ₁),是一个二维数组(因可能有多个特征)

# intercept_:存储偏置项(截距θ₀),是一个一维数组

# 由于数据存在噪声,参数值会接近理论值(θ₀≈4,θ₁≈3)但不完全相等

print("偏置项(θ₀):", lin_reg.intercept_)

print("特征权重(θ₁):", lin_reg.coef_)# 定义需要预测的新样本

# X_new包含两个样本,特征值分别为0和2(覆盖原始特征X的取值范围[0,2))

# 注意:scikit-learn要求输入必须是二维数组(即使只有1个特征),因此用[[0], [2]]而非[0, 2]

X_new = np.array([[0], [2]])# 使用训练好的模型预测新样本的目标值

# predict方法会根据学习到的参数计算:y_pred = θ₀ + θ₁×X_new

print("新样本的预测值:", lin_reg.predict(X_new))plt.plot(X_new, lin_reg.predict(X_new),'r-')

plt.plot(X,y,'b.')

plt.show()

三、梯度下降

3.1 梯度下降

梯度下降是一种迭代式的优化算法,核心目的是通过不断调整模型参数(如线性回归中的),使 “成本函数”(如均方误差 MSE)达到最小值。可以结合 “山间找山脚” 的比喻和技术细节来理解:

想象你在大雾笼罩的山上,看不到山脚(成本函数的全局最小值),但能感知脚下的坡度(梯度)。为了最快到达山脚,你会选择沿着 “最陡的下坡方向” 一步步走—— 这就是梯度下降的核心思想:沿着成本函数下降最快的方向(梯度的反方向)调整参数。

以线性回归的 “最小化 MSE” 为例,梯度下降的过程如下:

- 随机初始化参数:先给模型参数(如截距

)、斜率

)一个随机初始值(相当于 “随机站在山上某位置”)。

- 计算梯度(局部坡度):梯度是 “成本函数对参数的导数”,它反映两个关键信息:

- 变化率:当前位置的 “坡度多陡”(成本函数变化的快慢);

- 变化方向:当前是 “上坡”(成本升高)还是 “下坡”(成本降低)。

- 沿梯度反方向调整参数:因为要让成本函数减小(下坡),所以需要往 “梯度的反方向” 移动参数。移动的 “步长” 由学习率(超参数)控制。

- 迭代直至收敛:重复 “计算梯度→调整参数” 的过程,直到梯度接近 0(此时到达 “山谷”,成本函数几乎不再下降),此时的参数就是使成本最小的最优参数。

3.2 学习率

学习率是控制 “每一步走多远” 的超参数,对收敛效果至关重要:

- 学习率太小:每一步移动距离过短,需要极多迭代才能到达最小值,训练速度极慢。

- 学习率太大:每一步移动距离过长,可能 “跳过” 山谷(最小值点),甚至 “跑到山的另一边”(成本反而升高),导致算法发散(永远找不到最优参数)。

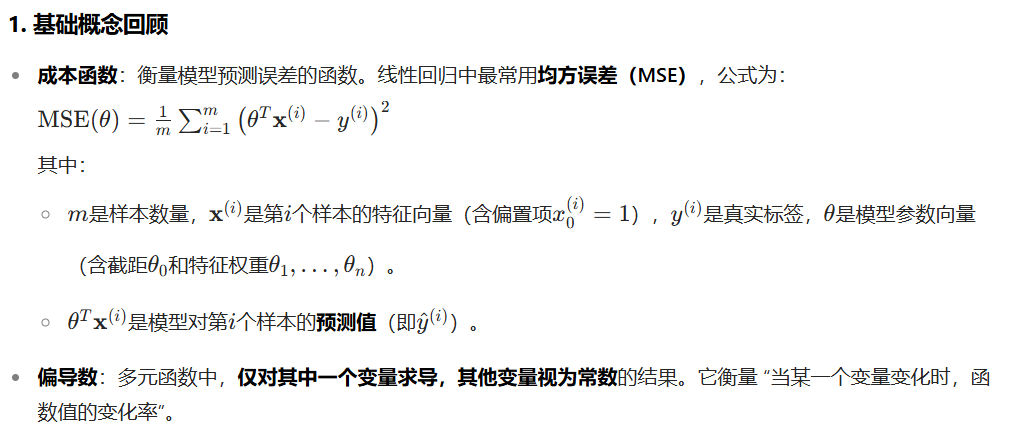

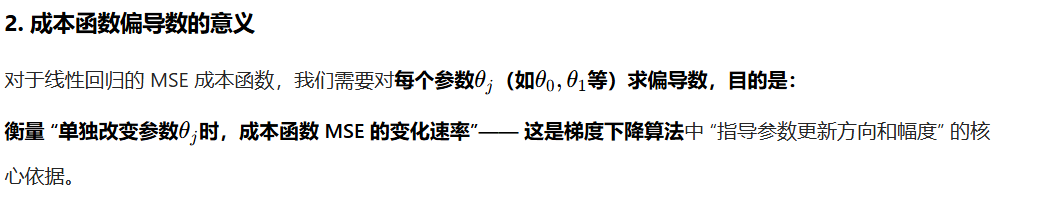

3.3 批量梯度下降

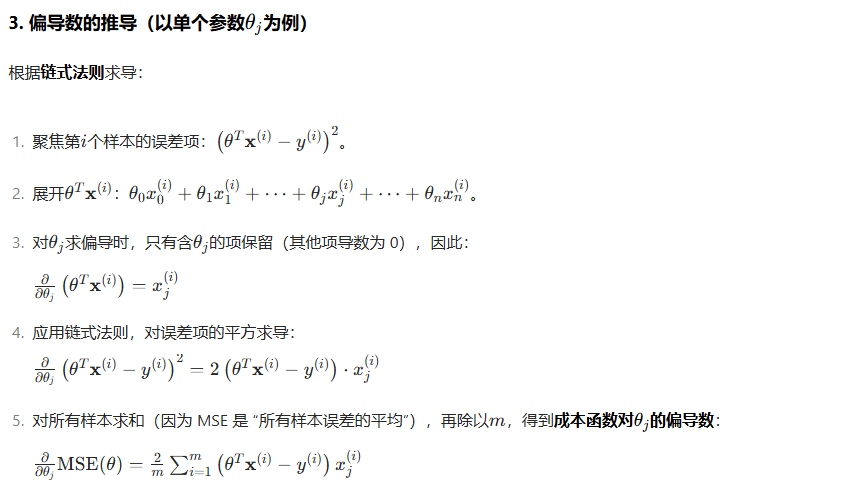

3.3.1 成本函数的偏导数

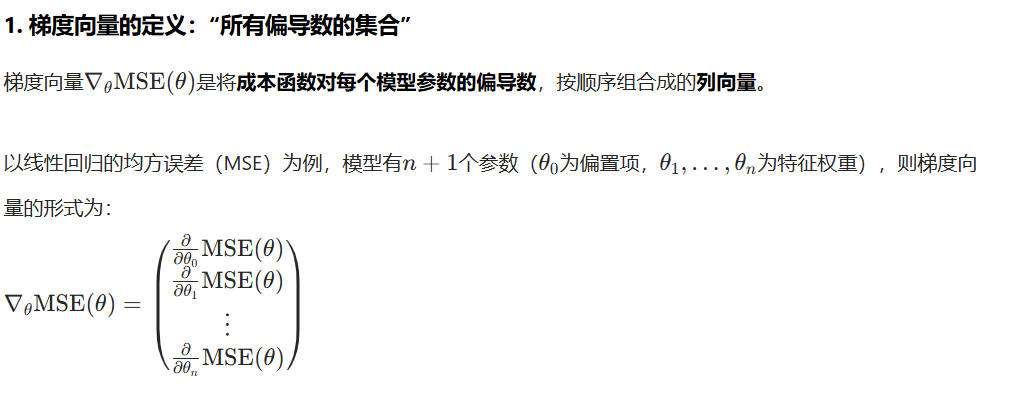

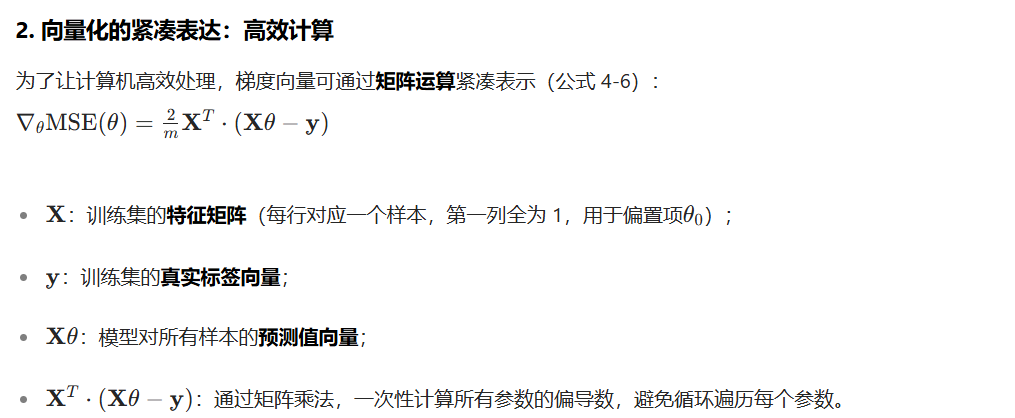

3.3.2 成本函数的梯度向量

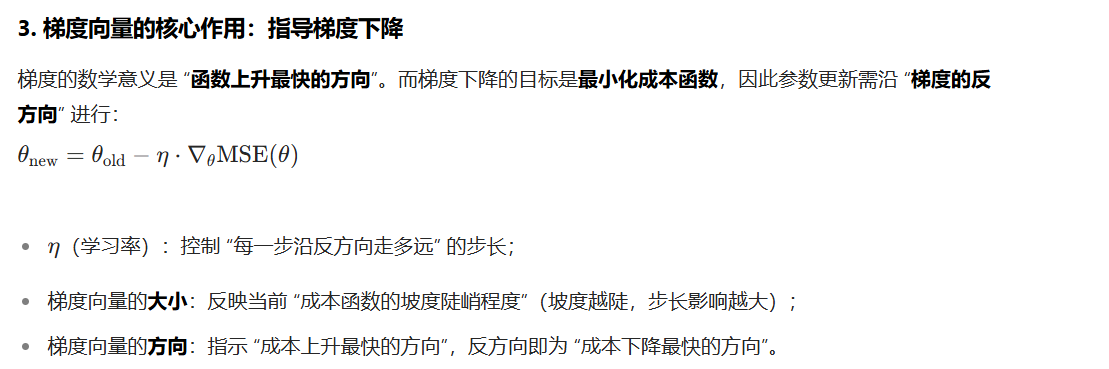

3.3.3 梯度下降步长

# 导入NumPy库,用于高效的数组和矩阵运算(梯度下降依赖矩阵乘法实现向量化计算)

import numpy as np# 生成特征数据X:100个样本,1个特征,取值范围[0,2)

# np.random.rand(100,1)生成[0,1)的随机数,乘以2扩展到[0,2),模拟实际特征(如面积、时长)

X = 2 * np.random.rand(100, 1)# 生成目标值y:基于真实线性关系y=4+3X,加入正态分布噪声(均值0,方差1)

# 模拟真实世界中带噪声的数据,使问题更贴近实际场景

y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)# 构造带偏置项的特征矩阵X_b

# 第一列全为1(对应偏置项θ₀的特征x₀=1),第二列为原始特征X

# 形状为(100,2),确保与参数向量θ(2,1)的矩阵运算兼容

X_b = np.c_[np.ones((100, 1)), X]# 定义梯度下降的超参数

eta = 0.1 # 学习率:控制每次参数更新的步长(步长过大会发散,过小会收敛慢)

n_iterations = 1000 # 迭代次数:足够多的迭代确保算法收敛到最优解

m = 100 # 样本数量:用于梯度计算中的均值化(避免样本量影响梯度大小)# 随机初始化参数θ(θ₀和θ₁)

# np.random.randn(2,1)生成符合标准正态分布的2x1向量,模拟初始"随机站在山上的位置"

theta = np.random.randn(2, 1)# 梯度下降核心循环:通过多次迭代逐步逼近最优参数

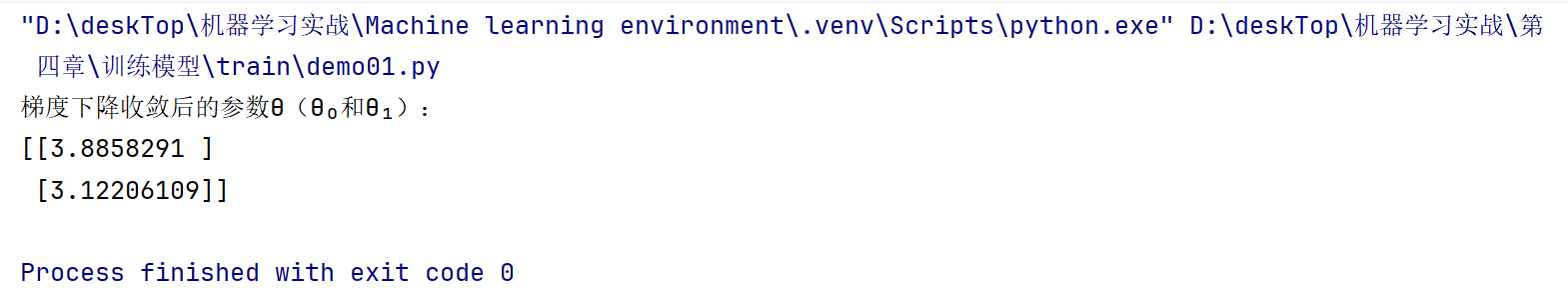

for iteration in range(n_iterations):# 计算梯度向量(批量梯度下降:使用全部样本计算梯度)# 公式对应:∇MSE(θ) = 2/m * Xᵀ·(Xθ - y)# X_b.dot(theta):计算所有样本的预测值(100,1)# X_b.dot(theta) - y:计算所有样本的预测误差(100,1)# X_b.T.dot(...):通过矩阵转置和乘法,汇总所有样本对梯度的贡献(2,1)# 乘以2/m:根据MSE公式的导数结果,对梯度进行缩放gradients = 2 / m * X_b.T.dot(X_b.dot(theta) - y)# 沿梯度反方向更新参数(梯度是上升最快的方向,反方向是下降最快的方向)# 更新公式:θ_new = θ_old - 学习率×梯度theta = theta - eta * gradients# 输出收敛后的最优参数θ

# 结果应接近真实值[4, 3](因噪声存在会有小幅偏差)

print("梯度下降收敛后的参数θ(θ₀和θ₁):")

print(theta)

- 初始随机的

:是你随机站在 “山谷周围的山坡上” 的某个位置(不是山顶,山顶是 “成本最大” 的点,初始\(\theta\)是随机的,可能在任意山坡位置)。

- 最终输出的

:是你沿着 “最陡的下坡方向”(梯度反方向),一步步走到的 “山谷底部”—— 也就是 “成本函数最小的位置”,对应线性回归里 “预测误差最小的最优参数”。

这个结果其实和标准方程求出的最优解是相同的,也就是两者的结果相同。

两者的区别如下:

- 标准方程只适合小数据、简单线性问题(比如几十列特征、几万条数据),数据一大或模型一复杂(比如神经网络),计算就会 “崩掉”(内存不够、算得巨慢)。

- 梯度下降能处理大数据、复杂模型(比如图像、文本的 AI 模型),但需要 “学习率” 控制 “每一步迈多大步”—— 步长合适才能又快又准找到最优解,步长不对要么慢死,要么 “跑偏”。

3.4 随机梯度下降

随机梯度下降(Stochastic Gradient Descent,SGD)是梯度下降的一种变种,核心特点是每次仅用 “1 个随机样本” 计算梯度并更新参数

1. 与 “批量梯度下降” 的核心区别

- 批量梯度下降:每次用全部训练样本计算梯度,再更新参数(精准但数据量大时极慢)。

- 随机梯度下降:每次从训练集中随机选 1 个样本,仅用这个样本计算梯度,立即更新参数(快但梯度有 “随机噪声”)。

2. 关键特点

- 速度快:只需处理 1 个样本,计算量小,能快速迭代(适合百万级、亿级大数据,或在线学习场景)。

- 路径震荡但整体下降:由于样本随机性,参数更新路径是上下震荡的,但整体趋势会向成本最小值靠近。

- 逃离局部最优:若成本函数 “非凸”(存在多个局部最小值),SGD 的随机震荡能 “跳出局部陷阱”,更易找到全局最小值(批量梯度下降易陷在局部里)。

3. 缺陷与改进

SGD 的问题是永远不会精准停在全局最小值(持续震荡),且固定学习率时,后期仍会大幅震荡,无法收敛到最优附近。

解决方法是 **“学习率衰减”(模拟退火思想)**:

- 前期学习率大:快速探索、逃离局部最优;

- 后期学习率小:慢慢收敛到全局最小值附近。

# 导入NumPy库,用于数组和矩阵的高效运算(随机梯度下降依赖向量化操作加速计算)

import numpy as npX = 2 * np.random.rand(100, 1)

y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)

X_b = np.c_[np.ones((100, 1)), X]# 定义训练的轮数(epoch):整个数据集会被遍历50次

n_epochs = 50

# 学习率调度的超参数:控制学习率衰减的节奏(t0为分子基数,t1为分母偏移量)

t0, t1 = 5, 50

# 样本数量:共100个训练样本

m = 100# 学习率调度函数(模拟退火思想):随着迭代次数t增加,学习率逐渐减小

# 前期学习率大(快速探索参数空间),后期学习率小(精细收敛到最优)

def learning_schedule(t):return t0 / (t + t1)# 随机初始化模型参数θ(包含偏置θ₀和权重θ₁),形状为(2, 1),初始值服从标准正态分布

# 相当于“随机站在参数空间的某一位置”

theta = np.random.randn(2, 1)# 外层循环:遍历整个数据集的轮次(共n_epochs轮)

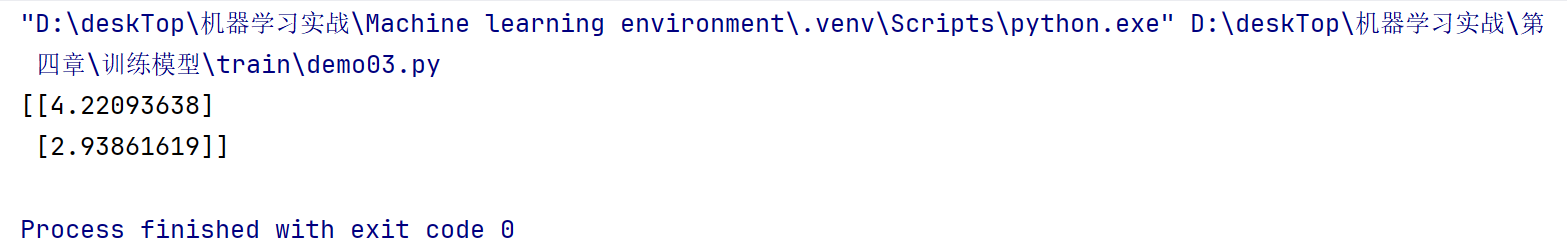

for epoch in range(n_epochs):# 内层循环:对每个样本进行一次随机梯度下降更新for i in range(m):# 随机选择一个样本的索引(模拟“随机抽取”单个样本)random_index = np.random.randint(m)# 提取该随机样本的特征向量(xi形状为(1, 2),保持二维数组格式以适配矩阵运算)xi = X_b[random_index : random_index + 1]# 提取该随机样本的真实标签(yi形状为(1, 1))yi = y[random_index : random_index + 1]# 计算当前样本的梯度(基于单个样本的均方误差(MSE)导数)# 公式推导:MSE对θ的偏导数,仅用当前单个样本计算(这是“随机”的核心)gradients = 2 * xi.T.dot(xi.dot(theta) - yi)# 计算当前迭代步骤的学习率(t = epoch*m + i 表示全局迭代次数,学习率随迭代次数增大而衰减)eta = learning_schedule(epoch * m + i)# 沿梯度反方向更新参数:θ_new = θ_old - 学习率 × 梯度# 梯度是“上升最快的方向”,反方向是“成本下降最快的方向”theta = theta - eta * gradients# 输出训练完成后收敛的参数θ

# 理论上应接近真实参数[[4], [3]](因噪声存在,结果会有小幅偏差)

print(theta)

使用Scikit-Learn等效代码

# 导入NumPy库,用于高效的数组和矩阵运算(梯度下降依赖矩阵乘法实现向量化计算)

import numpy as np

from sklearn.linear_model import SGDRegressorX = 2 * np.random.rand(100, 1)

y = 4 + 3 * X + np.random.randn(100, 1)

X_b = np.c_[np.ones((100, 1)), X]# 初始化随机梯度下降回归器(SGDRegressor)

# max_iter=50:最大迭代轮数(遍历数据集的次数),控制训练总步数

# penalty=None:不使用正则化(正则化用于防止过拟合,此处简化模型)

# eta0=0.1:初始学习率(控制参数更新的步长,SGDRegressor默认会自动调整学习率)

sgd_reg = SGDRegressor(max_iter=50, penalty=None, eta0=0.1)# 训练模型:fit方法接收特征X和目标值y

# y.ravel():将二维数组y转换为一维数组(SGDRegressor要求目标值为一维格式)

# 模型会自动处理偏置项(无需手动传入X_b),内部通过随机梯度下降优化参数

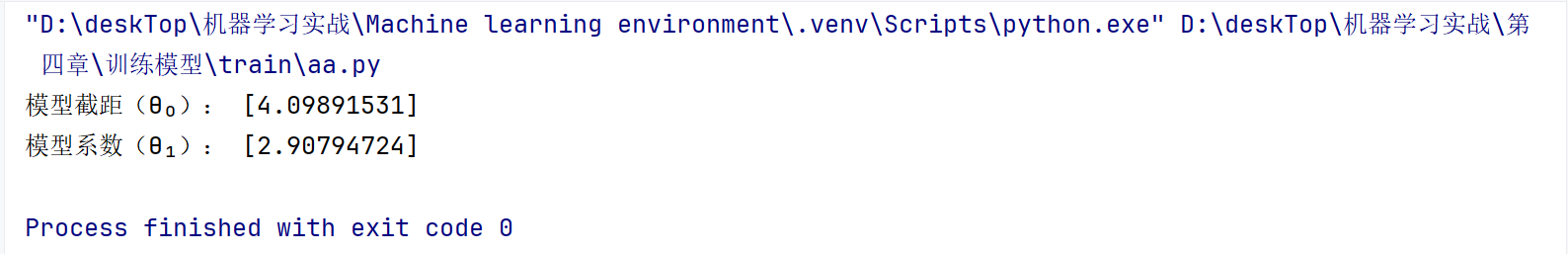

sgd_reg.fit(X, y.ravel())# 输出模型的截距(偏置项θ₀):对应线性回归中的常数项

# 理论上应接近真实值4(因噪声存在会有偏差)

print("模型截距(θ₀):", sgd_reg.intercept_)# 输出模型的系数(特征权重θ₁):对应特征X的斜率

# 理论上应接近真实值3(因噪声和随机梯度的随机性会有偏差)

print("模型系数(θ₁):", sgd_reg.coef_)

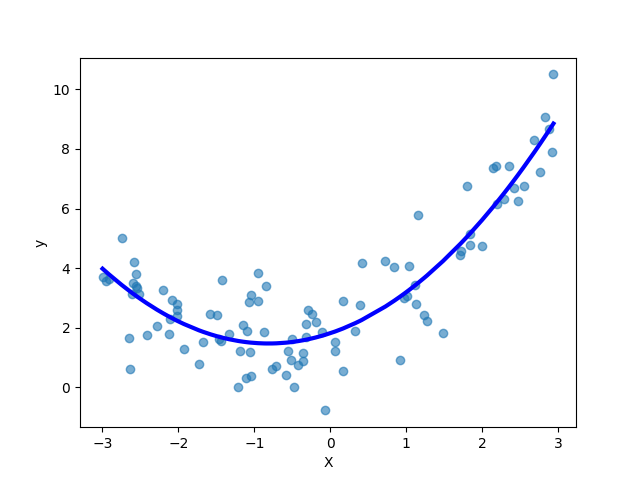

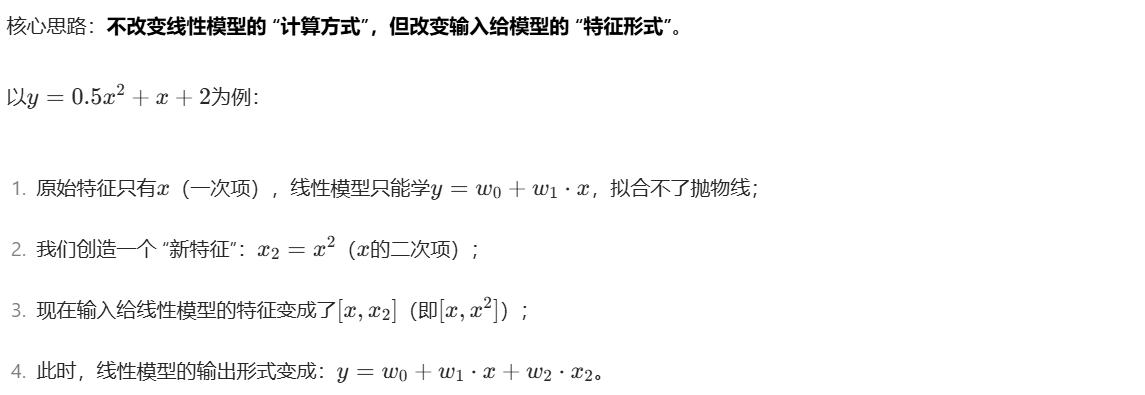

四、多项式回归

多项式回归是一种通过构建 “特征的多项式组合” 来拟合非线性数据的回归模型。它的本质是:将 “非线性问题转化为线性问题求解”(关键!避免误解为 “非线性模型”)。

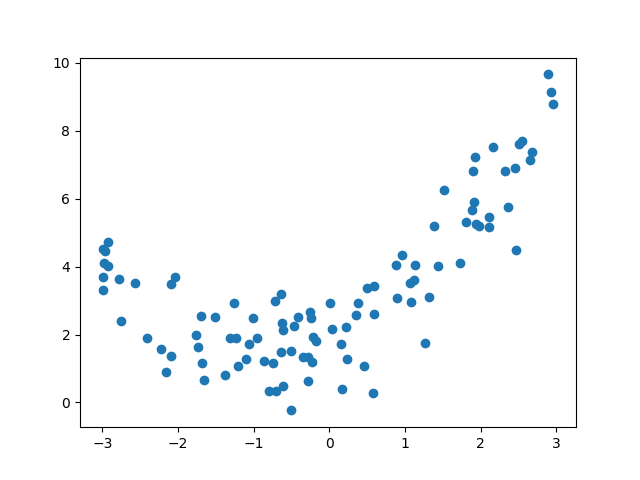

4.1 生成非线性带噪声数据集

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

m = 100

X = 6*np.random.rand(m, 1) -3

y = 0.5*X**2+X+2+np.random.randn(m, 1)

plt.scatter(X, y)

plt.show()

为什么用 np.random.rand() 生成 X?

目的是让 X 在 [-3, 3) 这个区间内 “均匀分布”。

可以拆解一下:

np.random.rand(m, 1)生成的是 [0,1) 之间的均匀随机数(每个数出现的概率相等);- 乘以 6 后,变成 [0,6) 之间的均匀数;

- 再减 3,最终变成 [-3, 3) 之间的均匀数。

为什么要让 X “均匀分布”?

因为我们想让 X 在一个区间内 “铺满”,而不是集中在某一小段。比如:

- 如果 X 都挤在 - 3 附近,那生成的 y 也只会集中在某个小范围,后续模型很难学到整个二次曲线的趋势;

- 均匀分布能让 X 在 [-3,3) 之间每个位置都有样本,这样生成的 y 能完整体现 “二次函数的曲线形状”(比如抛物线的上升、下降趋势),方便后续模型拟合。

为啥不用randn生成X?

np.random.randn()生成的是正态分布(钟形分布) 的数据,它的特点是:

- 大部分数据集中在 “均值附近”(比如均值为 0 时,多数数据在 - 1 到 1 之间);

- 离均值越远,数据越稀疏(比如大于 3 或小于 - 3 的值极少出现)。

如果用randn()生成 X,会出现什么问题?

假设我们直接用X = np.random.randn(m, 1),X 的分布会是:

- 大多数点挤在 0 附近(-1 到 1 之间);

- 只有极少数点会出现在 - 3 到 - 1 或 1 到 3 的范围内(甚至可能没有)。

这会导致 y(基于 X 的二次函数)的样本分布也会 “中间密集、两端稀疏”,画出来的散点图会是:

- 0 附近的点密密麻麻,几乎重叠;

- -3 或 3 附近的点可能只有一两个,甚至没有。

这样的数据集有个严重问题:二次函数的 “曲线趋势”(比如抛物线的上升、下降、顶点)无法被完整展示。比如二次函数在 X=-3 和 X=3 时的 y 值差异很大,但如果这两个位置没有足够的样本,后续用多项式回归拟合时,模型很难 “学” 到完整的抛物线形状,可能只会拟合中间密集的部分,导致演示效果失效。

而np.random.rand()生成的是均匀分布的数据,经过6*... -3处理后,X 会在[-3, 3)区间内 “均匀铺开”—— 每个位置的样本数量差不多,-3 附近、0 附近、3 附近都有足够的点。

为什么用randn()(正态分布)生成噪声?

因为真实世界的 “随机误差” 几乎都符合正态分布的特点:

- 误差平均为 0:不会总是偏大或偏小(比如测量身高时,多测 1cm 和少测 1cm 的概率差不多);

- 小误差常见,大误差罕见:大多数误差很小(比如 99% 的误差在 ±3 以内),极少数情况会出现大误差(比如偶尔读数错了,误差 10 以上)。

这和randn()的特性完全匹配:它生成的随机数均值为 0,标准差为 1,大部分值落在 [-3,3] 之间,越靠近 0 出现的概率越高。

4.2 将原始特征转换为多项式特征

import numpy as np

from matplotlib import pyplot as plt

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

m = 100

# 形状为(100,1):100 个样本,每个样本 1 个特征(一元特征)。

# np.random.rand(m, 1):生成m=100行、1 列的数组,值在[0,1)区间均匀分布;

X = 6*np.random.rand(m, 1) -3

#噪声:+ np.random.randn(m, 1) 加入了正态分布的随机误差(均值 0,标准差 1),让数据更贴近真实场景(不会完美落在曲线上);

y = 0.5*X**2+X+2+np.random.randn(m, 1)

plt.scatter(X, y)

plt.show()#PolynomialFeatures是 scikit-learn 中用于生成多项式特征的工具;

#degree=2:指定生成二次多项式特征(最高次项为 2 次);

#include_bias=False:不添加偏置项(即不生成全为 1 的列,后续线性回归会自己加偏置)。

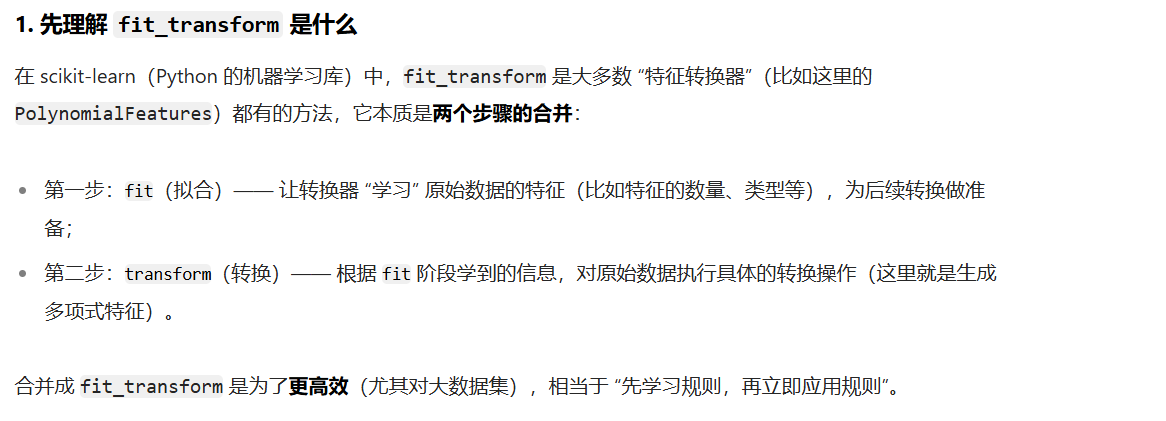

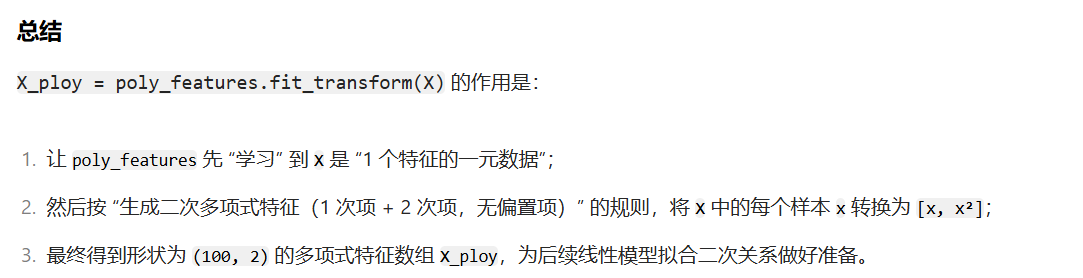

poly_features= PolynomialFeatures(degree=2,include_bias=False)#fit_transform:先 “学习” X 的结构,再将 X 转换为多项式特征;

#转换逻辑(对一元特征X):

#原始特征x → 转换为[x, x²](因degree=2)。

X_ploy = poly_features.fit_transform(X)

print(X[0]) # 打印原始特征X的第一个样本

print(X_ploy[0]) # 打印转换后多项式特征X_poly的第一个样本

poly_features = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)

这段代码创建了一个PolynomialFeatures类的实例,用于将原始特征转换为多项式特征,是实现多项式回归的核心工具之一。

PolynomialFeatures是 scikit-learn 库中用于特征升维的工具,它能将原始特征(如x)转换为多项式组合特征(如x, x², x³...或x1, x2, x1², x2², x1x2...)。

“将原始特征转换为多项式组合特征” 的核心意思是:基于原始特征,生成新的特征,这些新特征是原始特征的 “多项式形式” 或 “多项式组合形式”。简单说,就是把原始的简单特征(比如单个数值

x),变成由它的多次方(比如x²、x³)或与其他特征的乘积(比如x1*x2)组成的 “组合特征”。例 1:原始特征是一元特征(只有

x)

- 原始特征:

x(比如x=3)- 当

degree=2(二次多项式)时,转换后的 “多项式组合特征” 是:[x, x²](即[3, 9])- 当

degree=3(三次多项式)时,转换后的特征是:[x, x², x³](即[3, 9, 27])例 2:原始特征是多元特征(比如有

x1和x2两个特征)

- 原始特征:

[x1, x2](比如x1=2,x2=3)- 当

degree=2时,转换后的 “多项式组合特征” 会包含:

- 所有 1 次项:

x1、x2(即2、3)- 所有 2 次项:

x1²、x2²(即4、9)- 所有交叉项(不同特征的乘积):

x1*x2(即2*3=6)

最终组合起来就是:[x1, x2, x1², x2², x1*x2]→[2, 3, 4, 9, 6]

为什么要做这种 “组合”?

假设我们有一个简单的非线性关系:y = 0.5+ x + 2(就是代码中 y 的理论值)。

它的图像是一条抛物线(非线性):

- 当 x=-3 时,y=0.5×9 + (-3) + 2 = 4.5 - 3 + 2 = 3.5;

- 当 x=-2 时,y=0.5×4 + (-2) + 2 = 2 - 2 + 2 = 2;

- 当 x=0 时,y=0 + 0 + 2 = 2;

- 当 x=2 时,y=0.5×4 + 2 + 2 = 2 + 2 + 2 = 6

如果我们直接用线性模型去拟合这个关系,会怎么样? 线性模型只能画一条直线,但抛物线是弯曲的,直线无论如何调整角度,都不可能完美贴合抛物线 —— 这就是 “线性模型无法拟合非线性关系” 的直观表现。

多项式特征组合:把 “非线性关系” 伪装成 “线性关系”

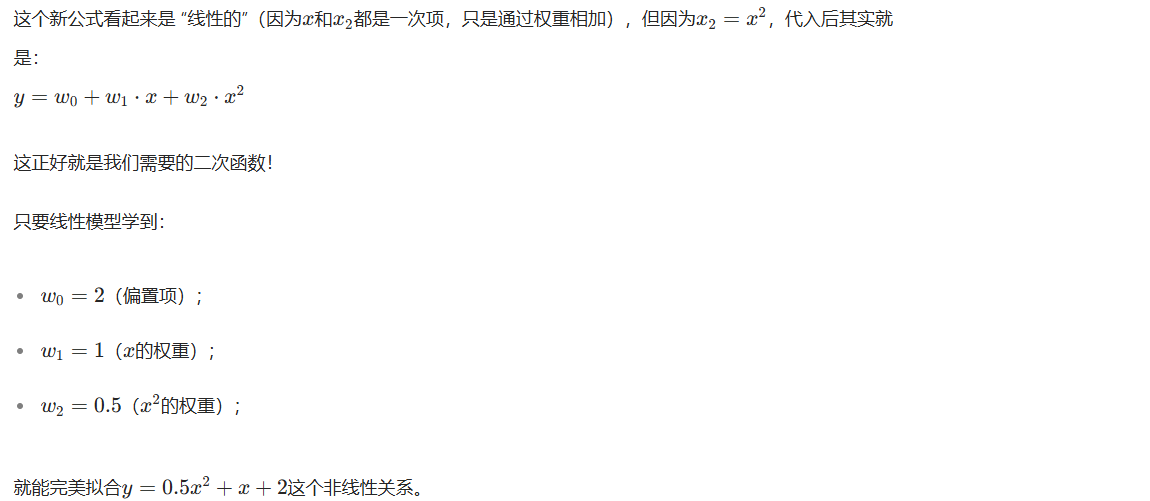

X_ploy = poly_features.fit_transform(X)

X_ploy = poly_features.fit_transform(X) 这行代码是对原始特征 X 进行多项式特征转换的核心操作,它结合了 “学习数据特征” 和 “执行转换” 两个步骤。

4.3 多项式回归模型预测

# 导入必要的库

import numpy as np # 用于数值计算(生成数据、矩阵运算等)

from matplotlib import pyplot as plt # 用于数据可视化(绘制散点图、曲线等)

from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures # 用于生成多项式特征

from sklearn.linear_model import LinearRegression # 用于构建线性回归模型# 1. 生成模拟数据(用于演示多项式回归)

m = 100 # 样本数量:100个数据点

# 生成特征X:形状为(100, 1),表示100个样本,每个样本1个特征

# np.random.rand(m, 1)生成[0,1)区间的随机数,乘以6后范围变为[0,6),再减3最终范围为[-3, 3)

X = 6 * np.random.rand(m, 1) - 3 # 生成目标变量y:基于二次函数关系,并添加噪声

# 真实函数关系为:y = 0.5x² + x + 2(二次曲线)

# 加入噪声项np.random.randn(m, 1):符合标准正态分布(均值0,标准差1)的随机误差

# 噪声让数据更接近真实场景(不会完美落在理论曲线上)

y = 0.5 * X**2 + X + 2 + np.random.randn(m, 1)# 2. 生成多项式特征(核心步骤:将线性特征转换为多项式特征)

# 创建多项式特征生成器:

# degree=2:指定生成二次多项式特征(最高次项为x²)

# include_bias=False:不添加偏置项(即不生成全为1的列,后续线性回归会自动学习偏置)

poly_features = PolynomialFeatures(degree=2, include_bias=False)# 对原始特征X进行转换:将一维特征[x]转换为二维多项式特征[x, x²]

# fit_transform:先根据X的分布"学习"转换规则,再应用转换

X_poly = poly_features.fit_transform(X)

# 例如:若原始X的某个样本为x=2,则转换后为[2, 2²]=[2, 4]# 3. 训练多项式回归模型(本质是用线性回归拟合多项式特征)

# 初始化线性回归模型(多项式回归的核心是用线性模型拟合高次项特征)

lin_reg = LinearRegression()

# 用转换后的多项式特征X_poly和目标变量y训练模型

# 模型会学习参数:w1(x的系数)、w2(x²的系数)和w0(偏置项)

lin_reg.fit(X_poly, y)# 4. 提取模型学习到的参数(用于分析或手动计算预测值)

# lin_reg.coef_:模型学到的特征权重,形状为(1, 2)(二维数组)

# 因为X_poly是[x, x²],所以coef_分别对应w1(x的系数)和w2(x²的系数)

# flatten():将二维数组转为一维数组,方便解包赋值

w1, w2 = lin_reg.coef_.flatten() # lin_reg.intercept_:模型学到的偏置项(w0),对应二次函数中的常数项

w0 = lin_reg.intercept_ # 5. 可视化:绘制原始数据和拟合曲线

# 对原始特征X排序:因为原始X是随机生成的(无序),直接绘图会导致曲线混乱

# np.sort(X, axis=0):按列排序(axis=0),得到从小到大的X值

X_sorted = np.sort(X, axis=0) # 对排序后的X生成多项式特征(保持与训练时的特征转换规则一致)

# 注意:这里用transform而非fit_transform,避免重新学习规则(确保和训练时一致)

X_sorted_poly = poly_features.transform(X_sorted) # 用训练好的模型预测排序后X对应的y值(得到拟合曲线的y坐标)

y_pred = lin_reg.predict(X_sorted_poly) # 绘制拟合曲线和原始数据

plt.plot(X_sorted, y_pred, 'b-', linewidth=3) # 蓝色实线:多项式回归拟合曲线(排序后X确保曲线平滑)

plt.scatter(X, y, alpha=0.6) # 散点图:原始数据点(alpha=0.6增加透明度,避免点重叠时看不清)

plt.xlabel('X') # x轴标签

plt.ylabel('y') # y轴标签

plt.show() # 显示图像