端–边–云一体的实时音视频转发:多路RTSP转RTMP推送技术深度剖析

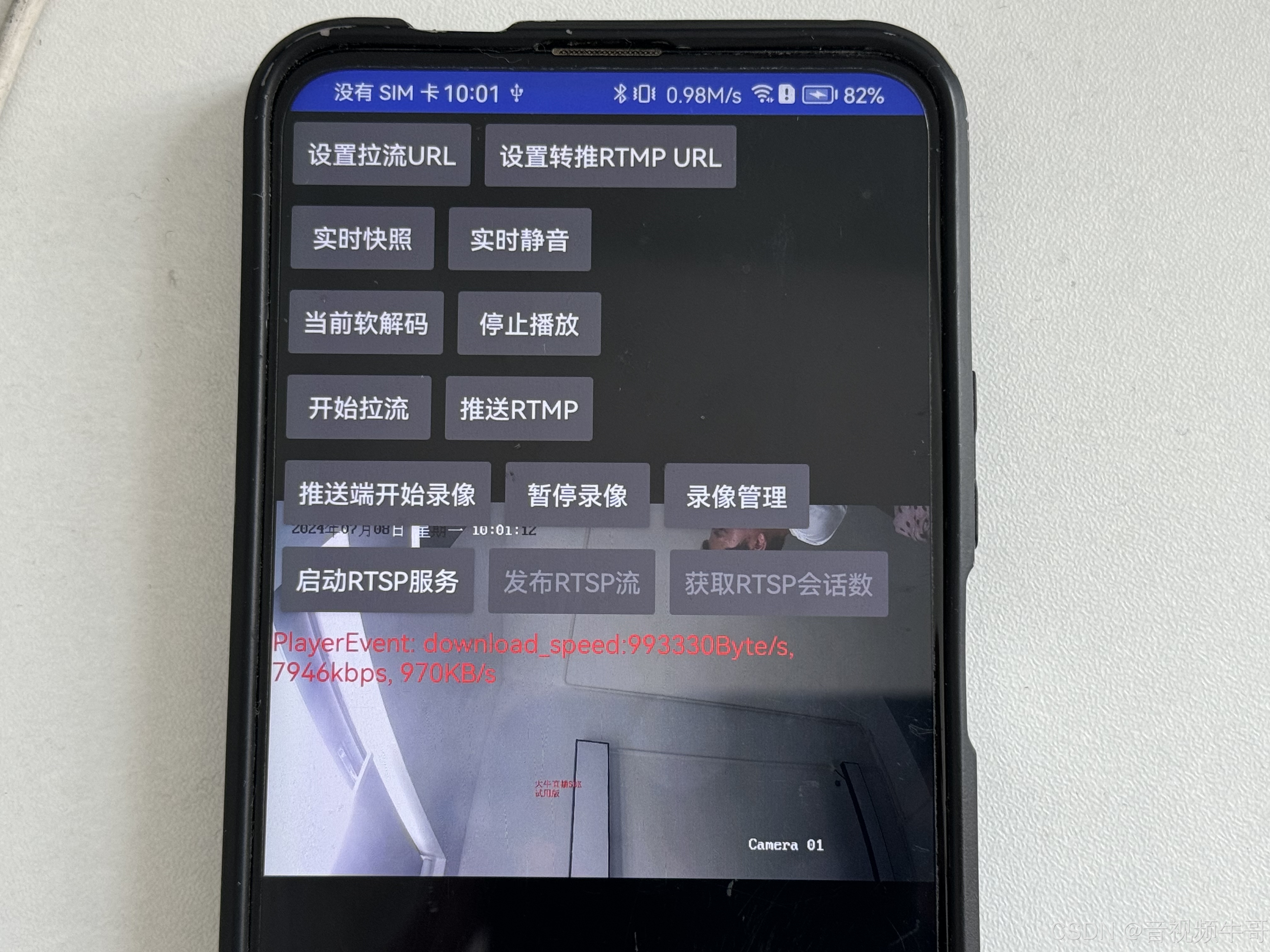

目标:在不转码或尽量少转码的前提下,把 RTSP 转发为 RTMP,用于中心/边缘/CDN;同时支持预览、录像、实时静音、多路并发与 URL 动态切换。实现载体为 大牛直播SDK 的跨平台转发模块(Windows / Linux x86_64 & aarch64 / Android / iOS)。

一、为什么要“端侧转发”:从集中到边缘

传统做法:摄像头(RTSP/RTMP)→ 中心转发 → CDN/业务平台。

现实需求:无人机、机器人、移动安防、工业终端等“第一公里”就要低时延、少回源、可离线/弱网运行。

端侧或边缘节点上做转发,能显著降低首跳时延、缓解中心压力,并提升临时布控能力。大牛直播SDK提供的 多路 RTSP/RTMP → RTMP 转发 以 SDK 形态供二次集成,适合做成“端侧转发盒子/APP/嵌入式模块”。

二、协议拼装:RTSP/SDP/RTP/RTCP/RTMP 的边界

把转发做稳,首要是把边界划清楚:

-

RTSP(控制层):常见为 1.0 版本;2.0 在语义和报文上与 1.0 并非完全兼容。

-

SDP(会话描述):报出媒体类型、负载类型、时钟等,是解码与互通的“名片”。

-

RTP/RTCP(承载层):视频常见 H.264/H.265 负载规范;AAC 音频有各自打包规则。RTCP 提供丢包/抖动/时钟校正等统计反馈。

-

RTMP(上行复用/分发):历史主流组合是 H.264 + AAC。H.265/HEVC 走 RTMP 属于各家生态扩展(非原始规范内置),启用前必须确认你的 服务器/CDN/播放端 的支持情况。

工程原则

-

Remux/Repayload 优先:能“直通”就不转码;

-

音频统一 AAC:源端如 PCMA/PCMU/Speex,端侧转 AAC 以保证 RTMP 播放兼容;

-

HEVC over RTMP 仅在对端已验证支持时启用,否则回落 H.264。

三、RTSP 细节:Transport / Session 与“内嵌 RTP”(Android 端实践版)

1) 基本握手与报文要点

典型顺序:OPTIONS → DESCRIBE → (逐 track) SETUP → PLAY → [Keepalive] → TEARDOWN

-

OPTIONS:探测支持的方法;

-

DESCRIBE:拿 SDP(媒体能力/编码/时钟);

-

SETUP:为每个 track(video/audio)建立承载通道;

-

PLAY:进入传输态;

-

Keepalive:

OPTIONS或GET_PARAMETER定期保活,避免会话超时。

建议携带:CSeq、User-Agent、Accept: application/sdp。许多设备要求 逐 track SETUP,聚合 URI PLAY(总控制 URI 来自 SDP 的a=control:*或a=control:rtsp://...)。

2) Transport 选择:UDP vs. TCP 内嵌(interleaved)

UDP 单播(低时延,受 NAT/防火墙影响大)

客户端声明本地端口区间,服务端回传其 server_port:

SETUP rtsp://cam/trackID=1 RTSP/1.0 Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=5000-5001服务端响应(示例):

Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=5000-5001;server_port=6000-6001 Session: 8a1b2c;timeout=60注意:外网/NAT 下需打洞与端口映射;路由/ACL 不友好时易失败。

TCP 内嵌(穿透友好,弱网更稳,时延略高)

RTP/RTCP 复用在 RTSP TCP 连接 内,通过 channel 编号区分:

SETUP rtsp://cam/trackID=1 RTSP/1.0 Transport: RTP/AVP/TCP;unicast;interleaved=0-1-

复用帧格式:

$ <1字节channel> <2字节长度> <RTP/RTCP负载> -

常见分配:video 用

0-1,audio 用2-3。 -

无需额外 UDP 端口,公网/防火墙/NAT 场景优先。

选择策略(Android 建议)

-

公网/复杂网:先 TCP interleaved,若带宽足够再评估 UDP。

-

专网/同域内网:优先 UDP,注意 QoS 与端口放行。

-

支持 自动回落(UDP 失败→TCP)与 恢复评估(稳定一段时间后再尝试回切)。

3) Session 管理与 Keepalive

-

服务端在

SETUP/PLAY返回:Session: <id>[;timeout=xx]; -

之后所有控制请求必须带同一

Session; -

保活:在

timeout的一半~三分之二间隔发送OPTIONS/GET_PARAMETER; -

发生 Transport 变化(切 UDP/TCP、IP 变更)时需对各 track 重新

SETUP。

4) PLAY 响应与对齐信息(RTP-Info / Range)

开始播放时,服务端可在响应中下发参考点:

Range: npt=0.000- RTP-Info: url=rtsp://cam/trackID=1;seq=34567;rtptime=123456789-

seq/rtptime用于 首帧对齐与时间线锚定; -

Range指定从何处开始(直播多为npt=0-或不带 Range)。

5) 典型错误与恢复

-

401 Unauthorized:按设备提示做 Basic/Digest 认证;

-

454 Session Not Found:会话丢失/过期,需重新

DESCRIBE/SETUP/PLAY; -

461 Unsupported Transport:切换到对端支持的传输(如改 TCP);

-

415/415x:负载/编码不被接受,检查 SDP/码流;

-

5xx:设备繁忙或异常,做指数退避重试。

6) Android 实战建议(可直接落地)

-

Socket:TCP 模式适当开启

TCP_NODELAY,减少交付抖动; -

JitterBuffer:视频 1–2 帧,音频 80–120 ms,避免放大延迟;

-

超时:

connect/read合理分级(如 3s/5s/10s),重试带退避; -

线程模型:控制面(RTSP)与数据面(RTP/复用)分线程,避免互相阻塞;

-

指标:记录

丢包/重传(若有)/RTT/重连次数/会话时长,联动上层限速与回落策略。

小结:Transport 的正确选择 + Session 的稳定维护 + RTP-Info 的首播对齐,决定了拉流侧的可用性与首开体验;在 Android 端,把“自动回落/保活/分诊与重建”做扎实,能显著提升弱网下的成功率与稳定性。

四、SDP 要点:H.264/H.265/AAC 的“解码名片”

示例(简化):

m=video 0 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 H264/90000

a=fmtp:96 packetization-mode=1;profile-level-id=42c01f;sprop-parameter-sets=...m=audio 0 RTP/AVP 97

a=rtpmap:97 MPEG4-GENERIC/48000/2

a=fmtp:97 mode=AAC-hbr;config=1190;sizeLength=13;indexLength=3;indexDeltaLength=3

-

视频 RTP 时钟通常 90kHz;H.264 将 SPS/PPS 通过

sprop-parameter-sets下发(H.265 有 VPS/SPS/PPS 对应语义)。 -

AAC 的

config是 AudioSpecificConfig,对应到 RTMP/FLV 的 AAC sequence header。

五、RTP/RTCP:分片、聚合与时钟

-

H.264:FU-A/STAP-A 等分片/聚合形式;按 MTU(常见 1200–1400B)切片。

-

H.265:对应的 NALU 类型与分片/聚合规则要严格遵守。

-

AAC:RTP 打包有固定帧步进(常见 1024 samples/帧)。

-

RTCP:SR/RR 提供丢包、抖动、RTP↔参考时钟映射,可用来指导缓冲深度、网络拥塞控制和 TCP/UDP 切换策略。

六、RTMP 复用:时间基、首包与(可选)HEVC

定位:把“已经重组好的编码帧”(H.264/H.265 视频、AAC 音频)复用成 RTMP/FLV 上行消息,确保时间基一致、首包可解、长时间稳定播放。

1) 发布流程(Publisher Pipeline)

-

握手:

C0/C1/C2 ↔ S0/S1/S2。 -

连接:

connect(app)→ 设置Window Acknowledgement Size / Set Peer Bandwidth / Set Chunk Size。 -

建流:

createStream→publish(stream, “live”)。 -

发送顺序(推荐):

-

onMetaData(Script/AMF,宽高、帧率、编码信息等); -

视频 Sequence Header(见下);

-

音频 Sequence Header;

-

媒体帧(从关键帧起播)。

-

2) 时间基与消息规范

-

RTMP 时间戳单位:毫秒(ms),消息头的

timestamp表示 DTS;当值 ≥ 16777215 需用 extended timestamp 扩展。 -

Chunk/Message 约定:

-

Message Type ID:Video=9、Audio=8、Script=18。 -

Message Stream ID通常固定为 1(也可按需设置),音视频共用同一 Stream ID; -

Chunk Stream ID 建议音视频各自独立(例如 6/7),并设置合适的

chunk size(如 4096–8192)以降低分片开销。

-

-

单调性:所有上行消息时间戳 单调不回拨;音视频各自单调且 A/V 差稳定在可接受范围。

3) H.264 in FLV(AVC)

-

Sequence Header(必须先发):

AVCDecoderConfigurationRecord,携带 SPS/PPS、NAL 长度字段(一般 4 字节)。 -

首包策略:以 IDR 起播,并在 IDR 前/同帧重发 SPS/PPS;

-

数据帧:

AVC NALU(AVCC 格式,长度前缀而非起始码); -

Composition Time (CT):

CT = PTS - DTS,为 有符号 24 位。-

无 B 帧:CT ≈ 0;

-

有 B 帧:CT 仅在 同一 GOP 内允许小幅正/负值;不要跨 GOP 产生大幅负回拨。

-

-

AnnexB→AVCC:若上游是 AnnexB(起始码 0x000001),需在复用前转换为 长度前缀形式并维持 NAL 对齐。

4) AAC in FLV

-

Sequence Header:

AudioSpecificConfig(Profile、采样率索引、声道数)。 -

数据帧:裸 AAC 帧(不带 ADTS 头)。

-

时间戳:音频 DTS=PTS,按帧步进累计到 RTMP 毫秒时基。

-

静音门控:静音仅关闭负载,时间线照常推进,避免恢复时“回拨”。

5) 首包与重连的“可解性”

-

冷启动:

onMetaData→ 视频 SH → 音频 SH → 关键帧 → 正常流; -

重连/切源:视为新会话,必须重新发送 两个 Sequence Header,并等待 IDR 再恢复视频上行;音频按帧步进继续。

6) HEVC over RTMP(可选)

-

状态:不属 RTMP/FLV 原始规范,属 生态扩展。常见做法是发送 HEVC 配置记录(hvcC) 与 HEVC NALU,部分服务器/CDN/播放器已支持,但实现细节可能有差异。

-

准入原则:仅在 服务器/CDN/播放器 端到端验证通过后启用;参数变化(如 VPS/SPS/PPS 更新)要 即时重发配置记录;否则以 H.264 兜底。

7) 常见坑位与对策

-

少了 Sequence Header:首屏花/黑;重连未重发 SH 也会黑屏。

-

CT 使用错误:CT 过大/跨 GOP 负回拨导致卡顿或 A/V 漂移。

-

混入 ADTS:AAC 数据帧误带 ADTS 头,会被多数播放器拒绝或爆音。

-

时间戳回拨:播放器直接丢帧或停滞;务必保证 DTS 单调、CT 合法。

-

Chunk 过小:CPU/系统调用过多,放大端侧抖动;合理提升

chunk size。

七、时间轴对齐:RTP(90 kHz) / AAC(采样步进) ↔ RTMP(ms)

目标:端侧转发在不转码的前提下,确保 时间线单调、A/V 同步稳定、首开迅速且无花屏。核心是把 RTP/采样时钟 映射为 RTMP 毫秒时基,并在抖动与漂移下维持可播放的时间序列。

1) 四个时间域与锚点

-

视频 RTP 时钟:90 kHz(每帧 30 fps 时递增 3000 tick)。

-

音频采样时钟:如 AAC-LC 48 kHz,每帧 1024 样本。

-

参考时钟:RTCP SR 的 NTP ↔ RTP 映射(可选,用于跨流对齐)。

-

输出时钟:RTMP 毫秒。

锚点策略:

-

以 首个 IDR 帧 作为视频锚点(

v_base),首帧 DTS/PTS 归零 或对齐到小正数(如 0/40 ms)。 -

音频以首个 AAC 帧为锚点(

a_base),或通过 RTCP SR 对齐到视频锚点(更精确)。

2) 视频映射与 B 帧处理

-

映射:

v_ms = (rtp_ts - v_base) / 90 -

单调:保证 DTS/PTS 单调不回拨。

-

Composition Time (CT):

CT = PTS_ms - DTS_ms-

无 B 帧:CT = 0(或极小正值),更利首开与连贯。

-

有 B 帧:CT 控制在 单个 GOP 内的合理范围(常见 |CT| ≤ 250 ms),严禁跨 GOP 负回拨。

-

-

关键帧门控:仅在拿到 IDR + SPS/PPS(H.264)或 VPS/SPS/PPS(H.265)后开始上行,避免首屏花屏。

30 fps 示例:相邻帧 RTP 递增 3000 → 3000 / 90 = 33.333… ms。累计小数残差,不得用四舍五入截断导致长时间漂移。

3) 音频映射与静音门控

-

步进:AAC-LC 每帧步进

Δa_ms = 1000 * 1024 / sample_rate-

48 kHz:

21.333… ms -

44.1 kHz:

23.219… ms

-

-

累加器:用 有理数累加(分子/分母或 64 位定点)消除浮点误差;保留 残差桶,溢出到下帧补偿。

-

静音:实时静音仅关闭负载门,时间线照常推进(发“空帧”或直接不发,但恢复时戳不可回退);恢复后继续单调递增。

4) A/V 同步与漂移修正

-

主从策略:以 视频为主时钟,音频做微调。

-

抖动平滑:对视频到达间隔做 EMA/滑窗平滑,对音频按步进累加。

-

偏差 Δ:

Δ = (a_ms - v_ms)-

|Δ| ≤ 60–80 ms:忽略,小幅自然回归;

-

80–150 ms:音频发送节奏做 微抻/微缩(通过残差桶吸收 1–2 ms/帧);

-

>150 ms:一次性相位校正(音频时间线向前“追齐”但不回拨),必要时跳过少量音频帧(绝不跳视频关键帧)。

-

-

RTCP 辅助:若可用,用 SR 的 NTP↔RTP 映射做 冷启动对齐 与 慢速漂移修正(PLL 思路),避免长跑后累计偏差。

5) 抖动、重排与回绕

-

重排缓冲:视频 1–2 帧、音频 80–120 ms,既能吸收乱序,又不放大时延。

-

RTP 回绕:32 位 RTP 时间戳/序号 模 2³² 解包,用“解包器”保持单调展开。

-

到达乱序:先按序列恢复整帧,再按 DTS/PTS 发包;乱序严重时缩短缓冲并触发 TCP interleaved 回落策略。

6) 首开与恢复时序

-

收到 IDR + 参数集 → 发送视频 DecoderConfig;

-

收到 首个 AAC → 发送音频 AudioSpecificConfig;

-

以 IDR 帧 为零点,上行首屏;

-

断链恢复:再次等待最近 IDR,禁止以非关键帧续推导致残影。

八、SDK 的“快手法”:最短缓冲、少拷贝与可观测

最小闭环(不转码/可选转 AAC):

[RTSP/RTMP Source] --(拉流SDK回调)--> [复用/时间戳映射/可选音频转AAC]\+--> [RTMP推流SDK] --(ms时基/首包IDR)--> [RTMP Server/CDN]

-

多路并行:每路独立线程/环形队列,避免互相牵连。

-

最少缓冲层级:RTP 重组 → RTMP 复用,杜绝多级 FIFO。

-

少拷贝:上层仅做控制,JNI 直连 C/C++ 内核,尽量保留编码后 AnnexB/AVCC 数据面形态。

-

可观测:码率/帧率/丢包/RTT/重连次数/首开时延等指标上报;拉不到 vs 推不上要分诊。

-

自愈:断链重连带退避;Android 用前台服务/JobScheduler/守护逻辑保障 7×24 运行。

九、大牛直播SDK:能力矩阵(Android 端 RTSP/RTMP → RTMP 转发)

1) Ingest(拉流/入口)

-

协议与传输:RTSP 1.0(UDP / TCP interleaved 自适应)、RTMP 拉流;

-

编解码负载:H.264/H.265 视频,AAC/PCMU/PCMA/Speex 等音频(按需处理);

-

网络能力:鉴权(Basic/Digest/URL Token)、超时/重试、心跳保活、断点续拉;

-

多路并行:多实例拉流,独立线程与缓冲,互不影响。

2) Process(处理/复用/时钟)

-

直通优先:RTP 重组 → RTMP 复用,避免视频转码;

-

音频统一:非 AAC 音频可选端侧转 AAC(单点转码,降低功耗影响);

-

时间轴对齐:RTP(90kHz)/采样步进 → RTMP(ms) 映射,保证 DTS/PTS 单调;

-

关键帧门控:以 IDR 起播,自动补充 SPS/PPS(H.264)或 VPS/SPS/PPS(H.265);

3) Egress(推流/出口)

-

RTMP 推流:握手、复用、带宽自适与重试;

-

编码组合:H.264 + AAC 为通用组合;H.265 → RTMP 需目标端明确支持方可启用;

-

并发能力:多路上行相互隔离,单路异常不拖累他路。

4) Preview & Record(预览/录像/快照)

-

本地预览:来自播放端能力透传(Surface/Texture 可选);

-

边转发边录制:MP4 分段/循环录制;开始/结束事件回调;

-

快照:按需解码取帧(如无必要不建议常开,以降低资源占用)。

5) Control & Elasticity(控制/弹性)

-

URL 热切:源 URL、目的 URL 动态切换,不中断进程;

-

静音门控:转发过程中可实时静音(不破坏时间线);

-

多路配额:每路独立带宽/缓冲/FD 配额,避免“全局拖死”;

-

网络自适:专网优先 UDP,公网/弱网优先 TCP interleaved,可自动回落与回切。

6) Observability(可观测/事件)

-

指标:Ingress/Egress 码率、帧率、丢包、RTT、抖动、首开时延、重连次数、运行时长、温度/功耗;

-

事件:鉴权失败、断链、超时、重连、切源、录制分段完成、磁盘水位告警;

-

日志:轻量环形日志/按天滚动,便于线上排障与长期运行。

7) Reliability & Ops(稳定性/运维)

-

自愈:断链分诊(拉/推分开判定)、指数退避重连、备用源/备用上行切换;

-

长稳运行:面向 7×24 的资源回收、句柄与内存监测;

-

守护:Android 前台服务 + JobScheduler/守护进程拉起;Linux systemd;Windows 服务化。

8) Security(安全/鉴权)

-

接入鉴权:RTSP Basic/Digest,RTMP query-token/签名;

-

回调鉴权:事件回调附带会话信息,便于上层审计;

-

最小权限:按需开放网络与文件权限,录制目录/日志目录水位保护。

9) Gateway & Sidecar(网关/旁路)

-

内网 RTSP 网关扩展:将已拉取的媒体回灌至内置轻量 RTSP 服务,对内提供二次 RTSP URL;

-

AI 旁路:可在拉流侧同时暴露 YUV/RGB/音频 PCM 回调给算法进程(按需启用,默认关闭)。

10) Packaging & Integration(集成/跨平台)

-

形态:原生 C/C++ 内核(.so/.dll),Java/Kotlin(Android)与 C#/C++(桌面)封装;

-

接口稳定:拉流回调 + 推流输入的组合式 API,易于拼装业务链路;

-

跨平台一致:Windows / Linux(x86_64、aarch64)/ Android / iOS 接口语义统一,便于多端交付与维护;

-

体积与能耗:轻量依赖、可裁剪构建;移动端对功耗/温度有优化策略与阈值位点。

备注

H.265→RTMP 请仅在已验证服务器/CDN/播放器支持的场景启用;否则建议使用 H.264 兜底。

音频若非 AAC,建议启用单点转 AAC,以提升 RTMP 播放兼容性并减少后端适配成本。

指标与事件建议接入你的监控体系(如 Prometheus/ELK 或自有看板),上线排障会非常省时。

十、低延迟与稳定性的 10 条军规

-

直通优先(Remux/Repayload First)

目标:最小延迟、最低功耗。

做法:仅做 RTP 重组与 RTMP 复用;禁止无谓解码/重编码;仅在音频非 AAC 时做“单点转 AAC”。 -

缓冲压扁(One-Buffer-Per-Edge)

目标:把时延留给网络,不留在本地队列。

做法:RTP 重组队列、复用队列各一层;单生产者/单消费者(SPSC)环形队列;禁用多级 FIFO。 -

首包以 IDR 起播(Keyframe Gate)

目标:避免黑屏/花屏与长时间无画。

做法:等待 IDR 后再首包上行;先发 SPS/PPS(H.264)或 VPS/SPS/PPS(H.265) 与 AAC ASC;支持“关键帧超时(例如 2 s)”保护与源切换。 -

时间线单调(Monotonic TS & 合理 CT)

目标:播放器不卡顿、不卡时钟。

做法:rtmp_ms = rtp_ts / 90(Video);AAC 按帧步进累加;禁止时间戳回拨;CompositionTime(CT)控制在 0–250 ms(如无 B 帧),有 B 帧时仅在同一 GOP 内允许小幅负值。 -

传输自适应(RTSP UDP/TCP Smart Fallback)

目标:在公网/弱网稳定拿流。

做法:内网/专网优先 UDP;公网/防火墙/NAT 场景优先 TCP interleaved;支持自动回落与保活(OPTIONS/心跳)。 -

断链分诊与退避(Decompose & Backoff)

目标:快速恢复且不抖动全局。

做法:将 拉 与 推 状态机解耦;错误来源精确判定(鉴权/超时/EOF);指数退避(1 s→2 s→4 s…≤60 s);分别重试;失败多次触发源切换/备用线路。 -

多路隔离与配额(Per-Stream Isolation & Quotas)

目标:一条路异常不拖死全局。

做法:每路独立线程 + 独立环形队列 + 速率上限;限定每路 内存/FD/带宽 配额;热点路优先级提升(前台服务 +setThreadPriority)。 -

可观测与 SLO(Observability & SLOs)

目标:问题能被“看见”,体验可度量。

做法:采集并上报 Ingress/Egress 码率、丢包、RTT、帧率、首开、重连次数、运行时长、温度/功耗;日志环形写入、防止 I/O 抖动。 -

背压与自适应(Backpressure & Drop Policy)

目标:宁可“降质保流畅”,避免雪崩。

做法:当发送端拥塞 → 优先丢 B,其次丢 P,保留最近 IDR;必要时降帧/限速。

校验:拥塞期依然保证“可见可懂”(关键帧链不断),回落后画面快速恢复。

-

长稳回归与运维(Soak & Ops-Ready)

目标:7×24 真正稳定可托管。

做法:≥72 h Soak(多路/弱网/切源),监控 Native Heap/FD/句柄;前台服务 + Watchdog + JobScheduler 自愈;日志滚动与磁盘水位保护;温度门限降频。

验收清单:无泄漏、无线程僵死、无 OOM/ANR;异常断网/断电可自动拉起并恢复业务。

十一、与开源工具链对比(为何选 SDK)

-

FFmpeg/GStreamer:通用强大,但在移动端体积、能耗、异常自愈与集成复杂度上成本较高。

-

大牛直播SDK:以“播放端回调 + 推流端输入”为核心组合,接口稳定可裁剪、跨平台一致,便于产品化与规模交付。

十二、部署与场景

-

端侧(Android/无人机/机器人):就地拉流 → 上行 RTMP;同时可本地预览/录像/静音;

-

边缘网关:集中聚合、二次分发、旁路回灌到内网 RTSP 微服务;

-

中心云/CDN:统一鉴权、录制、分发。

典型应用:移动安防临时布控、低空巡检回传、工业产线监测、远程教学/会诊等(共同要求:低时延 + 高可靠 + 易部署)。

十三、排障清单(上线必看)

-

推流黑屏:是否以 IDR 起播?时间戳单调吗?

-

“有声无画/有画无声”:核对音视频 CodecTag、AAC Profile/采样率/声道;

-

H.265 推不上/播不了:先确认服务器/CDN/播放器是否支持 HEVC over RTMP;

-

延迟攀升:排查接收端积压、缓冲层级、TCP 粘连;

-

花屏/掉帧:检查 RTP NALU 重组、丢包补偿策略;

-

时钟漂移:确认 AAC 步进与 RTMP 时间基映射、A/V 对齐策略。

结语:让“转发”成为可复制的基础设施

把规范读薄,把实现做厚。

读薄,在于边界清晰:RTSP 负责控制、SDP 做能力描述、RTP/RTCP 承载与校时、RTMP 负责复用与上行,外加一条可验证的时钟映射(RTP→毫秒)。

做厚,在于工程韧性:最短缓冲与直通优先、多路并发隔离、弱网自适与回落、指标完备与可观测、故障分诊与 7×24 自愈。

依托 大牛直播SDK 的「拉流回调 + 推流输入」组合,你可以把 RTSP→ RTMP 转发 沉淀为一块可复用、可运维、可规模化的底座能力:

-

在 端侧/Android 贴近采集源做首跳转发,降低时延与回源压力;

-

在 边缘节点 聚合、旁路回灌与就地录制;

-

在 中心云/CDN 统一鉴权与分发。

最终效果是:同一套接口语义、同一套观测指标、同一套稳定性策略,贯穿端—边—云全链路。实时视频因此更贴近现场、更贴近业务,也更容易被复制、被维护、被长期运营。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客