微服务雪崩问题与系统性防御方案

在分布式微服务架构中,服务间通过远程调用协同工作,这种松耦合带来了灵活性,也引入了新的脆弱性。其中,服务雪崩是最具破坏性的系统级故障之一。本文将系统性地分析雪崩成因,并深入探讨其防御方案。

一、雪崩问题:级联失败的灾难链条

1.1 问题本质

雪崩效应(Avalanche Effect)是指微服务调用链中,某个基础服务因故障(如响应缓慢、资源耗尽)导致其上游调用服务也发生失败,失败沿调用链向上蔓延,最终导致整个系统瘫痪的现象。

1.2 形成过程

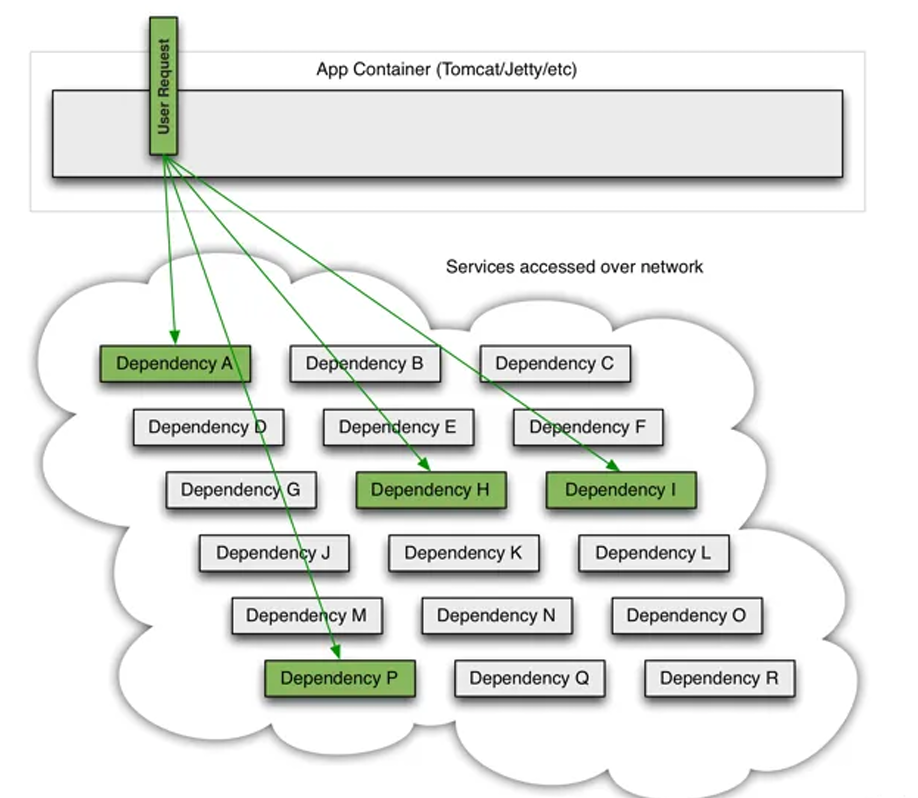

其形成遵循一个清晰的灾难链条:

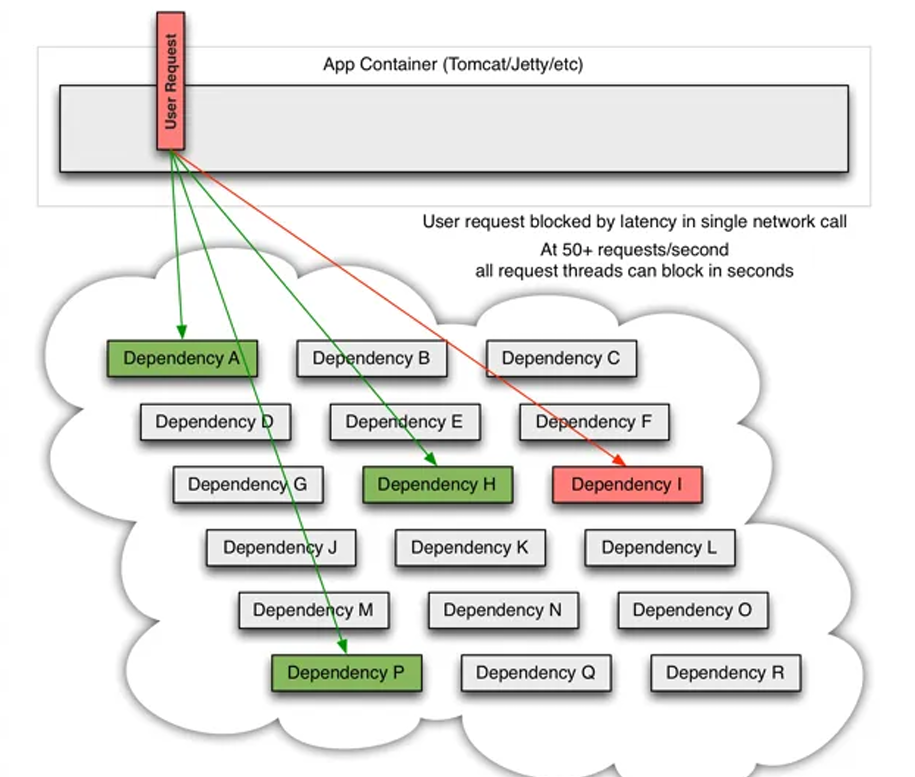

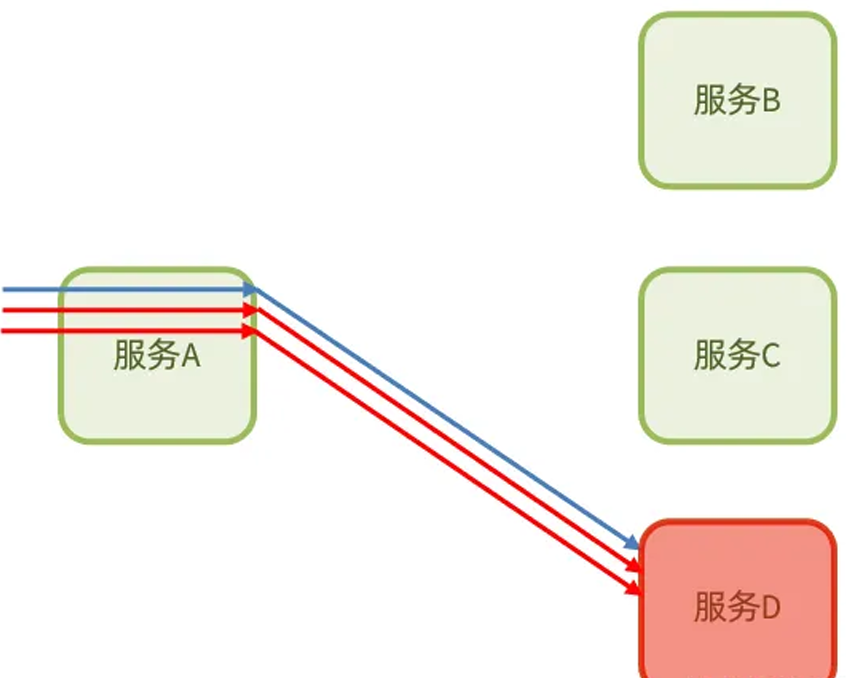

初始故障:某个服务提供者(如订单查询服务)因数据库压力、代码缺陷或资源不足,响应变得极其缓慢或完全不可用。

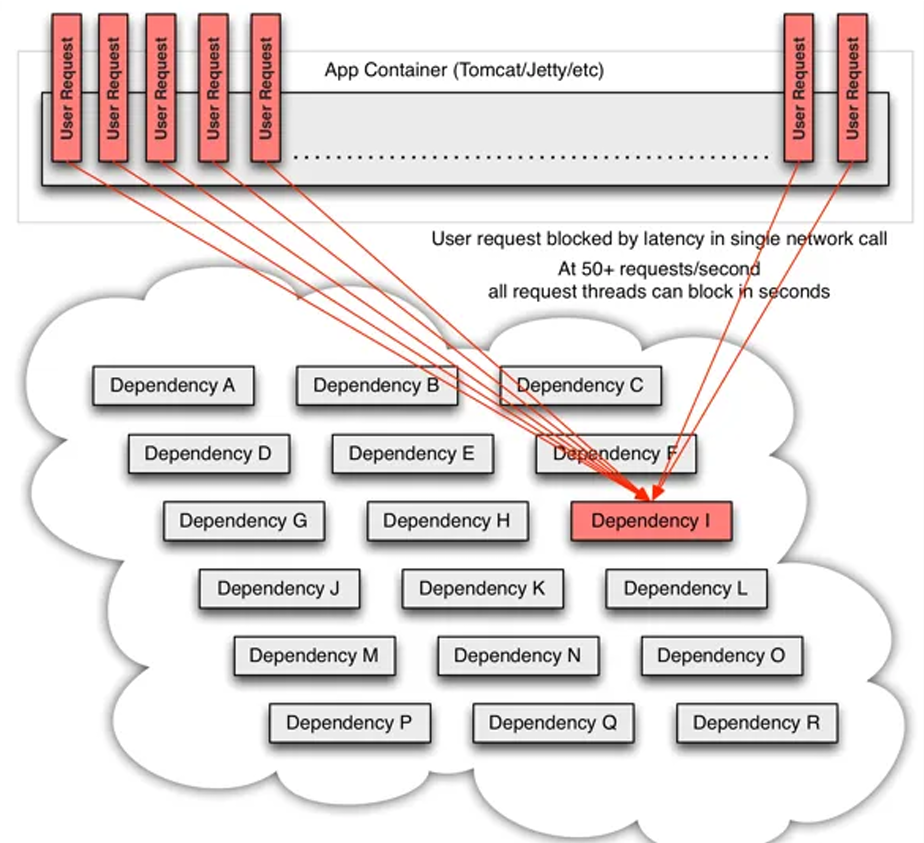

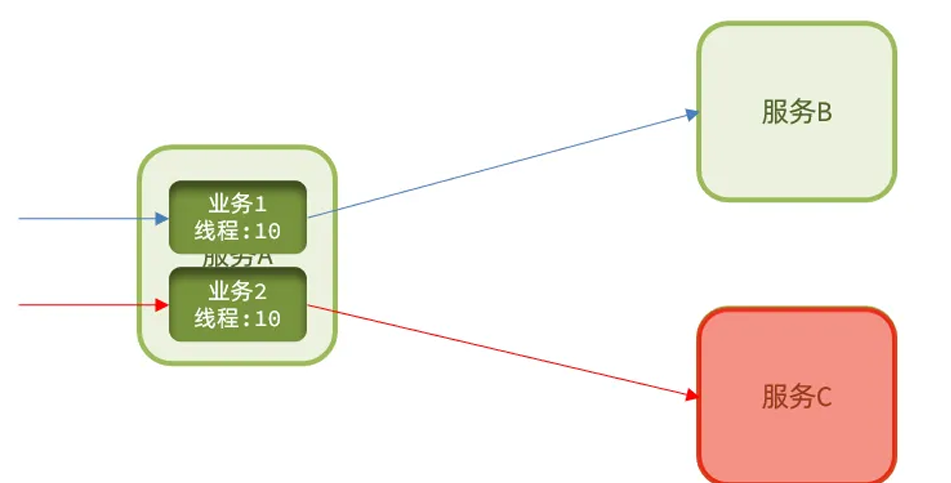

资源阻塞:服务消费者(如前端门户服务)的调用线程因等待响应而被大量阻塞。服务器支持的线程和并发数有限,这些被阻塞的线程无法释放。

资源耗尽:消费者服务的线程池逐渐被占满,耗尽所有可用资源(如TCP连接、线程、内存),导致其自身也丧失处理能力,即使接收的是与故障服务无关的新请求。

故障扩散:依赖于该消费者服务的更上游服务(如网关)会开始出现同样的问题。故障像多米诺骨牌一样沿着调用链反向扩散,最终导致整个应用集群逻辑上崩溃。

二、防御体系:构建弹性的四道防线

解决雪崩问题需要一套系统性的防御方案,其核心思想是 “快速失败” 和 “故障隔离” 。

2.1 第一道防线:超时处理

机制:为所有服务间的远程调用设置一个合理的超时时间。当请求超过指定时间未响应时,立即释放线程并返回错误信息,而非无休止等待。

作用:这是最基础的防护,保护消费者自身的资源不被拖垮。它避免了线程被长期阻塞,是后续所有高级防护的前提。

2.2 第二道防线:仓壁模式

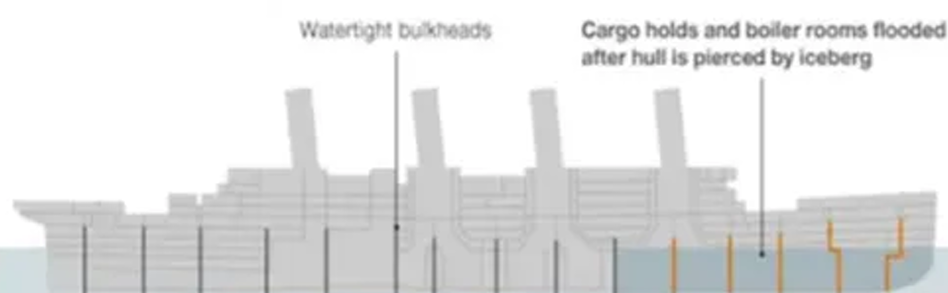

灵感:借鉴轮船的防水隔舱设计,即使一个舱室进水,也不至于让整艘船沉没。

机制:对资源进行隔离。主要为“线程池隔离”,即为不同的远程服务调用分配独立的、受限的线程池。例如,调用“用户服务”和调用“商品服务”使用不同的线程池。

作用:实现故障隔离。即使调用“用户服务”的线程池因下游故障被全部耗尽,调用“商品服务”的线程池依然完好可用,从而将故障影响范围限制在单个“舱壁”内,阻止了故障蔓延。

2.3 第三道防线:断路器

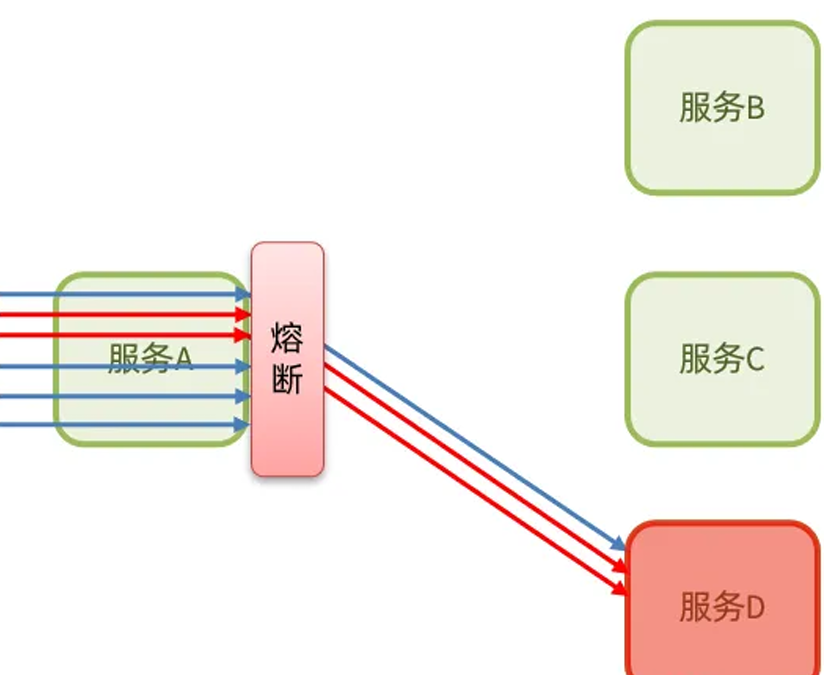

灵感:模仿电路中的保险丝。当电流过载时,保险丝熔断以保护整个电路。

机制:断路器持续统计一段时间内调用某个服务的异常请求比例(如失败率、慢调用比例)。当该比例超过预设阈值时,断路器状态由“关闭”变为“打开”。

作用:熔断下游故障服务,为其提供恢复时间。在“打开”状态下,所有对该服务的请求会被立即拦截并快速返回降级结果(如默认值、友好提示),而不再发起真实的网络调用。经过一段熔断时间后,断路器会尝试进入“半开”状态放行一个请求进行探测,成功则关闭断路器,恢复调用。

2.4 第四道防线:限流

机制:限制系统或某个接口在单位时间内能够处理的请求数量(QPS)。超出阈值的请求会被直接拒绝(返回“系统繁忙”等提示)。

作用:保护自身不被突发流量冲垮。这是一种更主动的、预防性的防护。通过控制流量入口,确保系统在自身最大处理能力内运行,从而保证部分用户的可用性,避免因流量突增而导致系统彻底崩溃。

三、总结:预防与补救的结合

我们可以这样理解这四种方案的关系:

限流是一种预防措施。它通过对流量的宏观调控,避免系统因压力过大而出现故障,从源头上降低了雪崩发生的概率。

超时处理、仓壁模式、断路器是一套补救措施。它们是在系统局部已经出现故障时,用于将故障控制在最小范围、避免其扩散成全局雪崩的有效手段。它们共同构成了系统的弹性能力。

在现代微服务开发中,通常借助Sentinel或Hystrix等容错组件来高效地实现这些模式。通过综合运用这四道防线,我们可以构建出一个具备高度韧性的系统,从容应对分布式环境中的各种不确定性,保障核心业务的持续可用。