算法复杂度分析:从理论基础到工程实践的系统认知

算法复杂度分析:从理论基础到工程实践的系统认知

算法与数据结构的本质关系(大思维框架)

算法的精确定义

从计算理论视角来看,算法是解决特定问题的有限步骤集合,其核心定义包含四个不可或缺的要素。首先是输入,即问题的初始条件或待处理的数据,为算法执行提供起点;其次是输出,指算法执行完毕后产生的明确结果,需与输入存在确定的对应关系;第三是确定性,要求算法的每一步操作都具有唯一解释,不存在歧义或二义性;最后是有限性,即算法必须在有限步骤内终止,不能陷入无限循环。这四个要素共同构成了算法的理论基础,确保其具备可执行性与可验证性。

为更直观地理解算法本质,可将其类比为日常生活中的“菜谱步骤”。在这一类比中,食材对应算法的输入,提供烹饪所需的原始材料;菜品对应输出,是遵循步骤后得到的最终成果;步骤顺序与操作说明对应确定性,确保每一步动作(如“切菜”“翻炒”)都有明确指引;而烹饪完成状态则对应有限性,标志着流程的终止。通过这一生活化场景,能够清晰建立算法“通过有限、确定步骤将输入转化为输出”的本质认知,实现理论概念与现实操作的有效连接。

算法四要素核心特征

- 输入:问题的初始条件,具有明确的数据类型与范围

- 输出:与输入对应的确定性结果,满足问题需求

- 确定性:每一步操作唯一可解释,无歧义执行路径

- 有限性:在有限时间与步骤内必然终止,避免无限循环

数据结构的支撑作用

算法与数据结构的关系可类比为灵魂与肉体:算法逻辑作为解决问题的抽象思维(灵魂),必须依托数据结构这一物理实现载体(肉体)才能落地。这种依存关系决定了数据结构不仅是算法的实现基础,更深刻影响着算法的效率边界与适用场景。

具体而言,数据结构的固有特性直接约束算法的实现路径。以排序算法为例,数组凭借其连续内存空间的随机访问特性(时间复杂度O(1)),成为快速排序分区操作的理想选择——在划分过程中,算法需要频繁根据索引交换元素位置,数组的随机访问能力确保了这一过程的高效执行。与之相对,链表由于节点通过指针/引用离散存储,虽不支持随机访问,但在插入删除操作上具有优势(无需移动大量元素),因此更适合元素动态频繁调整的排序场景(如某些插入排序变体)。这两种数据结构的特性差异,导致即便针对同一排序目标,算法的实现逻辑与性能表现也会产生显著分化。

数据结构的革新更能直接突破算法效率瓶颈。以查找操作为例,传统数组的线性查找需遍历所有元素,时间复杂度为O(n),在数据规模增大时性能急剧下降;而哈希表通过哈希函数将键直接映射到存储位置,在理想情况下可实现平均O(1)的查找复杂度,彻底改变了基于比较的查找范式。这种效率跃升并非源于算法逻辑的优化,而是数据结构设计思想的突破——通过空间换时间的策略,将原本线性增长的时间复杂度压缩至常数级别,印证了数据结构创新对算法能力边界的拓展作用。

核心启示:数据结构与算法的协同优化需遵循"特性匹配"原则——算法逻辑需适配数据结构的固有特性(如随机访问vs顺序访问),而数据结构的创新则可为算法提供全新的效率维度(如哈希表对查找复杂度的突破)。

这种相互作用关系在工程实践中表现为:选择恰当的数据结构往往比优化算法细节更能带来根本性的性能提升,而对数据结构特性的深刻理解,则是设计高效算法的前提。

伪方法三要素模型

伪方法三要素模型是算法复杂度分析领域中用于系统性评估算法执行路径的理论框架,其核心在于通过 Algorithm(Problem, Scale, Input) 三要素的动态耦合关系,揭示算法行为的内在决定机制。该模型突破了传统算法分析中单一维度评估的局限,强调问题本质、规模特征与输入特性的协同作用对算法设计与执行效率的综合影响。

具体而言,三要素的内涵与作用机制如下:Problem(问题本质) 定义了算法需解决的核心目标与约束条件,如问题的确定性(明确目标 vs 模糊目标)、解空间特性(离散 vs 连续)等,构成算法设计的逻辑起点;Scale(问题规模) 表征问题空间的量化维度,通常以输入数据量(如n)或参数规模(如矩阵维度)衡量,直接决定算法时间复杂度与空间复杂度的量级;Input(输入特性) 描述输入数据的结构特征(如有序性、随机性)、分布规律(如均匀分布 vs 偏态分布)及相关性(如独立样本 vs 时序依赖),对算法实际执行效率具有显著调节作用。

三要素协同作用原理:问题本质决定算法设计的基本范式,问题规模限定算法复杂度的理论边界,输入特性则影响算法在实际场景中的效率表现。三者并非独立存在,而是通过动态交互共同塑造算法的执行路径——任一要素的变化均可能导致最优算法策略的改变。

以"图书馆找书"这一生活化场景为例,可直观阐释三要素的耦合机制:若问题(Problem)为"查找特定ISBN编号的书籍"(明确目标),规模(Scale)为小型社区图书馆(藏书量1000册),输入(Input)为已按ISBN排序的电子目录(结构化输入),则最优执行路径为通过目录二分查找直接定位书架编号(类似O(log n)复杂度算法);若问题变更为"查找近3年出版的人工智能类书籍"(模糊目标),规模扩大至国家级图书馆(藏书量100万册),输入为无分类索引的实体书堆(非结构化输入),则执行路径需调整为"按出版日期筛选→学科分类检索→主题词匹配"的多阶段流程(类似O(n)复杂度算法)。此案例清晰表明,三要素中任一维度的变化均可能引发算法执行路径与复杂度表现的显著差异。

伪方法三要素模型的理论价值在于,它为算法分析提供了从"理论设计"到"工程实践"的贯通性视角。通过系统考量问题、规模与输入的交互关系,该模型不仅有助于在算法设计阶段预判潜在性能瓶颈,亦能为不同应用场景下的算法优化提供针对性方向——例如针对大规模问题优化数据结构,针对特定输入特性设计启发式策略等,从而实现理论复杂度与实际执行效率的有机统一。

复杂度分析的底层逻辑与工程实践

时间复杂度的本质

时间复杂度的本质在于揭示算法执行效率随问题规模增长的内在规律,其核心并非精确度量执行时间,而是建立问题规模与指令执行次数之间的映射关系。这种抽象视角需要从硬件实现与算法行为两个维度进行解析。

从硬件指令层面观察,不同运算操作的执行耗时存在显著差异。例如,加法指令(ADD)通常需要1-2个时钟周期完成,而乘法指令(MUL)则需3-5个时钟周期,耗时差异可达2-5倍。尽管如此,复杂度分析仍选择忽略这类常数因子,其根本原因在于:硬件指令的绝对耗时可通过编译器优化、指令流水线技术或专用硬件加速等手段大幅抵消,而算法固有的增长趋势(如n²与nlogn)则不受具体实现环境影响,成为决定大规模问题求解效率的关键因素。

核心认知:复杂度分析关注的是当问题规模n趋近于无穷大时的极限行为。常数因子差异在小规模问题中可能显著,但在n增长过程中,增长趋势的主导作用会逐渐凸显,最终决定算法的可扩展性。

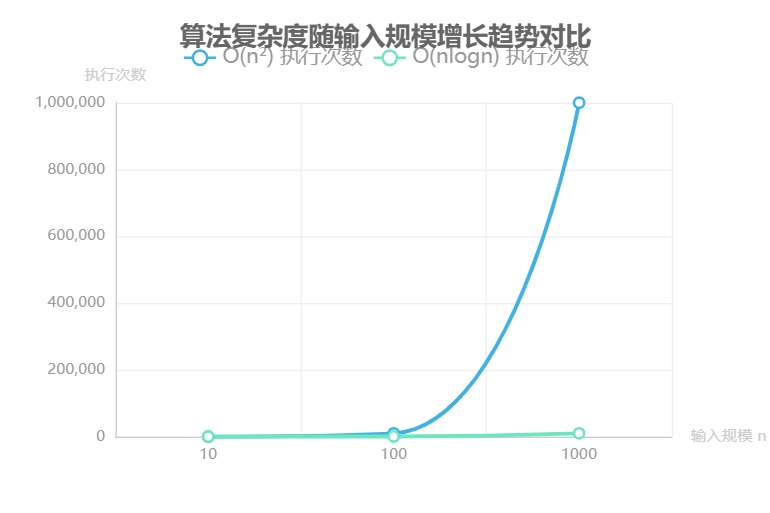

为直观展示不同复杂度的效率鸿沟,可通过Python代码模拟两种经典排序算法的指令执行计数。当问题规模n=1000时,冒泡排序(O(n²))的指令执行次数约为10⁶次,而快速排序(O(nlogn))仅需约10⁴次,两者相差近两个数量级。具体对比数据如下表所示:

| 问题规模n | 冒泡排序指令次数 | 快速排序指令次数 | 指令次数比例(冒泡/快速) |

|---|---|---|---|

| 1000 | 约10⁶次 | 约10⁴次 | 100:1 |

该对比清晰表明,随着n的增大,O(n²)复杂度算法的指令执行次数将以平方级速率增长,而O(nlogn)算法则呈现线性对数增长,这种增长趋势的差异直接导致了算法效率的本质区别。因此,时间复杂度本质上是对算法执行资源(指令次数)随问题规模变化规律的数学抽象,它超越了具体硬件环境的限制,为算法设计与优化提供了普适性的评价标准。

空间复杂度的现实意义

空间复杂度作为算法设计与系统优化的核心指标,其现实意义不仅体现在理论分析层面,更直接决定了系统在资源受限环境下的可用性与经济性。通过工程实践中的典型案例可以发现,空间资源的优化本质是对数据存储与访问模式的重构,而“按需分配”的思路则是平衡性能与成本的关键原则。

以视频流媒体服务为例,传统全量加载模式需将完整视频文件(大小为n)全部载入内存后播放,空间复杂度为O(n),这在高清视频场景下会导致设备内存溢出或加载延迟。而现代视频播放器采用的“边缓冲边播放”机制,通过流式处理(分阶段加载)将空间需求压缩至仅需缓存当前播放片段及少量预加载数据,使空间复杂度降至O(1)。这种优化的核心在于将“全量存储”转化为“按需流转”,通过时间维度的分片处理降低空间占用,既满足了用户对流畅播放的需求,又适配了移动设备有限的内存资源。

在分布式系统设计中,空间复杂度的优化进一步延伸为“时空取舍”的策略选择。Redis作为典型的内存数据库,通过将高频访问的热点数据存储于内存(空间资源),显著减少了对磁盘IO的依赖(时间开销),实现了“空间换时间”的优化。这种模式适用于电商秒杀、实时推荐等需要毫秒级响应的场景,其核心逻辑是用可控的内存成本换取服务可用性的提升。与之相对,Hadoop离线计算框架则采用“时间换空间”策略:当处理PB级数据时,通过将中间结果存储于磁盘而非内存,以更长的计算时间为代价,规避了对大规模内存集群的依赖,从而降低了硬件成本。这种取舍的本质是根据业务优先级动态调整资源分配——实时性需求优先场景倾向于空间投入,而成本敏感型场景则接受时间损耗以换取资源节约。

时空取舍的核心逻辑:在资源有限条件下,需根据业务场景优先级决策优化方向:

- 实时响应场景(如金融交易、在线游戏):优先采用“空间换时间”,通过内存缓存、预计算等方式降低延迟;

- 资源受限场景(如边缘计算、低成本服务器):倾向“时间换空间”,通过磁盘替代内存、压缩算法等方式控制资源占用。

从工程实践角度看,空间复杂度的优化并非单纯追求“最小化存储”,而是实现“需求与资源的动态匹配”。无论是视频播放的流式加载,还是分布式系统的存储策略选择,其共同逻辑在于通过精准识别数据的访问频率、时效性与规模特征,实现空间资源的按需分配。这种思路不仅降低了系统的资源浪费,更提升了架构的弹性——在硬件成本持续下降的今天,合理的空间复杂度设计仍是避免“过度工程”与“资源瓶颈”的关键平衡点。

为何时间复杂度更受关注?

在算法复杂度分析的工程实践中,时间复杂度往往比空间复杂度受到更高优先级的关注,这种倾向性源于用户体验与商业价值的直接关联,以及硬件发展的结构性失衡。从商业价值维度看,时间效率直接决定用户体验的优劣,进而影响产品竞争力。Amazon的研究数据显示,页面加载每延迟1秒会导致转化率下降7%,这一量化关系清晰揭示了"时间效率→用户体验→商业价值"的传导链条——算法的时间复杂度优化能够直接降低响应延迟,而延迟的累积将形成用户流失的临界点。

从硬件发展的历史维度看,计算资源的增长呈现显著的不均衡性。2000年至2023年间,CPU主频提升约10倍,其增长受限于物理定律(如量子隧穿效应、散热极限)进入瓶颈期;而同期内存容量增长约1000倍,存储介质的迭代(从DDR到DDR5)和成本下降使得空间资源具备更高的弹性扩容能力。这种硬件发展的结构性差异,使得工程实践中形成"时间优先于空间"的决策原则:当算法面临时间与空间复杂度的权衡时,通常优先保障时间效率——空间资源可通过增加内存、分布式存储等方式线性扩容,而时间瓶颈受限于CPU算力的物理上限,其优化难度随规模增长呈指数级上升,且直接影响用户留存率。

核心结论:时间复杂度的优先性源于双重约束——商业层面的用户留存压力与硬件层面的算力增长瓶颈。相较于可通过资金投入缓解的空间资源限制,时间效率的优化具有不可替代性,这构成了算法设计中"时间优先"原则的底层逻辑。

复杂度优化的两种路径之争

底层指令优化的局限性

底层指令优化(如循环展开、寄存器变量分配等)作为提升程序性能的传统手段,其效果正面临日益严峻的物理瓶颈。这一局限性首先源于摩尔定律的放缓——近年来CPU主频提升已进入平台期,从4GHz到5GHz的演进仅实现25%的性能增长,硬件层面的优化空间显著收窄。当硬件性能提升无法满足数据规模增长需求时,算法复杂度对程序效率的决定性作用愈发凸显。

通过对比实验可直观观察这一现象:在处理n=10万的数据集时,采用手动优化(包括循环展开、寄存器变量等常数级优化手段)的C语言冒泡排序实现,耗时达到20秒;而未经过底层优化的Python归并排序(理论复杂度为O(nlogn))仅需0.1秒完成相同任务。两者的性能差距高达200倍,其核心原因在于算法复杂度级别的本质差异——冒泡排序的O(n²)复杂度随数据规模增长呈现平方级耗时增长,而归并排序的O(nlogn)复杂度增长趋势更为平缓。

关键发现:底层指令优化仅能改善常数因子(如将O(n²)优化为O(kn²),k<1),无法改变算法复杂度的数学阶数。当n超过临界规模后,复杂度级别的优势将完全覆盖硬件优化带来的增益,这正是Python归并排序能超越C语言优化冒泡排序的根本原因。

这一结果揭示了计算机性能优化的核心原则:算法复杂度的数学天花板远高于硬件优化的物理天花板。在大规模数据处理场景中,优先选择低复杂度算法比单纯追求底层指令优化更具战略意义,后者无法突破复杂度级别的固有限制。因此,系统设计需建立"复杂度优先"的优化理念,通过算法革新而非单纯硬件调优应对数据规模的指数级增长挑战。

数学模型优化的优越性

在算法设计领域,数学模型的优化往往带来颠覆性的效率提升,最短路径问题中的算法对比为这一优越性提供了典型例证。以求解图中节点间最短路径的经典场景为例,Floyd - Warshall算法采用三重循环设计,其时间复杂度为O(n³),其中n代表图中节点数量;而经过堆优化的Dijkstra算法,时间复杂度可降至O(m + nlogn)(m为图中边数)。当处理规模达到n = 1000的节点网络时,两种算法的效率差异呈现指数级分化:Floyd - Warshall算法需要执行约10⁹次基本操作,在普通硬件环境下可能导致运算超时;而堆优化的Dijkstra算法仅需约10⁴次操作,可在毫秒级时间内完成计算。这种从10⁹到10⁴的操作量锐减,直观展现了数学模型优化对算法性能的决定性作用。

核心差异解析:Floyd - Warshall算法通过枚举所有节点对的中间节点实现全局路径更新,其立方级复杂度随数据规模增长呈爆炸式扩张;而Dijkstra算法借助贪心策略与堆数据结构,每次迭代仅处理当前最短路径节点,将复杂度从多项式级优化为近线性级,这种数学层面的逻辑重构是效率跃迁的根本原因。

算法复杂度作为衡量效率的核心指标,其价值不仅体现在理论层面,更在工程实践中成为客观评判标准。以LeetCode等算法评测平台为例,其采用时间复杂度而非硬件配置(如CPU型号、内存容量)作为评判依据,本质是基于复杂度的固有属性:算法的时间复杂度由其逻辑结构唯一确定,不受运行环境、硬件性能等外部因素干扰。例如,同一O(n²)复杂度的算法,在高性能服务器与普通个人电脑上的绝对运行时间可能相差10倍,但复杂度指标始终保持一致。这种特性确保了不同开发者提交的算法能够在统一标准下进行公平比较,避免了因硬件差异导致的评判偏差,使算法设计的优劣评价回归到数学逻辑本身。

工程实践启示:复杂度分析构建了算法性能的"理论天花板"。在大规模数据处理场景中(如百万级节点网络、亿级数据排序),低复杂度算法(如O(nlogn))与高复杂度算法(如O(n²))的实际运行效率差距可达数千倍,这种差距无法通过硬件升级弥补,凸显了数学模型优化在工程实践中的不可替代性。

复杂度分析的认知误区与拓展讨论

平均复杂度vs渐近线

在算法复杂度分析中,存在一个普遍的认知误区,即简单地将“复杂度”等同于算法的最坏情况复杂度。这种简化理解往往忽略了实际工程场景中输入数据的分布特性与算法行为的动态关系,可能导致对算法性能的误判。以经典的快速排序算法为例,其复杂度表现深刻揭示了这种认知偏差的影响:当输入数据为完全有序数组时,若每次选择最左侧(或最右侧)元素作为基准值(pivot),会导致数组分区极度失衡,递归深度退化为O(n),最终时间复杂度劣化为O(n²);而在随机分布的数组输入下,快速排序的平均时间复杂度则稳定在O(nlogn)。这种显著差异直接解释了为何工业界在算法选型时,更倾向于关注**期望复杂度(平均复杂度)**而非理论上的严格上下界——后者仅代表极端输入下的性能边界,而前者更贴近真实数据环境中的平均表现。

关键认知:算法复杂度分析需建立在对输入特性的理解之上。脱离实际数据分布的“最坏情况崇拜”,可能导致对算法实用性的误判。工程实践中,平均复杂度与输入数据的统计特性(如随机性、有序性)的关联,往往比孤立的渐近符号更具决策价值。

为弥合理论最坏情况与工程实用性之间的鸿沟,随机化算法提供了有效的解决方案。通过在算法执行过程中引入随机性(如快速排序中随机选择基准值),可以将最坏情况发生的概率降至极低水平。概率分析工具显示,随机化快速排序通过均匀随机选择pivot,其最坏情况(O(n²))出现的概率可被严格控制在1/n²以下——对于n=10⁴的输入规模,该概率仅为10⁻⁸,在实际工程场景中已属于可忽略的极端事件。这种通过随机性“平滑”最坏情况的策略,使得算法在保持理论平均复杂度优势的同时,具备了极高的工程可靠性。

综上,平均复杂度与渐近线分析的辩证关系揭示了算法设计的核心原则:复杂度分析必须与输入数据的实际分布特性相结合。单纯依赖渐近符号(如O记号)可能掩盖算法在典型场景下的真实性能,而通过随机化等技术手段优化极端情况的概率分布,则能在理论严谨性与工程实用性之间取得平衡。这种认知对于指导高性能算法的设计与选型具有重要意义,尤其在大规模数据处理、实时系统等对稳定性要求严苛的领域。

工程实践中的权衡艺术

工程实践中,算法复杂度的优化并非单纯追求理论最优,而是需在时间效率与空间资源之间进行系统性权衡,这种权衡艺术体现在对具体业务场景的深度理解与资源约束的动态适配中。构建科学的决策框架(如“时空取舍决策树”)是实现这一平衡的关键方法论。

时空取舍决策树的核心在于根据业务特征选择优化方向。当面临高频查询场景(如电商平台的商品搜索功能),用户对响应速度有严苛要求,此时采用空间换时间策略更为合理。哈希表通过额外存储索引结构,将查询时间复杂度从线性级降至 O(1),虽增加了存储空间开销,但显著提升了用户体验。相反,在存储资源受限的场景(如嵌入式系统或低配置物联网设备),时间换空间策略成为优选。康托展开算法通过数学映射关系,将多维状态压缩为单值整数,用计算时间的增加换取存储空间的节省,在资源受限环境中展现出独特价值。

时空取舍决策树核心原则:高频访问场景优先以空间换时间(如哈希表),资源受限场景优先以时间换空间(如康托展开),选型需与业务吞吐量、硬件配置形成动态匹配。

在复杂度优化过程中,另一个关键维度是对投入产出比的量化评估。随着优化程度的深入,往往呈现边际递减效应,即每单位开发投入带来的效率提升逐渐降低。以搜索引擎索引构建为例,其复杂度优化过程清晰展现了这一规律:

| 优化阶段 | 效率提升倍数 | 开发时间投入 | 单位时间效率提升 |

|---|---|---|---|

| O(n²)→O(nlogn) | 100 | 1 周 | 100 倍/周 |

| O(nlogn)→O(n) | 10 | 4 周 | 2.5 倍/周 |

从 O(n²) 到 O(nlogn) 的优化阶段,仅需 1 周开发时间即可实现 100 倍效率提升,单位时间投入产出比高达 100 倍/周;而进一步从 O(nlogn) 优化至 O(n) 时,尽管效率仍有 10 倍提升,但开发时间需 4 周,单位时间投入产出比降至 2.5 倍/周,降幅达 97.5%。这种非线性变化表明,工程实践中需建立“优化阈值”意识,避免陷入“过度优化”陷阱——当边际收益无法覆盖边际成本时,应优先考虑业务实际需求而非理论最优。

复杂度优化边际递减规律:随着算法复杂度从多项式级向线性级优化,单位开发投入产生的效率提升呈现指数级衰减。工程实践中应建立量化评估模型,当优化投入产出比低于业务阈值时,需暂停优化或转向其他瓶颈环节。

综上,算法复杂度的工程化应用本质是多维约束下的动态平衡艺术。通过时空取舍决策树实现场景化选型,结合边际效应分析把控优化边界,才能在技术可行性与业务价值之间找到最优解。

实战案例与可视化证明

算法可视化工具

算法可视化工具是连接理论复杂度分析与实际执行效率的重要桥梁,VisuAlgo 平台作为该领域的典型工具,通过动态步骤演示将抽象的算法流程转化为直观的视觉呈现。其核心价值在于帮助学习者观察不同复杂度级别的算法在相同输入规模下的行为差异,尤其适合理解排序算法的效率瓶颈。

在分析排序算法时,选择输入规模 n=100 的数据集进行对比演示具有代表性:冒泡排序(时间复杂度 O(n²))在执行过程中需完成约 5000 次比较操作,其关键节点在于外层循环与内层循环的嵌套结构——每轮外层循环仅能确定一个最大值的最终位置,而内层循环需对未排序部分进行完整扫描,导致比较次数随数据规模呈平方级增长。相比之下,快速排序(平均时间复杂度 O(n log n))通过分区操作将问题规模递归分解,仅需约 500 次比较即可完成排序,其效率优势源于每次分区能将数据划分为独立子序列,减少重复比较。归并排序(时间复杂度 O(n log n))则以分治合并为核心,虽需约 600 次比较(略多于快排),但通过稳定的分治策略避免了快排在最坏情况下的性能退化。

关键数据对比

- 冒泡排序(O(n²)):约 5000 次比较,核心瓶颈为嵌套循环的重复扫描

- 快速排序(O(n log n)):约 500 次比较,效率核心为分区操作的规模分解

- 归并排序(O(n log n)):约 600 次比较,稳定性能依赖分治合并策略

通过 VisuAlgo 的动态演示可直观发现:当 n 从 100 增至 1000 时,冒泡排序的比较次数将激增至约 50 万次,而快排与归并排序仅需约 1 万次(n log n 增长特性)。这种可视化对比不仅验证了理论复杂度分析的结论,更强化了“算法效率本质由复杂度级别决定”的认知——选择 O(n log n) 级别的算法,即使在常数因子上存在细微差异(如快排 500 次 vs 归并 600 次),其整体效率仍远优于 O(n²) 级别算法。

代码实证环节

为直观验证算法复杂度理论中不同阶数复杂度随输入规模增长的变化规律,本节通过代码实现complexity_demo函数,模拟不同复杂度算法的执行次数计算,并通过实验数据对比展示高阶复杂度的增长特性。

代码实现与调用逻辑

首先需导入数学计算库math以支持对数运算,核心函数complexity_demo接收输入规模n作为参数,分别计算平方阶复杂度(O(n²))和线性对数阶复杂度(O(nlogn))的理论执行次数。具体实现如下:

python

import mathdef complexity_demo(n):"""模拟不同复杂度算法的执行次数计算"""# 计算O(n²)复杂度的执行次数(n的平方)o_n_squared = n ** 2# 计算O(nlogn)复杂度的执行次数(n乘以log2(n),取整数)o_n_log_n = int(n * math.log2(n))return o_n_squared, o_n_log_n# 测试不同输入规模下的复杂度表现

n_values = [10, 100, 1000]

results = []

for n in n_values:o_n2, o_nlogn = complexity_demo(n)results.append([n, o_n2, o_nlogn])

实验结果与对比分析

通过调用上述函数,分别获取输入规模n=10、n=100和n=1000时的复杂度执行次数,结果如下表所示:

| 输入规模 n | O(n²) 执行次数 | O(nlogn) 执行次数 |

|---|---|---|

| 10 | 100 | 33 |

| 100 | 10000 | 664 |

| 1000 | 1000000 | 9965 |

关键发现:当输入规模n从10增长至1000(扩大100倍)时,O(n²)复杂度的执行次数从100次增长至100万次(扩大10000倍),呈现指数级膨胀;而O(nlogn)复杂度仅从33次增长至9965次(扩大约302倍),增长速率显著低于平方阶复杂度。这一数据直观验证了算法复杂度理论中"高阶复杂度随输入规模增长呈现非线性膨胀"的核心结论。

实验数据表明,在算法设计中选择低阶复杂度(如O(nlogn))对系统性能的优化效果随数据规模扩大而愈发显著,尤其在大规模数据处理场景中,复杂度阶数的差异可能导致系统响应时间呈现数量级差距。

面试高频考点

在算法面试中,复杂度分析能力是衡量候选人问题解决能力的核心指标之一。掌握系统化的复杂度分析方法论,能够帮助候选人快速定位问题瓶颈并设计优化方案。本文总结的"三板斧"分析框架,可有效应对多数面试场景下的复杂度拆解与优化问题。

第一板斧:循环嵌套层数对应多项式复杂度。算法中循环结构的嵌套层数直接决定了时间复杂度的多项式阶数,例如单层循环对应O(n)复杂度,双层嵌套循环对应O(n²)复杂度,三层嵌套则通常对应O(n³)复杂度。这种对应关系源于每层循环的执行次数相乘效应,如双层循环中外层执行n次、内层平均执行n次时,总操作次数为n×n=n²。在面试中,可通过直接观察循环嵌套深度初步判断算法的基础复杂度量级。

第二板斧:递归树深度对应对数/线性复杂度。递归算法的时间复杂度可通过分析递归树的深度与每层节点数分布来确定。当递归过程中问题规模按固定比例(如二分)缩减时,递归树深度通常为对数级,例如二分查找的递归树深度为log₂n,对应O(logn)复杂度;而当问题规模线性缩减(如每次减1)时,递归树深度为线性级,对应O(n)复杂度。这种分析方法将递归过程可视化,有助于直观理解复杂度来源。

第三板斧:主定理用于求解分治算法复杂度。对于形如T(n) = aT(n/b) + f(n)的分治算法递归式,可直接应用主定理快速求解复杂度。其中a为子问题数量,n/b为子问题规模,f(n)为合并子问题的代价。例如当T(n) = 2T(n/2) + O(n)时(如归并排序),满足主定理第二种情况,解得复杂度为O(nlogn);当T(n) = 4T(n/2) + O(n)时(如Strassen矩阵乘法),则满足第一种情况,复杂度为O(n²)。主定理提供了分治算法复杂度计算的标准化工具,避免了手动展开递归式的繁琐过程。

结合具体面试例题,可清晰演示"三板斧"的应用流程。以"两数之和"问题为例,初始暴力解法采用双层循环遍历所有数对,根据第一板斧直接判断复杂度为O(n²);优化时通过引入哈希表存储已遍历元素,将内层O(n)查找降为O(1),从而消除一层循环,使整体复杂度降至O(n)。这一优化路径体现了通过数据结构减少循环嵌套层数的典型思路。

另一经典例题"最长回文子串"中,中心扩展法需遍历n个中心位置,每个中心可能扩展O(n)次,根据第一板斧判定为O(n²)复杂度;而Manacher算法通过预处理字符串(插入特殊字符统一奇偶长度)和利用回文对称性记录已计算信息,将扩展过程中的重复比较转化为常数时间判断,最终实现O(n)线性复杂度。此案例展示了通过算法设计减少冗余计算,突破多项式复杂度界限的优化路径。

面试解题标准化路径:1. 基于"三板斧"初步判定初始解法复杂度(循环嵌套→多项式阶/递归深度→对数/线性阶/分治→主定理);2. 定位复杂度瓶颈(如高次循环、重复计算、冗余查找);3. 针对性优化(哈希表降查找复杂度/动态规划存中间结果/数学性质减少计算量);4. 验证优化后复杂度是否符合要求(通过"三板斧"反向校验)。

通过上述方法论与例题分析可见,"三板斧"框架为算法复杂度分析提供了可复用的思维模型,帮助候选人在面试中快速建立从问题分析到优化实现的完整路径,显著提升解题效率与准确性。

结语:从复杂度分析到计算思维

算法复杂度分析作为计算机科学的基石,其本质在于构建数学模型对问题规模与资源消耗之间的映射关系进行量化描述。这种量化思维不仅是评估算法效率的工具,更是贯穿问题定义、方案设计到系统实现全流程的计算思维核心载体。在实际工程实践中,它要求开发者在动手编码前,通过对时间复杂度(如 O(n)、O(log n))和空间复杂度的预判,识别潜在的性能瓶颈,从而在根源上避免“事后优化”的被动局面——这种从问题本质出发的系统性思考,正是区分技术实现者与解决方案设计者的关键标志。

从理论深度到工程落地,复杂度分析的认知提升需要系统化的知识体系支撑。《算法导论》 作为理论经典,通过严格的数学证明与抽象模型构建,帮助学习者掌握渐近分析、递归树、主定理等底层分析方法,建立对复杂度本质的深刻理解;而 《编程珠玑》 则从工程实践视角出发,通过真实场景中的问题优化案例(如数据压缩、搜索优化、内存管理),展示如何将复杂度理论转化为可落地的代码策略,实现理论与实践的有机衔接。二者共同构成了从“认知”到“应用”的完整学习路径。

优秀工程师的核心竞争力,从来不在于“能写出可运行的代码”,而在于“能在编码前通过复杂度分析设计出高效方案”。这种以量化分析为先导的思维方式,确保系统在面对数据规模增长、业务复杂度提升时仍能保持稳健性能——这正是“算法是灵魂”这一命题的终极体现:算法的价值不仅在于解决问题,更在于以最优资源消耗解决问题,而复杂度分析则是守护这一灵魂的“理性标尺”。

当我们将复杂度分析内化为一种本能的思维习惯,便实现了从“技术执行者”到“系统设计者”的认知跃迁。在数据爆炸的时代,这种思维能力将成为应对复杂问题、构建高效系统的核心素养,也是计算机科学领域持续创新的底层驱动力。