介电常数何解?

一、介电常数的定义

介电常数(Dielectric Constant,简称 ε),又称电容率,是衡量介质在电场中储存电荷能力的核心物理量。其数值通常以真空介电常数 ε₀(ε₀≈8.854×10⁻¹² F/m)为基准,实际介质的相对介电常数 εr = ε/ε₀,因此行业内常提及的 “介电常数” 均指相对介电常数。

在 PCB(印制电路板)领域,介电常数直接关联板材对高频信号传输的影响,具体体现在信号传播速度与信号完整性两大维度:当高频信号在 PCB 传输线中传输时,介电常数越小,信号传播速度越快;同时,介电常数的稳定性会直接影响信号衰减、串扰等关键性能 —— 若介电常数随频率、温度等环境因素波动较大,会导致信号传输质量下降,进而影响整个电子设备的正常运行。

二、常规 PCB 板材对应的介电常数

不同类型的 PCB 板材,因基材成分、制造工艺存在差异,介电常数也呈现明显区别。以下为常见 PCB 板材在 1GHz 频率下的常规介电常数(特殊说明除外):

2.1 FR-4 板材

FR-4 是当前应用最广泛的 PCB 基材,由环氧树脂与玻璃纤维布复合而成,兼具良好的机械性能、电气性能与性价比,广泛适配民用电子设备(如计算机、手机、家用电器等)。

- 常规 FR-4 板材:介电常数通常为 4.2 - 4.8,在中低频信号传输场景(如 MHz 级以下)中性能稳定,可满足消费电子、工业控制等领域的基础信号传输需求,是目前此类场景的主流选择。

- 高频 FR-4 板材:针对几 GHz 以下的中高频信号传输需求,厂家通过优化树脂成分与玻璃纤维布结构降低介电常数,其介电常数一般为 3.8 - 4.2,适用于 4G 通信设备、汽车电子控制模块等对信号质量有一定要求的场景。

2.2 PTFE(聚四氟乙烯)板材

PTFE 板材属于氟塑料类基材,具备优异的高频电气性能、耐高低温性与化学稳定性,是高频、微波领域的核心选择,广泛应用于雷达、卫星通信、射频识别(RFID)等高端电子设备。

- 纯 PTFE 板材:介电常数极低,仅为 2.0 - 2.2,且频率稳定性极佳 —— 即使在 10GHz 以上高频环境中,介电常数波动仍极小,能有效减少信号衰减与延迟,保障高频信号传输质量。

- 填充型 PTFE 板材:为改善纯 PTFE 板材的机械性能(如提升硬度、降低热膨胀系数),会添加玻璃纤维、陶瓷粉等填充材料:添加玻璃纤维后,介电常数为 2.5 - 3.0;添加陶瓷粉时,介电常数随陶瓷粉种类与添加量变化,通常为 3.0 - 4.5,可根据具体应用场景的性能需求灵活选择。

2.3 PI(聚酰亚胺)板材

PI 板材拥有出色的耐高温性能(长期使用温度可达 260℃以上),同时具备良好的机械强度与电气绝缘性,主要用于高温环境下的电子设备,如航空航天电子、汽车发动机控制系统、大功率 LED 照明驱动板等。

- 常规 PI 板材:介电常数为 3.4 - 3.8,在中高频信号传输与高温工作环境中,能保持稳定的电气性能与结构完整性,满足高温设备对板材的严苛要求。

- 低介电 PI 板材:通过树脂改性(如引入氟元素、构建多孔结构)降低介电常数,其数值为 2.8 - 3.2,适用于高温高频场景中对信号传输速度与完整性要求较高的设备(如航空航天高频通信模块)。

2.4 PPO(聚苯醚)板材

PPO 板材具备良好的高频电气性能、低吸水性与优异的尺寸稳定性,且成本低于 PTFE 板材,在中高频通信设备、工业精密控制电路等领域有一定应用。

- 纯 PPO 板材:介电常数为 2.5 - 2.8,介电损耗较小,在高频信号传输过程中能量损耗少,能保障信号有效传输。

- 改性 PPO 板材:为优化加工性能与机械强度,会对 PPO 进行改性处理,改性后介电常数略有上升,为 2.8 - 3.2,可根据实际场景的性能与成本平衡需求选择。

三、介电常数的应用

介电常数作为 PCB 板材的核心电气参数,在 PCB 设计、制造及电子设备性能保障中发挥关键作用,具体应用场景如下:

3.1 PCB 传输线设计

在 PCB 设计中,传输线(如微带线、带状线)的特性阻抗是决定信号传输质量的核心参数,而介电常数是计算特性阻抗的关键依据。以微带线为例,其特性阻抗计算公式为:

Z₀ = (60/√εr_eff) × ln [(8h/w) + (w/(4h))]

式中,Z₀为特性阻抗,εr_eff 为有效介电常数(与板材介电常数 εr、传输线几何尺寸相关),h 为介质层厚度,w 为传输线宽度。

设计时需结合目标特性阻抗与板材介电常数,确定传输线宽度、介质层厚度等参数:若介电常数选择不当或计算偏差,会导致特性阻抗与设计值不符,引发信号反射、衰减等问题 —— 例如在高速数字电路中,阻抗不匹配会导致信号过冲、振荡,造成数据传输错误,降低电路可靠性。

3.2 信号完整性分析

在高频、高速电子设备中,信号完整性(SI)(含信号延迟、衰减、串扰、时序抖动)是衡量设备性能的核心指标,介电常数对其影响显著:

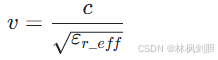

- 信号延迟:信号在 PCB 中的传播速度 v 与介电常数平方根成反比,即 v = c/√εr(c 为真空中的光速,约 3×10⁸ m/s)。介电常数越大,传播速度越慢,延迟越严重 —— 在 DDR4 内存接口(传输速度达数 Gb/s)中,若板材介电常数过大,会导致信号延迟超出时序要求,直接影响内存读写性能。

- 信号衰减:介电常数的损耗因子(tanδ,即介电损耗角正切)与介电常数相关,损耗因子越大,信号传输过程中能量损耗越多,衰减越明显。在 5G 基站、卫星通信设备等高频远距离传输场景中,介电损耗过大会导致信号强度大幅下降,影响通信质量与覆盖范围。

- 串扰:相邻传输线的信号干扰(串扰)与介电常数分布均匀性相关:若板材介电常数分布不均,会导致传输线间电场分布不规则,增加串扰风险。在高密度 PCB(传输线间距小)设计中,选择介电常数均匀的板材是降低串扰的关键措施之一。

3.3 PCB 板材选型

介电常数是 PCB 板材选型的核心依据,需结合电子设备的工作频率、信号传输速度、工作环境等因素综合判断:

- 低频、低速场景(如家用电器控制板、玩具电子电路):工作频率低于 MHz 级,信号传输速度慢,对介电常数要求低,选择常规 FR-4 板材即可平衡性能与成本。

- 中高频、中高速场景(如 4G 手机主板、汽车导航系统):工作频率低于几 GHz,信号速度为几百 Mb/s - 几 Gb/s,需选择介电常数稳定的高频 FR-4 或 PPO 板材,保障信号质量。

- 高频、高速场景(如 5G 基站、雷达设备):工作频率高于 10GHz,信号速度达数十 Gb/s,需选择低介电、低损耗的 PTFE 或低介电 PI 板材,减少信号延迟与衰减。

- 高温场景(如航空航天电子、发动机控制模块):优先选择耐高温的 PI 板材,同时结合信号频率需求,匹配常规或低介电 PI 板材,确保高温环境下的性能稳定。

四、介电常数的使用范围

介电常数的适用范围由 PCB 板材类型、设备工作条件(频率、温度、湿度)及应用场景共同决定,不同因素的影响如下:

4.1 频率范围

不同板材的介电常数随频率变化规律不同,需根据设备工作频率选择适配范围:

- 低频范围(<1MHz):多数板材介电常数稳定,如常规 FR-4 的介电常数保持在 4.2 - 4.8,频率依赖性对信号传输影响小,适用于电源电路、低频控制电路等场景。

- 中频范围(1MHz - 1GHz):部分板材介电常数开始下降(如常规 FR-4),而高频 FR-4、PPO 板材的频率稳定性更优,适用于中高频通信设备、工业自动化控制电路等。

- 高频范围(1GHz - 10GHz):板材介电常数的频率依赖性显著增强,介电损耗上升,需选择 PTFE、低介电 PI 等低介、高稳定性板材,适配雷达、5G 基站等设备。

- 微波及以上范围(>10GHz):对板材介电性能要求极高,仅纯 PTFE 等特种板材可满足 —— 其介电常数保持在 2.0 - 2.2,介电损耗极小,是微波通信、射频微波电路的核心选择。

4.2 温度范围

温度通过影响板材分子结构与极化特性,改变介电常数,不同板材的温度适用范围如下:

- 常规温度范围(-40℃ - 85℃):民用电子设备(手机、计算机、家用电器)的主流工作温度,常规 FR-4、PPO 板材在此范围内介电常数波动小,可满足设备需求。

- 中高温范围(85℃ - 200℃):工业设备、汽车发动机舱内设备的工作温度(如发动机控制模块温度达 125℃以上),需选择 PI、高频 FR-4 等耐高温板材,确保介电性能稳定。

- 高温范围(>200℃):航空航天、石油勘探等极端环境的工作温度(可达 300℃以上),需选择高性能 PI、陶瓷基复合材料等特种板材,保障高温下的介电与结构稳定性。

4.3 湿度范围

湿度会导致板材吸水(水的介电常数约 80),进而使板材介电常数升高、介电损耗增加,不同湿度下的使用要求如下:

- 低湿度环境(相对湿度 < 60%):室内电子设备(如计算机、办公设备)的常见环境,常规 FR-4、PPO、PTFE 板材吸水性低,介电性能稳定,可直接使用。

- 中湿度环境(相对湿度 60% - 85%):部分潮湿室内场景(如南方梅雨季节),常规 FR-4 等吸水性较强的板材会轻微吸水,需通过涂覆防潮漆、密封封装等措施防潮,或选择 PTFE、改性 PI 等低吸水板材。

- 高湿度环境(相对湿度 > 85%):户外淋雨、潮湿工业车间等场景,板材吸水风险高,需选择 PTFE 等极低吸水板材,并配合严格的密封防水设计(如户外通信基站的 PCB),避免介电性能恶化。

五、信号传输速度

信号在介质板中传输时,其本质是电磁波的传播过程 —— 高频信号的电场与磁场在介质板内部及表面交替激发,形成沿传输线(如微带线、带状线)延伸的电磁波。介质板的介电常数(εr)通过改变电磁场的传播环境,直接影响信号传输速度:

从物理本质来看,介电常数反映了介质对电场的 “阻碍” 能力 —— 介电常数越大,介质极化过程(分子电荷在电场作用下重新排列)消耗的能量越多,电磁场的传播速度越慢。二者的定量关系遵循电磁波在介质中的传播速度基本公式,这也是所有计算方法的核心依据。

六、基于介电常数的理论速度推导

6.1 理想无耗介质中的传输速度

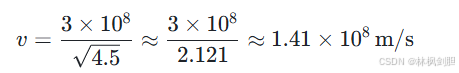

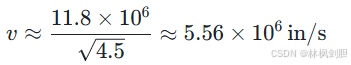

在理想无耗介质(无介电损耗、无导体损耗)中,信号传输速度(v)仅由介质的相对介电常数(εr)决定,计算公式源于电磁波在介质中的传播规律:

![]()

其中:

c为真空中的光速,取值约 3×10^8m/s(或 11.8×10^6in/s,PCB 设计中常用英制单位);

可见,介电常数越小,信号传输速度越快 —— 这也是高频、高速设备(如 5G 基站、雷达)优先选择 PTFE、低介电 PI 等低 εr 板材的核心原因。

6.2 实际 PCB 传输线中的有效介电常数修正

上述理想公式适用于 “无限大介质” 场景,但实际 PCB 中的传输线(如微带线)并非完全被介质包裹:以微带线为例,其结构为 “导体带 - 介质板 - 接地平面”,电场一部分分布在介质板内部(εr 区域),另一部分分布在介质板上方的空气中(εr≈1)。因此,需引入 “有效介电常数(εr_eff)” 修正实际传输速度,使其更贴合工程实际。

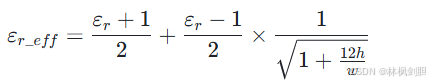

6.2.1微带线的有效介电常数与传输速度

微带线的有效介电常数综合了空气与介质板的介电贡献,计算公式为:

其中:

εr为介质板的相对介电常数;

h为介质板厚度(即传输线导体带与接地平面的距离);

w为传输线导体带的宽度。

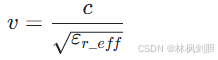

修正后的微带线信号传输速度公式为:

修正后的微带线信号传输速度公式为:

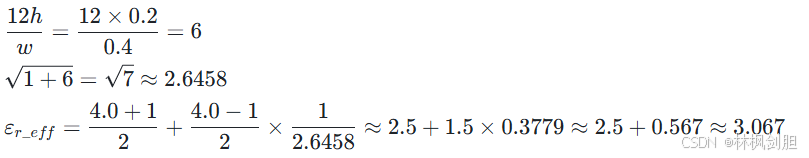

计算示例(微带线场景):

以高频 FR-4 板材(εr=4.0)为例,若介质板厚度h=0.2mm,传输线宽度w=0.4mm,

第一步,计算有效介电常数:

第一步,计算有效介电常数:

第二步,计算传输速度:

![]()

对比理想无限大介质场景(εr=4.0时,v≈1.5×10^8m/s),可见实际微带线因空气层的存在,有效介电常数降低,传输速度更快。

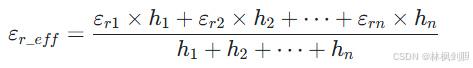

6.2.2 带状线的有效介电常数与传输速度

带状线的结构为 “上下接地平面 - 中间介质板 - 导体带”,导体带完全被介质包裹,电场几乎全部分布在介质中,因此其有效介电常数近似等于介质板的实际介电常数(\( \varepsilon_{r\_eff} \approx \varepsilon_r \)),传输速度可直接用理想公式计算:

仅当介质板存在分层(如不同 εr 的基材叠加)时,才需根据各层介质的厚度与介电常数加权计算有效介电常数,公式为:

其中h1,h2,…,hn为各层介质的厚度,εr1,εr2,…,εrn为对应层的介电常数。

七、实际应用中的关键影响因素与修正

在工程实践中,除介电常数外,还有多个因素会影响信号传输速度,需在计算时额外考量:

7.1 介电常数的频率依赖性

如本报告第二部分所述,多数 PCB 板材的介电常数随频率升高而略有下降(如常规 FR-4 在 1MHz 时 εr≈4.8,在 10GHz 时 εr≈4.2)。因此,计算传输速度时需使用 “对应工作频率下的介电常数”,而非静态介电常数 —— 例如,设计 5G 毫米波(28GHz)设备时,需采用 PTFE 板材在 28GHz 下的 εr(约 2.15),而非低频下的 2.1,否则会导致速度计算偏差。

7.2 介质损耗的影响

当信号频率较高(如 > 1GHz)时,介质损耗(tanδ)会导致电磁波能量部分转化为热能,虽不直接改变传输速度的理论值,但会使信号波形失真、幅度衰减,间接影响 “有效传输速度” 的测量与判断。因此,在高频场景下,需同时选择低 εr、低 tanδ 的板材(如纯 PTFE,tanδ<0.001),以确保速度与信号质量的双重稳定。

7.3 传输线尺寸的制造偏差

微带线的宽度(w)、介质板厚度(h)在 PCB 制造过程中会存在 ±10% 左右的偏差(如设计 w=0.4mm,实际可能为 0.36-0.44mm),这会导致有效介电常数的计算偏差,进而影响传输速度。因此,在精密高速设计(如 DDR5 内存接口)中,需:

7.3.1 选择制造公差小的 PCB 厂商(如 ±5% 以内的尺寸精度);

7.3.2 计算时采用 “最坏情况” 的尺寸偏差(如 w 取最小值、h 取最大值,或反之),评估速度波动范围,确保时序裕量。

八、工程计算工具与实操建议

8.1 常用计算工具

8.1.1 公式手动计算:适用于简单场景(如带状线、标准微带线),需准确获取板材的 εr(对应频率下)、传输线尺寸参数;

8.1.2 PCB 设计软件集成工具:主流 EDA 软件(如 Altium Designer、Cadence Allegro)均内置 “传输线计算器”,输入板材 εr、频率、传输线类型(微带线 / 带状线)、尺寸后,可自动计算有效介电常数与传输速度,精度满足多数工程需求;

8.1.3 专业仿真工具:对于复杂结构(如差分传输线、弯曲传输线),需使用电磁仿真软件(如 ANSYS HFSS、CST Microwave Studio),通过三维建模与电磁场求解,得到更精准的传输速度与信号完整性分析结果。

8.2 实操建议

8.2.1 优先参考板材厂商数据:获取板材厂商提供的 “介电常数 - 频率曲线”(如罗杰斯公司的 RO4350B 板材手册),确保使用正确的 εr 值;

8.2.2 分阶段验证:设计初期用 EDA 工具估算速度,确定板材与传输线尺寸;原型制作后,通过矢量网络分析仪(VNA)测量传输线的相位延迟(τ),再根据传输线长度(L)反推实际速度(v = L/τ),与理论计算值对比,修正模型;

8.2.3 时序预算关联:将计算得到的传输速度与系统时序预算结合(如信号传输距离 L=10cm,v=1.5×10^8 m/s,则延迟 τ= L/v ≈ 0.67ns),确保各模块间的时序匹配,避免因速度偏差导致的时序错误。