Linux kernel arm64 启动流程

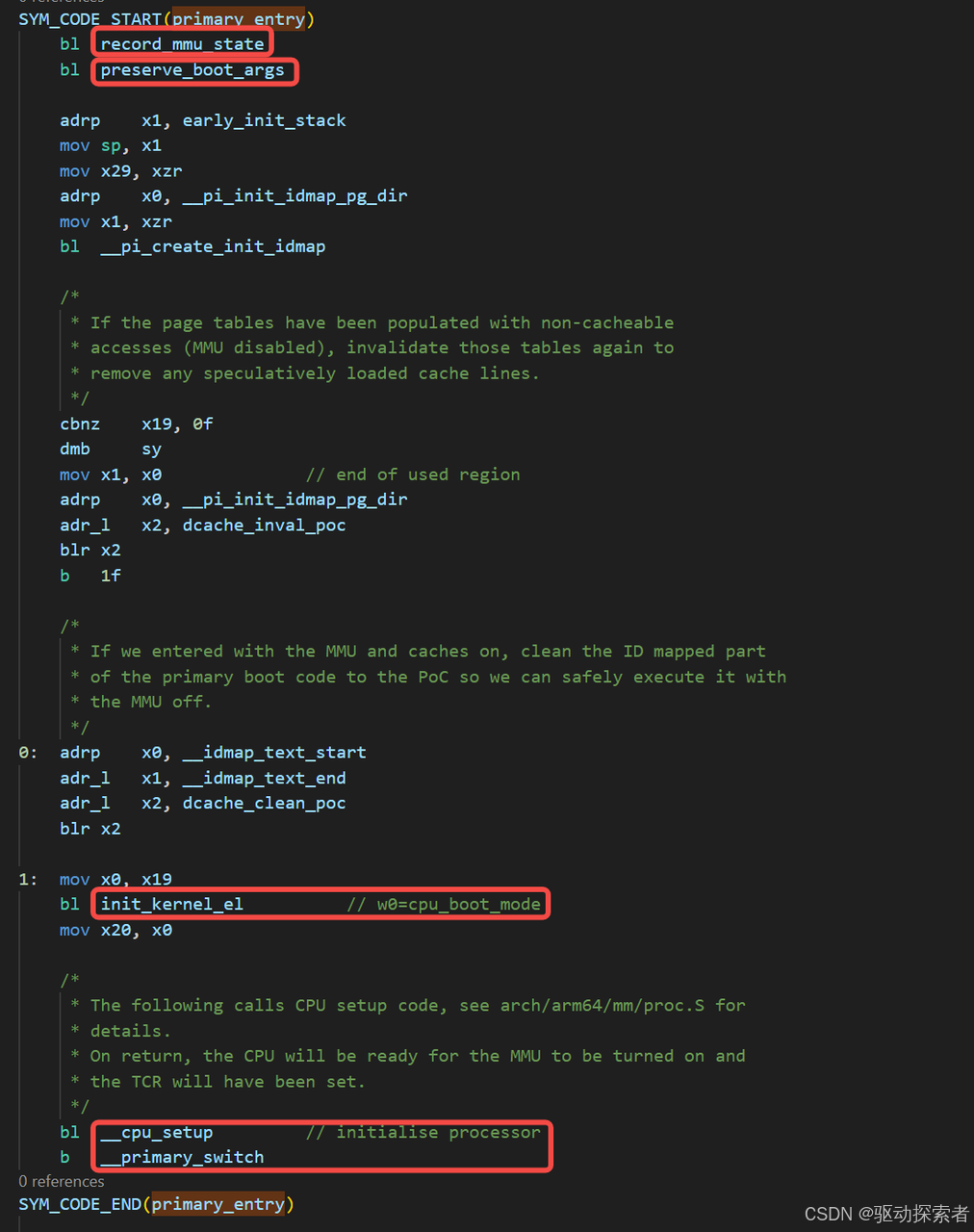

一、进入内核入口点

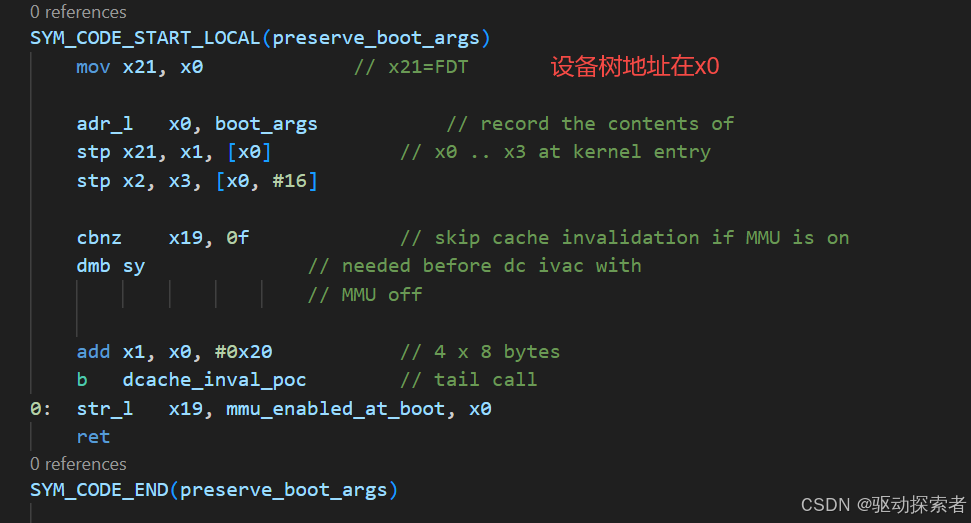

在 ARM64 平台上,内核镜像通常以 Image 或 Image.gz 形式被 Bootloader(如 U-Boot、BL33)加载到内存,并通过寄存器(如 x0、x1、x2)传递设备树(DTB)的地址。

入口点位于:

arch/arm64/kernel/head.S

主要执行步骤:

设置异常级别(通常内核运行在 EL1)。

初始化栈指针(sp)。

设置内核页表,开启 MMU。

建立异常向量表。

跳转到 C 语言入口:

start_kernel()。

二、早期汇编阶段(head.S)

在 head.S 中,内核完成最基础的硬件环境搭建:

此阶段结束后,系统具备了最小可运行环境,跳入 C 语言。

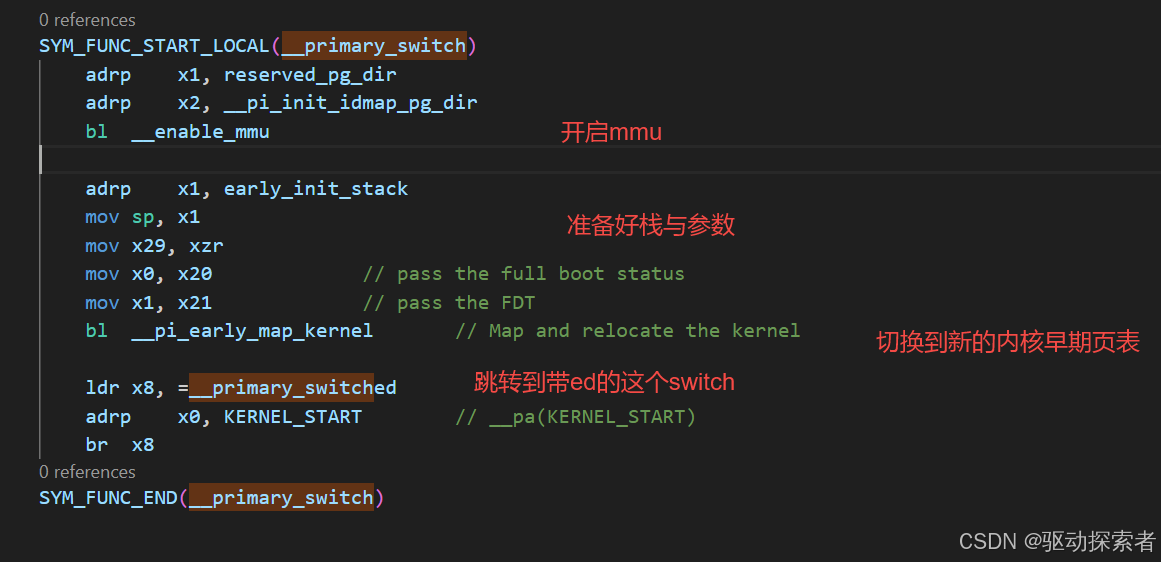

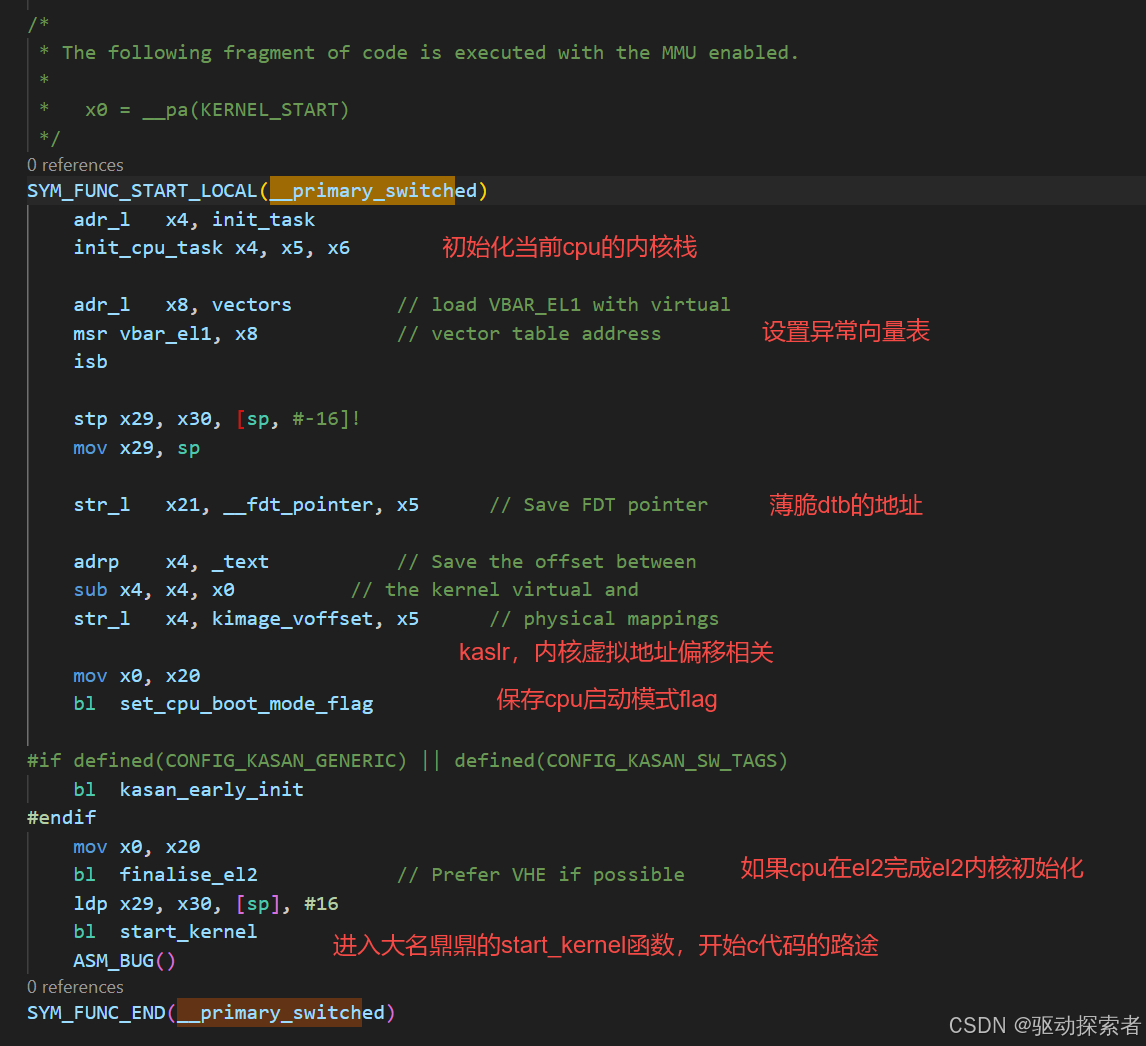

primary_entry├─ record_mmu_state // 检查进入时 MMU/Cache 状态├─ preserve_boot_args // 保存 boot args (x0=dtb)├─ init_kernel_el // 切换到 EL1├─ __cpu_setup // CPU 寄存器初始化└─ __primary_switch├─ __enable_mmu // 开启 MMU├─ __pi_early_map_kernel // 建立正式页表└─ __primary_switched├─ init_cpu_task // 初始化 task/栈├─ 设置向量表、保存 dtb/偏移├─ finalise_el2└─ start_kernel // 进入 C 入口

启动参数

注意primary_switch和带ed的

三、C 语言入口:start_kernel()

C 语言初始化入口是:

init/main.c: start_kernel()

这是内核启动的核心函数,几乎所有初始化工作都从这里展开。

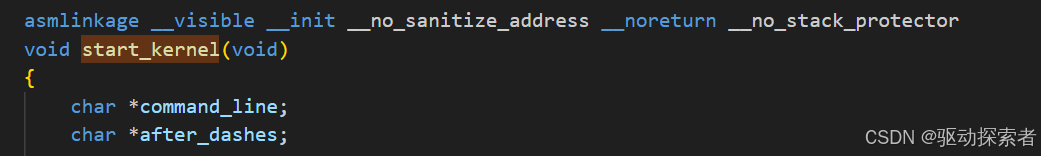

函数属性和调用约束

asmlinkage:保证函数参数从寄存器传递,符合汇编调用约定。

__visible:防止编译器优化掉符号,使调试和链接器可见。

__init:该函数只在启动期间使用,启动完成后其所在代码段可回收。

__no_sanitize_address:关闭 AddressSanitizer 检测。

__noreturn:函数不会返回。

__no_stack_protector:关闭栈保护,避免初始化阶段栈保护干扰。

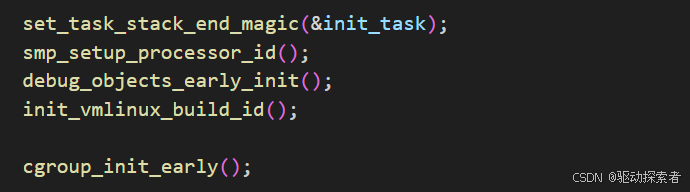

初始化内核最基本的结构

set_task_stack_end_magic():初始化

init_task栈边界标记,用于栈溢出检测。smp_setup_processor_id():获取当前 CPU 的物理 ID。

debug_objects_early_init():初始化内核调试对象系统。

init_vmlinux_build_id():记录内核 Build ID,用于调试。

cgroup_init_early():初始化控制组 (cgroup) 的基础数据结构。

关闭中断,保证安全初始化

禁用本地 CPU 中断,防止在硬件和内核数据结构尚未初始化时被中断打断。

设置标记

early_boot_irqs_disabled,方便后续检查。

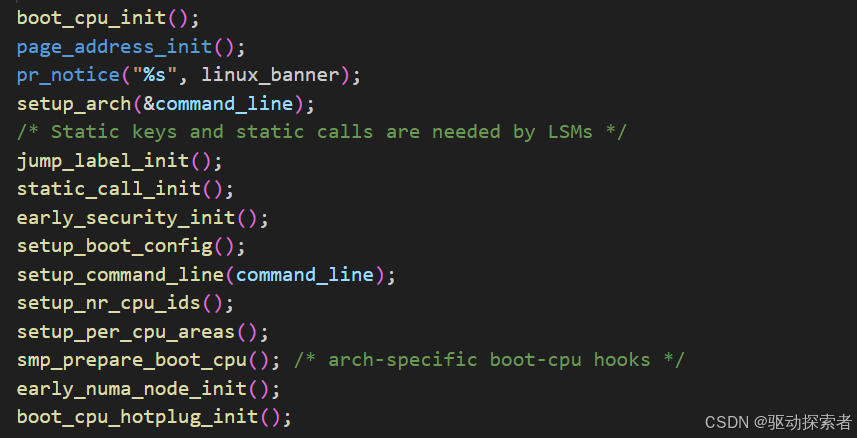

Boot CPU 初始化和早期架构设置

这些函数主要做 CPU 和架构相关的早期设置:

boot_cpu_init():初始化 boot CPU 的特权寄存器和 CPU 状态。

page_address_init():设置内存页管理相关的基础数据结构。

pr_notice("%s", linux_banner):打印内核启动横幅信息。

setup_arch():架构相关初始化,如物理内存扫描、异常向量表设置、页表准备。

jump_label_init() / static_call_init():静态分支预测优化初始化,用于 LSM、安全模块等。

early_security_init():早期安全模块初始化。

setup_boot_config():读取启动参数和硬件配置。

setup_command_line():保存内核命令行参数。

setup_nr_cpu_ids():计算系统 CPU 数量。

setup_per_cpu_areas():分配每个 CPU 的内核栈和数据结构。

smp_prepare_boot_cpu():arch-specific boot CPU hooks。

early_numa_node_init() / boot_cpu_hotplug_init():NUMA 节点和 CPU 热插拔早期初始化。

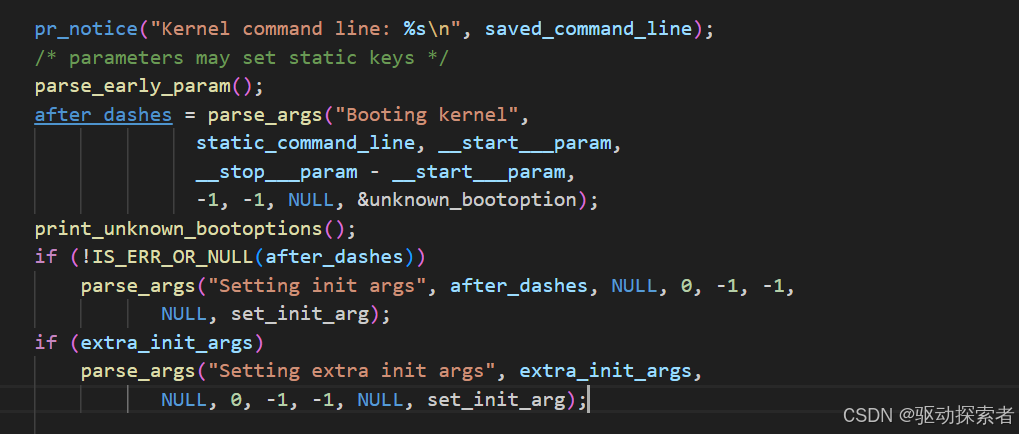

解析启动命令行参数

parse_early_param():解析内核启动参数中早期注册的参数(

__setup()宏注册的参数)。parse_args():处理剩余的参数,解析传递给

init的命令行选项。set_init_arg:设置

init进程的启动参数。unknown_bootoption:记录无法识别的参数。

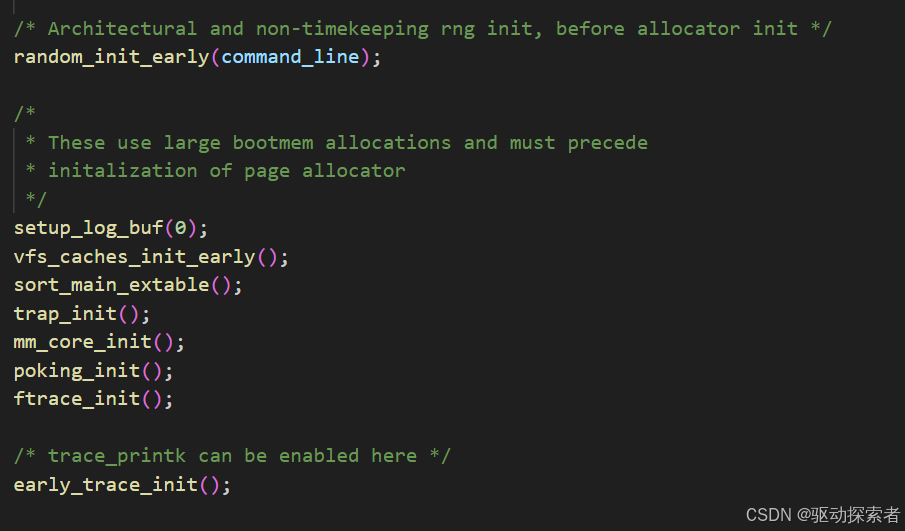

早期随机数生成器和日志

random_init_early():初始化硬件或软件随机数生成器。

setup_log_buf():初始化内核日志缓冲区。

vfs_caches_init_early():早期文件系统缓存初始化。

sort_main_extable():初始化异常表(异常处理)。

trap_init():初始化陷阱向量和异常处理。

mm_core_init():核心内存管理初始化。

poking_init() / ftrace_init() / early_trace_init():调试和跟踪设施初始化。

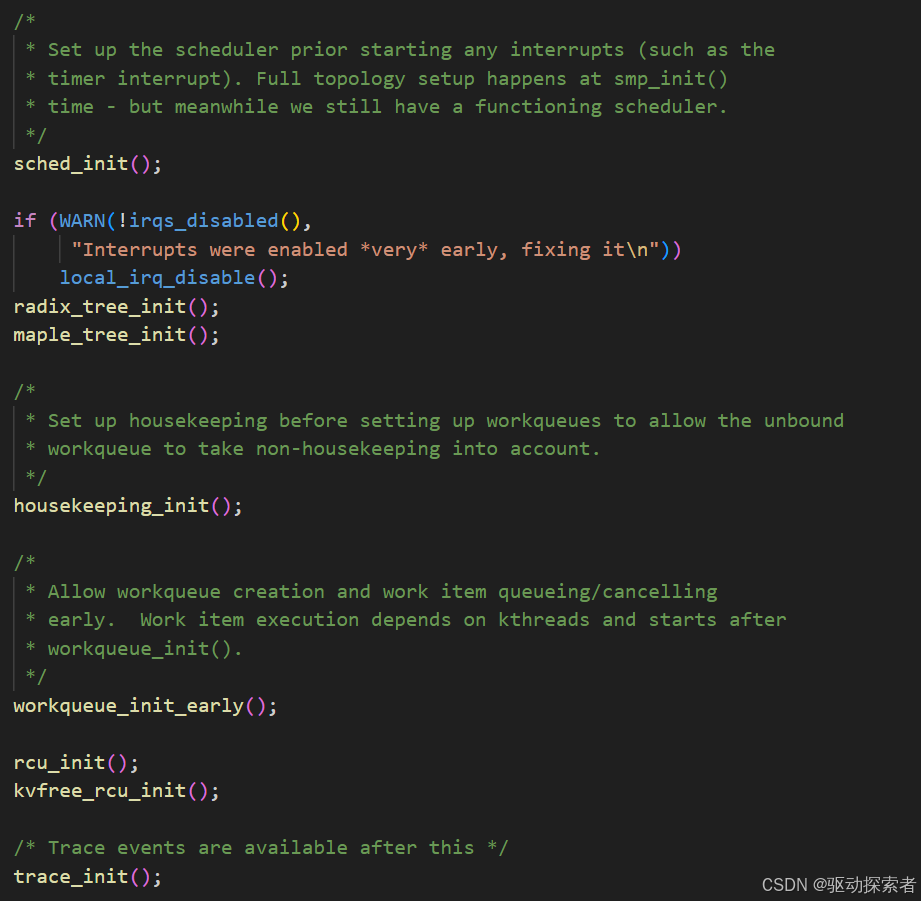

调度器与内核数据结构初始化

sched_init():初始化进程调度器。

radix_tree_init() / maple_tree_init():内核数据结构初始化。

housekeeping_init():初始化内核维护结构。

workqueue_init_early():允许早期工作队列创建和调度。

RCU 初始化:包括 RCU、kvfree RCU 等。

trace_init():初始化跟踪事件系统。

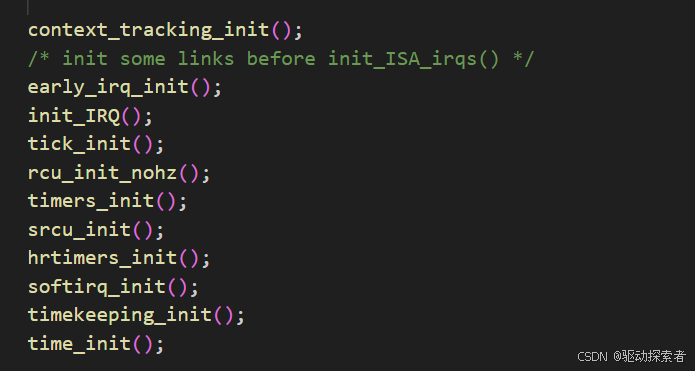

IRQ 与时钟相关初始化

early_irq_init() / init_IRQ():中断控制器初始化。

tick_init() / timers_init() / hrtimers_init():定时器初始化。

timekeeping_init() / time_init():系统时间初始化。

RCU nohz:无节拍模式初始化。

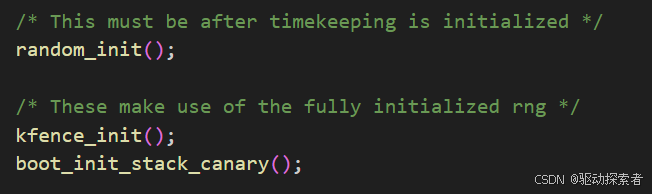

内核随机数和防护机制

random_init():完整 RNG 初始化。

kfence_init():内存安全检测。

boot_init_stack_canary():栈溢出检测。

性能与调试设施

perf_event_init():性能计数器初始化。

profile_init():系统调用和性能分析初始化。

call_function_init():异步函数调用初始化。

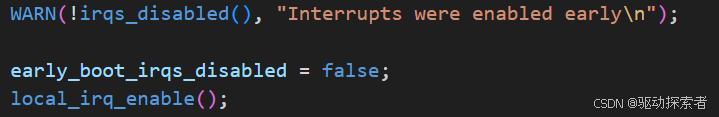

启用中断

启用本地 CPU 中断,允许内核正常调度和中断处理。

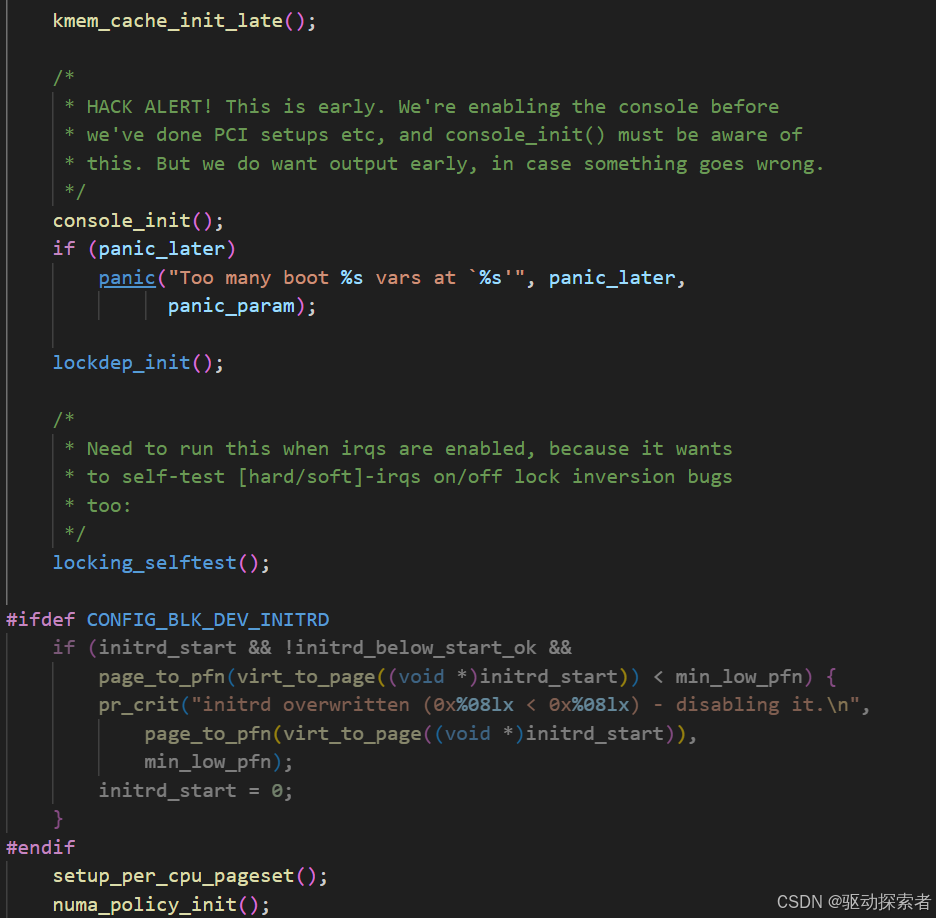

内存管理与控制组初始化

kmem_cache_init_late():slab/缓存分配器初始化。

setup_per_cpu_pageset() / numa_policy_init():NUMA 和 per-CPU 内存分配策略。

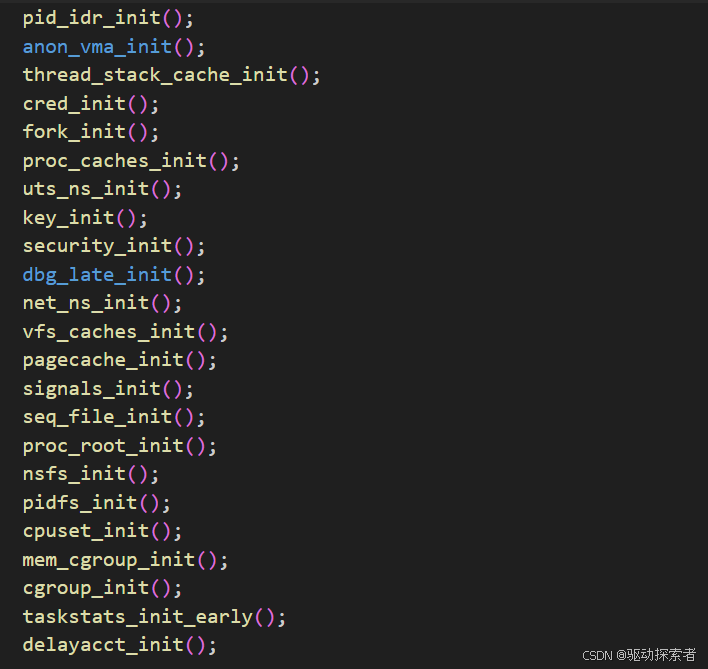

控制组、命名空间、进程等初始化

内核所有高级结构初始化,包括:

任务/进程管理:

pid_idr_init() / fork_init()虚拟内存和页缓存:

anon_vma_init() / pagecache_init()命名空间:

uts_ns_init() / net_ns_init() / nsfs_init()控制组:

cgroup_init()安全/密钥:

cred_init() / key_init() / security_init()性能/统计:

taskstats_init_early() / delayacct_init()

ACPI 和平台相关初始化

ACPI:硬件抽象和电源管理初始化。

arch_post_acpi_subsys_init():架构相关的后 ACPI 初始化。

启动第一个用户空间进程

rest_init();

创建 第一个内核线程

init,通常执行/sbin/init或 initramfs。至此内核完成从 汇编 -> C 语言 -> 用户态 的完整启动流程。

四、架构相关初始化:setup_arch()

核心职责

setup_arch() 是 ARM64 Linux 内核 C 语言阶段的早期架构初始化函数。它在 head.S 汇编阶段完成最基本 CPU/内存设置后被调用,作用是设置内核运行所需的硬件环境、内存布局以及平台相关功能。主要包括内存管理初始化、CPU 异常屏蔽、平台硬件初始化以及 SMP 支持等。

内存管理初始化

setup_initial_init_mm(_stext, _etext, _edata, _end); arm64_memblock_init(); paging_init(); bootmem_init();

初始化内核的初始页表和内存段,确保内核代码段、数据段和 BSS 段可用。

初始化

memblock,管理早期物理内存。初始化分页机制(MMU 页表和内核虚拟映射)。

初始化早期内存分配器(bootmem allocator)。

内核命令行

*cmdline_p = boot_command_line; parse_early_param();

保存 bootloader 传入的内核命令行。

解析早期内核启动参数,如

console=,root=,loglevel=。

KASLR 初始化

kaslr_init();

随机化内核加载地址,提高安全性。

早期固定映射(Fixmap / IO Remap)

early_fixmap_init(); early_ioremap_init();

提供早期固定虚拟地址来访问硬件寄存器或内核关键数据。

在 MMU 开启之前或开启初期使用。

平台硬件初始化

setup_machine_fdt(__fdt_pointer); acpi_table_upgrade(); acpi_boot_table_init(); if (acpi_disabled) unflatten_device_tree(); psci_dt_init(); psci_acpi_init(); arm64_rsi_init();

解析设备树(FDT)或 ACPI 表,获取硬件信息(CPU、内存、设备)。

初始化 PSCI(CPU 热插拔和电源管理接口)。

初始化 ARM64 低级平台接口(RSI)。

CPU 异常屏蔽

local_daif_restore(DAIF_PROCCTX_NOIRQ); cpu_uninstall_idmap();

DAIF 异常屏蔽寄存器控制 IRQ / FIQ / SError / Debug。

这里取消调试和 SError 屏蔽,保证早期错误可报告,但仍保持中断屏蔽。

卸载早期 identity mapping,防止 MMU speculatively fetch 新的页表条目。

EFI / Xen 初始化

xen_early_init(); efi_init();

为 ACPI / boot table 解析做好准备。

静态 key 与动态 SCS 初始化

jump_label_init(); dynamic_scs_init();

初始化静态分支(Static Keys),优化条件分支。

初始化安全关键寄存器(Dynamic SCS)。

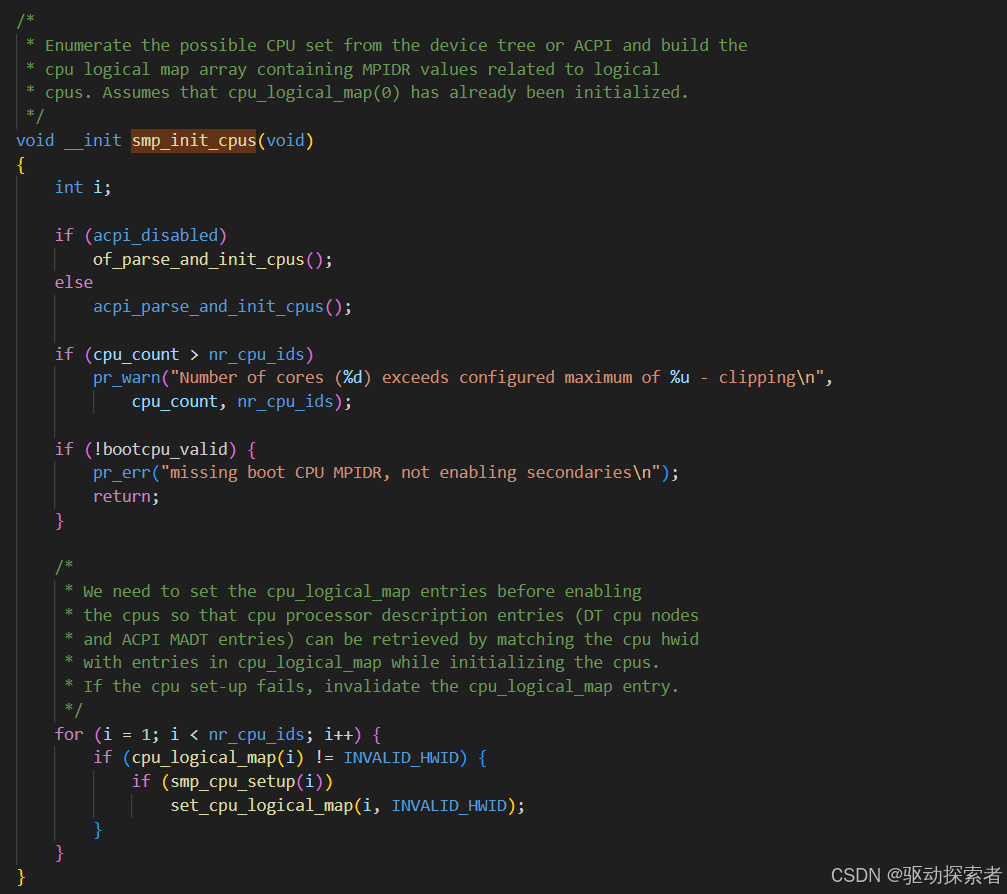

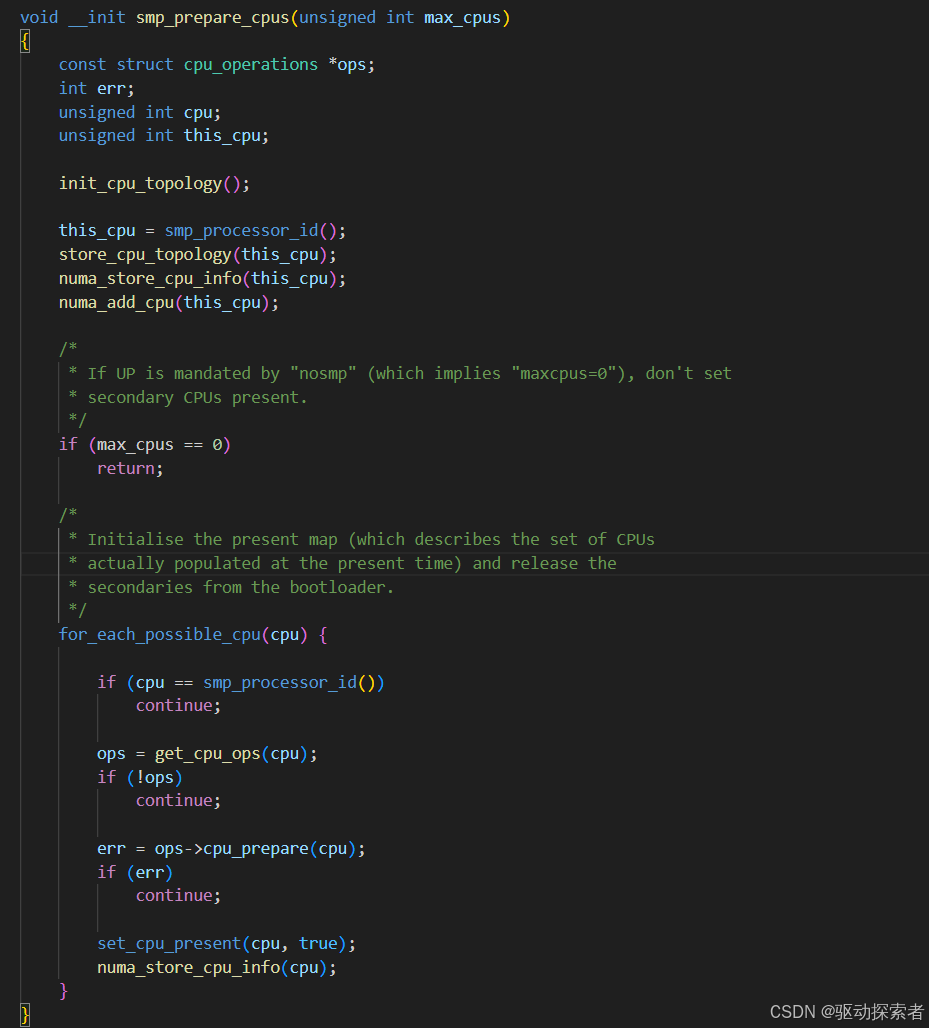

SMP 与 CPU 拓扑

init_bootcpu_ops(); smp_init_cpus(); smp_build_mpidr_hash();

初始化 boot CPU 特定操作。

初始化多核 CPU 支持。

构建 MPIDR 哈希表,用于 CPU 拓扑管理。

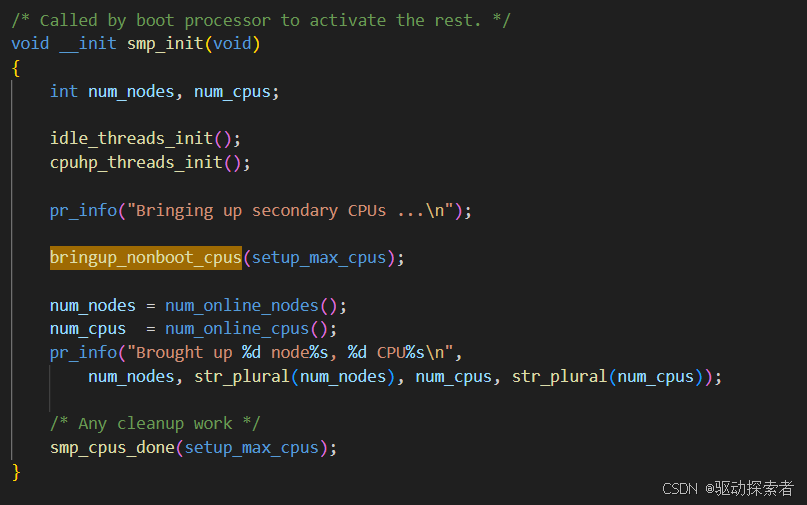

感觉多核启动想单独讲一下了

启动检测与警告

if (!efi_enabled(EFI_BOOT)) {if ((u64)_text % MIN_KIMG_ALIGN) pr_warn(FW_BUG "Kernel image misaligned at boot..."); WARN_TAINT(mmu_enabled_at_boot, TAINT_FIRMWARE_WORKAROUND, FW_BUG "Booted with MMU enabled!"); }

检查内核对齐情况。

检查启动时 MMU 是否已经开启,不符合规范会打 TAINT 警告。

其他安全与调试初始化

kasan_init(); request_standard_resources(); early_ioremap_reset();

KASAN 早期初始化(内核地址错误检测)。

标准资源请求和早期 IO remap 重置。

TTBR0 与初始化线程信息

init_task.thread_info.ttbr0 = phys_to_ttbr(__pa_symbol(reserved_pg_dir));

在开启 SW_TTBR0_PAN 功能时,确保 init 线程访问用户空间时会触发翻译错误,从而保护内核。

x1-x3 启动参数检查

if (boot_args[1] || boot_args[2] || boot_args[3]) { pr_err("WARNING: x1-x3 nonzero in violation of boot protocol..."); }

根据 ARM64 Boot Protocol,x1~x3 在启动时必须为 0。

非零值表示 bootloader 或内核版本不兼容。

五、内核子系统初始化:initcall 机制

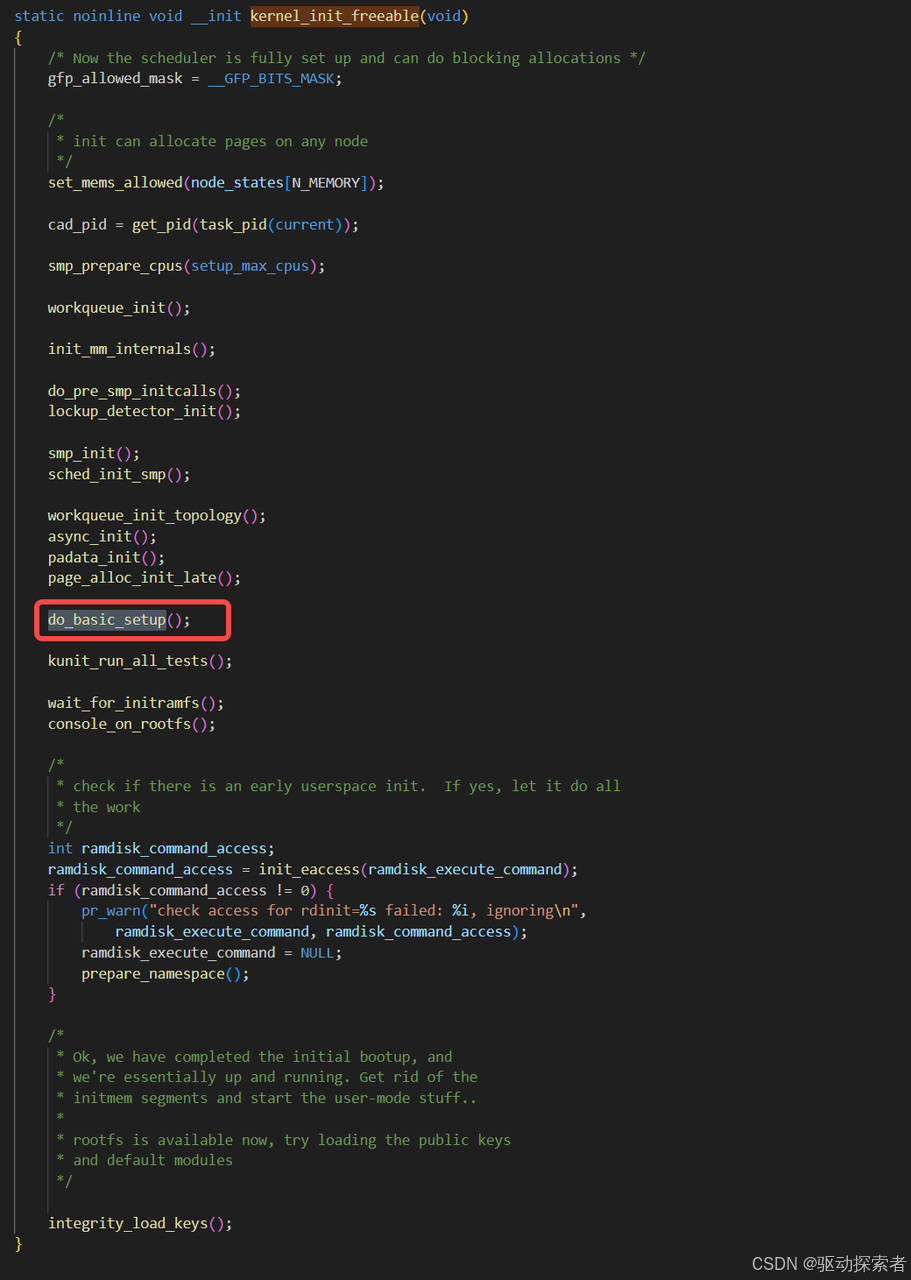

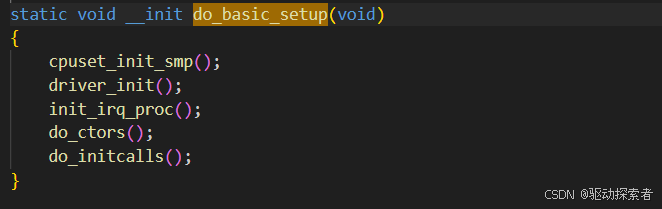

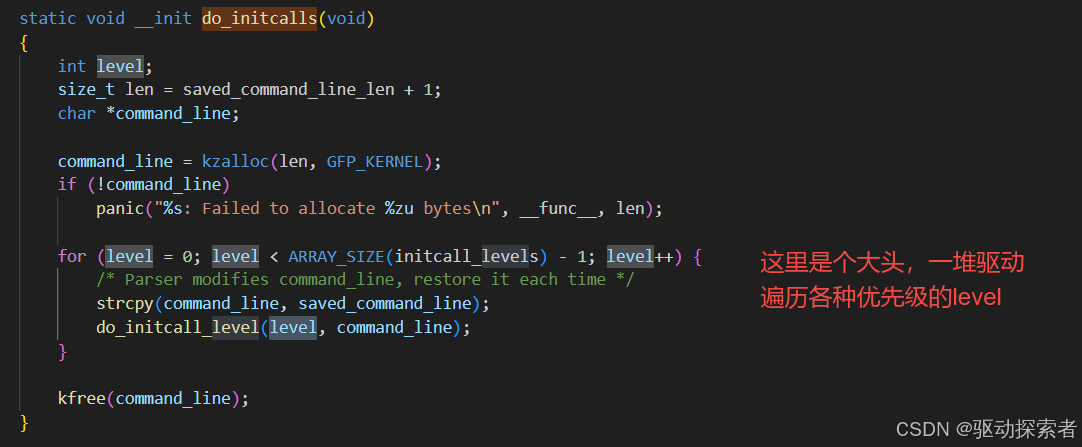

内核采用 initcall 机制 分阶段初始化各个子系统。start_kernel() 中最终会调用:

rest_init() → kernel_init() → kernel_init_freeable() → do_basic_setup() → do_initcalls()

其中 do_initcalls() 会按等级依次执行所有注册的初始化函数。

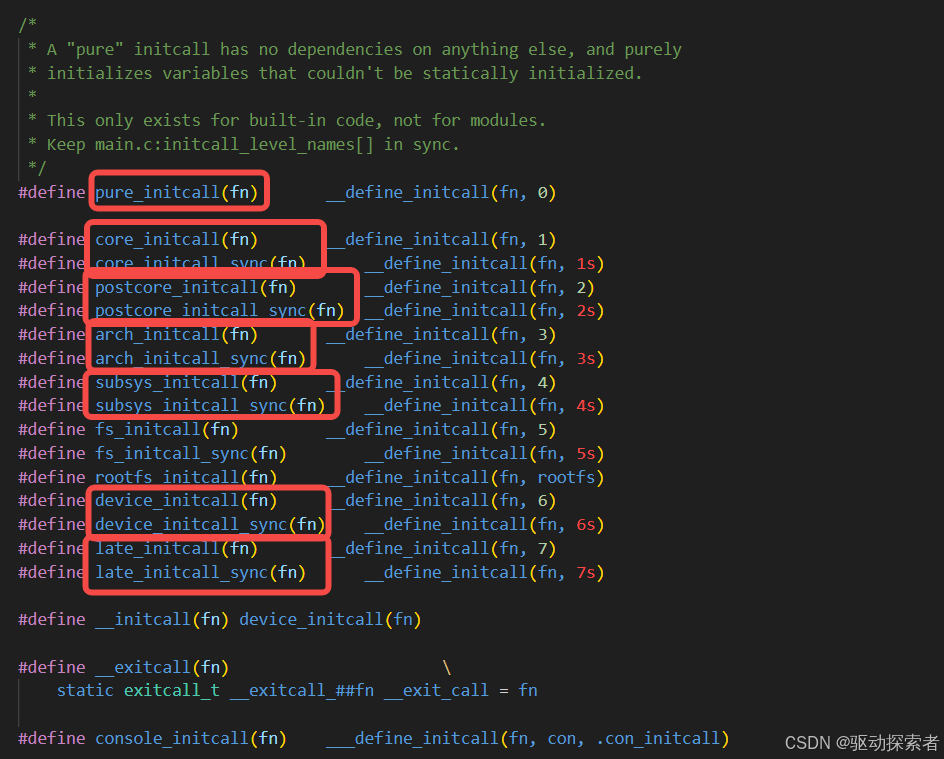

Initcall 等级如下(位于 include/linux/init.h):

pure_initcall:最早期的初始化。

core_initcall:核心子系统。

postcore_initcall:核心之后。

arch_initcall:体系结构相关初始化。

subsys_initcall:子系统(如 VFS、PCI、USB)。

fs_initcall:文件系统相关。

device_initcall:设备驱动初始化。

late_initcall:收尾阶段。

通过这种分层机制,内核保证依赖顺序正确,各个子系统逐步上线。

initcall合集

带sync需要等待,不带sync可以多核并行开始

六、用户空间启动

当内核子系统初始化完毕后,最终进入用户空间:

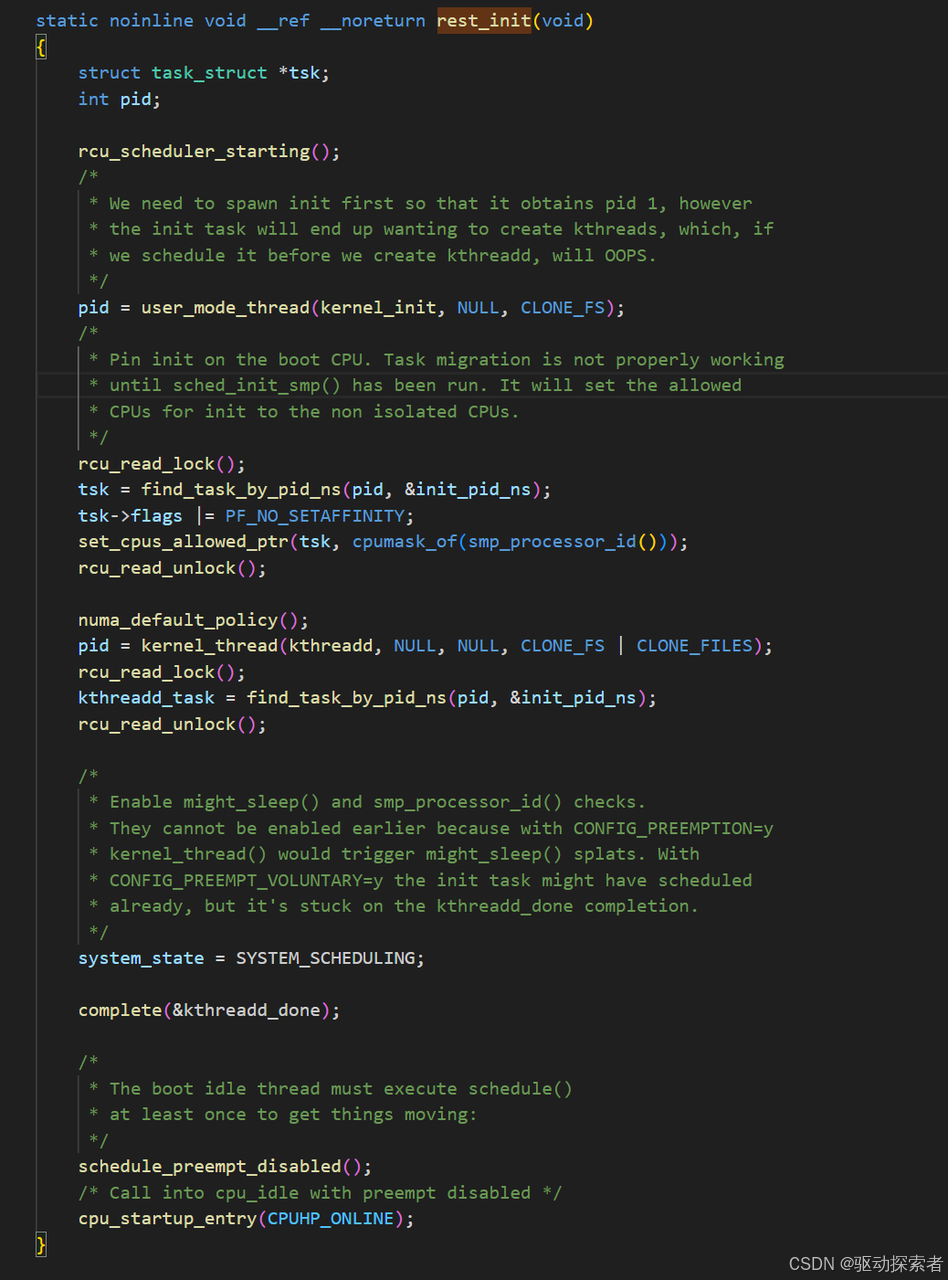

RCU 调度器初始化

rcu_scheduler_starting();

初始化 RCU(Read-Copy Update)调度器,确保内核的读-写锁机制可以正常工作。

这是启动多任务调度前必须做的操作。

创建 init 进程(PID 1)

pid = user_mode_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);

user_mode_thread()用来创建一个用户态线程,这里就是 init 进程。kernel_init是 init 进程实际执行的函数。CLONE_FS表示线程共享文件系统信息。init 进程最终会成为 PID=1 的用户态进程,是系统第一个启动的用户进程。

固定 init 进程在 Boot CPU 上

rcu_read_lock(); tsk = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns); tsk->flags |= PF_NO_SETAFFINITY; set_cpus_allowed_ptr(tsk, cpumask_of(smp_processor_id())); rcu_read_unlock();

为了确保在多核系统中 init 进程不会被迁移到其他 CPU 上(因为调度器还没完全初始化)。

使用

PF_NO_SETAFFINITY阻止进程被迁移。set_cpus_allowed_ptr()只允许它在 Boot CPU 上运行。

初始化 NUMA 默认策略

numa_default_policy();

设置 NUMA(Non-Uniform Memory Access)内存访问策略。

确保后续分配内存时,内核知道首选的节点。

创建 kthreadd(内核线程管理器)

pid = kernel_thread(kthreadd, NULL, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES); rcu_read_lock(); kthreadd_task = find_task_by_pid_ns(pid, &init_pid_ns); rcu_read_unlock();

kthreadd是 Linux 内核的 内核线程管理器。它负责管理内核后台线程(kthreads)的创建和调度。

CLONE_FS | CLONE_FILES让它共享文件系统和文件描述符。

设置系统状态

system_state = SYSTEM_SCHEDULING; complete(&kthreadd_done);

将

system_state标记为 可调度,意味着内核进入正式调度阶段。complete(&kthreadd_done)通知 init 进程和其他线程,kthreadd 已经准备好。

启动 Boot CPU 调度器

schedule_preempt_disabled(); cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);

schedule_preempt_disabled()调用一次调度函数,启动调度器循环。cpu_startup_entry()进入 CPU idle loop,开始执行空闲线程(idle thread)。Boot CPU 现在已经进入可调度状态,系统开始多任务执行。

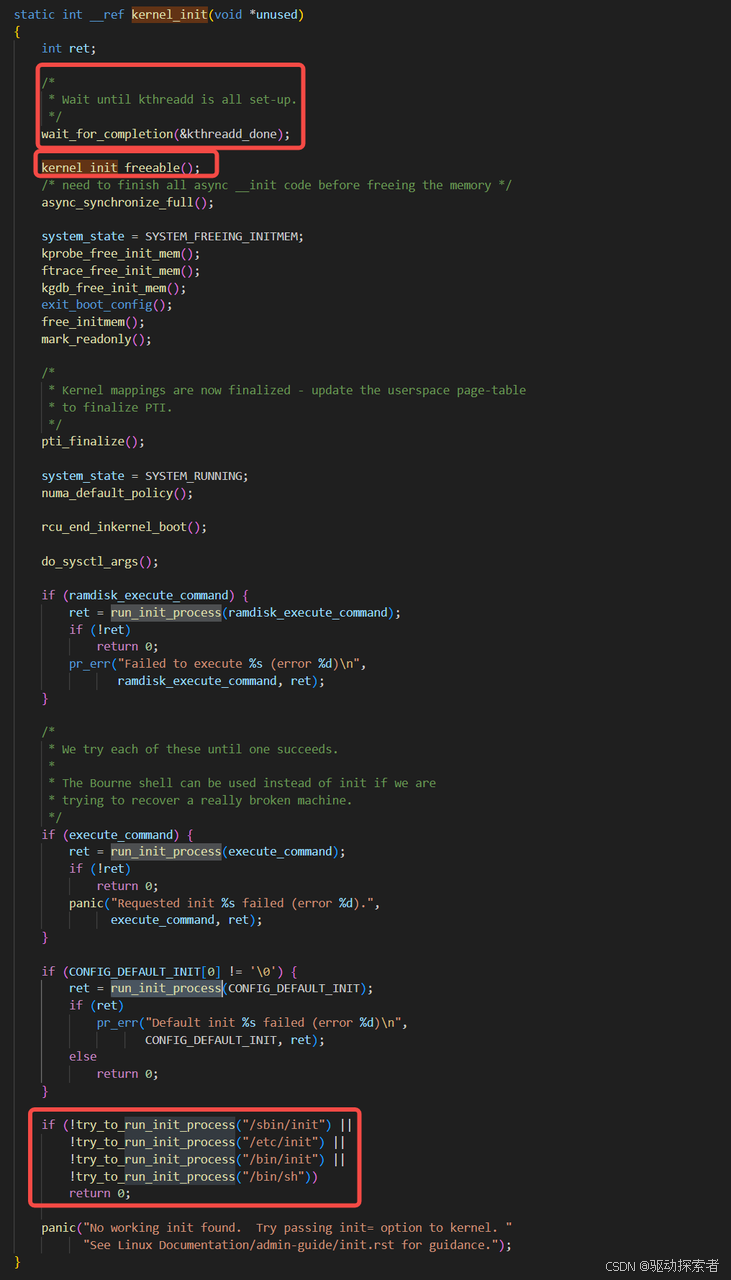

回到kernel_init看如何进入用户态初始化

调用

kernel_init()→run_init_process()。尝试执行:

/sbin/init/etc/init/bin/init/bin/sh

如果成功,系统转交控制权给用户空间的 init 进程(现代系统多为 systemd)。

至此,Linux 内核启动流程完成。

systemd启动后续再介绍