数据中台的下一步,是数据飞轮吗?

目录

一、数据中台的局限性在哪?

1.需求响应跟不上

2.价值闭环不完整

3.迭代没动力

二、数据飞轮到底是什么?

1. 数据:不只是资产,得是能用的“依据”

2. 洞察:不只是结论,得是能验证的“假设”

3. 行动:不只是辅助决策,得能直接“执行”

4. 反馈:不只是统计结果,得能用来“优化模型”

三、数据飞轮会取代数据中台吗?

四、企业要不要做数据飞轮?

1. 数据中台的成熟度:“能用”的问题解决了吗?

2. 业务的动态性:需求是不是经常变?

3. 组织的协同性:业务愿不愿意深度参与?

五、数据飞轮怎么落地?

1. 选对“种子场景”:从“小而痛”的问题入手

2. 打通“数据-行动”的技术链条

3. 建立“价值可衡量”的闭环机制

结语

最近跟几位数据团队的负责人聊天,聊得最多的一个困惑是:

“数据中台都建了3年了,数据资产目录有了,BI报表也跑通了,可业务部门总说‘用不好’。”

投入了这么多资源,为什么就卡在‘能用’却‘不好用’的阶段呢?

这个问题背后,其实是数据中台发展到一定阶段后,必然要面对的“成长瓶颈”——

当数据从“有没有”转向“好不好用”“能不能持续变好”时,传统的“中台能力沉淀”模式,可能需要一次底层逻辑的升级。

而最近被频繁讨论的“数据飞轮”,或许正是这场升级的关键。

一、数据中台的局限性在哪?

要理解为什么需要数据飞轮,先得回头看看数据中台的底层逻辑。

过去这几年,数据中台的核心使命是“打破数据孤岛,沉淀可复用的能力”。

具体来说,就是:

通过统一建模、数据清洗、建资产目录这些手段,把分散在各个业务线的原始数据,变成标准化的数据产品,比如用户标签库、交易主题表、实时指标看板这些。

这种模式确实解决了企业“数据能用”的问题,但它的局限也很明显:

1.需求响应跟不上

数据中台的“标准化”本质上是“预加工”,可业务需求越来越动态。

比如:

- 电商大促时要临时做用户分层,

- 金融行业要搞实时风险预警,

这些预加工的资产往往跟不上业务“即改即用”的节奏。

2.价值闭环不完整

数据中台擅长“输出能力”,但很少直接参与“价值验证”。

比如用户标签库建好了:

- 业务部门用它有没有提升转化率?

- 提升了多少?

数据团队很难快速知道,结果就是“能力沉淀”和“业务结果”脱钩了。

3.迭代没动力

数据中台的KPI往往是“资产覆盖率”“接口调用量”这些过程指标,可业务方更关心“GMV贡献”“成本降低”这些结果指标。

于是问题来了:

当两者的目标对不齐时,数据团队很容易陷入“为建设而建设”的循环。

一句话总结:

数据中台做的是把能力沉淀下来,但业务方需要的是能直接解决问题的方案。

这样一来:

当沉淀的能力越来越多,却没人告诉业务怎么用,甚至业务都不知道自己需要什么时,数据中台的作用就越来越有限了。

这时候,数据飞轮的概念就出来了——

它不是要推翻数据中台,而是在“能力沉淀”的基础上,加上“价值实现”的闭环,让数据从“静态资产”变成“动态增长引擎”。

二、数据飞轮到底是什么?

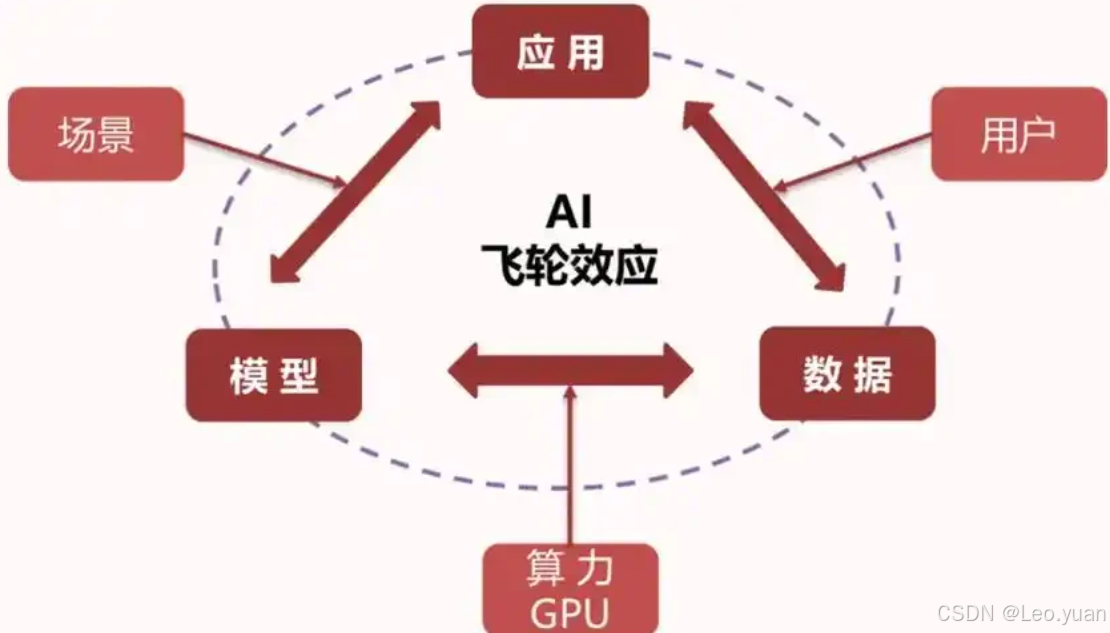

要说数据飞轮,先得说说“飞轮效应”:

管理学家吉姆·柯林斯在《从优秀到卓越》里提过,企业要成功,得找到一个“关键飞轮”,通过各个环节的正向反馈,比如A→B→C→A,形成能自我加速的增长循环。

数据飞轮的逻辑和这类似,但它聚焦的是“数据-业务-价值”的循环。

核心是:

通过数据的实时流动和业务的持续反馈,让数据的价值随着使用次数增加而越来越大。

具体来说,数据飞轮有四个关键环节,每个环节的输出都是下一个环节的输入,形成“数据→洞察→行动→反馈→数据”的闭环:

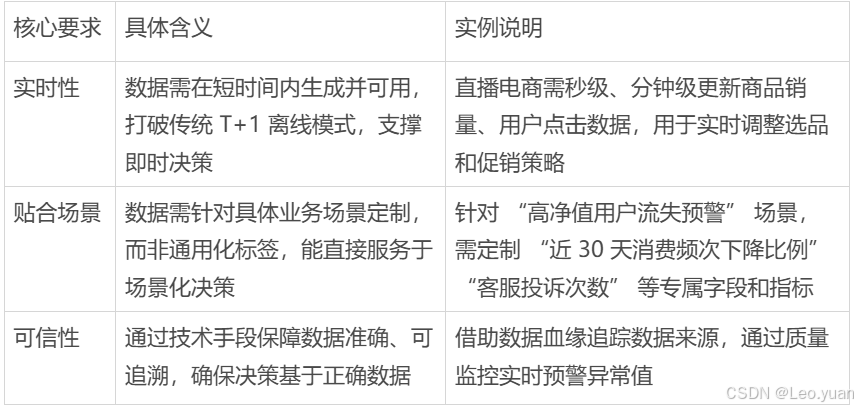

1. 数据:不只是资产,得是能用的“依据”

数据中台解决的是“有没有数据”的问题,而数据飞轮要求数据必须是“能用来行动的依据”。这意味着:

2. 洞察:不只是结论,得是能验证的“假设”

数据飞轮里的“洞察”不是终点,而是“行动假设”。

比如,传统BI报表会告诉你“30岁以下用户的复购率是25%”,但数据飞轮得接着问:“如果给这部分用户推满减券,复购率能提升多少?”

这就要求数据团队从“解释过去”转向“预测未来”,用机器学习模型给出能验证的业务假设。这样一来:

业务部门拿到的就不是一个数字,而是一个能落地试错的方向。

3. 行动:不只是辅助决策,得能直接“执行”

数据的价值最终得靠业务动作落地才能实现。所以数据飞轮要求数据团队深度参与“行动设计”:

- 对于标准化场景,比如用户触达,就可以通过CDP这类自动化工具直接触发行动,像推送短信、调整推荐策略。

- 对于复杂场景,比如供应链优化,就得数据团队和业务团队一起设计“人机协同”流程,比如模型推荐策略,业务人员确认后再执行。

4. 反馈:不只是统计结果,得能用来“优化模型”

行动的结果必须回到数据环节,形成“数据-洞察-行动”的迭代。

比如推了满减券后:

- 不光要统计“复购率有没有提升”,

- 还得分析“哪些用户对优惠券不敏感”“不同时间段推送效果有啥差异”。

这些反馈数据重新放进模型里,下一次的洞察和行动就能更准。

总结一下,数据飞轮的核心是“动态”和“自驱”:

数据会随着业务动作不断更新,业务决策会被数据洞察持续校准,数据团队的价值也从“交付能力”变成了“驱动增长”。

三、数据飞轮会取代数据中台吗?

可能有人会问:

- 数据飞轮是不是数据中台的终极形态?

- 是不是所有企业都能跳过数据中台直接建数据飞轮?

答案肯定不是。两者的关系更像“地基”和“高楼”——数据中台是数据飞轮的基础,数据飞轮是数据中台的高阶形态。

具体来看,两者的差异主要在这几个方面:

四、企业要不要做数据飞轮?

数据飞轮不是“必须做”,而是“进阶选项”。对大多数企业来说,这三个是判断要不要转数据飞轮的关键标准:

- 数据中台的成熟度

- 业务的动态性

- 组织的协同能力

1. 数据中台的成熟度:“能用”的问题解决了吗?

如果企业的数据中台还在“数据孤岛没打通”“基础报表都不准”的阶段,那首要任务是补数据中台的基础能力,比如:

- 统一建模

- 数据治理

- 质量监控

别着急搞飞轮。基础都不稳,飞轮根本转不起来。

2. 业务的动态性:需求是不是经常变?

如果企业的业务模式很稳定,比如传统制造业的生产数据,那数据中台的“预加工能力”就够了。

但如果业务需要快速试错:

比如互联网新业务、直播电商,那数据飞轮的“实时反馈-快速迭代”能力就更合适。

3. 组织的协同性:业务愿不愿意深度参与?

数据飞轮的核心是“跨部门协作”——

- 数据团队得懂业务,

- 业务团队也得懂点数据。

如果企业里还是“数据团队自己闷头干,业务团队只提需求不参与”,就算搭了飞轮的架子,也很难转起来。

五、数据飞轮怎么落地?

已经有数据中台基础的企业,转数据飞轮可以分三步:

1. 选对“种子场景”:从“小而痛”的问题入手

别想着用数据飞轮解决所有问题,先挑业务痛点明确、数据基础好、反馈快的场景。

比如:

- 电商的“大促用户流失挽回”

- 金融的“信用卡逾期预警”

这些场景做成了,能给后面的扩展攒经验、树信心。

具体怎么建设?

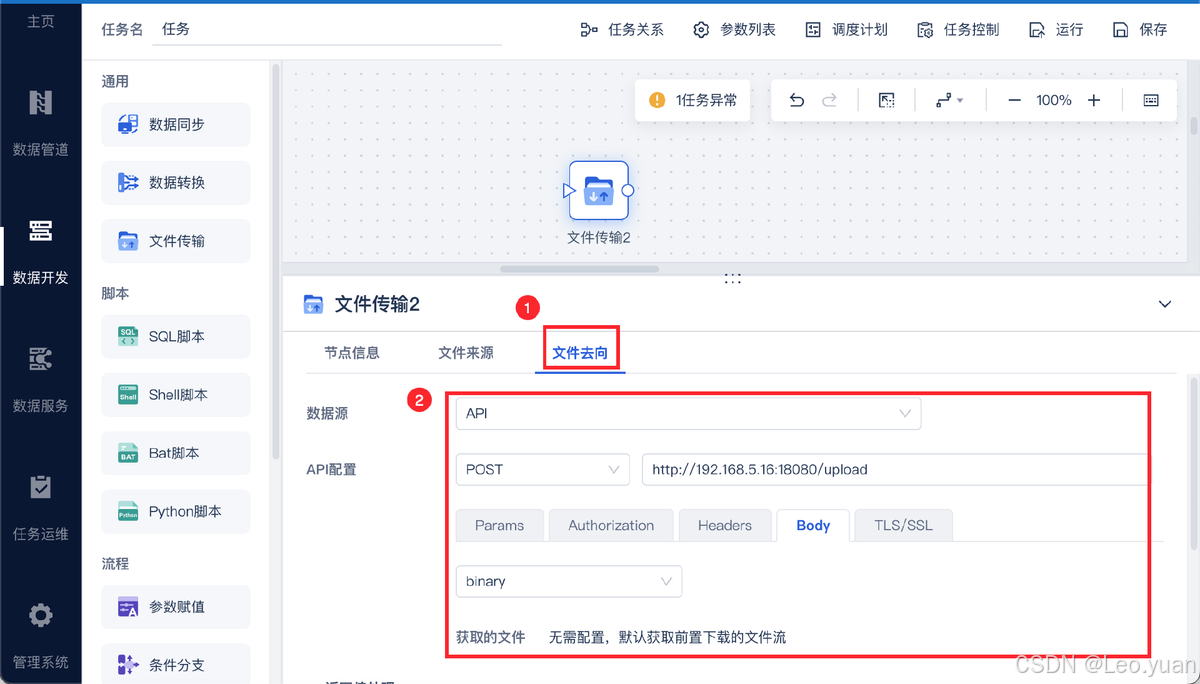

借助数据集成平台FineDataLink,连接多种异构数据源,实现全域数据打通。而且这款工具操作界面对小白也非常友好,通过简单的拖拽和配置,就能完成数据的抽取、转换和加载流程。

2. 打通“数据-行动”的技术链条

数据飞轮需要“实时数据+智能决策+自动化执行”的技术支撑。

具体来说:

- 实时数据:用Flink这类流计算引擎,替代传统的T+1批处理,确保数据延迟在分钟级以内。

- 智能决策:通过一体化平台FineDataLink,让业务人员也能参与模型调优,不用完全依赖数据团队。

- 自动化执行:通过FineDataLink的API接口,把数据洞察直接变成业务动作,比如自动调整推荐策略。

3. 建立“价值可衡量”的闭环机制

数据飞轮要转起来,得有明确的“价值锚点”,然后通过A/B测试、归因分析这些技术,算清楚数据对业务的贡献。

同时,建个跨部门的“飞轮运营小组”:

定期复盘效果,比如“用户触达率”“策略转化率”“ROI”这些,持续优化各个环节的衔接。

结语

数据中台的下一步,不是“要不要做数据飞轮”,而是“怎么让数据从‘能力’变成‘动力’”。

数据飞轮的本质是:

- 用“业务结果的反馈”推着数据持续变好,

- 让数据团队从“后台支持者”变成“业务增长的合伙人”。

对企业来说,不用盲目追“数据飞轮”这个概念,关键是回到业务本身——当数据能快速响应需求、持续创造价值、还能在迭代中自己变强,它自然就会变成飞轮的样子。

毕竟,所有先进的技术,最终都是为了让业务跑得更快