如何通过数据驱动需求决策

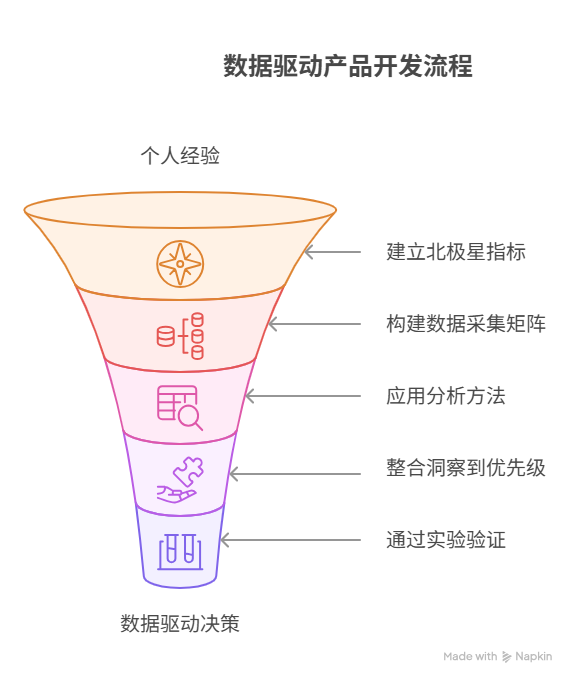

通过数据驱动需求决策,其核心在于将产品开发,从一种基于“个人经验和主观判断”的艺术创作,转变为一种以“假设-验证-学习”为闭环的科学探索过程。一套成熟的数据驱动决策体系,其建立必须系统性地涵盖五大关键环节:建立以“北极星指标”为核心的目标体系、构建覆盖用户全生命周期的数据采集矩阵、运用定性与定量相结合的分析方法、将数据洞察融入需求优先级排序框架、以及通过科学实验进行最终验证。

其中,建立以成果为导向的度量体系,是所有数据驱动工作得以展开的战略前提。这意味着,在追踪任何具体的用户行为之前,整个产品团队必须首先就“什么才是我们现阶段唯一的、最重要的成功?”这个问题达成共识,并将其定义为一个清晰、可量化的“北极星指标”。这个指标,将为后续所有的需求价值评估、功能设计权衡和优先级排序,提供一个统一的、最高级别的价值标尺。

一、为何要“数据驱动”:从“拍脑袋”到“做实验”

在传统的产品开发模式中,需求的决策过程,常常被各种主观因素所主导。产品经理的“灵感”、销售团队的“压力”、以及老板的“个人偏好”,都可能成为决定一个功能“做与不做”、“先做后做”的关键因素。这种基于“我认为”、“我感觉”的“拍脑袋”式决策,是导致产品功能臃肿、资源浪费和最终市场失败的“温床”。

1. “最高薪者意见”的阴影与“功能坟场”的悲剧

一个缺乏数据支撑的决策环境,必然会沦为“最高薪者意见”的“一言堂”。此时,决策的质量,完全取决于某个权威人物的个人经验和直觉,这在快速变化、高度复杂的现代市场中,风险极高。

其直接后果,就是产品内部出现了大量的“功能坟场”——那些耗费了团队数月心血开发出来,但上线后却几乎无人问津的功能。有行业研究报告指出,在典型的软件产品中,高达60%至80%的功能,很少或从不被用户使用。这背后,是数以亿计的、本可避免的研发资源浪费。

2. 从“功能交付”到“价值验证”的思维转变

数据驱动的核心,是一次深刻的思维模式转变:即,我们工作的目标,不再是“交付更多的功能”,而是“通过交付功能,来验证一个价值假设,并带来可衡量的积极成果”。 这本质上,是将“科学实验”的方法论,引入到了产品开发之中:

提出假设:每一个需求,都是一个“我们假设,如果提供某个功能,那么用户的某个行为将会改善,从而为业务带来某个价值”的假设。

设计实验:我们将通过构建一个最小可行产品或进行对照实验,来验证这个假设。

收集数据:功能上线后,我们系统性地收集相关的用户行为数据。

分析结果,得出结论:数据证明了什么?我们的假设是成立,还是被证伪了?

质量管理大师威廉·爱德华兹·戴明的一句名言,完美地诠释了数据驱动的精髓:“没有数据,你只是另一个有观点的人而已。”

二、第一步:定义“好” - 建立度量体系

在开始收集任何数据之前,我们必须首先清晰地、量化地,定义出对于我们的产品而言,“好”是什么样的?” 这就需要建立一套层次分明、逻辑自洽的度量体系。

1. 北极星指标:唯一的方向指引

北极星指标,是指那个最能代表产品“为用户创造了核心价值”的、唯一的、最重要的指标。它应该是整个产品团队,在相当长一段时间内,共同为之奋斗的“唯一目标”。一个好的北极星指标,能够同时反映用户满意度、参与度和业务进展。

例如,对于一个协同办公软件,北极星指标可能是“周活跃团队数”。

对于一个音乐流媒体,可能是“用户总收听时长”。

对于一个电商平台,可能是“月成功交易总额”。

确立了北极星指标,就为所有需求决策,提供了一个最高级别的对齐标准。

2. 多维度的健康度量框架

在北极星指标之下,我们还需要一套更全面的框架,来度量用户体验和业务流程的健康状况。

HEART框架:由谷歌提出,主要用于度量用户体验的五个维度:

愉悦度:用户的主观感受,通常通过净推荐值或客户满意度得分问卷来衡量。

参与度:用户投入的深度,如访问频率、使用时长、互动次数等。

接受度:新用户或新功能的采纳情况。

留存率:用户是否会持续回来使用。

任务成功率:用户能否高效、顺畅地完成核心任务。

AARRR模型:这是一个经典的、用于度量用户生命周期各环节转化效率的“增长模型”,包括获取、激活、留存、收入和推荐五个环节。

三、第二步:采集 - 构建“数据雷达”

定义了要“看”什么之后,下一步就是构建能够“看到”这些指标的技术基础设施,即“数据雷达”。

1. 定量数据采集:用户的“足迹”

这是数据驱动的基础。核心在于进行战略性的“数据埋点”。即,与开发团队协作,在产品的关键用户行为节点,植入代码,以捕捉和上报用户的行为事件。

基础埋点:页面浏览、点击、曝光。

核心流程埋点:构建“转化漏斗”,追踪用户在“注册”、“下单”、“发布内容”等核心流程中,每一步的转化率和流失率。

功能渗透率埋点:追踪每一个独立功能的使用人数和使用频率。

2. 定性数据采集:用户的“心声”

定量数据告诉我们“是什么”,而定性数据则帮助我们理解“为什么”。

用户访谈与可用性测试:定期的用户访谈和可用性测试,是获取深层、感性洞察的无价之宝。

热图与会话录屏:借助第三方工具,我们可以像看录像一样,回放用户的每一次鼠标移动、点击和滚动。

用户反馈渠道的整合:来自客服工单、应用商店评论、社交媒体抱怨、以及产品内置反馈渠道的声音,是未经修饰的、最原始的用户痛点集合。需要将这些分散的定性反馈,进行集中的收集、分类和量化统计。例如,可以利用 Worktile 这样的协作平台,创建一个专门的“用户反馈”看板,将来自不同渠道的反馈,都统一记录为任务卡片,并打上标签,便于后续的归类和分析。

四、第三步:应用 - 数据如何“说话”

当数据被有效地采集和整理后,它就可以在需求决策的多个关键环节,发挥其“雄辩”的威力。

1. 应用一:验证“问题假设”

在投入资源去开发一个“解决方案”(新需求)之前,首先要用数据,去验证这个需求所要解决的“问题”,是否真实存在,以及是否足够“痛”。

假设:“我们认为,我们的用户注册流程太复杂了,导致了新用户的流失。”

数据验证:我们查看“注册转化漏斗”,发现数据明确地显示,从“点击注册”到“完成注册”的总转化率只有20%,并且,高达60%的用户,在“上传身份照片”这一步选择了放弃。

决策:数据证明,这个问题是真实的、严重的、且瓶颈点是清晰的。因此,“简化注册流程”这个需求的优先级,应该被显著提升。

2. 应用二:指导“方案设计”

数据,不仅能告诉我们“做什么”,还能在很大程度上,启发我们“如何更好地做”。

案例:一个视频剪辑软件,产品团队希望增加“导出”功能。通过分析后台数据,发现70%的用户,其最终的作品,都是分享到特定的几个短视频平台。

设计启发:基于这个数据洞察,设计师在设计“导出”功能时,除了提供通用的“导出到本地”选项外,还应优先地、在最醒目的位置,提供“一键分享到常用平台”的、预设了最佳分辨率和码率的快捷选项。

3. 应用三:驱动“优先级排序”

这是数据驱动需求决策最核心、最高频的应用场景。数据,为我们提供了客观的、量化的“标尺”,来衡量和比较不同需求的“性价比”。

机会大小:对于一个旨在“优化A功能”的需求,我们可以通过数据回答:“当前有多少比例的用户,正在高频地使用A功能?他们是我们的高价值用户吗?” 这帮助我们量化了这个需求的“覆盖面”。

评估现有功能:通过分析“功能渗透率与用户留存率”的关联,我们可以识别出那些与“高留存”强相关的核心功能。任何旨在强化这些功能的需求,都应被赋予高优先级。

4. 应用四:衡量“最终效果”

在一个需求被开发并发布后,数据驱动的流程并未结束。我们需要回到我们的度量体系,去追踪这个新功能上线后,是否真的对我们预设的“北极星指标”或“关键成果”,带来了积极的影响。这个“衡量”的环节,完成了价值创造的闭环,并为下一轮的需求决策,提供了新的养料。

五、终极武器:对照实验

在许多情况下,即便我们有数据洞察,但一个解决方案是否真的有效,仍然存在不确定性。此时,对照实验,即通常所说的A/B测试,就是我们做出最终决策的、最科学、最无可辩驳的“终极武器”。

1. 什么是对照实验?

其核心思想是,针对一个问题,我们同时设计两个(或多个)不同的解决方案(例如,A方案是红色按钮,B方案是蓝色按钮),然后将用户流量,随机地、均匀地,分配到这两个方案上。在运行一段时间后,我们通过统计学的方法,来比较哪个方案,在我们的核心目标指标(例如,“点击率”)上,表现得更好。

2. 为何它是“金标准”

对照实验的威力在于,它能够帮助我们建立起“一个改动”与“一个结果”之间,唯一的、排除了所有其他干扰因素的“因果关系”。它将需求决策,从一场“观点”的辩论,变成了一次“科学”的裁决。

3. 在需求决策中的应用

在上线前:当团队对两种不同的设计方案或交互流程争执不下时,最佳的决策方式,不是开会吵架,而是“让我们用一个对照实验来验证一下”。

在线上持续优化:对照实验是所有顶尖互联网公司,进行产品持续优化的核心引擎。

对于研发团队而言,实施对照实验,需要在技术架构和管理流程上,都进行相应的设计。在 PingCode 这样的研发管理工具中,一个对照实验的需求,可以被作为一个专门的“实验”类型的工作项来管理。其中,需要清晰地记录下本次实验的“假设”、“实验组与对照组的方案”、“核心度量指标”以及最终的“实验结论”。

六、文化与实践

最后,必须强调的是,数据驱动,首先是一种“文化”,其次才是一种“技术”。

数据民主化:数据和分析工具,不应是少数“数据分析师”的专利,而应尽可能地,向整个产品和研发团队开放。一个配置在 Worktile 首页的、对全员可见的“产品核心指标仪表盘”,其价值远大于一份锁在数据分析师电脑里的深度报告。

培育“好奇心”与“可证伪性”:团队文化,应鼓励成员,将自己的每一个想法,都视为一个“待验证的假设”,并主动地去寻找数据,来证明或“证伪”它。在一个健康的文化中,“我的这个想法,被数据证明是错的”是一次有价值的学习,而非一次丢脸的失败。

从“数据驱动”到“数据启发”的平衡:最后,我们需要警惕“唯数据论”的陷阱。数据,是我们决策的“重要输入”,但它不能替代产品负责人的“商业洞察”、“用户同理心”和对未来的“战略远见”。最高级的决策,永远是科学(数据)与艺术(直觉)的完美结合。我们追求的,是“数据启发”,而非“数据驱动”的盲从。

常见问答 (FAQ)

Q1: 我们的产品用户量很小,还能做数据驱动吗?

A1: 当然可以。用户量小,意味着定量的统计数据可能不显著,此时,我们应将重心,更多地放在“定性”的数据上。通过对少数几个种子用户,进行深入的、一对一的可用性测试和访谈,同样能获得极其宝贵的、足以驱动决策的洞察。

Q2: “北极星指标”是不是一旦确定就不能变了?

A2: 不是。北极星指标,应在一个产品的特定“战略阶段”内,保持相对稳定。但当公司的整体战略,或产品的生命周期阶段,发生重大变化时(例如,从“用户增长期”转向“商业化变现期”),北极星指标也应随之进行调整。

Q3: 对照实验是否适用于所有类型的需求?

A3: 不适用。对照实验,主要适用于那些可以通过“线上实验”、并有明确“量化指标”来衡量的、**“优化型”**的需求。对于一些体验上的、颠覆性的、或后端架构性的需求,则更适合使用可用性测试、原型验证等其他方法。

Q4: 如何平衡“数据”和“用户体验直觉”?

A4: 将两者视为相互启发、相互验证的伙伴关系。用“直觉”和“同理心”,去发现潜在的用户问题,并提出“创造性”的解决方案假设;然后,用“数据”,去“科学地”验证这些假设,是否真的能带来预期的、