vllm0.8.5:自定义聊天模板qwen_nonthinking.jinja,从根本上避免模型输出<think>标签

一、环境

vllm:0.8.5

大语言模型:DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B

内存:128G

GPU:无

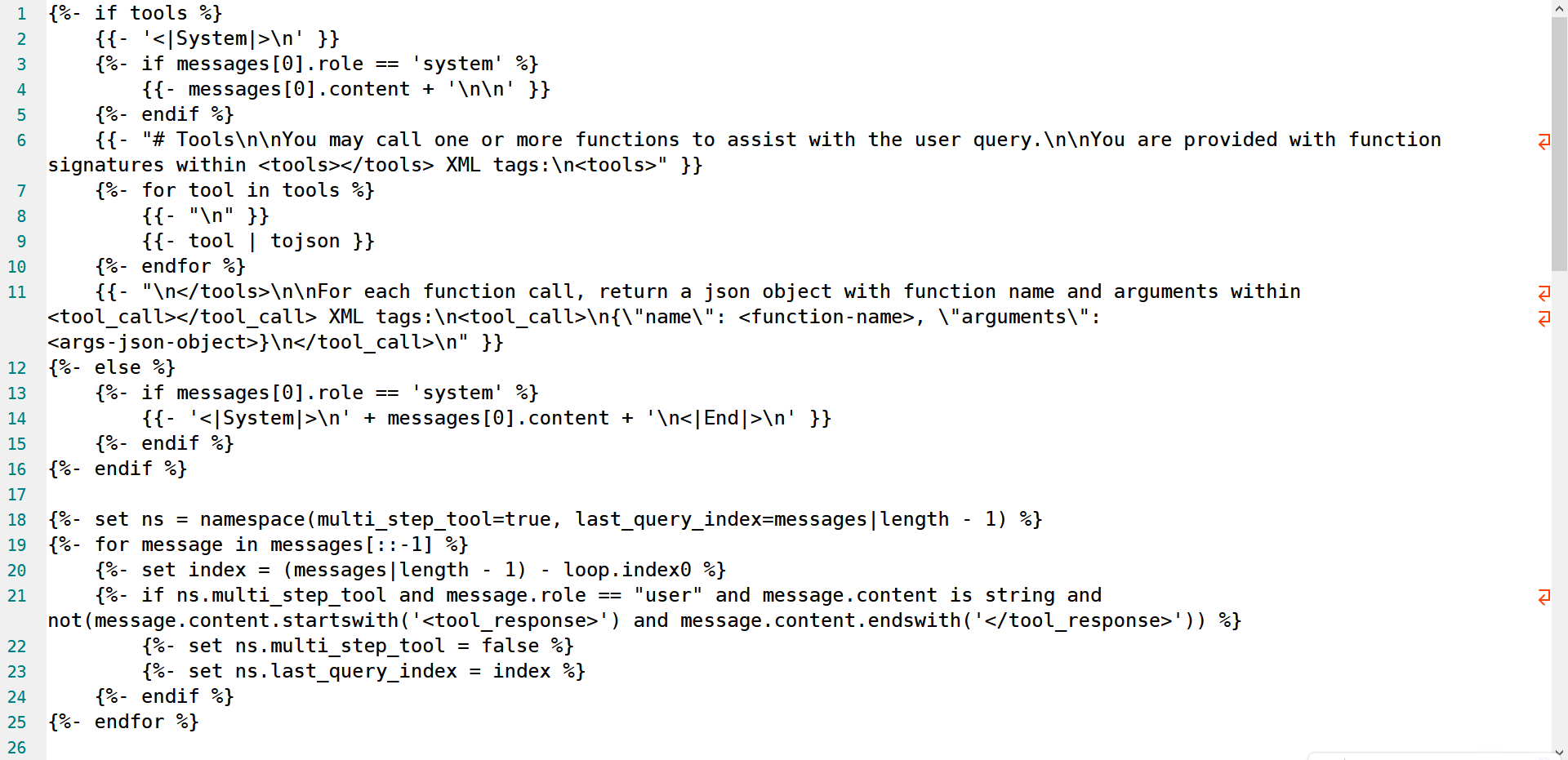

二、qwen_nonthinking.jinja内容如下:

2.1、内容解读

第一部分:如果存在可用工具(tools)

{%- if tools %}

判断是否存在外部提供的工具(函数),如果有,则进入工具模式。

显示系统头 + 工具说明

{{- '<|System|>\n' }} {%- if messages[0].role == 'system' %}

{{- messages[0].content + '\n\n' }}

{%- endif %}

- 输出 <|System|> 标记。

- 如果第一条消息是 system 角色,输出其内容,并加两个换行。

输出工具列表说明

{{- "# Tools\n\nYou may call one or more functions..." }} <tools>

{%- for tool in tools %}

{{- "\n" }}

{{- tool | tojson }}

{%- endfor %}

</tools>

- 向模型说明可以使用的工具。

- 使用 <tools>...</tools> 包裹每个工具的 JSON 定义(如函数名、参数等)。

- tool | tojson 将 Python/JSON 对象转为标准 JSON 字符串。

指导模型如何调用函数

{{- "\n</tools>\n\nFor each function call... within <tool_call><tool_call> XML tags:\n<tool_call>\n{\"name\": <function-name>, \"arguments\": ...}\n<tool_call>\n" }}

告诉模型:当你想调用函数时,请使用如下格式:

<tool_call>{"name": "get_weather", "arguments": {"city": "Beijing"}}</tool_call>

注意:这里的 <tool_call> 是一个自定义 XML-like 标签,用来清晰地标记函数调用的开始和结束,避免与普通文本混淆。

第二部分:如果没有工具

{%- else %} {%- if messages[0].role == 'system' %}

{{- '<|System|>\n' + messages[0].content + '\n<|End|>\n' }}

{%- endif %}

{%- endif %}

- 不显示工具相关说明。

- 仅输出第一条 system 消息(如果有),并用 <|End|> 结束。

第三部分:设置命名空间变量(用于判断上下文)

{%- set ns = namespace(multi_step_tool=true, last_query_index=messages|length - 1) %}

创建一个命名空间 ns,用于在循环中跨迭代共享变量:

- multi_step_tool: 判断是否处于多步工具调用流程。

- last_query_index: 记录最后一次“用户主动提问”的位置。

向前遍历消息,判断是否为多步工具调用

{%- for message in messages[::-1] %} {%- set index = (messages|length - 1) - loop.index0 %}

{%- if ns.multi_step_tool and message.role == "user" and message.content is string and not(message.content.startswith('<tool_call>') and message.content.endswith('<tool_call>')) %}

{%- set ns.multi_step_tool = false %}

{%- set ns.last_query_index = index %}

{%- endif %}

{%- endfor %}

- 倒序遍历 messages(从最新到最旧)。

- 找到第一个 role == "user" 且内容不是以 <tool_call> 开头/结尾的消息(即不是工具调用指令)。

- 把这个消息的索引记为 last_query_index,表示这是用户最后一次“真正提问”的位置。

- 用于后续判断哪些回复需要加上 <|End|>。

作用:防止在工具调用链中错误地终止对话流。

第四部分:主循环 —— 遍历每条消息并格式化输出

{%- for message in messages %}

对每条消息进行处理。

设置内容变量

{%- if message.content is string %} {%- set content = message.content %}

{%- else %}

{%- set content = '' %}

{%- endif %}

安全获取 content,避免非字符串类型出错。

情况一:用户消息(User)

{%- if message.role == "user" %} {{- '<|User|>\n' + content + '\n<|End|>\n' }}

格式:

<|User|>[用户内容]

<|End|>

情况二:助手消息(Assistant)

{%- elif message.role == "assistant" %}

处理 <think>...</think> 推理块(可选)

{%- set reasoning_content = '' %} {%- if '</think>' in content %}

{%- set reasoning_content = content.split('</think>')[0].rstrip('\n').split('<think>')[-1].lstrip('\n') %}

{%- set content = content.split('</think>')[-1].lstrip('\n') %}

{%- endif %}

- 如果内容包含 <think>推理内容</think>,则提取推理部分(虽然这里没使用),并把剩余部分作为正式回复。

- 这是为了支持“先思考,再回答”的格式。

根据是否是“最后一问之后的回复”,决定是否加 <|End|>

{%- if loop.index0 > ns.last_query_index %} {{- '<|Assistant|>\n' + content.lstrip('\n') + '\n<|End|>\n' }}

{%- else %}

{{- '<|Assistant|>\n' + content + '\n<|End|>\n' }}

{%- endif %}

- 如果该回复是在用户最后一次提问之前,不加 <|End|>(可能是中间步骤)。

- 如果是在之后,加上 <|End|> 表示回应完成。

处理工具调用(Tool Calls)

{%- if message.tool_calls %} {%- for tool_call in message.tool_calls %}

{%- if (loop.first and content) or (not loop.first) %}

{{- '\n' }}

{%- endif %}

{%- if tool_call.function %}

{%- set tool_call = tool_call.function %}

{%- endif %}

{{- '<tool_call>\n{"name": "' }}

{{- tool_call.name }}

{{- '", "arguments": ' }}

{%- if tool_call.arguments is string %}

{{- tool_call.arguments }}

{%- else %}

{{- tool_call.arguments | tojson }}

{%- endif %}

{{- '}\n</tool_call>' }}

{%- endfor %}

{%- endif %}

- 如果助手要调用函数,生成如下格式:

<tool_call>{"name": "search_web", "arguments": {"query": "天气预报"}}</tool_call><tool_call>{"name": "get_time", "arguments": {}}</tool_call>

- 支持多个函数调用。

- arguments 可以是字符串或对象,自动处理。

情况三:工具执行结果(Tool)

{%- elif message.role == "tool" %} {%- if loop.first or (messages[loop.index0 - 1].role != "tool") %}

{{- '<|User|>' }}

{%- endif %}

{{- '\n<tool_call>\n' }}

{{- content }}

{{- '\n</tool_call>' }}

{%- if loop.last or (messages[loop.index0 + 1].role != "tool") %}

{{- '\n<|End|>\n' }}

{%- endif %}

- 工具返回的结果被视为“用户侧输入”,所以用 <|User|> 标记。

- 多个连续的 tool 消息会被合并到同一个 <|User|> 块中。

- 每个工具结果用 <tool_call>\ntool_result\n</tool_call> 包裹,与函数调用请求对称。

- 最后一个工具结果后加 <|End|>。

示例输出:

<|User|><tool_call>

{"result": "北京今天晴,气温25°C"}

</tool_call>

<tool_call>

{"result": "当前时间:2025-08-03 18:30"}

</tool_call>

<|End|>

第五部分:生成提示(用于触发模型回复)

{%- if add_generation_prompt %} {{- '<|Assistant|>\n<think>\n\n</think>\n\n' }}

{%- endif %}

- 如果设置了 add_generation_prompt=True,在最后加上:

<|Assistant|><think>

</think>

- 表示“现在轮到模型输出了”,并且鼓励模型先进行内部推理(<think>)。

- 这个标记不会被模型重复输出,而是作为生成起点。

总结:这个模板的作用

功能 | 实现方式 |

✅ 支持函数调用 | 用 <tool_call>...<tool_call> 包裹 JSON 格式的调用请求 |

✅ 接收工具结果 | 工具返回也用 <tool_call>...</tool_call> 标记,归为用户输入 |

✅ 支持多步工具调用 | 通过 ns.last_query_index 判断上下文 |

✅ 支持内部推理 | 使用 <think>...</think> 分隔思考与回答 |