【数据分享】南京诗歌文学地理数据集(获取方式看文末)

今天要说明数据就是南京诗歌文学地理数据集。

数据介绍

南京,这座承载着 “六朝古都”“十朝都会” 厚重历史的城市,始终是中国文学版图上的璀璨明珠。从魏晋风骨到明清余韵,无数文人墨客在这里留下了饱含深情的诗篇,这些诗歌不仅是情感的抒发,更是地域文化与历史记忆的鲜活载体。为系统梳理南京诗歌中的文学与地理密码,“南京诗歌文学地理数据集” 应运而生。该数据集以严谨的学术视角,整合了从唐代至清代的南京题材诗歌,构建起一座连接文学意象与地理空间的桥梁,为解码古都千年文脉提供了珍贵的研究范本。

一、数据集的构建:从文献海洋到系统图谱

(一)数据来源:跨越千年的文学甄选

数据集的构建依托于多部权威文献,包括《全唐诗》《全宋诗》《宋明清诗歌鉴赏辞典》《南京诗图》等,从浩如烟海的古籍中精选出以南京为描写对象的诗歌。之所以聚焦唐代至清代,是因为这一时期既是中国古典诗歌的鼎盛期,也是南京城市格局与文化身份不断演变的关键阶段 —— 从唐代的丹阳郡、蒋州,到明代的应天府、京师,城市的行政称谓与空间形态随时代更迭,而诗歌恰是记录这些变迁的 “活档案”。

(二)核心信息提取:文学与地理的双向解码

数据集对每首诗歌进行了多维度信息提取,涵盖两大核心领域:

- 文学维度

:包括作者生平(如刘禹锡的贬谪经历、储光羲的山水情怀)、诗歌体裁(七言绝句、五言律诗、词等)、诗词主题(送别、咏史怀古、山水田园等);

- 地理维度

:涵盖诗歌所描写地点的古称与今称(如 “秣陵江” 即今秦淮河、“石头城” 位于今清凉山)、所属行政区域(秦淮区、鼓楼区等)、具体地址(如乌衣巷在上文德桥旁),以及景观元素(朱雀桥、台城、玄武湖等)。

通过这种双向解码,诗歌不再是孤立的文本,而成为可与地理空间精准对应的 “文化坐标”。

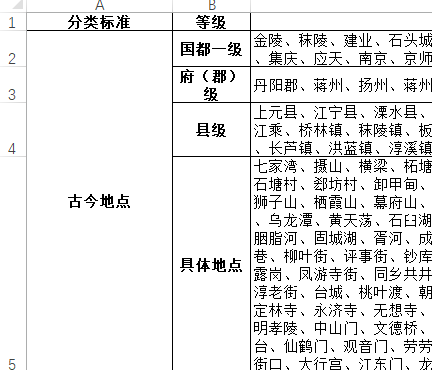

二、南京地理空间的文学分级:从都城到村落的诗意映射

数据集将南京的地理空间按历史行政层级与文学出现频率,划分为 6 个等级,清晰呈现了不同空间尺度在诗歌中的存在感:

- 等级 1(国都一级)

:承载王朝记忆的核心符号,包括金陵、秣陵、建业、石头城等。这些名称多见于咏史怀古诗,如刘禹锡《金陵五题・石头城》中 “山围故国周遭在,潮打空城寂寞回”,以 “石头城” 暗喻六朝兴衰,成为南京 “王气” 与 “苍凉” 的经典文学注脚。

- 等级 2(府 / 郡级)

:涵盖集庆、应天、南京、京师等,多出现于体现城市行政功能的诗歌中。如明代诗人笔下的 “应天”,常与都城的繁华、礼制建筑相关,折射出南京作为明初京师的政治地位。

- 等级 3(县级)

:以上元县、江宁县、溧水县等为代表,诗歌多描写县域的田园风光与民生百态。储光羲在《游湖五首》中写 “浦口红荷碧筱夜相鲜”,展现了浦口区(古属江宁县)的水乡景致。

- 等级 4-5(乡镇与具体地点)

:包括桥林镇、秣陵镇、乌衣巷、桃叶渡等,是诗歌中 “烟火气” 与 “细节美” 的集中体现。如韦庄笔下的 “桃叶渡”,因王献之与桃叶的爱情传说,成为历代送别诗的经典意象。

- 等级 6(景观元素与形容词)

:前者如 “朱雀桥”“玄武湖”,后者如 “龙盘虎踞”,是诗歌中构建南京地域气质的核心符号。“龙盘虎踞” 一词自诸葛亮评价南京地形后,频繁出现在诗词中,成为南京 “帝王之气” 的文学标签。

三、诗歌要素的文化解读:从文本到地域精神的穿透

(一)作者生平:情感与创作的深层关联

诗人的生命经历往往为南京诗歌注入独特的情感底色。刘禹锡因参与 “永贞革新” 被贬,多次途经南京,其《金陵五题》系列(《乌衣巷》《石头城》等)满是 “旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家” 的兴亡之叹,这种苍凉感与他仕途坎坷的经历深度绑定;而储光羲作为山水田园诗人,笔下的南京 “红荷碧筱夜相鲜”,则尽显对自然之美的纯粹赞美,与其隐居倾向一脉相承。

(二)诗歌体裁:形式与情感的完美适配

不同体裁在表达南京意象时各有侧重:

七言绝句如《乌衣巷》,以短小精悍的篇幅浓缩 “朱雀桥边野草花” 的衰败与 “夕阳斜” 的寂寥,留白处尽是历史沧桑;

五言律诗如储光羲《临江亭五咏》,通过 “江水中分地,城楼画角闲” 的对仗,展现南京山水与城郭的空间呼应;

词如冯延巳《临江仙・秣陵江上多离别》,以 “雨晴芳草烟深” 的朦胧意象,将秦淮河畔的离别之愁渲染得缠绵悱恻。

(三)诗歌主题:时代精神的诗意表达

南京诗歌的主题始终与时代脉搏同频:

- 咏史怀古

是永恒的主旋律。从 “六朝遗事何处寻”(刘禹锡《台城怀古》)到 “南朝词臣北朝客”(《江令宅》),诗人借南京的宫墙、巷陌,反思王朝更迭与人生无常;

- 送别主题

因秦淮河、桃叶渡等水路枢纽而格外密集。严维《丹阳送韦参军》中 “丹阳郭里送行舟,一别心知两地秋”,以江南秋景衬离情,成为唐代送别诗的典范;

- 山水田园

主题则展现了南京的自然之美。从 “寒山暮多思”(刘禹锡《罢和州游建康》)到 “池边梅自早”(冯延巳《醉花间》),诗人将玄武湖、栖霞山的四季景致融入笔端。

四、文学地理的当代价值:从古籍到现实的文化反哺

(一)为历史研究提供新视角

数据集通过诗歌中 “地名 - 时间 - 事件” 的关联,为考证南京城市变迁提供了佐证。例如,从 “建业” 到 “金陵” 再到 “南京” 的称谓演变,在诗歌中形成清晰的时间轴;而 “江令宅”“生公堂” 等已消失的建筑,通过 “归来唯见秦淮碧”(《江令宅》)等诗句,得以在文学中留存痕迹。

(二)激活文化旅游的深度体验

诗歌中的文学景观已成为南京文旅的核心吸引力。乌衣巷因 “旧时王谢” 的诗句成为网红打卡地,台城因 “清江悠悠王气沉” 的咏叹与鸡鸣寺形成 “诗寺联动”,秦淮河则因 “秣陵江上多离别” 的词韵,让夜游画舫成为沉浸式文学体验。这些景观不再是孤立的建筑或河流,而是承载着千年诗意的 “活文化”。

(三)推动文学地理学的学科发展

作为国内少有的城市诗歌文学地理数据集,其构建方法为同类研究提供了范式。通过将 “文学意象” 与 “地理空间” 量化关联,研究者可更精准地分析 “地域如何塑造文学” 与 “文学如何反哺地域” 的互动关系,为理解中国文化的空间性开辟新路径。

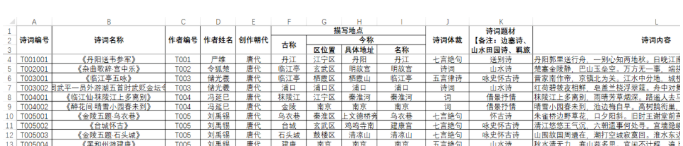

五、数据集概况与使用

该数据集以 TIF 格式存储,包含诗歌编号(如 T005001 对应《乌衣巷》)、作者编号、创作朝代、地点古今名称、体裁、主题等结构化信息,可直接用于学术分析与可视化呈现。数据引用格式为:Bai Tianyi, Hu Di, Du Xiaohan, et al. A literary geography dataset of Nanjing poetries [DS/OL]. V1. Science Data Bank, 2021 [2025-02-19]. https://cstr.cn/31253.11.sciencedb.j00001.00241.

从唐代的 “丹阳郭里” 到清代的 “金陵城郭”,南京诗歌文学地理数据集不仅是一部 “纸上南京”,更是一把打开古都文化基因库的钥匙。它让我们看见:诗歌中的南京,既是 “潮打空城” 的历史见证者,也是 “红荷碧筱” 的自然歌颂者,更是 “龙盘虎踞” 的永恒生命力的载体。

注:本文中的数据和指标仅为示例,实际数据请参考最新发布的南京诗歌文学地理数据集。

数据说明

1、数据来源网络收集2、本资源仅用作为学习用途,不能用于商业通途

3、南京诗歌文学地理数据集,数据为TIF格式。请自行斟酌使用。

数据获取方式

点击关注后后台咨询小编