C++:STL中的栈和队列的适配器deque

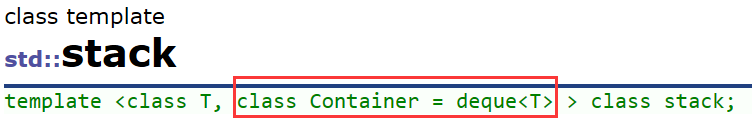

学习完string类、容器vector和容器list,再去学习其他容器的学习成本就非常低,容器的使用方法都大差不差,而栈和队列的底层使用了适配器,去模拟实现就没有那么麻烦,适配器也是一种容器,但是这种容器兼备栈和队列需要的特性,通过观察栈和队列的码源更能体会到适配器的方便和厉害之处。虽然stack和queue中也可以存放元素,但在STL中并没有将其划分在容器的行列,而是将其称为容器适配 器,这是因为stack和队列只是对其他容器的接口进行了包装,STL中stack和queue默认使用deque。

目录

双端队列:deque

deque的优缺点

栈和队列的模拟实现

优先级队列的模拟实现

priority_queue初始化

向下调整和向上调整算法

priority_queue插入和删除

priority_queue其它接口

对比总结

双端队列:deque

如果熟悉一个容器的使用对于其他容器也能很快上手,所以小编在这里就不讲栈和队列的使用了,在还未学习c++之前,小编学习了数据结构虽然是C语言版的,也是初步了解了栈和队列。在C语言中栈和队列的实现,栈的特点是先进后出,是用数组来实现的,栈需要pop和top来删除数据和去数据但是在尾部,所以用一个数组就能很好的解决。队列的特点是先进先出,需要频繁的头删,如果使用数组来实现效率不高,数组头删的时间复杂度为O(N),所以链表就是一个很好的选择。在c++中究竟是什么样的容器既能符合栈的特征,又能符合队列的特征,让我们一起往下瞧瞧吧!

在栈和队列中哪里可以用到deque呢?deque在模版中,在栈和队列显示实例化中默认的适配器是deque,当然也可以手动传vector或者list。

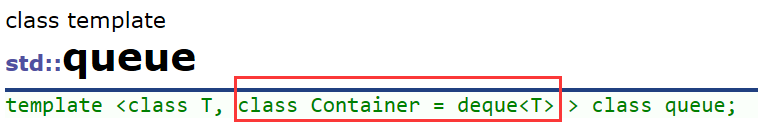

双端队列原理:deque(双端队列):是一种双开口的"连续"空间的数据结构,双开口的含义是:可以在头尾两端进行插入和删除操作,且时间复杂度为O(1),与vector比较,头插效率高,不需要搬移元素;与list比较,空间利用率比较高。

双端队列原理:deque(双端队列):是一种双开口的"连续"空间的数据结构,双开口的含义是:可以在头尾两端进行插入和删除操作,且时间复杂度为O(1),与vector比较,头插效率高,不需要搬移元素;与list比较,空间利用率比较高。

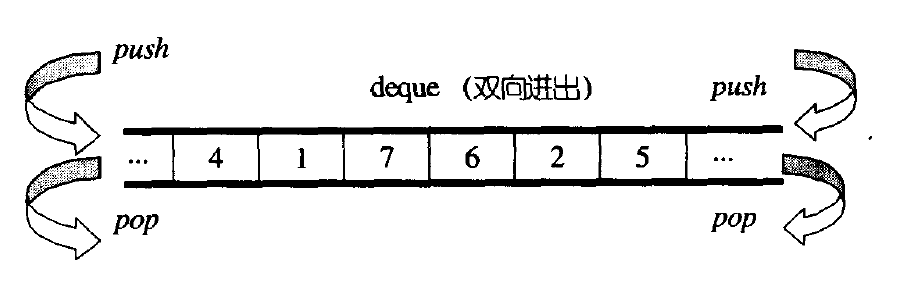

但是双端队列并不是这样连续的空间,而是像二维数组一样,一个指针数组,每个指针都对应着一块空间。

从上面的图中可以看出迭代器中node是当前结点,cur指向当前数组位置,用来迭代器访问元素,first和last分别指向每个节点对应的数组的起始位置和末尾。当cur等于last,node就要指向下一个节点,cur又在起始位置了,虽然这些空间不连续,但是可以重载一些函数来定义其行为以及封装看似空间时连续的。

从上面的图中可以看出迭代器中node是当前结点,cur指向当前数组位置,用来迭代器访问元素,first和last分别指向每个节点对应的数组的起始位置和末尾。当cur等于last,node就要指向下一个节点,cur又在起始位置了,虽然这些空间不连续,但是可以重载一些函数来定义其行为以及封装看似空间时连续的。

deque的优缺点

优点:与vector比较,deque的优势是:头部插入和删除时,不需要搬移元素,效率特别高,而且在扩容时,也不需要搬移大量的元素,因此其效率是必vector高的。

与list比较,其底层是连续空间,空间利用率比较高,不需要存储额外字段。

缺点:deque有一个致命缺陷:不适合遍历,因为在遍历时,deque的迭代器要频繁的去检测其是否移动到某段小空间的边界,导致效率低下,而序列式场景中,可能需要经常遍历,因此在实际中,需要线性结构

时,大多数情况下优先考虑vector和list,deque的应用并不多,而目前能看到的一个应用就是,STL用其作为stack和queue的底层数据结构。

那么为什么要用deque来作为stack和Queue的默认底层容器呢?

首先stack是一种后进先出的特殊线性数据结构,因此只要具有push_back()和pop_back()操作的线性结构,都可以作为stack的底层容器,比如vector和list都可以;queue是先进先出的特殊线性数据结构,只要具有 push_back和pop_front操作的线性结构,都可以作为queue的底层容器,比如list。

但是STL中对stack和 queue默认选择deque作为其底层容器,主要是因为: 1. stack和queue不需要遍历(因此stack和queue没有迭代器),只需要在固定的一端或者两端进行操作。 2. 在stack中元素增长时,deque比vector的效率高(扩容时不需要搬移大量数据);queue中的元素增长 时,deque不仅效率高,而且内存使用率高。 结合了deque的优点,而完美的避开了其缺陷。

栈和队列的模拟实现

在学习C语言阶段,模拟实现了栈和队列,需要的代码量需要几百行,自己造轮子还是比较麻烦的,而在C++中有现成的不需要我们去造轮子,模拟实现栈和队列就轻松多了,deque作为默认的底层容器。

stack代码示例:

template<class T, class Con = deque<T>>class stack{public:void push(const T& x){_c.push_back(x);}void pop(){_c.pop_back();}T& top(){return _c.back();}const T& top()const{return _c.back();}size_t size()const{return _c.size();}bool empty()const{return _c.empty();}private:Con _c;};Queue代码示例:

template<class T, class Con = deque<T>>class queue{public:void push(const T& x){_c.push_back(x);}void pop(){_c.pop_front();}T& back(){return _c.pop_back();}const T& back()const{return _c.pop_back();}T& front(){return _c.front();}const T& front()const{return _c.pop_front();}size_t size()const{return _c.size();}bool empty()const{return _c.empty();}private:Con _c;};优先级队列的模拟实现

优先级队列的底层结构是堆,还是又vector作为容器来实现,而模拟实现优先级队列就需要建堆,在STL中优先级队列默认是大堆,所以在模拟实现中我们也是大堆。在模拟实现的过程中可以发现自己的对知识的疏漏,在建堆和什么时候使用向下调整和向上调整出现了问题,也导致了花费有些时间去复习以前的知识。优先级队列毕竟是队列,还有先进先出的特性,在队列插入元素实在末尾插入,需要根据大小堆来进行向上调整,删除头元素如果直接进行删除就会大大降低效率,可以先和末尾元素交换,接着删除末尾元素,在从根结点开始向下调整,使堆保持大堆或者小堆。

在实现之前需要三个模版参数:

template <class T, class Container = vector<T>, class Compare = less<T> >T是数据的类型,Container是适配器,也就是优先级队列的底层容器,默认容器是vector,compare是仿函数,来控制大堆或者小堆也就是数据的排升降序。注意:这里的less用的是库里面的

变量:

private:Container c;Compare comp;priority_queue初始化

priority_queue(){}template <class InputIterator>priority_queue(InputIterator first, InputIterator last){while (first != last){c.push_back(*first);++first;}for (int i = (size()-2)/2; i >= 0; i--){Adupdown(i);}}构造函数对内置类型不做处理,对于自定义类型会调用自己的构造函数,所以默认构造不需要写,而用迭代器初始化需要建堆,堆的特性使得它能在O(1)时间内获取最高(或最低)优先级的元素,并在O(log n)时间内完成插入和删除操作,这与优先级队列的需求高度契合。堆的结构保证了根节点始终是最大(或最小)元素,每次插入或删除后,堆会通过“上浮”或“下沉”操作重新调整结构,确保优先级顺序始终正确。

向下调整和向上调整算法

void Adupdown(int parent)//向下调整{int child = parent * 2 + 1;while (child < c.size()){if (child + 1 < c.size() && comp(c[child],c[child+1])){child++;}if (comp(c[parent], c[child])){swap(c[parent], c[child]);parent = child;child = parent * 2 + 1;}else{break;}}} void Adjustup(int child)//向上调整{int parent = (child - 1) / 2;while (child > 0){if (comp(c[parent] , c[child])){swap(c[parent], c[child]);child = parent;parent = (child - 1) / 2;}else{break;}}}向下调整通常用于删除堆顶元素或构建堆时,向下调整从根节点开始。向上调整通常用于插入新元素时。将新元素添加到堆的末尾,然后通过向上调整来恢复堆的性质,向上调整从新插入的节点开始。

priority_queue插入和删除

每次插入一个元素就需要向上调整来保持大堆或者小堆,而删除元素也是方便,首位元素进行交换,再删除末尾元素,比直接删除头元素效率更高。

代码示例:

void push(const T& x){c.push_back(x);Adjustup(size() - 1);}void pop(){swap(c[0], c[c.size() - 1]);c.pop_back();Adupdown(0);}priority_queue其它接口

bool empty() const{return c.empty();}size_t size() const{return c.size();}const T& top() const{return c[0];}

对比总结

| 特性 | 双端队列 | 优先级队列 |

|---|---|---|

| 操作位置 | 头部和尾部均支持操作 | 仅支持从优先级最高端操作 |

| 底层实现 | 数组或链表 | 通常为堆(Heap) |

| 时间复杂度 | 插入/删除:O(1)(均摊) | 插入/删除:O(log n) |

| 典型用途 | 双向数据处理、滑动窗口 | 动态优先级任务处理 |