机器学习第四课之决策树

目录

简介

一.决策树算法简介

二. 决策树分类原理

1.ID3算法

1.1 熵值

1.2 信息增益

1.3 案例分析

编辑 2.C4.5

2.1 信息增益率

2.2.案例分析

3.CART决策树

3.1基尼值和基尼指数

3.2案例分析

三、决策树剪枝

四、决策树API

五、电信客户流失

六、回归树

七. 回归树API

简介

决策树的核心逻辑就像我们日常生活中的选择过程:从一个初始问题出发,根据不同的答案走向不同的分支,最终抵达一个明确的结论。这种 “层层设问、逐步拆分” 的思路,让它成为机器学习中最容易理解和解释的模型之一,哪怕是没有太多算法基础的人,也能快速看懂它的决策路径。

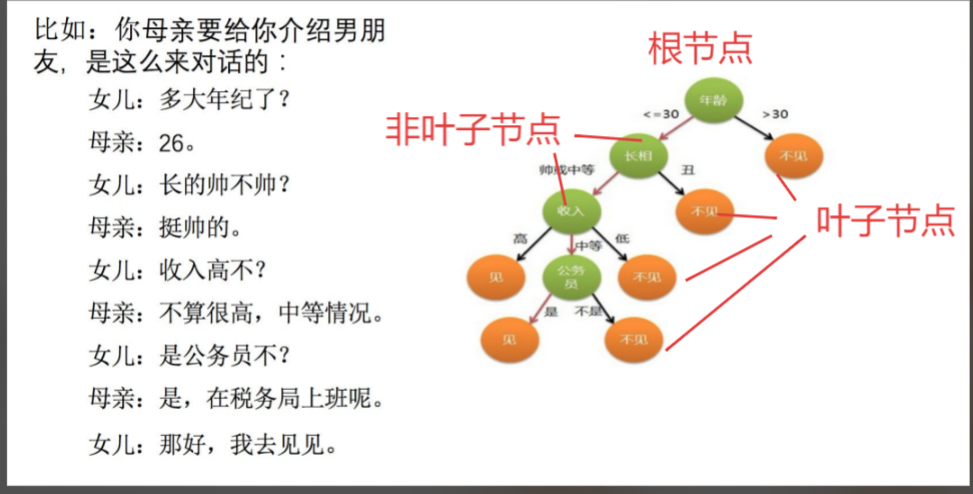

一.决策树算法简介

-

是⼀种树形结构,本质是⼀颗由多个判断节点组成的树

-

其中每个内部节点表示⼀个属性上的判断,

-

每个分⽀代表⼀个判断结果的输出,

-

最后每个叶节点代表⼀种分类结果。

核心:所有数据从根节点一步一步落到叶子节点。

怎么理解这句话?通过⼀个对话例⼦

决策树分类标准:

- ID3算法

- C4.5算法

- CART决策树

二. 决策树分类原理

1.ID3算法

1.1 熵值

熵值计算公式:

A 集合:[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2]

B 集合:[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

A 集合熵值:

B 集合熵值:

1.2 信息增益

信息增益表示得知特征X的信息⽽使得类Y的信息熵减少的程度

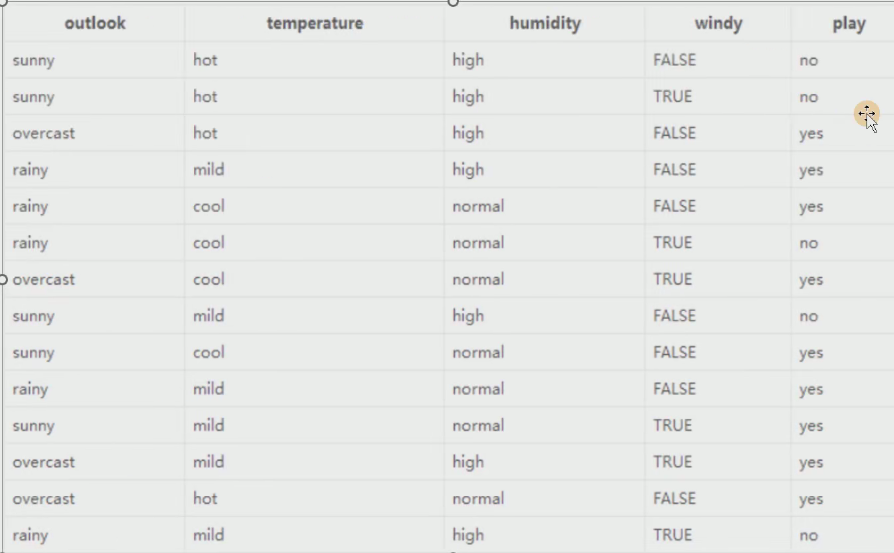

1.3 案例分析

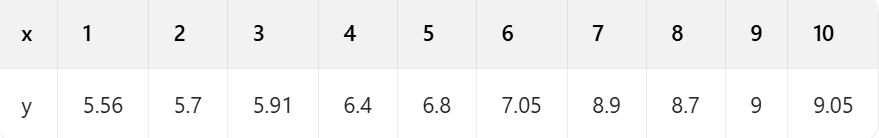

现在有个表格

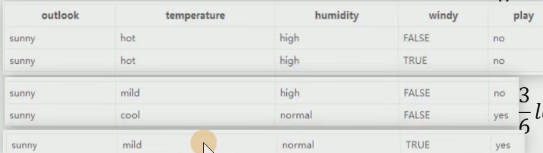

表格中显示在 Outlook、temperature、humidity、windy的影响下到底出不出去的情况。

第一遍遍历:

1. 标签(结果是否外出打球)的熵(类别熵):

14 天中,9 天打球,5 天不打球,熵为:

import math

result = -9/14*math.log(9/14, 2) - 5/14*math.log(5/14, 2)2. 基于天气的划分

属性熵:

晴天【5 天】的熵:

Overcast(阴天)【4 天】的熵:

雨天【5 天】的熵:

整体天气都熵值:

则信息增益为:0.940-0.693=0.247

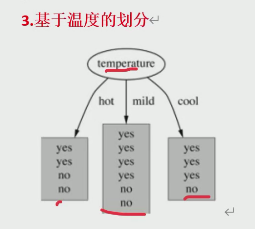

3. 基于温度的划分

Hot【4 天】的熵:

Mild【6 天】的熵:

Cool【4 天】的熵:

熵值计算:

信息增益为:

4. 基于湿度的划分

5. 基于风的划分

以上两个按照步骤就可以算出来

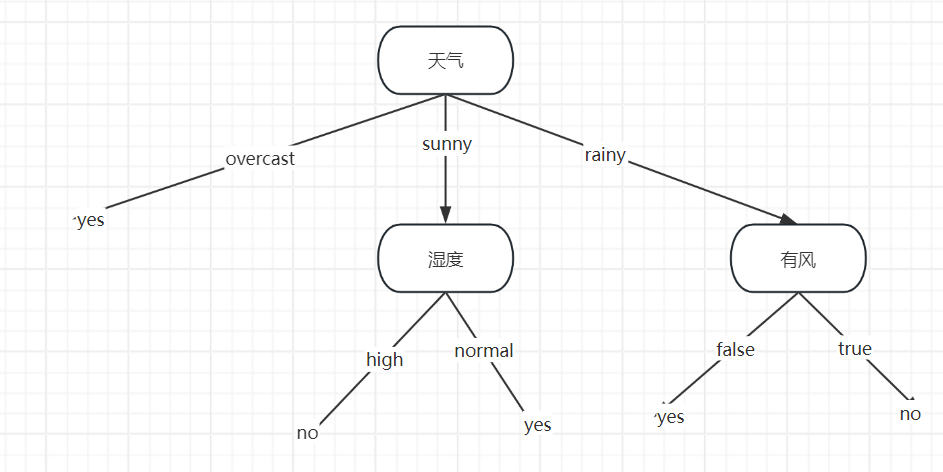

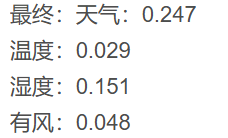

最终:天气:0.247

温度:0.029

湿度:0.151

有风:0.048

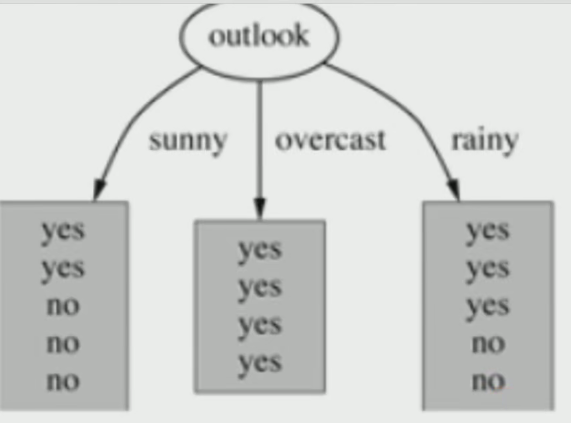

显然,信息增益最大的是:天气 > 湿度 > 有风 >温度

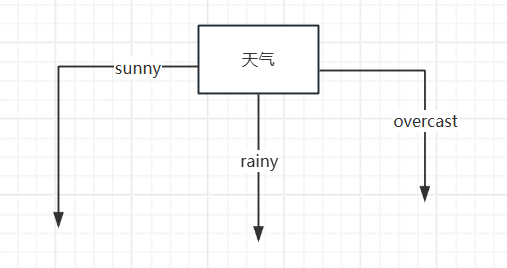

所有就以天气为根节点 ,然后天气下面有三种情况sunny、rainy、overcast,然后再对剩下的温度、湿度、有风三种情况求熵值然后求信息增益,找出各自的根节点

例如在sunny相同下求根节点,以此类推

最终得到的结果如下图:

2.C4.5

2.C4.5

2.1 信息增益率

息增益率:特征 A 对训练数据集 D 的信息增益比,为其信息增益

与训练数据集 D 的经验熵

之比:

C4.5 算法是一种决策树生成算法,它使用信息增益比(gain ratio)来选择最优分裂属性,具体步骤如下:

1、计算所有样本的类别熵(H)。

2、对于每一个属性,计算该属性的熵【也为自身熵】(Hi)。

3、对于每一个属性,计算该属性对于分类所能够带来的信息增益(Gi = H - Hi)。

4、计算每个属性的信息增益比(gain ratio = Gi / Hi),即信息增益与类别自身熵的比值。

选择具有最大信息增益比的属性作为分裂属性。

2.2.案例分析

在前面我们算出信息增益:

第一遍计算:【找首要节点】

天气的信息增益为: 0.247,

天气的自身熵值:

5 天晴天、4 天多云、5 天有雨。

信息增益率:

2. 温度的自身熵值:

信息增益率:

3. 湿度的自身熵值:

信息增益率:

4. 有风的自身熵值:

信息增益率:

信息增益率排序:天气(0.1566)湿度(0.151)有风(0.049)温度(0.0186)天气 > 湿度 > 有风 > 温度,然后后面以此类推

3.CART决策树

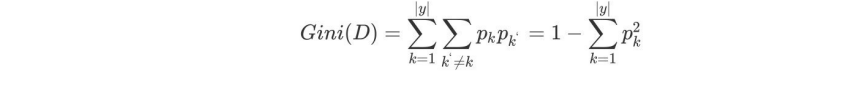

3.1基尼值和基尼指数

一看概念介绍就懵,我们自己上案例

3.2案例分析

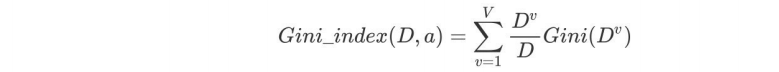

现有一张贷款申请表如下:

青年(5 人,2 人贷款)的基尼系数:

如果是类别是二分类,则基尼系数:

非青年(10 人,7 人贷款)的基尼系数:

总公式:

在(中年)条件下,D 的基尼指数:

在条件下,D 的基尼:

由于和

相等,都可以选作

的最优切分点

求特征和

的基尼指数:

由于和

只有一个切分点,所以它们就是最优切分点。

求特征的基尼指数:

最小,所以

为

的最优切分点。

在几个特征中,

最小,所以选择特征

为最优特征,

为其最优切分点。于是根结点生成两个子结点,一个是叶结点。对另一个结点继续使用以上方法在

中选择最优特征及其最优切分点,结果是

。依此计算得知,所得结点都是叶结点。

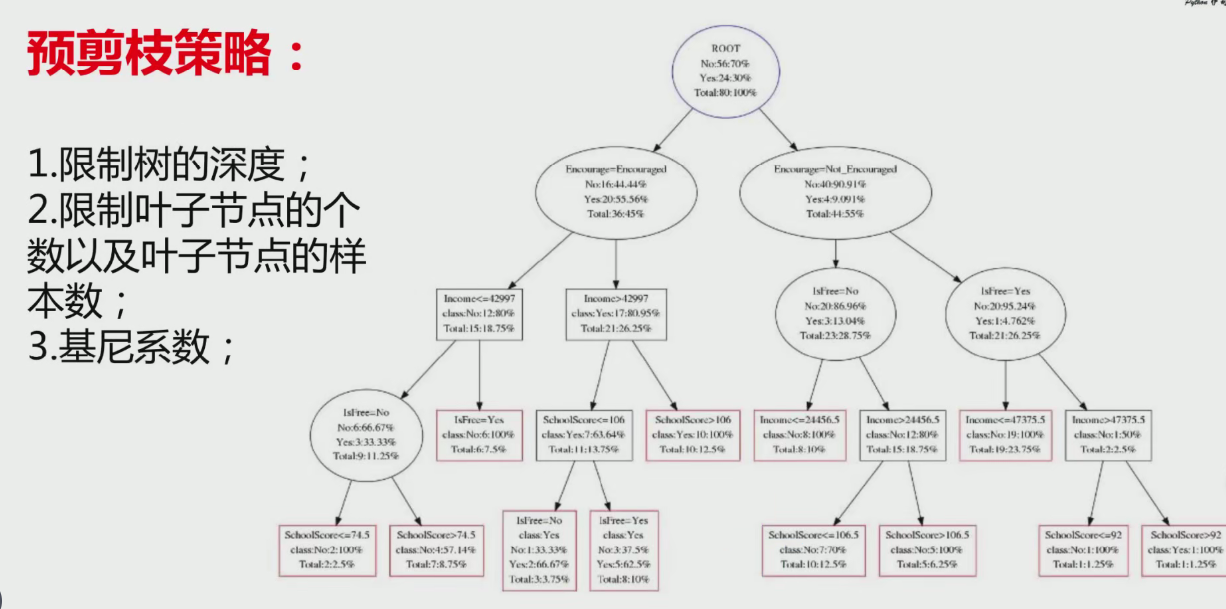

三、决策树剪枝

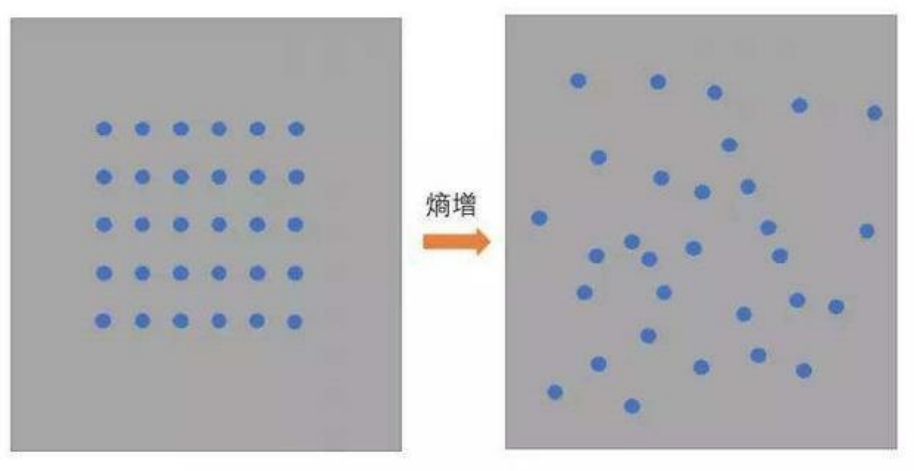

为什么要剪枝?

防止过拟合。

如何剪枝?

预剪枝和后剪枝。

预剪枝策略:

- 1. 限制树的深度;

- 2. 限制叶子节点的个数以及叶子节点的样本数;

- 3. 基尼系数:

总体来说就是不想让我们的决策树变得更深更大,也就是类似与使得xn中n变小。因为在训练中,如果每一中特征都是生成一个路径,那重新拿来测试集精确率非常低导致过拟合。

四、决策树API

class sklearn.tree.DecisionTreeClassifier(criterion='gini',

splitter='best', max_depth=None, min_samples_split=2,

min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0,

max_features=None, random_state=None, max_leaf_nodes=None,min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None, class_weight=None, presort=False)-

1.criterion: gini or entropy【采用基尼系数还是熵值衡量,默认基尼系数】

-

2.splitter: best or random 前者是在所有特征中找最好的切分点 后者是在部分特征中(数据量大的时候)【默认 best,无需更改】

-

3.max_features:(表示寻找最优分裂时需要考虑的特征数量,默认为 None,表示考虑所有特征。),log2,sqrt,N 特征小于 50 的时候一般使用所有的【默认取所有特征,无需更改】

-

4.max_depth: 表示树的最大深度,数据少或者特征少的时候可以不管这个值,如果模型样本量多,特征也多的情况下,可以尝试限制下。如果没有设置,那么将会把节点完全展开,直到所有的叶子节点都是纯的,或者达到最小叶子节点的个数阈值设置。

-

5.min_samples_split : (表示分裂一个内部节点需要的最小样本数,默认为 2),如果某节点的样本数少于

min_samples_split,则不会继续再尝试选择最优特征来进行划分,如果样本量不大,不需要管这个值。如果样本量数量级非常大,则推荐增大这个值。【控制内部节点分裂的情况:假设 < 10,那么分裂的数量小于 10 就不会再次分裂了,默认 2 个】 -

6.min_samples_leaf : (叶子节点最少样本数),这个值限制了叶子节点最少的样本数,如果某叶子节点数目小于样本数,则会和兄弟节点一起被剪枝,如果样本量不大,不需要管这个值【先构成决策树,再剪枝,当小于某个设定值后,则除此节点以及此节点的分支节点】

五、电信客户流失

库导入部分

import pandas as pd # 数据处理库,用于读取和操作数据

import numpy as np # 数值计算库,用于数组和矩阵操作

from sklearn.model_selection import train_test_split # 数据集拆分工具

from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier # 决策树分类器

from sklearn import metrics # 模型评估指标库

from sklearn.model_selection import cross_val_score # 交叉验证工具

from imblearn.over_sampling import SMOTE # 处理类别不平衡的SMOTE算法数据加载与预处理

# 读取Excel数据

data = pd.read_excel('电信客户流失数据.xlsx')# 提取特征和目标变量

x = data.iloc[:, 1:-1] # 特征数据:取第2列到倒数第2列(排除第一列ID和最后一列标签)

y = data.iloc[:, -1] # 目标变量:最后一列(客户是否流失的标签)数据集拆分

# 第一次拆分:将原始数据分为训练集(80%)和测试集(20%)

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x, y, test_size=0.2, random_state=42

)处理类别不平衡问题

# 使用SMOTE算法对训练集进行过采样

oversampler = SMOTE(random_state=0)

os_x_train, os_y_train = oversampler.fit_resample(x_train, y_train)# 第二次拆分:将过采样后的训练集再分为7:3的训练子集和验证子集

os_x_train_w, os_x_test_w, os_y_train_w, os_y_test_w = train_test_split(os_x_train, os_y_train, test_size=0.3, random_state=0

)- 客户流失数据通常存在类别不平衡(流失客户占比低),SMOTE 通过生成少数类样本解决此问题

- 二次拆分是为了用验证集进行超参数调优,避免直接使用测试集导致的过拟合

超参数网格搜索(核心部分)

# 定义参数搜索范围

max_depth_param_range = range(2, 25, 2) # 树的最大深度:2到24,步长2

min_samples_leaf_param_range = range(2, 25, 2) # 叶子节点最小样本数

min_samples_split_param_range = range(2, 25, 2) # 内部节点分裂最小样本数

max_leaf_param_range = range(2, 25, 2) # 最大叶子节点数# 存储参数组合和对应的分数

scores = []

params_list = []# 四重重循环遍历所有参数组合(网格搜索)

for i in max_depth_param_range:for j in min_samples_leaf_param_range:for k in min_samples_split_param_range:for n in max_leaf_param_range:params = (i, j, k, n)params_list.append(params)# 创建决策树模型dtr = DecisionTreeClassifier(criterion='gini', # 使用基尼系数作为分裂标准max_depth=i, # 树的最大深度min_samples_leaf=j, # 叶子节点最小样本数min_samples_split=k, # 内部节点分裂最小样本数max_leaf_nodes=n, # 最大叶子节点数random_state=42)# 5折交叉验证计算召回率(recall)score = cross_val_score(dtr, os_x_train_w, os_y_train_w, cv=5, scoring="recall")score_mean = score.mean() # 取5折的平均召回率scores.append(score_mean)# 找到找最佳参数组合(召回率最高的参数)

best_index = np.argmax(scores)

best_i, best_j, best_k, best_n = params_list[best_index]- 这里采用了四重循环进行网格搜索,计算量较大(12×12×12×12=20736 种组合)

- 选择召回率(recall)作为评价指标,适合流失预测场景(更关注尽可能捕捉所有流失客户)

- 5 折交叉验证可以更稳定地评估模型性能,避免单次拆分的随机性影响

最佳模型训练与评估

# 输出最佳参数

print(f"max_depth: {best_i}")

print(f"min_samples_leaf: {best_j}")

print(f"min_samples_split: {best_k}")

print(f"max_leaf_nodes: {best_n}")# 使用最佳参数创建建模型并在原始训练集上训练

dtr = DecisionTreeClassifier(criterion='gini',max_depth=best_i,min_samples_leaf=best_j,min_samples_split=best_k,max_leaf_nodes=best_n,random_state=42

)

dtr.fit(x_train, y_train) # 注意这里用了原始训练集,而非过采样的训练集# 用测试集进行预测

test_predicted = dtr.predict(x_test)# 评估模型性能

score = dtr.score(x_train, y_train) # 训练集准确率

print(score)

# 输出详细分类报告(包含精确率、召回率、F1分数等)

print(metrics.classification_report(y_test, test_predicted))六、回归树

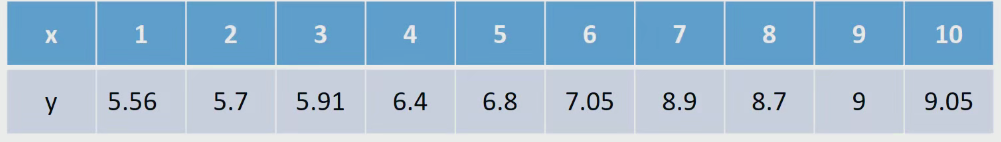

何为回归树?

解决回归问题的决策树模型即为回归树。

特点:

必须是二叉树

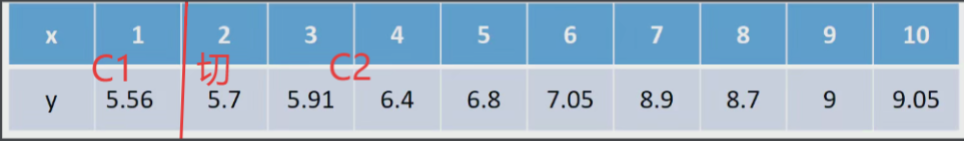

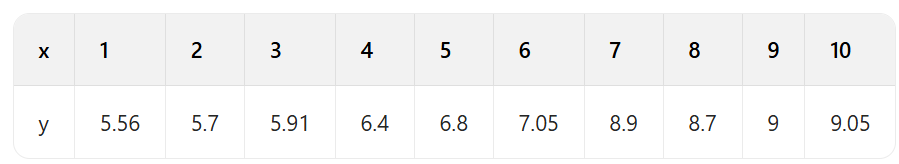

(1) 计算最优切分点

因为只有一个变量,所以切分变量必然是 x,可以考虑如下 9 个切分点:

【原因:实际上考虑两个变量间任意一个位置为切分点均可】一个一个切分点计算

<1> 切分点 1.5 的计算

第一部分:(1,5.56)

第二部分:(2,5.7)、(3,5.91)、(4,6.4)...(10,9.05)

(2) 计算损失

(3) 同理计算其他分割点的损失

容易看出,当时,loss=1.93最小,所以第一个划分点s=6.5。

(4) 对于小于 6.5 部分

<1> 切分点 1.5 的计算

当s=1.5时,将数据分为两个部分:

第一部分:(1,5.56)

第二部分:(2,5.7)\)、(3,5.91)、(4,6.4)、(5,6.8)、(6,7.05)

(5) 因此得到:

容易看出:

<1> 当s=3.5时,loss=0.2771最小,所以第一个划分点s=3.5。

<2> 当s=8.5时,loss=0.021最小,所以第一个划分点s=8.5。

(6) 假设只分裂我们计算的这几次:

那么分段函数为:

<1> 当 时 ,

<2> 当 时,

<3> 当 时,

<4> 当时,

(7) 对于预测来说:

特征 x 必然位于其中某个区间内,所以,即可得到回归的结果,比如说:

如果 x=11, 那么对应的回归值为 9.025.

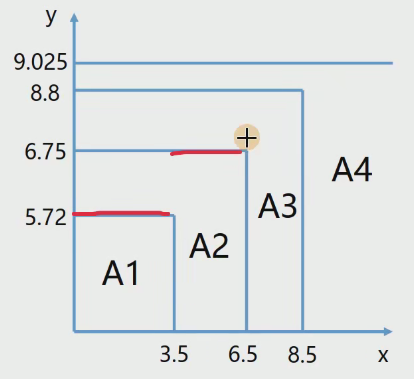

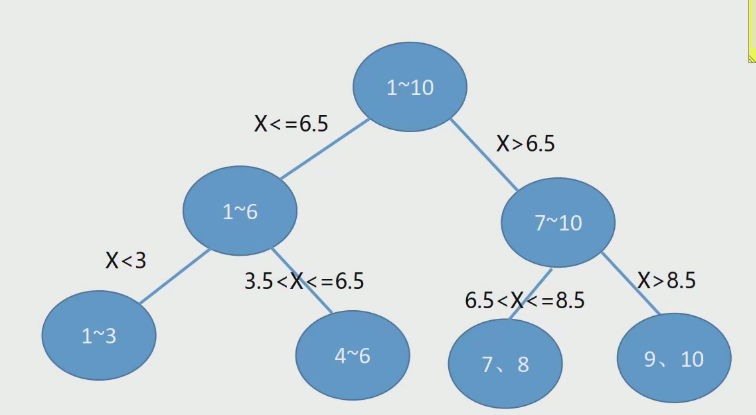

(8) 决策树构建

七. 回归树API

class sklearn.tree.DecisionTreeRegressor(criterion='mse',

splitter='best', max_depth=None, min_samples_split=2,

min_samples_leaf=1, min_weight_fraction_leaf=0.0,

max_features=None, random_state=None, max_leaf_nodes=None,

min_impurity_decrease=0.0, min_impurity_split=None, presort=False)[source]-

criterion:节点分裂依据。默认:

mse-

可选择:

mae(平均绝对误差) -> 使用绝对值\(\sum|y_i - c_1| + \sum|y_i - c_2|\) -

【按默认选择

mse即可】

-

-

splitter:默认

best,表示以最优的方式切分节点。决定了树构建过程中的节点分裂策略。值为best,意味着在每个节点上,算法会找出最好的分割点来尽量降低信息熵或者减少均方误差。如果设置为random,则算法会随机选择一个特征进行分裂。-

【按默认选择

best即可】

-

-

max_depth:树的最大深度。过深的树可能导致过拟合。

-

【通过交叉验证来进行选择】

-

-

min_samples_split:默认值是 2. 分裂一个内部节点需要的最小样本数,

-

【含义与分类相同】

-

-

min_samples_leaf:默认值是 1,叶子节点最少样本数

-

【含义与分类相同】

-

-

max_leaf_nodes:设置最多的叶子节点个数,达到要求就停止分裂【控制过拟合】

-

【设置此参数之后

max_depth失效】★重要

-

回归树的代码部分比较简单,重点理解一下它的逻辑过程就行,知道是这样计算的,不需要实际硬背。

代码部分

reg = tree.DecisionTreeRegressor()

reg = reg.fit(x,y)