数据结构 二叉树(2)---二叉树的实现

目录

1. 链式结构实现二叉树

1.1 头文件---Tree.h

1. 头文件保护宏

2. 包含标准库

3. 定义二叉树节点的数据类型

4. 定义二叉树节点的结构体

5. 函数声明

(1)遍历函数(前序、中序、后序)

(2)统计类函数

(3)查找与销毁函数

6. 整体逻辑:“声明 + 实现分离”

1.2 实现文件---Tree.c

1. 遍历的思想

2. 前序遍历函数---preOrder函数

3. 中序遍历函数---inOrder函数

4. 后序遍历函数---postOrder函数

5. 统计二叉树结点个数函数---BinaryTreeSize函数

6. 统计二叉树叶子节点个数---BinaryTreeLeafSize函数

7. 二叉树第K层结点的个数函数---BinaryTreeLevelKSize函数

8. 统计二叉树的深度/高度---BinaryTreeDepth函数

9. 二叉树查找值为x的结点函数---BinaryTreeFind函数

10. ⼆叉树销毁函数---BinaryTreeDestory函数

1.3 测试文件---test.c

1. 头文件与节点创建函数

2. 二叉树创建函数 createBinaryTree()

3. 测试函数 test01()

4. 主函数 main()

2. 总结:

2.1 头文件---Tree.h

2.2 实现文件---Tree.c

2.3 测试文件---test.c

在上篇内容中,小编主要讲了第二种实现树的方式——用链表结构实现的二叉树。通过结点的定

义,创建,树的构建三个方面介绍了链式二叉树。即如何“建树”而这篇文章小编主要围绕所建成的

树进行讲解,即如何“用树”。

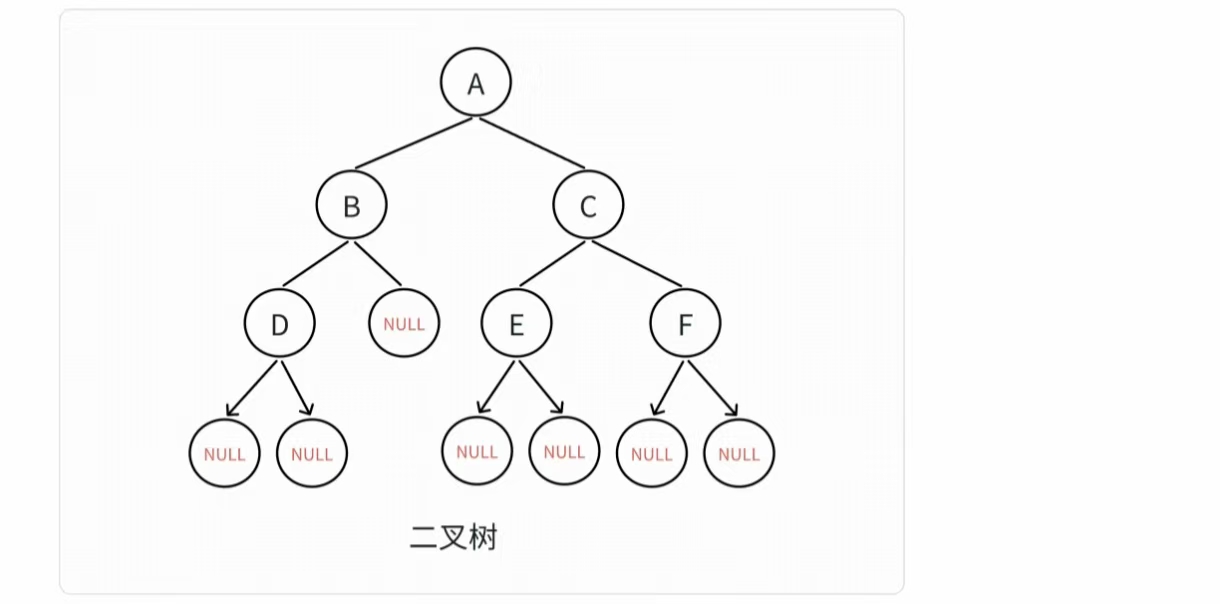

为了容易理解,我们仍以上篇内容所建成的树进行讲解:

1. 链式结构实现二叉树

我们仍然用三个文件 : 头文件,实现文件和测试文件来进行封装。

1.1 头文件---Tree.h

#pragma once

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>//定义链式结构的二叉树typedef char BTDataType;

typedef struct BinaryTreeNode

{BTDataType data;struct BinaryTreeNode* left;struct BinaryTreeNode* right;

}BTNode;//前序遍历

void preOrder(BTNode* root);

//中序遍历

void inOrder(BTNode* root);

//后序遍历

void postOrder(BTNode* root);//二叉树结点个数

int BinaryTreeSize(BTNode* root);

//int BinaryTreeSize(BTNode* root,int* psize);//二叉树叶子节点个数

int BinaryTreeLeafSize(BTNode* root);//二叉树第K层节点个数

int BinaryTreeLevelKSize(BTNode* root,int k);////二叉树的深度/高度

int BinaryTreeDepth(BTNode* root);//二叉树查找值为X的结点

BTNode* BinaryTreeFind(BTNode* root, BTDataType x);//二叉树的销毁

void BinaryTreeDestory(BTNode** root);以上时一个定义链式结构二叉树操作函数的头文件,包含二叉树的核心遍历、统计、查找及销毁等

功能声明。以下是各函数的详细解释及相互联系:

1. 头文件保护宏

(避免重复包含)

#pragma once

- 作用:这是编译器的“非标准但常用”语法,让头文件只被编译一次。

- 替代传统的 #ifndef ... #define ... #endif ,防止因头文件重复包含(比如多个 .c 文件都包含它)

导致的“重定义错误”。

2. 包含标准库

(为后续函数提供基础工具)

#include<stdio.h> // 提供 printf 等输入输出函数(遍历打印时会用到)

#include<stdlib.h> // 提供 malloc、free 等内存管理函数(二叉树销毁、创建时可能用到)

- 这两行是 C 语言标准库,后续写二叉树操作的 .c 实现文件时,若要打印遍历结果(用 printf )、动态分配/释放节点(用 malloc / free ),就依赖这两个头文件。

3. 定义二叉树节点的数据类型

typedef char BTDataType;- 含义:用 typedef 给 char 起别名 BTDataType ,统一管理二叉树节点存储的数据类型。

- 好处:如果后续想把节点数据改成 int / double 等,只需改这一行,不用满代码找 char 替换。

4. 定义二叉树节点的结构体

typedef struct BinaryTreeNode

{BTDataType data; // 存储节点的值(类型是上面定义的 BTDataType,即 char)struct BinaryTreeNode* left; // 指向左子树节点的指针(递归定义,因为子树也是 BinaryTreeNode 类型)struct BinaryTreeNode* right; // 指向右子树节点的指针

}BTNode;- BTDataType data; :存当前节点的数据(比如字符 'A' 、 'B' 等)。

- struct BinaryTreeNode* left; :指向左子节点的指针,若为 NULL 表示没有左子树。

- struct BinaryTreeNode* right; :指向右子节点的指针,若为 NULL 表示没有右子树。

- typedef ... BTNode; :给结构体 struct BinaryTreeNode 起别名 BTNode ,后续写代码时用

BTNode 更简洁。

5. 函数声明

(告诉编译器:这些函数“存在”,具体实现放 .c 文件)

(1)遍历函数(前序、中序、后序)

// 前序遍历:访问顺序 根 → 左子树 → 右子树

void preOrder(BTNode* root);

// 中序遍历:访问顺序 左子树 → 根 → 右子树

void inOrder(BTNode* root); // 后序遍历:访问顺序 左子树 → 右子树 → 根

void postOrder(BTNode* root);- 共同点:

- 参数都是 BTNode* root (传入二叉树的根节点指针,函数通过它递归访问整棵树)。

- 返回值 void (主要功能是“遍历并执行操作”,比如打印节点值,具体内容在实现文件里会写)。

(2)统计类函数

// 统计二叉树总节点数(所有节点,包括根、子节点)

int BinaryTreeSize(BTNode* root);

// 统计二叉树叶子节点数(左右子树都为 NULL 的节点)

int BinaryTreeLeafSize(BTNode* root);

// 统计二叉树第 k 层的节点数(根是第 1 层,以此类推)

int BinaryTreeLevelKSize(BTNode* root,int k);

// 计算二叉树的深度(根到最远叶子节点的最大层数)

int BinaryTreeDepth(BTNode* root); - 共同点:

- 都要“遍历/递归访问”二叉树节点,统计符合条件的节点数或层数。

- 返回值 int (结果是统计的数量或深度)。

(3)查找与销毁函数

// 在二叉树中查找值为 x 的节点,找到返回节点指针,没找到返回 NULL

BTNode* BinaryTreeFind(BTNode* root, BTDataType x);

// 销毁二叉树(释放所有节点的内存,避免内存泄漏;二级指针是为了把 root 置 NULL)

void BinaryTreeDestory(BTNode** root); - 特殊点:

- BinaryTreeFind 返回 BTNode* (找到的节点地址),需遍历比较节点值。

- BinaryTreeDestory 用二级指针 BTNode** root :因为要在函数里把外部传入的根节点指针置

NULL (防止野指针),所以传指针的指针。

6. 整体逻辑:“声明 + 实现分离”

- 头文件( .h )只做函数声明和数据类型定义,告诉编译器“有这些函数和结构”。

- 具体实现( .c 文件)会写函数的实际代码(比如 preOrder 里递归访问并打印节点)。

- 这样设计是为了模块化:其他 .c 文件只需 #include "这个头文件" ,就能调用这些函数,不用关

心实现细节。

现在再看头文件,是不是每一行都清晰了?这些声明是后续写二叉树功能的“蓝图”,真正的逻辑在

对应的 .c 实现文件里。下面我们会在 .c文件中将这些函数一一介绍。

1.2 实现文件---Tree.c

上面内容我们讲解了链式结构实现二叉树的头文件,现在我们来讲讲实现文件,也就是其中各个函

数的实现。我们先从函数的遍历开始讲起。

首先,二叉树的操作离不开树的遍历,我们先来看看二叉树的遍历有哪些方式

按照规则,二叉树的遍历有:前序 / 中序 / 后序的递归结构遍历:

1. 前序遍历(Preorder Traversal 也称先序遍历):访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之前

访问顺序为:根结点、左子树、右子树

2. 中序遍历(Inorder Traversal):访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之中(间)

访问顺序为:左子树、根结点、右子树

3. 后序遍历(Postorder Traversal):访问根结点的操作发生在遍历其左右子树之后

访问顺序为:左子树、右子树、根结点

1. 遍历的思想

二叉树遍历(前序、中序、后序)的核心思想,本质是 “递归分解 + 回溯合并” ,用更通用的方式

总结,包含这些关键逻辑:

核心思想:「分解问题 + 递归触底 + 回溯合并」

不管前序、中序、后序,遍历的本质都是 把“整棵树的遍历”拆解成“根 + 左子树 + 右子树”的子问

题 ,通过递归深入到最底层(空节点) ,再回溯返回时按规则合并结果 。可以拆成 3 步理解:

1. 分解问题:把大问题拆成子问题

二叉树的结构天然适合 “分治” —— 任何一棵树,都能拆成 “根节点 + 左子树 + 右子树” 。遍历的目

标,就转化为:

- 先处理「根节点」(前序、中序、后序的区别,只在“什么时候处理根” )

- 再递归处理「左子树」(子问题,和原问题逻辑完全一致)

- 最后递归处理「右子树」(子问题,和原问题逻辑完全一致)

2. 递归触底:用终止条件控制边界

递归必须有 “终止条件” ,否则会无限循环。二叉树遍历的终止条件很简单:

遇到 NULL (空节点)时,停止递归,直接返回 。

这一步是让递归 “钻到最底层” 的关键 —— 从根节点一路往左/右,直到触达空节点,才会开始

“往回走”。

3. 回溯合并:从底层带着结果返回

当递归触达 NULL 后,会 “回溯” 到上一层调用的位置,继续执行 “未完成的逻辑” 。比如:

- 前序遍历中,访问完根节点 → 递归左子树触底返回 → 继续递归右子树

- 这个过程会把子树的遍历结果,合并成整棵树的遍历结果 。

以 前序(根 → 左 → 右)为例,“分解 + 递归 + 回溯” 的流程是:

1. 分解:遍历整棵树 → 拆成 “访问 A(根) → 遍历左子树(B 为根的树) → 遍历右子树(C 为

根的树)”

2. 递归触底:从 A→B→D,直到遇到 NULL ,触发终止条件返回

3. 回溯合并:从 D 的 NULL 回溯到 D → 处理 D 的右子树( NULL )→ 回溯到 B → 处理 B 的右

子树( NULL )→ 回溯到 A → 处理 A 的右子树(C 为根的树)→ …… 最终合并出完整序列

总结一下:

遍历的核心思想,就是 “用递归分解问题 → 靠终止条件控制边界 → 通过回溯合并结果” 。理解这

套逻辑,不管是二叉树的前/中/后序,还是更复杂的递归问题,都能找到思路~

下面我们来看代码的实现:

2. 前序遍历函数---preOrder函数

//前序遍历 void preOrder(BTNode* root) {// 1. 递归终止条件:遇到空节点if (root == NULL){printf("NULL "); return;}// 2. 访问当前节点(根节点)printf("%c ", root->data); // 3. 递归遍历左子树preOrder(root->left); // 4. 递归遍历右子树preOrder(root->right); }- 返回类型: void (无返回值,直接打印结果)

- 参数: BTNode* root (二叉树根节点指针)

- 核心逻辑:

- 若根节点为空,打印"NULL "并返回。

- 否则,先打印当前节点数据,再递归遍历左子树,最后递归遍历右子树(根→左→右)。

下面我们来举个例子

我们就用上篇文章建成的树为例:

就以前序遍历为例,按照 根——左——右 的步骤,我们在不看代码的情况下可以得出遍历结果为

A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL F NULL NULL ,下面我们根据代码来进行验

证:

第 1 层递归(处理根节点 A )

void preOrder(BTNode* root) // root = &A(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "A " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(&B)(进入第 2 层递归)// 注意:这里暂停,先执行完 preOrder(&B) 才会继续执行下面的 preOrder(&C)

}当前输出: A

第 2 层递归(处理节点 B )

void preOrder(BTNode* root) // root = &B(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "B " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(&D)(进入第 3 层递归)

}当前输出: A B

第 3 层递归(处理节点 D )

void preOrder(BTNode* root) // root = &D(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "D " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}当前输出: A B D

第 4 层递归(处理 D 的左孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

}当前输出: A B D NULL

回溯到第 3 层(继续处理 D 的右孩子)

第 3 层递归中, preOrder(root->left) 执行完,继续执行 preOrder(root->right) :

void preOrder(BTNode* root) // root = &D(回到这里)

{// 前面已执行:printf("D "); 和 preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}第 4 层递归(处理 D 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

}当前输出: A B D NULL NULL

回溯到第 2 层(继续处理 B 的右孩子)

第 2 层递归中, preOrder(root->left) 执行完,继续执行 preOrder(root->right) :

void preOrder(BTNode* root) // root = &B(回到这里)

{// 前面已执行:printf("B ");、preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 3 层递归)

}第 3 层递归(处理 B 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 2 层)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL

回溯到第 1 层(继续处理 A 的右孩子 C )

第 1 层递归中, preOrder(root->left) 执行完,继续执行 preOrder(root->right) :

void preOrder(BTNode* root) // root = &A(回到这里)

{// 前面已执行:printf("A ");、preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(&C)(进入第 2 层递归)

}第 2 层递归(处理节点 C )

void preOrder(BTNode* root) // root = &C(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "C " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(&E)(进入第 3 层递归)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C

第 3 层递归(处理节点 E )

void preOrder(BTNode* root) // root = &E(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "E " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C E

第 4 层递归(处理 E 的左孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C E NULL

回溯到第 3 层(处理 E 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = &E(回到这里)

{// 前面已执行:printf("E ");、preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}第 4 层递归(处理 E 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL

回溯到第 2 层(处理 C 的右孩子 F )

第 2 层递归中, preOrder(root->left) 执行完,继续执行 preOrder(root->right) :

void preOrder(BTNode* root) // root = &C(回到这里)

{// 前面已执行:printf("C ");、preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(&F)(进入第 3 层递归)

}第 3 层递归(处理节点 F )

void preOrder(BTNode* root) // root = &F(非空)

{if (root == NULL) → 不成立,跳过printf("%c ", root->data); → 打印 "F " preOrder(root->left); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL F

第 4 层递归(处理 F 的左孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

} 当前输出: A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL F NULL

回溯到第 3 层(处理 F 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = &F(回到这里)

{// 前面已执行:printf("F ");、preOrder(root->left);preOrder(root->right); → 调用 preOrder(NULL)(进入第 4 层递归)

}第 4 层递归(处理 F 的右孩子 NULL )

void preOrder(BTNode* root) // root = NULL(空节点)

{if (root == NULL) → 成立printf("NULL "); → 打印 "NULL " return; → 返回上一层(第 3 层)

}当前输出: A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL F NULL NULL

最终回溯到第 1 层,递归全部结束

此时第 1 层的 preOrder(root->right) (处理 C )执行完毕,整个 preOrder(&A) 调用结束。

最终输出结果 : 按照 前序遍历“根 → 左 → 右” 的顺序,最终打印结果为:

A B D NULL NULL NULL C E NULL NULL F NULL NULL

和我们开始的预测一样。

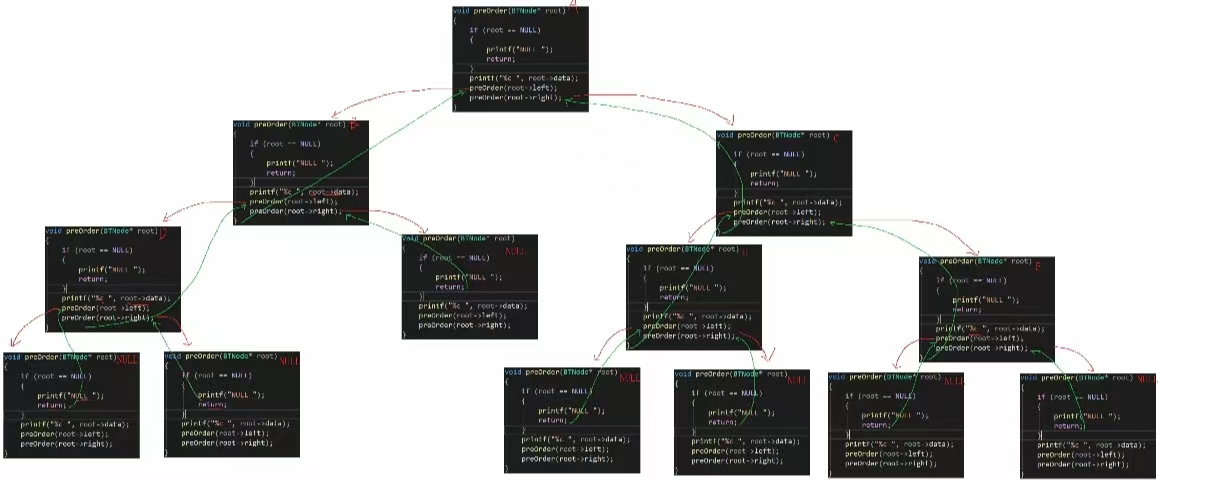

我们再来看一下对应逻辑:

1. 根节点 A → 打印 A

2. A 的左子树( B 为根):

- 根 B → 打印 B

- B 的左子树( D 为根):

- 根 D → 打印 D

- D 的左子树( NULL )→ 打印 NULL

- D 的右子树( NULL )→ 打印 NULL

- B 的右子树( NULL )→ 打印 NULL

3. A 的右子树( C 为根):

- 根 C → 打印 C

- C 的左子树( E 为根):

- 根 E → 打印 E

- E 的左子树( NULL )→ 打印 NULL

- E 的右子树( NULL )→ 打印 NULL

- C 的右子树( F 为根):

- 根 F → 打印 F

- F 的左子树( NULL )→ 打印 NULL

- F 的右子树( NULL )→ 打印 NULL 1. 递归顺序:永远先处理“当前节点”,再递归左、递归右(前序本质)。

2. 空节点处理:遇到 NULL 会打印 NULL ,保证遍历完整。

3. 回溯过程:递归到最底层(空节点)后,会一层一层“回溯”,继续处理父节点的右子树。

这样逐行跟踪后,就能彻底理解 前序遍历的递归流程,以及代码每一行在真实二叉树中是如何执

行的。

上面图片便是整个遍历递归流程图。可以看出来还是比较复杂的。再来看 中序遍历:

3. 中序遍历函数---inOrder函数

//中序遍历 void inOrder(BTNode* root) {if (root == NULL){// 1. 递归终止条件:遇到空节点printf("NULL ");return;}// 2. 先递归遍历左子树inOrder(root->left);// 3. 访问当前节点(根节点)printf("%c ", root->data);// 4. 再递归遍历右子树inOrder(root->right); }- 返回类型: void

- 参数: BTNode* root (二叉树根节点指针)

- 核心逻辑:

- 若根节点为空,打印"NULL "并返回。

- 否则,先递归遍历左子树,再打印当前节点数据,最后递归遍历右子树(左→根→右)。

核心逻辑(一句话总结)

先递归遍历左子树,再访问当前节点,最后递归遍历右子树,空节点打印 NULL 。

我们再简单看一下流程。

中序遍历的规则是 先遍历左子树,再访问当前节点,最后遍历右子树 。下面一步一步走:

1. 从根 A 开始,先钻左子树(B分支)

- 因为中序是“左→根→右”,所以碰到 A 后,不着急打印 A ,先去遍历 A 的左子树(B 那一支 )。

2. 到 B 后,继续钻左子树(D分支)

- 到 B 这一层,同样不着急打印 B ,按照“左→根→右”,先去遍历 B 的左子树(D 那一支 )。

3. 到 D 后,钻左子树(碰到 NULL)

- 到 D 这一层,还是先钻左子树 → 发现左子树是 NULL(空的 )。

- 因为碰到空,触发“边界条件”,打印 NULL ,然后返回(回到 D 这一层 )。

4. 打印 D,再钻 D 的右子树(碰到 NULL)

- 回到 D 后,按照“左→根→右”,左子树走完了,该打印 D 自己了 → 打印 D 。

- 打印完 D ,接着钻 D 的右子树 → 发现也是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 B 这一层 )。

5. 打印 B,再钻 B 的右子树(碰到 NULL)

- 回到 B 后,左子树(D 分支)走完了,该打印 B 自己了 → 打印 B 。

- 打印完 B ,钻 B 的右子树 → 发现是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 A 这一层 )。

6. 打印 A,再钻 A 的右子树(C 分支)

- 回到 A 后,左子树(B 分支)走完了,该打印 A 自己了 → 打印 A 。

- 打印完 A ,按照“左→根→右”,钻 A 的右子树(C 那一支 )。

7. 到 C 后,钻左子树(E 分支)

- 到 C 这一层,不着急打印 C,先钻左子树(E 那一支 )。

8. 到 E 后,钻左子树(碰到 NULL)

- 到 E 这一层,先钻左子树 → 发现是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 E 这一层 )。

9. 打印 E,再钻 E 的右子树(碰到 NULL)

- 回到 E 后,左子树走完了,打印 E 自己 → 打印 E 。

- 打印完 E ,钻右子树 → 发现是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 C 这一层 )。

10. 打印 C,再钻 C 的右子树(F 分支)

- 回到 C 后,左子树(E 分支)走完了,打印 C 自己 → 打印 C 。

- 打印完 C ,钻右子树( F 那一支 )。

11. 到 F 后,钻左子树(碰到 NULL)

- 到 F 这一层,先钻左子树 → 发现是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 F 这一层 )。

12. 打印 F,再钻 F 的右子树(碰到 NULL)

- 回到 F 后,左子树走完了,打印 F 自己 → 打印 F 。

- 打印完 F ,钻右子树 → 发现是 NULL → 打印 NULL ,返回(回到 C 这一层 )。

13. 所有分支走完,遍历结束

- 回到 C 后,右子树(F 分支)走完了 → 整个 C 分支遍历结束。

- 回到 A 后,右子树(C 分支)也走完了 → 整个二叉树的中序遍历结束!最终打印顺序把上面步骤里打印的内容按顺序连起来,结果是:

NULL D NULL B NULL A NULL E NULL C NULL F NULL

对应规则就是 左子树 → 当前节点 → 右子树 ,碰到空节点就打印 NULL ,完美体现中序遍历的

逻辑 。

4. 后序遍历函数---postOrder函数

//后序遍历 void postOrder(BTNode* root) {if (root == NULL){// 1. 递归终止条件:遇到空节点printf("NULL ");return;}// 2. 先递归遍历左子树postOrder(root->left);// 3. 再递归遍历右子树postOrder(root->right);// 3. 打印当前节点printf("%c ", root->data); }- 返回类型: void

- 参数: BTNode* root(二叉树根节点指针)

- 核心逻辑:

- 若根节点为空,打印"NULL "并返回。

- 否则,先递归遍历左子树,再递归遍历右子树,最后打印当前节点数据(左→右→根)。

最终后序遍历结果:

NULL NULL D NULL B NULL NULL E NULL NULL F C A

对应规则就是 左子树 → 右子树 → 当前节点 ,碰到空节点打印 NULL 。

5. 统计二叉树结点个数函数---BinaryTreeSize函数

//二叉树结点个数 //法一: //int size = 0; //int BinaryTreeSize(BTNode* root) //{ // if (root == NULL) // { // return 0; // } // //结点非空, +1 // size++; // BinaryTreeSize(root->left); // BinaryTreeSize(root->right); // // return size; //} ////法二: //int BinaryTreeSize(BTNode* root, int* psize) //{ // if (root == NULL) // { // return 0; // } // //结点非空 // (*psize)++; // BinaryTreeSize(root->left); // BinaryTreeSize(root->right); // // return psize; //} //法三: int BinaryTreeSize(BTNode* root) {if (root == NULL){return 0;}return 1+ BinaryTreeSize(root->left)+BinaryTreeSize(root->right); }这三个函数都是用于计算二叉树节点个数的实现,核心目标一致,但思路和优缺点不同,以

下分别说明:

法一:全局变量计数

- 核心逻辑:定义一个全局变量 size ,遍历二叉树时,每遇到一个非空节点就给 size 加 1,最后返回

size 。

- 流程:

从根节点开始,若节点非空则 size++ ,再递归遍历左、右子树,直到所有节点遍历完,size

就是总结点个数。

- 缺点:

全局变量 size 会一直存在,多次调用函数时需要手动重置,否则结果会累加(比如第一次

算完一棵树,第二次算另一棵树时, size 会从上次的结果继续增加),不够灵活。

法二:指针传递计数

- 核心逻辑:

通过指针参数 int* psize 传递一个计数器,遍历到非空节点时,通过指针修改计数器的值( (*psize)++ )。

- 流程:

调用前需手动初始化一个计数器(如 int size = 0 ),传入指针 &size ,遍历过程中每遇到非空节点就给 *psize 加 1,最终 size 的值就是总节点数。

- 注意:

代码中 return psize 是错误的(返回类型应为 int ,但 psize 是指针),实际应无需返回值( void ),或返回 *psize 。

- 优点:

解决了全局变量的问题,每次调用可通过新的计数器单独计算,但需要手动初始化计数器,稍显繁琐。

法三:递归累加(最优实现)

- 核心逻辑:

利用递归的“分治思想”,一棵二叉树的节点数 = 1(当前节点) + 左子树节点数 + 右子树节点数。

- 流程:

- 若节点为空,返回 0(空树节点数为 0)。

- 若节点非空,返回 1 + 左子树节点数(递归计算) + 右子树节点数(递归计算) 。

- 优点:

无需全局变量或额外参数,纯递归实现,调用简单(直接传根节点即可),结果准确且无副作用,是最推荐的写法。

总结:

三个方法都能计算节点数,但 法三 最简洁、安全,无需额外处理计数器,完全通过递归的“自下而

上累加”得到结果,是二叉树节点计数的标准实现。

6. 统计二叉树叶子节点个数---BinaryTreeLeafSize函数

int BinaryTreeLeafSize(BTNode* root) {// 1. 空节点:没有叶子节点,返回 0if (root == NULL){return 0;}// 2. 左右孩子都为空:当前节点是叶子节点,返回 1if (root->left == NULL && root->right == NULL){return 1;}// 3. 非叶子节点:递归统计左、右子树的叶子数,相加后返回return BinaryTreeLeafSize(root->left) + BinaryTreeLeafSize(root->right); }这个函数用于统计二叉树中叶子节点(即左右孩子都为空的节点)的个数,核心逻辑是通过

递归分,逐层判断并累加叶子节点数量。

核心逻辑:

叶子节点的定义是“左右孩子都为空的节点”,函数通过递归遍历整棵树,对每个节点做两种判断:

- 若节点为空,返回 0(空树没有叶子节点)。- 若节点的左右孩子都为空,说明它是叶子节点,返回 1。

- 否则,当前节点不是叶子节点,递归统计它的左子树和右子树的叶子节点数,两者相加即为

当前节点所在树的叶子总数。

结合示例二叉树的执行流程、 以先前的二叉树为例:

1. 从根 A 开始:

A 的左右孩子(B、C)都非空,所以不是叶子节点。递归计算左子树(B 分支)和右子树

(C 分支)的叶子数,再相加。

2. 处理 B 分支:

B 的左孩子是 D,右孩子是 NULL → 不是叶子节点。递归计算 B 的左子树( D 分支)的叶子

数(右子树为 NULL,返回0)。

D 的左右孩子都是 NULL → 是叶子节点,返回1。

因此,B 分支的叶子数 = 1(D)+ 0(B的右子树)= 1。

3. 处理 C 分支:

C 的左右孩子( E 、 F )都非空 → 不是叶子节点。递归计算 C 的左子树(E 分支)和右子树

(F 分支)的叶子数。

- E 的左右孩子都是 NULL → 是叶子节点,返回 1。

- F 的左右孩子都是 NULL → 是叶子节点,返回 1。

因此,C 分支的叶子数 = 1(E)+ 1(F)= 2。

4. 总叶子数:

根 A 的叶子数 = B 分支(1)+ C 分支(2)= 3,与实际叶子节点(D 、E 、F)数量一致。总结:

函数通过递归将“整棵树的叶子数”拆解为“左子树叶子数 + 右子树叶子数”,对每个节点仅判断“是否

为叶子”,逻辑清晰且无冗余,时间复杂度为 O(n) (每个节点访问一次),是统计二叉树叶子节

点的高效实现。

7. 二叉树第K层结点的个数函数---BinaryTreeLevelKSize函数

int BinaryTreeLevelKSize(BTNode* root, int k) {// 1. 空树:第 k 层无节点,返回 0if (root == NULL){return 0;}// 2. 已到第 k 层(k=1):当前节点是第 k 层的,返回 1if (k == 1){return 1;}// 3. 未到第 k 层:递归计算左、右子树的第 k-1 层节点数,相加后返回return BinaryTreeLevelKSize(root->left, k-1) + BinaryTreeLevelKSize(root->right, k-1); }这个函数用于计算二叉树中第 k 层节点的个数(根节点所在层为第 1 层),核心逻辑是通过

递归“逐层递减 k 值”,最终定位到第 k 层并统计节点数量。以下详细说明:

核心逻辑:- 若树为空( root == NULL ),第 k 层节点数为 0。

- 若 k == 1 (已递归到目标层),当前节点就是第 k 层的节点,返回 1。

- 否则,第 k 层节点数 = 左子树第 k-1 层的节点数 + 右子树第 k-1 层的节点数(通过递归将 k 逐层减 1,直到 k=1 时统计)。

结合示例二叉树的执行流程以先前的二叉树(结构: A 为第 1 层; B 、 C 为第

层; D 、 E 、 F 为第 3 层)为例,计算不同 k 值的结果:

示例 1:计算第 2 层节点数(k=2)

- 从根 A 开始, k=2≠1 ,递归计算左子树( B )的第 2-1=1 层节点数 + 右子树( C )的第

1 层节点数。

- B 的第 1 层: B 非空且 k=1 ,返回 1。

- C 的第 1 层: C 非空且 k=1 ,返回 1。

- 结果: 1+1=2 (第 2 层节点为 B 、 C ,正确)。

示例 2:计算第 3 层节点数(k=3)

- 从根 A 开始, k=3≠1 ,递归计算左子树( B )的第 3-1=2 层 + 右子树( C )的第 2 层节点

数。

- 左子树 B 的第 2 层: B 的 k=2≠1 ,递归计算 B 的左子树( D )的第 2-1=1 层( D 非空,

返回 1) + B 的右子树( NULL )的第 1 层(返回 0) → 结果 1+0=1。

- 右子树 C 的第 2 层: C 的 k=2≠1 ,递归计算 C 的左子树( E )的第 1 层(返回 1) + C 的

右子树( F )的第 1 层(返回 1) → 结果 1+1=2。

- 总结果: 1+2=3 (第 3 层节点为 D 、 E 、 F ,正确)。

总结:

函数通过“将 k 逐层递减”的递归方式,把“求第 k 层节点数”转化为“求左右子树第 k-1 层节点数之

和”,逻辑简洁且高效,时间复杂度为 O(n) (需遍历树中相关节点)。只要明确“根为第 1 层”,就

能准确统计任意第 k 层的节点数量。

8. 统计二叉树的深度/高度---BinaryTreeDepth函数

int BinaryTreeDepth(BTNode* root) {// 1. 空树:深度为 0if (root == NULL){return 0;}// 2. 递归计算左子树深度int leftDep = BinaryTreeDepth(root->left);// 3. 递归计算右子树深度int rightDep = BinaryTreeDepth(root->right);// 4. 整棵树深度 = 1(当前节点) + 左右子树的最大深度return 1 + (leftDep > rightDep ? leftDep : rightDep); }这个函数用于计算二叉树的深度(也叫高度,即从根节点到最远叶子节点的最长路径上的节

点总数),核心逻辑是通过递归比较左右子树的深度,取较大值加 1(当前节点本身)作为

整棵树的深度。以下详细说明:

核心逻辑:

- 若树为空( root == NULL ),深度为 0。- 否则,先递归计算左子树的深度( leftDep )和右子树的深度( rightDep )。

- 整棵树的深度 = 1(当前节点) + 左右子树中较深的那个的深度(通过三元表达式 leftDep

>rightDep ? leftDep : rightDep 取最大值)。

结合示例二叉树的执行流程,以先前的二叉树(结构: A 为根, B 、 C 为第 2 层; B 有

D , C 有 E 、 F ,所有叶子在第 3 层)为例:

1. 计算左子树( B 分支)深度:

- B 的左子树是 D , D 的左右子树均为空(深度 0) → D 的深度 = 1 + max(0, 0) = 1。

- B 的右子树为空(深度 0) → B 的深度 = 1 + max( D 的深度 1, 0) = 2。

2. 计算右子树( C 分支)深度:

- E 和 F 的左右子树均为空(深度 0) → E 、 F 的深度均为 1。

- C 的左子树是 E (深度 1),右子树是 F (深度 1) → C 的深度 = 1 + max(1, 1) = 2。

3. 计算整棵树( A )的深度:

- A 的左子树深度是 2( B 分支),右子树深度是 2( C 分支) → A 的深度 = 1 + max(2, 2) =

3。

结果与实际深度(根到叶子最长路径为 3 层)一致。

总结:

函数通过递归将“整棵树的深度”拆解为“1 + 左右子树的最大深度”,本质是找到从根到最远叶子的路

径长度,逻辑清晰且高效。

9. 二叉树查找值为x的结点函数---BinaryTreeFind函数

BTNode* BinaryTreeFind(BTNode* root, BTDataType x) {// 1. 空树:找不到节点,返回 NULLif (root == NULL){return NULL;}// 2. 当前节点就是目标:返回该节点指针if (root->data == x){return root;}// 3. 左子树中查找BTNode* leftFind = BinaryTreeFind(root->left, x);if (leftFind) // 左子树找到,直接返回{return leftFind;}// 4. 左子树没找到,在右子树中查找BTNode* rightFind = BinaryTreeFind(root->right, x);if (rightFind) // 右子树找到,返回{return rightFind;}// 5. 左右子树都没找到,返回 NULLreturn NULL; }这个函数用于在二叉树中查找值为 x 的节点,返回该节点的指针(若找不到则返回

NULL ),核心逻辑是通过递归遍历树的所有节点,优先检查当前节点,再依次搜索左、右

子树。以下详细说明:

核心逻辑:

- 若树为空( root == NULL ),返回 NULL (找不到目标)。

- 若当前节点的值等于 x ( root->data == x ),返回当前节点的指针(找到目标)。

- 否则,先递归在左子树中查找( leftFind ):

- 若左子树中找到( leftFind 非空),直接返回 leftFind 。

- 若左子树中没找到,再递归在右子树中查找( rightFind ),找到则返回 rightFind ,否则返回 NULL 。

结合示例二叉树的执行流程,以之前的二叉树(节点值: A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F )为例,假

设查找 E :

1. 从根 A 开始:

A->data 是 A ≠ E ,递归查找左子树( B 分支)。

2. 查找 B 分支:

B->data 是 B ≠ E ,递归查找 B 的左子树( D )。

- D->data 是 D ≠ E , D 的左右子树为空 → 左、右查找均返回 NULL ,即 B 分支查找结果

为 NULL 。

3. 查找 C 分支:

左子树( B 分支)没找到,递归查找 A 的右子树( C )。

- C->data 是 C ≠ E ,递归查找 C 的左子树( E )。

- E->data 是 E → 找到目标,返回 E 的指针。

总结:

函数采用先序遍历的思路(先查当前节点,再左、再右)查找目标节点,确保遍历所有节点直到找

到为止。若树中存在多个值为 x 的节点,会返回第一个被遍历到的节点(即左子树中出现的节点

优先于右子树)。时间复杂度为 O(n) (最坏情况需遍历所有节点),是二叉树节点查找的基础实

现。

10. ⼆叉树销毁函数---BinaryTreeDestory函数

void BinaryTreeDestory(BTNode** root) {// 1. 若当前节点为空(或已释放),直接返回if (*root == NULL){return;}// 2. 递归销毁左子树(传入左孩子的地址)BinaryTreeDestory(&((*root)->left));// 3. 递归销毁右子树(传入右孩子的地址)BinaryTreeDestory(&((*root)->right));// 4. 释放当前节点的内存free(*root);// 5. 将当前节点指针置空(避免野指针)*root = NULL; }这个函数用于销毁二叉树(释放所有节点的内存,并将根指针置空),核心逻辑是通过递归

先销毁左右子树,再释放当前节点,避免内存泄漏。以下详细说明:

核心逻辑:

- 采用“后序遍历”的思路:先递归销毁左子树,再递归销毁右子树,最后释放当前节点的内存,并将该节点指针置空(防止野指针)。

- 函数参数用二级指针( BTNode** root ),因为需要通过指针修改外部传入的根节点指针(最终将其置为 NULL )。

执行流程(以示例二叉树为例):

1. 销毁左子树( B 分支):

- 先递归销毁 B 的左子树( D ): D 的左右子树为空,直接释放 D 并置空。

- 再递归销毁 B 的右子树( NULL ):直接返回。

- 最后释放 B 并置空。

2. 销毁右子树( C 分支):

- 先递归销毁 C 的左子树( E ): E 的左右子树为空,释放 E 并置空。

- 再递归销毁 C 的右子树( F ): F 的左右子树为空,释放 F 并置空。

- 最后释放 C 并置空。

3. 销毁根节点 A :

- 左右子树均已销毁,释放 A 的内存,并将根指针(外部传入的 *root )置为 NULL 。

关键细节:

- 用二级指针的原因:若用一级指针, free 后只能修改函数内部的指针副本,无法将外部的根指

针置空,可能导致野指针错误。

- 后序销毁的必要性:必须先销毁子树再释放当前节点,否则释放当前节点后,无法访问其左右孩

子指针,导致子树内存无法释放(内存泄漏)。

通过这种方式,能确保二叉树的所有节点都被正确释放,且根指针最终被置空,是销毁二叉树的标

准安全实现。

以上便是实现文件中所有函数的详细内容。

1.3 测试文件---test.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include"Tree.h"//创建相应的节点并初始化

BTNode* buyNode(char x)

{BTNode* node = (BTNode*)malloc(sizeof(BTNode));if (node == NULL){printf("malloc failed\n");return NULL;}node->data = x;node->left = node->right = NULL;return node;

}BTNode* createBinaryTree()

{BTNode* nodeA = buyNode('A');BTNode* nodeB = buyNode('B');BTNode* nodeC = buyNode('C');BTNode* nodeD = buyNode('D');BTNode* nodeE = buyNode('E');BTNode* nodeF = buyNode('F');nodeA->left = nodeB;nodeA->right = nodeC;nodeB->left = nodeD;nodeC->left = nodeE;nodeC->right = nodeF;return nodeA; //返回头结点}void test01()

{BTNode* root = createBinaryTree(); //将nodeA赋值为头结点preOrder(root);printf("\n");inOrder(root);printf("\n");postOrder(root);printf("\n");printf("size:%d\n", BinaryTreeSize(root)); //二叉树结点个数printf("Leaf size:%d\n", BinaryTreeLeafSize(root)); //二叉树叶子节点个数printf("K size:%d\n", BinaryTreeLevelKSize(root, 1)); //二叉树第K层结点的个数printf("depth:%d\n", BinaryTreeDepth(root)); //二叉树的深度/高度if (BinaryTreeFind(root, 'G')){printf("找到了\n");}else{printf("未找到\n");}BinaryTreeDestory(&root);

}int main()

{test01();return 0;

}这个测试文件是用于验证二叉树相关操作函数功能的代码,主要流程是:先手动创建一棵固定结构

的二叉树,然后调用之前实现的各种二叉树操作函数(遍历、统计、查找、销毁等),通过输出结

果验证这些函数是否正确工作。以下分部分解释:

1. 头文件与节点创建函数

- #define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //屏蔽VS编译器的安全警告(如 malloc 相关)。

- #include"Tree.h" //包含二叉树的头文件(里面应定义了 BTNode 结构体、各种操作函数的声明等)。

- buyNode(char x) :

功能是创建一个二叉树节点,为节点分配内存,初始化节点值为 x ,左右孩子指针置为 NULL 。若内存分配失败( malloc 返回 NULL ),打印错误信息。2. 二叉树创建函数 createBinaryTree()

手动创建一棵固定结构的二叉树,节点值为 A 到 F ,具体结构如下:

A

/ \

B C

/ / \

D E F

- 步骤:先调用 buyNode 创建 A 到 F 六个节点,再通过指针赋值建立节点间的关系( A 的左孩子

是 B 、右孩子是 C ; B 的左孩子是 D ; C 的左孩子是 E 、右孩子是 F )。

- 最后返回根节点 A 的指针,作为整棵树的入口。

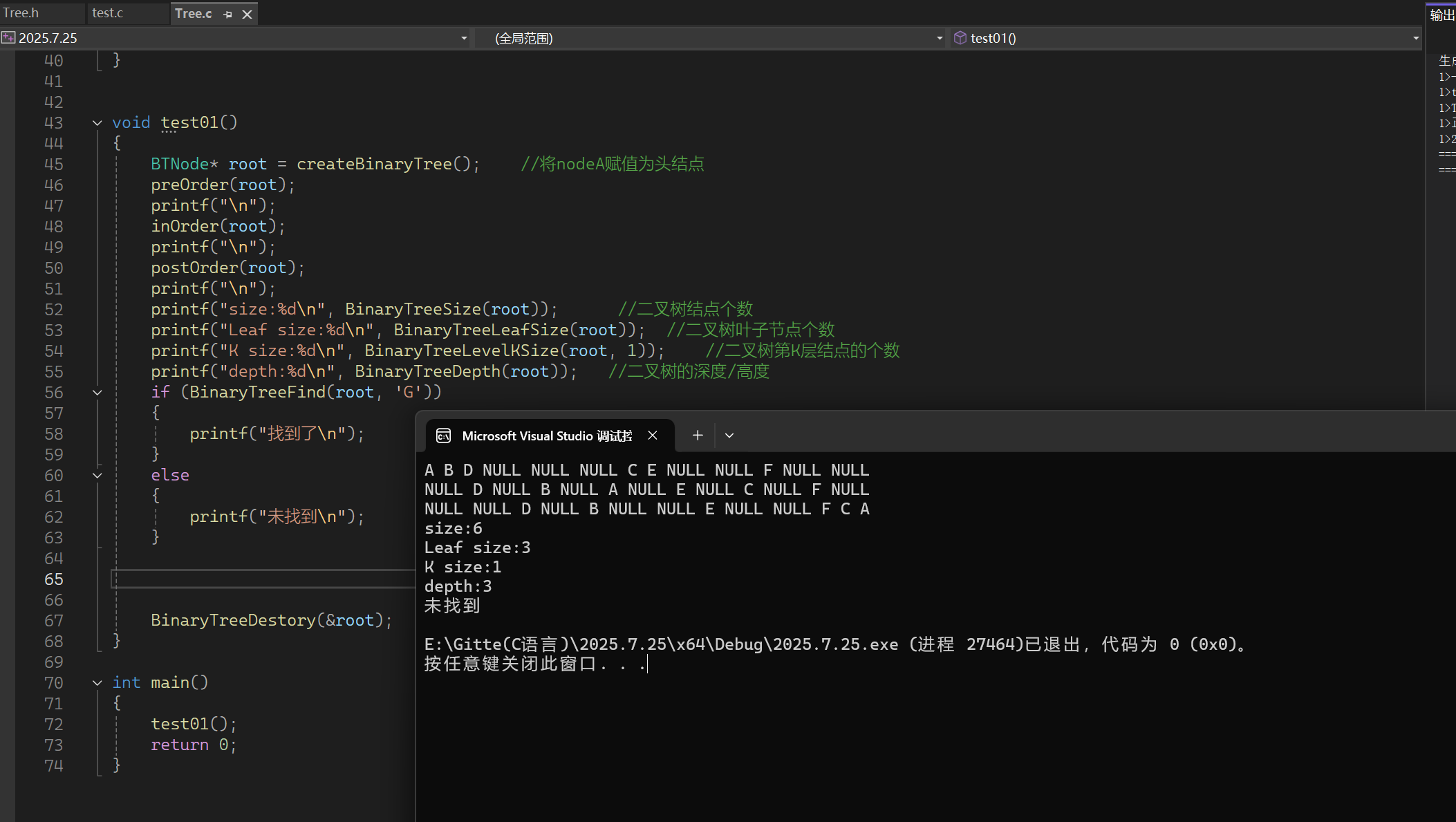

3. 测试函数 test01()

这是核心测试逻辑,分步骤验证二叉树操作:

1. 创建二叉树: BTNode* root = createBinaryTree() 得到根节点 root (即节点 A )。

2. 遍历测试:

- 调用前序遍历( preOrder )、中序遍历( inOrder )、后序遍历( postOrder )函数,打印遍历

结果,验证遍历逻辑是否正确。

3. 统计功能测试:

- BinaryTreeSize(root) :输出总节点数(预期结果为6,因为有 A-F 6个节点)。

- BinaryTreeLeafSize(root) :输出叶子节点数(预期结果为3,叶子节点是 D、E、F )。

- BinaryTreeLevelKSize(root, 1) :输出第1层节点数(预期结果为1,只有根节点 A )。

- BinaryTreeDepth(root) :输出树的深度(预期结果为3,从根 A 到叶子 D/E/F 共3层)。

4. 查找功能测试:

- 调用 BinaryTreeFind(root, 'G') 查找值为 G 的节点(树中不存在 G ),预期输出“未找到”。

5. 销毁二叉树:

- 调用 BinaryTreeDestory(&root) 释放整棵树的内存,并将根指针 root 置空,避免野指针。

下面我们来验证一下编译器所给出的答案:

由此可知与我们的推测完全一致。

4. 主函数 main()

仅调用 test01() 函数,执行整个测试流程,程序运行后会输出所有测试结果,通过观察输出是否符

合预期(如节点数、遍历顺序等),即可验证之前实现的二叉树操作函数是否正确。

总结:

这个测试文件是一个“一站式验证工具”,通过手动构建已知结构的二叉树,调用各种操作函数并输

出结果,直观地检验函数功能的正确性,是数据结构中验证算法实现的常用方式。

2. 总结:

以上便是关于整个用链式结构实现二叉树的完整内容。下面小编把完整版的代码留给大家:

以下是用链式结构实现二叉树的完整代码,包含头文件( Tree.h )、功能实现文件( Tree.c )和

测试文件( test.c ),整合了之前提到的所有操作函数,逻辑完整可直接使用:

2.1 头文件---Tree.h

#pragma once

#pragma once

#include<stdio.h>

#include<stdlib.h>//定义链式结构的二叉树typedef char BTDataType;

typedef struct BinaryTreeNode

{BTDataType data;struct BinaryTreeNode* left;struct BinaryTreeNode* right;

}BTNode;//前序遍历

void preOrder(BTNode* root);

//中序遍历

void inOrder(BTNode* root);

//后序遍历

void postOrder(BTNode* root);//二叉树结点个数

int BinaryTreeSize(BTNode* root);

//int BinaryTreeSize(BTNode* root,int* psize);//二叉树叶子节点个数

int BinaryTreeLeafSize(BTNode* root);//二叉树第K层节点个数

int BinaryTreeLevelKSize(BTNode* root, int k);////二叉树的深度/高度

int BinaryTreeDepth(BTNode* root);//二叉树查找值为X的结点

BTNode* BinaryTreeFind(BTNode* root, BTDataType x);//二叉树的销毁

void BinaryTreeDestory(BTNode** root);2.2 实现文件---Tree.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include"Tree.h"//前序遍历

void preOrder(BTNode* root)

{if (root == NULL){printf("NULL ");return;}printf("%c ", root->data);preOrder(root->left);preOrder(root->right);

}//中序遍历

void inOrder(BTNode* root)

{if (root == NULL){printf("NULL ");return;}inOrder(root->left);printf("%c ", root->data);inOrder(root->right);

}//后序遍历

void postOrder(BTNode* root)

{if (root == NULL){printf("NULL ");return;}postOrder(root->left);postOrder(root->right);printf("%c ", root->data);

}//二叉树结点个数

//法一:

//int size = 0;

//int BinaryTreeSize(BTNode* root)

//{

// if (root == NULL)

// {

// return 0;

// }

// //结点非空, +1

// size++;

// BinaryTreeSize(root->left);

// BinaryTreeSize(root->right);

//

//

// return size;

//}

////法二:

//int BinaryTreeSize(BTNode* root, int* psize)

//{

// if (root == NULL)

// {

// return 0;

// }

// //结点非空

// (*psize)++;

// BinaryTreeSize(root->left);

// BinaryTreeSize(root->right);

//

//

// return psize;

//}

//法三:

int BinaryTreeSize(BTNode* root)

{if (root == NULL){return 0;}return 1 + BinaryTreeSize(root->left) + BinaryTreeSize(root->right);

}//二叉树叶子节点个数

int BinaryTreeLeafSize(BTNode* root)

{if (root == NULL){return 0;}if (root->left == NULL && root->right == NULL){return 1;}return BinaryTreeLeafSize(root->left) + BinaryTreeLeafSize(root->right);

}//二叉树第K层结点的个数

int BinaryTreeLevelKSize(BTNode* root, int k)

{if (root == NULL){return 0;}if (k == 1){return 1;}return BinaryTreeLevelKSize(root->left, k - 1) + BinaryTreeLevelKSize(root->right, k - 1);

}//二叉树的深度/高度

int BinaryTreeDepth(BTNode* root)

{if (root == NULL){return 0;}int leftDep = BinaryTreeDepth(root->left);int rightDep = BinaryTreeDepth(root->right);return 1 + (leftDep > rightDep ? leftDep : rightDep);

}//二叉树查找值为x的结点

BTNode* BinaryTreeFind(BTNode* root, BTDataType x)

{if (root == NULL){return NULL;}if (root->data == x){return root;}BTNode* leftFind = BinaryTreeFind(root->left, x);if (leftFind){return leftFind;}BTNode* rightFind = BinaryTreeFind(root->right, x);if (rightFind){return rightFind;}return NULL;

}// ⼆叉树销毁--左右根

void BinaryTreeDestory(BTNode** root)

{if (*root == NULL){return;}BinaryTreeDestory(&((*root)->left));BinaryTreeDestory(&((*root)->right));free(*root);*root = NULL;

}2.3 测试文件---test.c

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS

#include"Tree.h"//创建相应的节点并初始化

BTNode* buyNode(char x)

{BTNode* node = (BTNode*)malloc(sizeof(BTNode));if (node == NULL){printf("malloc failed\n");return NULL;}node->data = x;node->left = node->right = NULL;return node;

}BTNode* createBinaryTree()

{BTNode* nodeA = buyNode('A');BTNode* nodeB = buyNode('B');BTNode* nodeC = buyNode('C');BTNode* nodeD = buyNode('D');BTNode* nodeE = buyNode('E');BTNode* nodeF = buyNode('F');nodeA->left = nodeB;nodeA->right = nodeC;nodeB->left = nodeD;nodeC->left = nodeE;nodeC->right = nodeF;return nodeA; //返回头结点}void test01()

{BTNode* root = createBinaryTree(); //将nodeA赋值为头结点preOrder(root);printf("\n");inOrder(root);printf("\n");postOrder(root);printf("\n");printf("size:%d\n", BinaryTreeSize(root)); //二叉树结点个数printf("Leaf size:%d\n", BinaryTreeLeafSize(root)); //二叉树叶子节点个数printf("K size:%d\n", BinaryTreeLevelKSize(root, 1)); //二叉树第K层结点的个数printf("depth:%d\n", BinaryTreeDepth(root)); //二叉树的深度/高度if (BinaryTreeFind(root, 'G')){printf("找到了\n");}else{printf("未找到\n");}BinaryTreeDestory(&root);

}int main()

{test01();return 0;

}- 三个文件分工明确: Tree.h 声明接口, Tree.c 实现功能, test.c 验证正确性。

- 编译时需将三个文件一起编译(如 gcc Tree.c test.c -o tree_test ),运行可执行文件即可看到测

试结果。

- 代码涵盖了二叉树的核心操作,可直接作为链式结构实现二叉树的参考模板。

总结:

这套实现完整覆盖了链式二叉树的基础操作,通过递归思想简化了遍历和统计逻辑,文件结构清

晰、分工明确,既便于理解二叉树的工作原理,也可作为实际开发中链式二叉树实现的参考模板。