光伏系统遮挡分析与设计优化策略

光伏电站的发电效率与遮挡控制密切相关。在设计阶段系统性规避遮挡风险,是提升发电量、降低运维成本的核心路径。以下从遮挡类型解析与优化措施两方面展开说明:

一、主要遮挡类型与影响机制

- 树木遮挡:站周边或内部的树木(尤其是高大乔木)会随生长逐渐遮挡光伏板,尤其是在日出日落时段,树影可能大面积覆盖组件。此外,落叶、枯枝堆积在组件表面也会形成局部遮挡。

- 大气遮挡:(1)长期雾霾、沙尘天气会降低光照强度,相当于对整个电站形成“弥漫性遮挡”;(2)暴雨、大雪等极端天气时,云层厚密或积雪覆盖组件表面,直接阻断光线;(3)结露或霜冻会在组件表面形成薄膜,影响透光率。

- 地形遮挡:若电站建于山地、丘陵等区域,周边的山体、陡坡可能在特定时段(如冬季上午、夏季傍晚)投射阴影,遮挡部分阵列。

- 建筑物遮挡:电站周边的房屋、厂房、铁塔等,若高度超过电站,会产生固定阴影;

- 支架或边框遮挡:若组件支架设计过宽,或边框超出合理范围,可能在特定光照角度下(如正午)遮挡组件边缘的电池片。

二、遮挡规避的系统性解决方案

针对上述遮挡类型,鹧鸪云光伏系统可通过以下技术手段实现精准控制:

1.高精度地形建模与阴影模拟

利用卫星遥感数据构建项目区域三维地形模型,结合DEM数据精确计算山体、建筑等障碍物的阴影轨迹。系统支持输入树木高度、楼房参数等数据,实时生成不同季节的阴影分布图。例如,在山地项目中,通过调整阵列倾角可将冬季阴影遮挡面积减少40%以上。

2.动态间距优化算法

采用遗传算法对组件阵列进行智能排布,根据太阳高度角变化动态调整行间距。以徐州地区为例,冬至日前后需保证阵列间距不小于组件高度的2.3倍,可通过系统参数化调整快速验证不同方案的发电量差异。

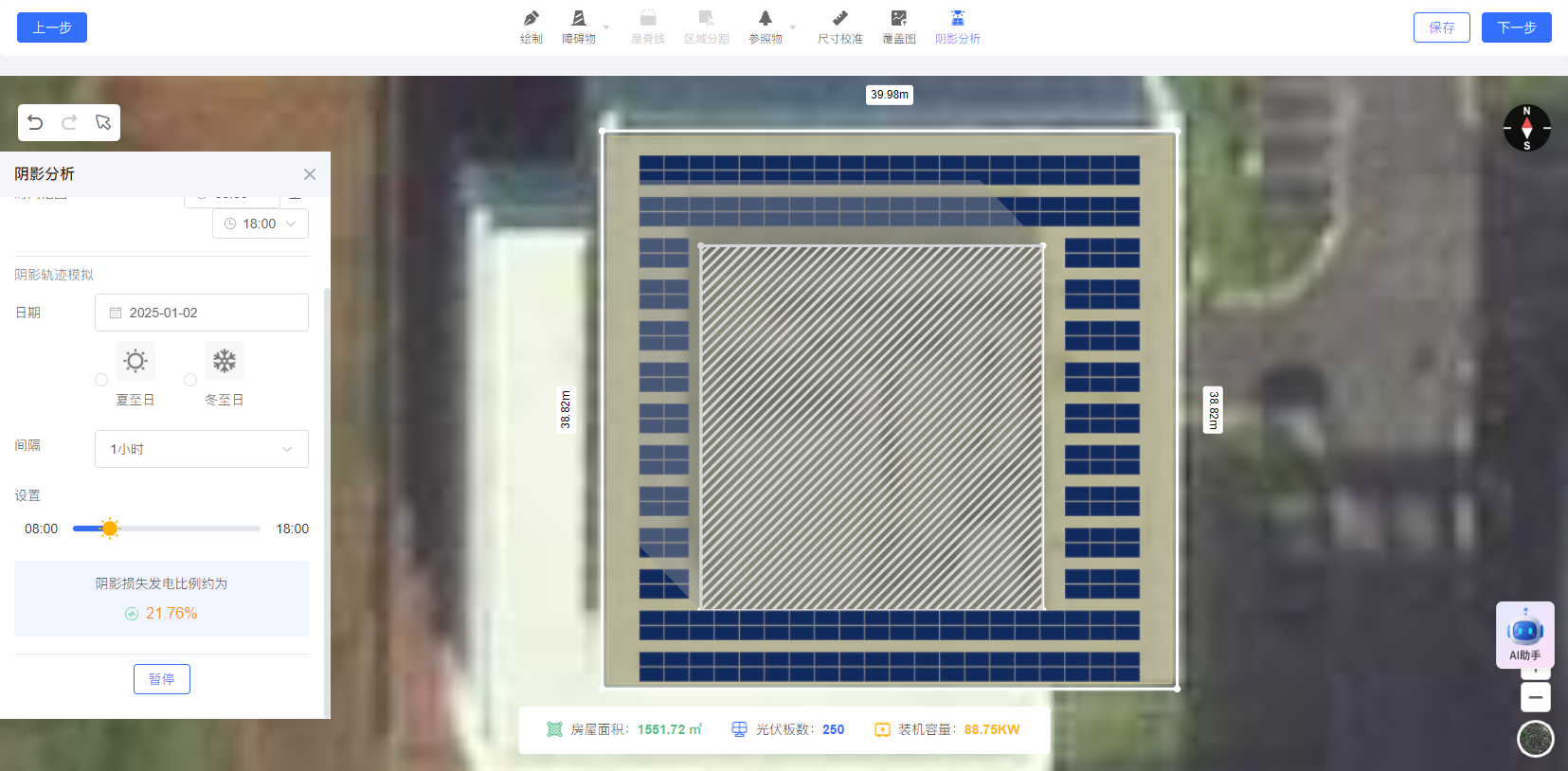

3.多维度光照分析

光谱可视化:将光伏板接收的辐照度划分为5个等级(>800W/m²、600-800W/m² 等),通过色阶直观显示区域受光均匀性

季节动态模拟:可指定任意日期(如春分、冬至)进行逐小时阴影推演,精准识别全年遮挡高发时段

极端天气预案:针对积雪、沙尘等场景,系统自动计算遮挡持续时间与发电量损失比例,辅助制定运维计划

4.智能参数对比工具

支持实时对比不同设计方案的核心指标:

组件铺设数量:调整倾角后可增加/减少的光伏板数量

装机容量变化:从10kW到500kW的方案对比

阴影覆盖率:从5%到20%的遮挡范围量化分析

5.全流程设计支持

障碍物标注:在高清地图上精确标记树木、建筑等遮挡源,设置高度参数后自动生成三维阴影模型

电气优化:同步完成组串设计与电缆布局,避免因线路过长导致的额外损耗

报告生成:一键输出包含遮挡分析、发电量预测、经济性评估的PDF方案,支持多版本对比

三、鹧鸪云操作流程与技术优势

极简交互设计

网页端操作:无需安装软件,主流浏览器即可访问

智能引导:通过分步式向导完成参数输入,非专业人员30分钟内可掌握核心功能

实时反馈:参数调整后同步更新三维模型与数据报表,实现“设计-验证-优化”闭环

多场景适配能力

屋顶光伏:支持彩钢瓦、混凝土等多种屋面类型的荷载分析与组件排布

地面电站:集成微地形处理模块,可应对5°-30°坡度的精细化设计

复杂环境:针对工业园区、城市综合体等多障碍物场景,提供定制化遮挡规避方案

数据驱动决策

气象数据库:内置全球285万+气象站点数据,可实时调取项目地的辐照度、温湿度等参数

设备库管理:涵盖隆基、华为等主流厂商的组件/逆变器参数,支持自定义新型设备建模

算法优势:基于万亿级项目数据训练的AI模型,可精准预测遮挡导致的发电量损失

通过系统性应用上述技术手段,可将遮挡导致的发电量损失控制在5%以内,相比传统设计方案提升15%-20%的发电效率。