可信数据空间的分布式数字凭证和分布式数字身份

1.可信数据空间

笔者曾写过

【参考资源】可信数据空间

分享可信数据空间相关指导文件和建设方法、科普手册、标准、研究报告、案例和文档汇总。

可信数据空间的概念是

可信数据空间 trusted data space

基于共识规则,联接多方主体,实现数据资源共享共用的一种数据流通利用基础设施,是

数据要素价值共创的应用生态,是支撑构建全国一体化数据市场的重要载体。可信数据空间须具备数据可信管控、资源交互、价值共创三类核心能力。

来源:

可信数据空间发展联盟团体标准 TDSA/A-001-2025

可信数据空间 能力要求 2025年7月1日发布和实施

2.DDC分布式数字凭证

DDC(Decentralized Digital Certificate)指的是存在于BSN区块链服务网络上的“分布式数字凭证”,它代表了现实或数字世界中某一事物在区块链上的唯一数字化权益证明。DDC具有权属性、不可篡改、不可分割特性。用户可在BSN服务网络门户中创建不同开放联盟链框架下的DDC链账户,并使用DDC链账户生成ERC-721或ERC-1155类型的DDC。DDC拥有者也可在门户内将DDC发送给相同开放联盟链框架下的DDC链账户。

来源:

https://zhuanwang.bsnbase.com/static/tmpFile/bzsc/DDC/18-1.html

DDC(分布式数字凭证)网络在可信数据空间中扮演的是 “数字权益锚点” 和 “流通行为记录者” 的关键角色。

简单来说,DDC是用来唯一标识和管控“数据使用权”的一种可信凭证,它就像是为每一份数据资产的“使用权”或“访问权”颁发的一张独一无二的、不可篡改的、可全程追溯的“数字产权证”。

2.1 DID在可信数据空间中的核心作用

DID在可信数据空间中的核心作用包括4个方面,即数据资产的确权与登记,数据使用权的精细化授权,数据流通全程的可信存证与审计和激活数据要素的市场化流通。

1. 数据资产的确权与登记

将数据的哈希值(数字指纹)、元数据、所有者等信息生成一个DDC,永久记录在链上。这为数据资产提供了唯一、不可篡改的“出生证明”,明确了数据的来源和初始权益方。类似于房产证,证明这栋房子(数据资产)归谁所有。

2. 数据使用权的精细化授权

数据所有者可以针对不同的使用方、不同的使用场景(如:仅用于分析、可用于训练模型等),生成并分发不同的DDC。每个DDC代表一份特定范围、特定条件的数据使用权。类似于门禁卡/钥匙,给不同的人发放不同权限的门禁卡(DDC),A卡只能进大门,B卡能进办公室和仓库。

3. 数据流通全程的可信存证与审计

数据使用权的创建、分发、转让、注销等全生命周期操作,都会被记录在DDC网络中。这形成了一个透明、可追溯的“数据流通账本”,任何一方都无法抵赖。类似于飞行记录仪,完整记录数据使用权这份“资产”的每一次流转和关键操作。

4. 激活数据要素的市场化流通

通过DDC,数据使用权可以像实物资产一样进行标准化的、可信的交易和流转。这为构建数据交易所、数据市场等提供了坚实的技术基础,让数据真正成为可定价、可交易的生产要素。类似于股票/票据,将数据使用权证券化,使其可以在市场上安全、高效地流通。

2.2 案例说明

假设医院A希望在不泄露原始病历的前提下,授权某公司B使用其脱敏数据进行算法模型训练。

-

数据登记:医院A将10万条脱敏数据的哈希值和元数据生成一个DDC,存证在BSN-DDC网络上,证明自己拥有这批数据。

-

授权发行:医院A为公司B创建一个新的DDC,这个DDC关联着上述数据资产的使用权,并设定使用条件(如:仅限模型训练、有效期1年)。

-

访问控制:公司B在访问医院A的数据API时,需要同时出示这个“使用权DDC”。数据空间的网关验证DDC有效后,才允许访问数据。

-

过程审计:整个授权、访问的过程都被记录在链。如果公司B违约将数据用于其他目的,医院A可以通过DDC记录进行追溯和追责。

-

价值结算:双方可以约定,当DDC成功转移给B公司时,通过智能合约自动从B公司的账户向A医院支付费用。

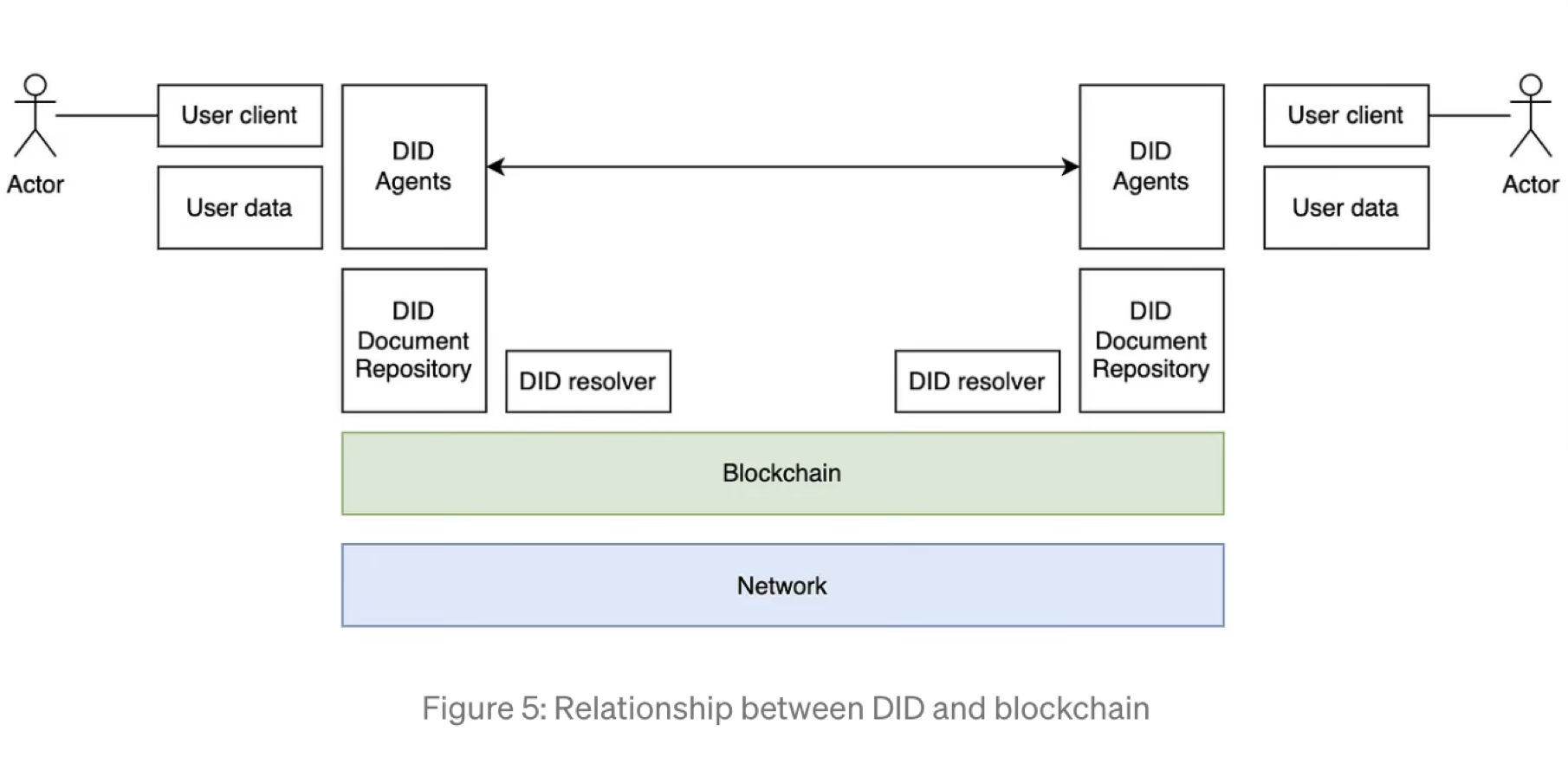

3.DID 分布式数字身份

图片来源:https://medium.com/@paul_25993/web3-what-problems-is-it-solving-7e6d02670cb6

个人实名 DID 认证技术:是基于 W3C DID 标准规范,经过国家级可信数字身份链对个人用户进行认证后签发具有实名属性的分布式身份标识。可信数据空间中任何需要个人参与的数据交互服务,都需要确保数据的操作方或持有方的法定身份。

基于区块链和区块链服务网络(BSN)的可信数据空间建设指引

国家信息中心 2025 年 4 月

3.1 DID在可信数据空间中的核心作用

DID在可信数据空间中的核心作用包括4个方面,即去中心化的身份认证,实现隐私保护下的属性验证,构建精细化的访问控制基石和操作行为的不可抵赖性。

1. 去中心化的身份认证

为数据空间中的每个参与者(人、机构、系统)颁发一个全局唯一的、自持有的DID。验证身份时,不再依赖应用方的用户名密码或第三方平台,而是通过可验证凭证(VC) 和密码学证明来完成。通俗来说,DID就是数字护照,一本由你自己保管、无法被他人冒用的全球通用护照,通关(认证)时只需出示并证明其真实性,无需将护照抵押给关口。

2. 实现隐私保护下的属性验证

数据所有者可以不暴露全部身份信息,仅选择性披露部分必要属性(如“年满18岁”、“是某企业员工”),还可以通过零知识证明来证明自己拥有某个属性而不泄露具体值,最大化保护隐私。类似于足球赛检票,只需要出示有效的门票(证明有入场权),而无需向检票员出示身份证,避免暴露姓名和身份证号。

3. 构建精细化的访问控制基石

访问控制策略可以与DID及其持有的VC属性直接绑定。例如,一条数据可以设定为“仅允许身份认证为‘三甲医院’且‘科室为心血管科’的DID访问”。类似于公司门禁系统,门禁权限根据“员工身份”和“部门属性”决定的不是根据员工具体的信息。DID就是工牌,VC就是工牌上动态更新的权限标签。

4. 操作行为的不可抵赖性

每一次数据访问、使用等操作,都可以用DID对应的私钥进行数字签名。该签名与操作行为唯一绑定,不可伪造,可作为事后审计和追溯的强法律证据,实现权责清晰。类似于亲笔签名盖章,在任何文件或操作记录上签下你的名字(数字签名),代表你认可并执行了该操作,无法事后抵赖。

3.2 案例说明

假设一位患者希望在不泄露自己全部病历的前提下,授权某医学研究机构使用其“心电图”相关的数据进行研究。将会涉及权威医院和卫健委相关角色。

-

身份注册:患者和医学研究机构都在BSN-DID网络中创建了自己的DID。

-

属性凭证:

-

患者从权威医院获得一个可验证凭证(VC),证明其“患有心脏相关疾病”,该VC由医院的DID签名。

-

研究机构从卫健委获得一个VC,证明其是“合法的医学研究机构”。

-

-

授权访问:

-

患者设置数据策略:仅允许持有“合法医学研究机构”VC的DID,访问“心脏相关疾病”标签的数据。

-

当研究机构申请访问时,数据空间会:

a. 验证其DID身份真实有效。

b. 验证其持有的“合法医学研究机构”VC是否由可信的卫健委颁发且未过期。

c. (可选,隐私增强) 患者可以要求研究机构证明其“拥有超过20位研究员”而不需要知道具体人数。

-

-

可信操作:研究机构访问数据后,其DID会对本次访问行为进行签名,记录在审计日志中。

4.DDC和DID的区别

DDC和DID职责不同,在复杂的数字业务中常常需要协同工作,以构建更稳固的信任基础。

DDC 关注“物”的数字化凭证,而 DID 关注“人”或“机构”的数字化身份。

例如:

在一个数字藏品平台(使用DDC技术)上,用户可以通过自己的实名DID进行登录和交易。这样既保证了藏品的权益归属(DDC负责),又确保了交易主体的真实性与合规性(DID负责),从而整体提升了平台的可靠度。

在数据要素流通场景中,DID解决了数据使用方身份的合法性问题,而数据资产本身的访问和使用权限,则可以通过发放一个特定的DDC凭证来进行精细化的管控。

表1 比较分布式数字凭证和分布式数字身份

| 对比维度 | BSN-DDC (分布式数字凭证) | BSN-DID (分布式数字身份) |

| 核心定位 | 数字资产的确权与流通凭证 | 个人/机构实体的身份认证标识 |

| 功能类比 | 类似于数字世界的产权证、票据或会员卡 | 类似于数字世界的身份证或护照 |

| 关键作用 | 管理数字商品、票证、知识产权等数字资产 | 实现前台匿名、后台实名的可验证身份管理 |

| 技术特点 | 基于多条开放联盟链,支持跨链流转 | 与公安部CTID平台对接,确保身份实名且唯一 |

| 典型应用 | 数字藏品、数字商品凭证、票证 | 隐私保护登录、医疗数据授权、匿名体检 |

总之,

-

DID 解决了 “谁” 的身份问题,是信任的起点。

-

DDC 解决了 “物” 的权益问题,是价值的载体。

二者结合,共同构筑了可信数据空间中“身份可信、权限可控、流转可溯、价值可载”的坚实基础。